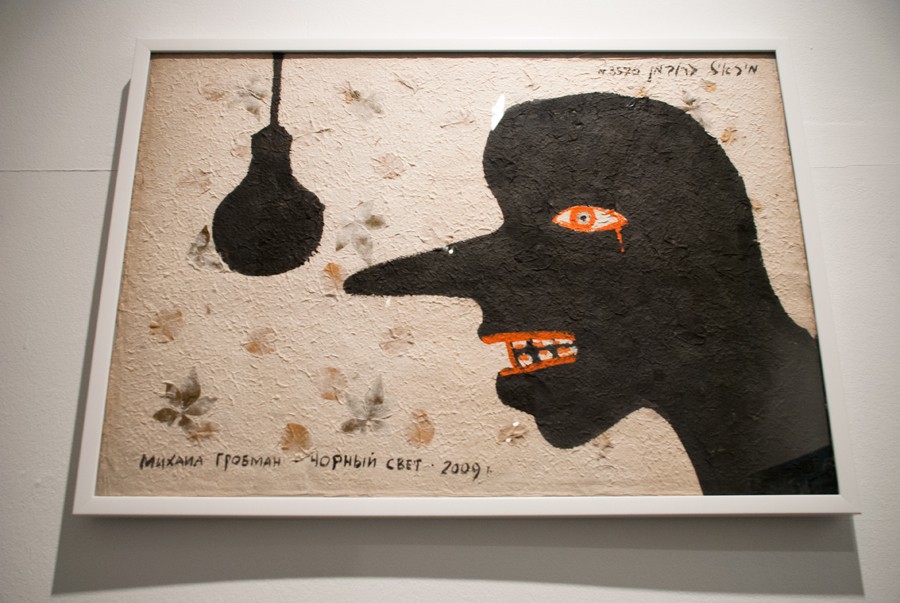

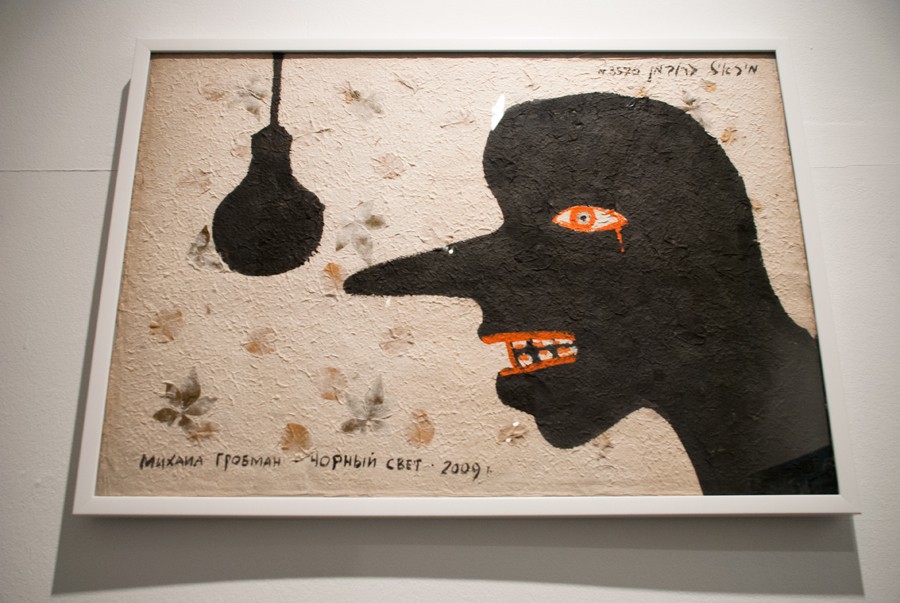

Михаил Гробман: «Человечество — это один большой дурак»

Российско-израильский художник о втором авангарде, советских библиотеках, мистике и смехе

Михаил Гробман « 4 выставки», раздел «Гробман: после искусства», ММСИ, Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина

В Московском музее современного искусства открылась ретроспектива российско-израильского художника, представителя второго русского авангарда, Михаила Гробмана. Четыре этажа в Ермолаевском переулке представляют основные этапы творчества художника в четырех выставках: «Москва, 1960-е» раскрывает десятилетие активного участия в андерграундной художественной жизни Москвы, «Левиафан» — первые годы жизни в Израиле, «Картина = символ + концепт» показывает живописные работы 1980–90-х годов, а «Гробман: после искусства» — современные работы художника. Валерий Леденев поговорил с Михаилом Гробманом о советских библиотеках, мистике и смехе.

Валерий Леденев: Генеалогию Второго авангарда, о котором вы много писали, вы отсчитываете с конца 1950-х годах, когда советская публика познакомилась с наследием западного модернизма благодаря международным выставкам, проходившим в СССР. Можно ли было, по вашему мнению, в то время говорить о влиянии довоенного русского авангарда на новое поколение художников? В ваших ранних вещах, по крайней мере, оно очень чувствуется.

Михаил Гробман: Русские художники тогда очень мало что знали о русском авангарде. Знания были случайными и приходили в основном с Запада: Запад учил русских их собственной культуре. Учили не сказать, чтобы хорошо и замечательно, но как могли. Тем более, что весь этот «пароход на Запад» был полон непонимания того, что и как здесь происходило.

ВЛ: Насколько в те времена был доступен русский авангард, можно ли было где-то эти работы увидеть?

МГ: Если человек хотел, он мог найти информацию. Когда говорят, что была цензура, и ничего не давали читать — это ложь. В Ленинской библиотеке были колоссальные собрания совершенно удивительных вещей. Старые книги, теоретические издания, книги по футуризму и даже по мистике — все, что угодно. Разве что репродукции в них были черно-белые. Я все узнавал оттуда. Ленинка была колоссальной библиотекой — большевики, такое ощущение, сами не знали, что там вообще есть.

ВЛ: И свободно можно было заказать такие издания?

МГ: Я просто выписывал, что мне было нужно, и свободно получал. И все это происходило в обычном зале, а не в специальном научном отделе. Это продолжалось до какого-то определенного периода, конечно. Но в 1960-е годы я все время пропадал там, приходил к открытию и уходил, когда библиотека закрывалась. Были, конечно, и такие книги, которые не выдавались, например, «Майн Кампф» — то, что любой нормальный человек просто не разрешил бы брать. Однако при желании можно было удовлетворить любые свои запросы.

Михаил Гробман « 4 выставки», раздел «Москва, 1960-е», ММСИ, Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина

ВЛ: И что повлияло на вас тогда?

МГ: У меня было два учителя. Одним из них был Владимир Гершуни. Он учил меня философии — вернее, направлял меня в эту сторону. Любил мои стихи, поддерживал, когда я был совсем мальчишкой. Гершуни рассказывал мне о советской власти, ее преступлениях и пр. Другим учителем стал Арчил Надиравшили, грузинский скрипач и композитор, умерший очень рано. Он закончил Гнесинское училище и преподавал, страшно интересовался новым искусством, музыкой. Он указал мне общую тенденцию, благодаря чему я не просто узнал определенные вещи (например, символизм), но и пошел дальше. В конце каждого из библиотечных изданий, выходивших в начале века, был список авторов и книг, выпущенных издательством. По ним я и заказывал себе литературу, погружаясь в глубину событий.

Индийская философия, еврейская мистика — меня интересовало все, я ведь ничего не знал и должен был все охватить. Мистикой я не просто интересовался, а буквально ее учил. Помню, как однажды сидел в центральном зале библиотеки, было полно людей. Читаю, отрываюсь, чтобы передохнуть, и возникает ощущение, будто я сижу в бассейне, кругом плавают какие-то рыбы, и не понятно, в каком мире я вообще нахожусь. Оттуда же я узнавал и о художниках. Прежде всего — о футуристах. Для меня сразу стало ясно, что футуризм — это мое. Это то, что меня интересовало и казалось наиболее важным. Мне кажется, я чуть ли не единственный из моих друзей, ставших впоследствии вторым русским авангардом, кто шел от русского футуризма, его поэзии и изобразительного искусства. Многие шли от Пикассо — он был тогда чрезвычайно моден.

На улице, конечно, никакой литературы не продавали, но у «чернокнижников» можно было купить что угодно, от работ Сведенборга до Талмуда, не говоря уже о той же футуристической книге. Например, драгоценные издания Алексея Крученых — в послевоенное время их продавали по 50 копеек или по рублю. Впоследствии, я знаю, выпустили список запрещенных книг, которые перестали выдавать. Не могу отследить точно, когда это случилось — на каком-то этапе мои походы в Ленинку закончились. Но все это доказывает лишь одно: информацию очень сложно удержать. Если она существует, то разрастается, как раковая опухоль, и ничего поделать с этим невозможно.

ВЛ: Я читал, что в вашей собственной коллекции искусства есть работы художников русского авангарда. Как вы их находили?

МГ: Рисовать и писать стихи я начал в довольно раннем возрасте. В этой ситуации ты сталкивался с абсолютно другими пространствами. Происходили невероятные встречи между людьми, искавшими информацию, и теми, кто ее распространяли. Ты словно уходил в другой мир, которого не должно было быть и который при этом существовал. Так я всех и находил.

Михаил Гробман « 4 выставки», раздел «Левиафан», ММСИ, Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина

ВЛ: А вы встречались с самими художниками: Алексеем Крученых (1886—1968), Давидом Бурлюком (1882—1967), который, живя в Америке, приезжал в СССР?

МГ: С Крученых мы были знакомы, но просто здоровались за руку. С Бурлюком, когда он приезжал, встретиться не удалось. Могу рассказать другой случай. Ахматова тогда жила в Ленинграде, и, приехав в город, я решил ее навестить и познакомиться. Я ей позвонил, она меня пригласила к ней приехать. Был 1958 год, мне было 19 лет, я был наглым молодым человеком, хотя, конечно, умел себя вести. Она меня встретила, сказала, что вообще-то никого не принимает, но, возможно, я приехал из Москвы специально, чтобы с ней встретиться? Я еще подумал про себя «Я? Специально?» Читала мне свои стихи, я читал свои — она делались соображениями. Помню, прочитала мои стихи о Ленинграде и говорит, ну что вы, Ленинград вовсе не такой, вы приезжайте, когда будут белые ночи. А я про себя думаю, какие белые ночи, какой Ленинград? Нам это все казалось таким старым. Но не все были такими наглыми. Ребята вроде Рейна и Наймана встретились с Ахматовой на год позже и стали ее окружением — их называли «ахматовскими сиротами». Я же тогда решил, что для меня этого достаточно. У нас не было преклонения перед культурой и нам не нужна была помощь знаменитого поэта или художника.

То же самое было с Заболоцким, которого мы все чрезвычайно — и я в частности — ценили. Обэриуты в Ленинграде были сильно мифологизированы, воспринимались как какие-то сказочные существа. Но какая была ситуация? Многие вернулись, как Заболоцкий, из лагерей, многие были задавлены жизнью. С ними было не так просто общаться. Если ты был филологом, то мог найти с ними общий язык. Но нам это было не очень интересно, хотя мы всех очень уважали. Ахматовой при знакомстве я не сказал ни слова, которое могло бы ее обидеть. Один раз я встретился с Александром Тышлером. Я приехал к нему, взял работы свои и своих друзей, чтобы показать и познакомиться. Он стал говорить, что молодой художник должен обязательно рисовать с натуры, что надо выезжать за город. Я принес ему работы Яковлева, Янкилевского, Кабакова, мол, вы из поколения художников авангарда, вы поймете… Но он не понимал вообще, что происходило. Настоящими сиротами были не те, кто клубились вокруг Анны Ахматовой, а мы.

ВЛ: Как строились ваши отношения с властью? Было ощущение тревоги, страха?

МГ: Мы ничего не боялись. По глупости, конечно. О терроре знали лишь по рассказам. Мы родились в другое время, наши родители все от нас скрывали. Мой отец был главным инженером завода, членом партии. У нас дома всегда праздновалась еврейская Пасха, дома была пасхальная посуда — ее прятали под кроватью, чтобы лишний раз не афишировать.

Михаил Гробман « 4 выставки», раздел «Картина = символ + концепт», ММСИ, Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина

ВЛ: Те теоретические идеи, которые вы впоследствии развивали в ваших статьях и манифестах, — делились ли вы ими с людьми вашего круга? Некоторые тексты ведь были написаны еще когда вы жили в Москве.

МГ: Не могу сказать, что я был «теоретиком» своего круга. Существовал один большой круг, а внутри были еще какие-то соединения, но мы все были друзьями. Список художников второго авангарда насчитывал 35 человек, и все друг друга знали. Помню, как я познакомился с Владимиром Вейсбергом. Мы сидели у искусствоведа Ильи Цирлина. Он тогда занимал высокий пост в Союзе художников (которого потом лишился), но один из первых поддержал наше искусство, его дом был полон наших работ. Я прихожу, Цирлин нас знакомит, а Вейсберг встает и громогласно произносит: «Ну наконец-то я познакомился с последним представителем нашего круга!»

Это не была ситуация «второй жизни». Мы свободно принимали людей, к нам приходило много друзей, приятелей и случайных гостей. Отсюда пошли диссиденты, впервые появившиеся именно в этих компаниях, многих я знал лично. Правда, они почти ничего не понимали ни в искусстве, ни в литературе, они жили советской жизнью, но были антисоветскими. Позже я столкнулся с этим совершенно по другой причине. Я написал две статьи о Солженицыне в Jerusalem Post. В них я говорил о консерватизме и шовинизме Солженицына — обо всем, что писали про него потом, я рассказал уже тогда. Меня чуть живьем не съели. Начались разные статьи, Гробман-Герострат и прочее. Солженицын был человеком заговоров, он сразу стал пытаться выяснить, кто я такой, к какой группе принадлежу и от кого выступаю — не может быть, чтобы это я сам все придумал и написал. И он выяснил, что я порядочный человек, никак не связанный с чекистами — так и остался в недоумении. Правда, один раз он мне отомстил. В своей книге «Двести лет вместе» он приводит много цитат, для каждой дает ссылки, откуда что взято. «Картошка была зеленого цвета», — и ссылка. Одна только есть цитата без ссылки: «Православие есть готтентотская религия (М. Гробман)». А ссылки нет. Ничего подобного я не говорил.

ВЛ: В СССР приезжали известные западные критики Джон Бёрджер, Мишель Рагон. Вы встречались с ними?

МГ: Да, встречался. Не знаю, зачем они приезжали, видимо, чтобы познакомиться с новой культурой, о которой что-то читали. Берджер был левый, и Рагон тоже. А те из иностранцев, которые не были левыми, были из советских стран, как Индржих Халупецкий. Еще в 20-е гг. он работал с чешскими сюрреалистами, много писал и много чего сделал. Писал в основном для Запада. В 60-е гг. я сам писал статьи в чешские издания «Витварны працы» и «Витварны умени». Они во многом меня и открыли.

Михаил Гробман « 4 выставки», раздел «Гробман: после искусства», ММСИ, Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина

ВЛ: Когда вы приехали в Израиль в 1971 году, как вам удалось встроиться в новую художественную среду?

МГ: Я был первый из нашей компании, кто уехал. Приехал в Израиль, о котором мы ничего тогда не знал — даже языка на знал. Израиль в нашем представлении был одной из стандартных европейских стран. Они все казались одинаковыми и прекрасными — не в смысле богатства, а потому что там можно нормально жить и работать. И я не сомневался, что, когда туда приеду, мне сразу сделают персональную выставку, я буду богат и знаменит. Первое время даже ходили слухи в Москве — не знаю, откуда они взялись, — что Михаил Гробман теперь министр культуры Израиля.

Через два месяца после моего приезда у меня открылась персональная выставка в Тель-авивском музее. И дальше все покатилось и поехало так, как я себе и представлял. Двери были открыты не для всех. Русские художники тогда были чрезвычайно консервативны, не знали, что происходит в мире, делали какие-то абстракции (абстракцией тогда называлось буквально все). В Тель-авивском музее было трудно сделать выставку, отбор был строгий. Если ты чего-то добивался в этой стране в то время, это означало, что тебе уже много лет, и твоя карьера близится к завершению. А тут появляется молодой человек, который в курсе того, что происходит в западном искусстве, о нем пишут в западных журналах. Это позволило мне войти сразу в эту категорию, я сразу познакомился со многими ведущими художниками Израиля.

ВЛ: Вы с кем-то взаимодействовали тогда?

МГ: Я сразу решил для себя, что я теперь израильский художник и должен знать израильское искусство. Но я очень быстро понял, что мне не подходил тогда, скажем, израильский концептуализм. У меня были свои планы: я хотел создать новое искусство Израиля, не больше, не меньше. Не учел я только одного: легко построить деревню на пустом месте, но место было не пустое. К тому моменту было уже сделано немало, там были свои художники и архитекторы, свои связи. Место было обсижено и обстроено, у власти приходится просить каждый кусочек, который могли еще и не дать. Я должен был как-то выкарабкаться из этого положения. И я объявил войну художественному истеблишменту. Будучи другом многих художников, я был абсолютно не согласен с их позицией, поведением и пр. Нужно было либо сдаваться, либо бежать из Израиля, либо создавать новую среду. Тогда и родилась идея группы «Левиафан».

ВЛ: И кто входил в группу, из каких людей она формировалась?

МГ: У меня не было идеи делать группу себе подобных, искать учеников, работавших «под меня». Моя идея была в том, чтобы находить молодых людей, которые на что-то способны, и делать из них самостоятельных художников.

Михаил Гробман « 4 выставки», лестничный пролет, ММСИ, Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина

ВЛ: И кто к вам тогда приходил?

МГ: По-разному. Один, скажем, был к тому моменту уже известным в Израиле художником, старше меня лет на шесть, у него уже проходили выставки. Израильский истеблишмент его очень уважал — когда-то он занимался социальной работой и даже занимал пост в руководстве кибуцного движения. Были молодые люди и девушки, которые еще учились в университетах. Были и те, кто вообще делал совершеннейший кич. Их привлекла идея заниматься израильским искусством — которое тогда понималось очень консервативно. Интересная, кстати, тема, что такое левое и правое в израильском искусстве. Не случайно все наши так или иначе выдающиеся люди в искусстве — левые. Но это была учеба. С некоторыми людьми я сделал всего лишь одну работу, и все.

ВЛ: Хотел задать вопрос по поводу ваших работ. Ваши вещи зачастую построены на мистическом восприятии мира, то есть на определенной степени вчувствования в ситуацию. При этом многие работы достаточно ироничны и предполагают дистанцию. Как эти разные стороны уживаются в том, чем вы занимаетесь?

МГ: Когда я был мальчишкой, мистика была для нас чем-то вроде истории про графа Дракулу. Но мне попадались книги и об Уолте Уитмене как мистике. Мистика оказалась не только сказочной историей о страшных происшествиях. Я пришел к понимаю того, что смеховая ситуация, смех — не юмор и не шутки — это то, что очень серьезно находится в человеке, и то, что держит его. Это главная и единственная для человека возможность уцелеть. Вся еврейская культура — совершенно не случайно — в огромной степени построена на смеховом начале. В жизни я неоднократно натыкался на смех как некоторую абсолютно самостоятельную величину, самостоятельную дисциплину, позволяющую человеку осознать, что происходит вокруг.

ВЛ: Получается, что он абсолютно не противоречит мистическому началу? Это оно же и есть, просто в другом понимании?

МГ: Можно и так сказать.

ВЛ: И в ваших стихах это также нашло отражение?

МГ: Я осмеливаюсь сказать, что все то, что говорят мои герои — не важно, кто они, дураки ли с длинными носами или кто-то еще, — все это я. Мне никто не может поверить. Как это, интеллигентный известный художник и вдруг — дурак? Но это так. Человечество — это один большой дурак, со всеми его войнами, преступлениями одних людей по отношению к другим. Если кто-нибудь прилетит с Венеры или из другой цивилизации, более нормальной, чем наша, и посмотрит, как люди здесь себя ведут, то он увидит, что тут все идиоты, дураки, режут и убивают друг друга, словно животные. И это тот персонаж, которого я называю дураком.

Человечество — это дурак. И мы ничего не можем с этим сделать. По одной простой причине. В мире царствует пошлость, и она — главный враг человечества. Победить ее невозможно. Можно, разве что, задуматься — а какова моя личная жизнь? Один человек тебе расскажет, что вот у него сосед профессор, пишет книги, недавно получил премию, и вообще он великий человек. А кто-то ему ответит, а у него сосед пьет человеческую кровь и ест человеческое мясо. И добавит: а что, это культура такая, он так живет. В наше время многое, представляющее собой паразитизм и мерзость, воспринимается как культура. Каким-то образом эти люди уговорили весь мир: не беспокойтесь, вы убили старушку, но такая у вас культура. И это самое мерзкое и опасное, подстерегающее того, кто желает определиться в мире. После этого начинается падение всего.

Михаил Гробман « 4 выставки», раздел «Москва, 1960-е», фрагменты экспозиции, ММСИ, Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина

Михаил Гробман « 4 выставки», раздел «Левиафан», фрагменты экспозиции, ММСИ, Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина

Михаил Гробман « 4 выставки», раздел «Картина = символ + концепт», фрагменты экспозиции, ММСИ, Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина

Михаил Гробман « 4 выставки», раздел «Гробман: после искусства», фрагменты экспозиции, ММСИ, Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

[…] http://aroundart.ru/2013/12/19/mihail-grobman-chelovechestvo-e-to-odin-bol-shoj-durak/ […]