Зденка Бадовинац: «Наша коллекция – инструмент для самоопределения и мотор для дискуссий»

Егор Софронов поговорил с директором музея современного искусства Модерна Галерея Зденкой Бадовинац о кураторских и музейных стратегиях, вовлеченности восточноевропейского искусства в общемировой контекст и важности самоисториографии.

«Грамматика свободы / Пять уроков», МСИ «Гараж», до 19 апреля

Илья и Эмилия Кабаковы, «Двадцать способов получить яблоко, слушая музыку Моцарта», 1997

В МСИ «Гараж» открылся первый в России всеобъемлющий смотр искусства Восточной Европы, на 95% состоящий из собрания прогрессивной люблянской институции Модерна Галерея . Курированный ее директором Зденкой Бадовинац, её коллегой Бояной Пишкур и Снежаной Кръстевой из «Гаража», он представляет собой пять тематических секций — уроков о свободе, а также – пример музейного взаимодействия: институции прогрессивной, научно подкованной, локально чувствительной и частно-олигархической, пытающейся перенять модели у первой. Егор Софронов поговорил с куратором выставка «Грамматика свободы/Пять уроков» и директором словенского музея современного искусства Модерна Галерея Зденкой Бадовинац о кураторских и музейных стратегиях, вовлеченности восточноевропейского искусства в общемировой контекст и важности самоисториографии.

Егор Софронов: Выставка открывается в противоречивой для части Восточной Европы ситуации. Возникали ли какие-то разногласия в ходе подготовки выставки?

Зденка Бадовинац: Выставку мы готовили два года, и политический кризис навалился, когда подготовка была в разгаре. Мы всегда стараемся соотносить свои выставки с текущей ситуацией. В этот раз мы приняли решение включить в экспозицию украинских художников, которых не очень много в нашем собрании. Нескольких мы пригласили специально для участия на выставке, возможно, мы приобретем их работы для коллекции. Это необходимо не только по причине политической корректности, но, во-первых, чтобы установить взаимодействие между художниками из различных стран, в том числе и стран-антагонистов, а во-вторых, чтобы провозгласить способность художников выстраивать альтернативную публичную сферу, которая может способствовать демократизации и расширению общественной свободы.

ЕС: Выставка в «Гараже» довольно широко затрагивает тему международного взаимодействия. Если судить по одной из секций, посвящённой международному сотрудничеству, можно заключить, что существовало понимание региона как своего рода сети, которая воспроизводила себя в качестве контекста. Мне кажется, это идея противоречит устоявшемуся мнению, что восточноевропейские страны были закрытыми, герметичными и не взаимодействовали друг с другом. В какой мере внутрирегиональное взаимодействие было определяющим до и после падения стены?

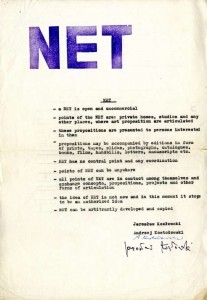

ЗБ: Неоспоримый факт, что восточноевропейские художники не взаимодействовали друг с другом в той мере, в какой нам может показаться сегодня, потому что их пространства не были едины. Существовали, как известно, так называемый русский блок и особая социалистическая система «самоуправление бывшей Югославии», которая была самой открытой, либеральной и тому подобное. Югославские художники больше взаимодействовали с западным миром, с восточноевропейским – мало. Тем не менее, в Чехословакии, Польше, Венгрии работали группы художников, которые стали инициаторами действительно значительных международных связей. Например, Ярослав Козловский, представленный на выставке проектом сетевого искусства, чьи работы включали в себя весь международный художественный мир. Он разработал множество инициатив. Боюсь, он бы возразил моему определению «почтовое искусство», но так описать их легче всего. Почтовое искусство было активным посредником между венгерскими художниками, которые представлены на выставке обращением к Вере Мухиной (документация перформанса «Оммаж Вере Мухиной» (1980) Георгия Галантай, Юлии Кланицай, Джульельмо Акиелле Кавеллини. – прим. Е. С.). Они собрали одну из самых крупных в мире коллекций почтовых марок, так как использовали почту для международного обмена. Это якобы лёгкое искусство было очень уместным в этих изолированных странах. Художники всегда находили способ коммуникации.

Но серьёзных связей с русскими художниками тогда не существовало. Знаменательным событием стала публикация двух влиятельных книг о русских авангардах, переведённых в конце 1970-х – начале 1980-х на сербский язык и сильно повлиявших на таких художников, как Горан Джорджевич и Neue Slowenische Kunst. Это были переводы текстов Казимира Малевича и текстов о нем, позже – перевод «Великого эксперимента» Камиллы Грей. Эти книги, а также некоторые другие вещи сильно стимулировали интерес к восточноевропейским авангардным традициям, который наиболее сильно проявился у Neue Slowenische Kunst. В конце 1980-х – начале 1990-х начинают формироваться настоящие связи между русскими и словенскими художниками. Уже в 1992 прошло первое посольство NSK, и оно прошло в Москве.

- Ярослав Козловский, Андрей Костоловский, международный проект NET, 1972 // www.avantgarde-museum.com/

- Ярослав Козловский, Андрей Костоловский, манифест международного проекта NET, 1972

- Ярослав Козловский, Андрей Костоловский, встреча международного проекта NET1, 1972

- Ярослав Козловский, Андрей Костоловский, встреча международного проекта NET2, 1972

- Георгий Галантай, Юлия Кланицай, Джульельмо Акиелле Кавеллини, «Оммаж Вере Мухиной», 1980 // www.artpool.hu

- Эмблема первого посольства NSK в Москву, 1992 год // www.garageccc.ru

- Заседание первого посольства NSK в Москву, 1992 год // Фото: Йожи Сухадольник // www.artguide.com

- Структура NSK

ЕС: Оказали ли влияние на вашу музейную деятельность методы художественного производства 1980-х, такие как сверхидентификация или субверсивная аффирмация, переиначивание образов тоталитарной политики в ироническое высказывание, в целом коллективные практики таких группировок как Neue Slowenische Kunst?

ЗБ: Занимательный вопрос. Да, должна признаться, на меня повлияли Neue Slowenische Kunst, пусть и не напрямую методом сверхидентификации. Сверхидентификация, как известно, в 1980-е была методом художественного назначения, так что я с трудом представляю её применение в институции. Но это любопытная тема, быть может, мне доведётся над ней поразмыслить. Тем более я сейчас работаю над ретроспективой Neue Slowenische Kunst периода 80-х. Надеюсь, что мы её покажем и здесь, в Москве, в 2016 году. Она посвящена объединению NSK и всем входившим в него группам.

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что сверхидентификация явилась оригинальным вкладом (хотя слово «оригинальный» в отношении NSK применять неуместно) в международный художественный вокабуляр, потому что они не применяли иронию или прямую критику, и в этом была их главная сила. Они манипулировали двусмысленностями. Они предложили мощнейшую критику не только социалистического режима, но и капитала, агрессивно вторгавшегося в тот момент в бывшую Югославию. Их критика была не только обращена на тоталитаризм (на конкретно социалистический тоталитаризм), но и на самый могущественный тоталитаризм нашего времени — всемирный капитал. А его сложнее распознать, он не окрашен в черное и белое и может быть весьма приятным и ярким. Вот он вторгся в наши так называемые внутренние пространства.

Понятие сверхидентификации, пришедшее из лакановской философии, ввел в оборот Славой Жижек. Он описывал методы работы с симптомами, или, точнее, с фантазмами — просвечивать их насквозь. В 1980-е было провозглашено: «Станем более тоталитарными, чем сам тоталитаризм», что в критической трактовке означало: «Даёшь больше социализма». По сути этот лозунг означал, что социализм, предъявляющий себя таковым, на деле социализмом не является, это прогнившая бюрократическая система. Изначальные идеалы социализма отсутствуют, следовательно, нам необходим чистый социализм. Ведь то была критика слева. Отнюдь не против социализма, наоборот, в пользу социализма. Существует множество занимательных уровней трактовки метода сверхидентификации. Было бы совершенно ошибочно понимать его только как критику социализма и социалистического режима.

- Выставка «Настоящее и присутствие», Музей современного искусства Метелкова, Любляна, 2011 // www.mg-lj.si/

ЕС: Вы стали директором Модерна Галерея в начале 1990-х. Музей уже располагал весьма обширной для регионального музея коллекцией различных течений авангарда и послевоенных движений. Когда вы предложили понимание коллекции как инструмента, а институции как трансформативной платформы?

ЗБ: Всё происходило не настолько односложно. В начале 1990-х я многому училась на практике. В конце 1980-х, когда я начала работать, в Югославии не существовало по-настоящему серьезной художественной системы. Институции были очень традиционными, ориентированными на национальное искусство, международных сотрудничеств почти не было, за исключением международной графической биеннале, которая, надо сказать, была неоценимо важной в свои первые десятилетия (основана она была в 1955 году), когда была частью Музея современного искусства. Позднее она стала независимым институтом и потеряла весь свой интерес — как раз тогда, когда я стала директором Галереи.

Признаться, больше всего я почерпнула у художников в начале 1990-х, когда Словения стала независимой страной, режим пал, Югославия раскололась, началась война на Балканах, и перед нами встали проблемы регионального искусства, идентичностей, глобализма. Будучи совсем молодой главой Музея, я столкнулась с совершенно новыми интересными вопросами и контекстами, что мне давалось непросто. К счастью, у меня были замечательные друзья среди художников, например, группа ИРВИН из NSK. С ними мы много рассуждали в том числе и о роли институции в период войны в Боснии и Герцеговине и решили, что нужно реагировать: строить коллекцию в Сараево, проводить симпозиум «Жить с геноцидом». Во второй половине 1990-х мы намерились наметить международный контекст. Мы провозгласили: не существует абстрактно-универсального международного контекста, но всегда есть часть мира, с которой больше общего, и всегда есть точка, из которой ты говоришь и коммуницируешь. И эта точка — местная. Ты всегда имеешь дело на местном уровне, но никогда — со всей глобальной универсальностью.

Мы поняли, насколько важно создать коллекцию, которая обращалась бы к идее конкретной международности. Мы определили ее через наш контекст – исторический и наиболее нам релевантный, то есть постсоциалистический и постюгославский. В 1998 году мы провели выставку «Тело и Восток». В 2000 мы создали коллекцию. Когда мы работали над ней, прочие — западные — институции начали проявлять интерес к тому, чтобы сделать что-то подобное. Тогда мы задались вопросом: «Чем же мы отличаемся, допустим, от Эрсте банка из Вены, который в 2004 собрал схожую, корпоративно-банковскую коллекцию?». Мы принялись обсуждать, что коллекции с похожими произведениями могут быть совершенно различными. Ведь коллекция — это не только собрание произведений, но и собрание идей. Идей о решениях и перспективах. Коллекция не может быть универсальна. Она всегда является тем, из чего выстраиваешь свой контекст. Поэтому мы можем говорить, что сильно отличаемся от коллекции Эрсте банка. Наша коллекция – это инструмент для самоопределения и выстраивания контекста, что неприменимо к банковской коллекции. За этим всплывают и другие идеи коллекции — как инструмента коммуникации с остальным миром, сопоставлений и несходств, мотора дискуссии о музейных моделях.

Немало времени мы посвящали обсуждениям актуальной модели музея. Мы открыли новое крыло – Музей современного искусство Метелкова. Теперь у нас два здания, одно искусства модернового, другое – современного. Так что сейчас мы обсуждаем, что такое современность и что такое музей современного искусства в его отношении к музею искусства модернового, в чём его роль, каким образом музей может внести вклад в демократизацию, может ли способствовать равноправному диалогу различных культурных пространств на общемировой арене.

- Марина Абрамович, «Ритм 0″

- Зофья Кулик

- Катажина Козыра, «Кровные связи», 1995

- Дьердь Галантаи, «Оммаж Вере Мухиной», 1980

- Казимир Малевич

- Юрий Аввакумов

- Анатолий Осмоловский

- Александр Косолапов

- «Что делать?«

- Саня Ивекович, «Личное — общественное (Изображение мужчины — изображение женщины)», 1981

- Андрей Кулунчич, «Боснийцы, прочь! (Рабочие без границ)«

- Франц Пург и Сара Хайтлингер, «Привилегированная тактика I», 2006

- Милица Томич

- Даринка Поп-Митич, «Полезный идиот», 2015

- Илья и Эмилия Кабаковы

- Арсен Савадов

- Юрий Альберт, «Письма к брату Тео«

Вид выставки «Грамматика свободы/Пять уроков»

ЕС: Что, по-вашему, выходит на первый план, когда затрагивается тема культурной полярности Востока и Запада, когда возникает нерешенный и, может, нерешаемый вопрос о соотношении западных неоавангардов и практик, возникших в Восточной Европе примерно в то же время? В первую очередь я имею в виду концептуальное искусство и перформативные практики.

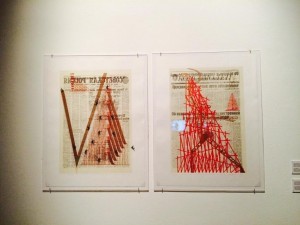

ЗБ: Есть существенная разница между 60-ми — 70-ми и 80-ми в этом отношении. Я бы сказала, что послевоенные авангарды в Восточной Европе в 60-е—70-е были чрезвычайно инвестированы в западное искусство настолько, насколько это было возможно. Скажем, французское искусство, Ив Кляйн, вся эта философия, Сартр, Хайдеггер — подобные большие имена бесспорно имели влияние. Однако, представьте разливающуюся волну, создающую витающую в воздухе общность, которую и распознают художники. Очень редко речь идёт исключительно о переносе концептов из одной страны в другую. Мне кажется неверным мышление об истории искусства XX века, как об истории оригинального стиля, который где-то зародился и был перенесен на чуждый контекст. Кто был первым и где – это мышление не соответствует сегодняшнему дню. Но и в Восточной Европе можно отыскать идеи, которые родились раньше, чем на Западе. Например, на выставке есть антижурнал «Горгона», начавший издаваться в начале 60-х. Господствующая история говорит, что первым изданием художника были «Двадцать шесть заправочных станций» Эда Руша, хотя он вышел годом позже. Вообще, можно откопать множество примеров – если следовать за дискурсом первичности и оригинальности, хотя мне он не представляется релевантным времени.

Для историографии сегодня важнее исследовать стили в их специфических, конкретных условиях. Ключевое различие, например, использования телесных практик лежит в жестах и в их значении. Томислав Готовац, например, в 1970-х бегал нагишом по улицам Загреба и Белграда, его упрятали в тюрьму, а его практики попали под запрет. Его перформансы имели непосредственное политическое значение, которое бы на Западе трактовалось, допусти, как моральная проблема. В социалистическом контексте Восточной Европы это был политический вызов. Это ключевой момент. В то же время я бы не сказала, что Восточная Европа породила что-то совершенно уникальное. В XX веке, так же, как и сейчас, восточноевропейское искусство имело дело с условным международным художественным языком. Но оглянувшись, мы можем сказать: никакого универсального международного языка на самом деле не было! Да, была грамматика, были правила. Но также существовала и жизнь. Агамбен пишет о соотнесении правила и жизни. Пусть есть правило, но оно может быть совершенно изменено жизнью. То же можно сказать о стилях, о жизни контекста. Стоит взглянуть на восточноевропейское искусство таким способом.

- Йосип Ваништа (Josip Vaništa) Обложка журнала «Горгона №1″, 1961 // Фото: http://post.at.moma.org/

- Журнал «Горгнона», 1961 — 1966 // Josip Vaništa, Julije Knifer, Marijan Jepšovar, Victor Vasarely, Ivan Kožarić, Miljenko Horvat, Harold Pintar, Dietre Rot

ЕС: На пресс-конференции вы упоминали некоторые программные ориентиры вашей кураторский работы, которые были противопоставлены отсутствию историографии, исключённости восточноевропейскго искусства из господствующих нарративов и собраний. Последние события говорят о том, что ситуация изменилась: несколько крупных выставок в Нью-Йорке (например, «Остальгия» в Новом музее); Клер Бишоп посвящает тексты восточноевропейскому искусства; Artforum выпустил номера, посвященные Румынии и Грузии. Вы видите в этом состоянии какие-то подводные камни?

ЗБ: Что вы имеете в виду под подводными камнями?

ЕС: Когда-то вы поставили цель бороться с исключённостью восточноевропейского искусства, теперь, кажется, она почти достигнута…

ЗБ: Я всегда была ярой противницей рамок «включённости» и «заметности» — мне представляется это самым опасным способом мышления. Наша деятельность посвящена более глубинным переменам. Мы открыто критиковали и критикуем господствующие художественную систему и модель институций, в первую очередь, западных. Нашей задачей была работа с восточноевропейским искусством, рост не «заметности», а знания о нем, а результатом должна была стать не столько «включенность», а побуждение к глубинным переменам, формирование альтернативных моделей историографии, музея, дистрибуции художественного знания и в целом диалог на основе равноправия. Включённость – это аккумуляция искусства различных регионов господствующими центрами. Влиятельные музеи, такие как MoMA и «Тейт», разработали специальные программы по изучению всемирного искусства. Но эти исследования и покупка регионального искусства служат укреплению их господства. Проблема – в системе как таковой, и мы должны ее изменить. И единственный способ сделать это — способствовать местным институциям делать свою работу, местным авторам, местным теоретикам, местным историкам исследовать свои традиции и строить диалоги с другими местностями.

ЕС: В связи с этим задам вопрос об институциональной политике. Существует восточноевропейская специфика: в начале 90-х (где-то до сих пор) полностью отсутствовала инфраструктура для современного искусства, вместо нее был необъятный аппарат коммунистической бюрократии, который потом был запущен и разграблен. В такой ситуации возник целый спектр подходов к решению этой ситуации, и ваш музей называют примером для подражания. Как в такой ситуации построить чувствительную к местным проблемам и исследованиям, а также экономически справедливую институции, которая не просто копировала бы уже существующие модели?

ЗБ: Важно мыслить местное знание в контексте существующих моделей производства знания. В 2006 я делала выставку «Прерванные истории», посвящённую в основном художническим архивам. Я показала архив Artpool – венгерской группы, которая работает с начала 1970-х и собирает документацию венгерского неофициального искусства, в том числе и международную почтовую переписку; архив Зофьи Кулик, важнейшей польской художницы, собиравшей документацию польского неофициального искусства, а также художественной и образовательной систем Польши социалистических времён; архив художницы Лии Пержовски; зарубежный видеоархив Вадима Захарова. Я предложила термин самоисториография. Ни в одном музее вы не узнаете о венгерском неофициальном искусстве столько, сколько из архива Artpool. Как можно ставить в один ряд историографию будущего и ее господствующую модель? Необходимо обратиться к уже сделанному, но сделанному неспециалистами, чтобы понять возможность нашего взаимодействия – экспертов и неэкспертов. В этом и состоит новаторство, новое понимание институции как места партнёрства, места, где экспертное знание сошлось с народным знанием, со знанием пользователей, посетителей, владельцев и художников.

Саня Ивекович, «Треугольник 2000+», 1979 // Фотодокументация перформанса

Фотографии: МСИ «Гараж», Artpool.hu, Модерна Галерея, Елена Ищенко

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Проблема этой выставки не только в ее предельной нафталиновости, но и месте проведения — Гараже. Частная буржуазная галерея/музей. Представленная социальная критика разных контекстов совершенно неактуальна по той причине, что работ, которые бы показывали местные социально-политические проблемы, нет. Это означает, что Гараж как бы проводит критические выставки, ставит себе «галочку», но это по сути это фейк. В такую выставку просится Павленский, Война, Пусси или ПГ,в конце концов, т.е. буетарей наших дней. Но нет для такого музея это риск. В итоге очередная стерильная выставка, которая никак не репрезентирует контекст своего времени, а он, надо сказать, просто клокочет критикой. Гараж да, заточен как международная институция, но его беда в том, что он оторван и не хочет видеть, что происходит у него под носом.