Фрэнсис Бэкон: Логика различения

Анастасия Каркачева о выставке в Эрмитаже, где кураторы смешали работы художника с искусством других эпох, выразив амбицию буквально показать место Бэкона в истории искусства

«Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого», Главный штаб Государственного Эрмитажа, до 8 марта

Слева — «Голова юноши (фрагмент группы “Гибель Лаокоона и его сыновей”)», справа — Фрэнсис Бэкон «Этюд головы кричащего папы» // Фото: instagram.com/kidorova

Последнюю неделю в Главном Штабе можно посмотреть выставку «Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого» – плод совместных усилий Государственного Эрмитажа и Центра изобразительных искусств Сейнсбери. Это третья по счету выставка Бэкона в России. Первая состоялась в далеком 1988 году в московском ЦДХ, вторая – спустя десять лет в Эрмитаже, но включала только триптих «Три штудии на распятие». В этот раз Эрмитаж показывает уже тринадцать полотен художника, перемешав его с искусством других эпох, тем самым выражая амбицию буквально показать место Бэкона в истории искусства. О том, что из этого вышло, рассказывает Анастасия Каркачева.

Коллекция Сейнсбери послужила основным источником работ Бэкона, отобранных для экспозиции, а Эрмитаж щедро предоставил произведения в пандан – от египетских масок до Пикассо и Бурделя, – как бы иллюстрируя широкий кругозор британского художника. Последнее сыграло с кураторами злую шутку: выставка оставляет чувство, что важное осталось непроговоренным, замолчанным, обойденным вниманием. Вместо него – азбучность, смещенные акценты, очевидно заниженная перед зрителем планка.

На вопрос, для чего Фрэнсис Бэкон выставлен в параллели с предшественниками, кураторский текст отвечает следующим образом: «не для того, чтобы поразиться прямым аналогиям, а чтобы попытаться задуматься о непреходящей ценности произведений искусства, неисчерпаемых ресурсах, которые они предоставляют для вдохновения, и тех творческих процессах и интерпретациях, которые они порождают у неординарной творческой личности» (курсив – А. К.).

Фрэнсис Бэкон «Распятие» // Фото: instagram.com/pelle_e

Удивляет подход, в котором Бэкон представляется «неординарной творческой личностью», этаким чудаком, увлекавшимся историей искусства, стоящим перед вечными идолами с кистью в руке посреди неизменного бардака своей мастерской, тогда как он мало того, что давно и основательно в эту самую историю вписан, так и связан с ней настольно прочно, что именно эта связь и делает возможной идею выставки, сопоставляющей Бэкона с его предшественниками вплоть до Древнего Египта.

Организаторы выставки не ставят своей целью проследить «маршрут Бэкона», как это сделал Жиль Делез в нескольких главах «Логики ощущения», показав, что Бэкон заново прошел всю историю от Египта до Сезанна и Гогена и проделал титаническую работу по проблематизации и переосмыслению целого ряда авторов. Результатом этой работы художника явились произведения невероятной интенсивности, вмещающие в себя несколько веков художественных достижений цивилизации. Вместо этого заслуги Бэкона на выставке приписываются старым мастерам, в чьих произведениях будто бы изначально заложен весь потенциал последующей работы. Предлагаемые аналогии, в большинстве своем, поверхностны и выдают тот факт, что кураторы недооценивают как самого Бэкона, так и его зрителя.

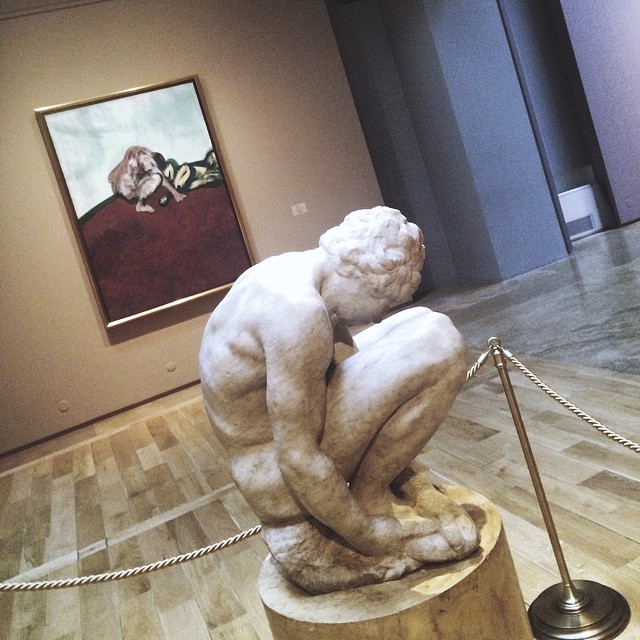

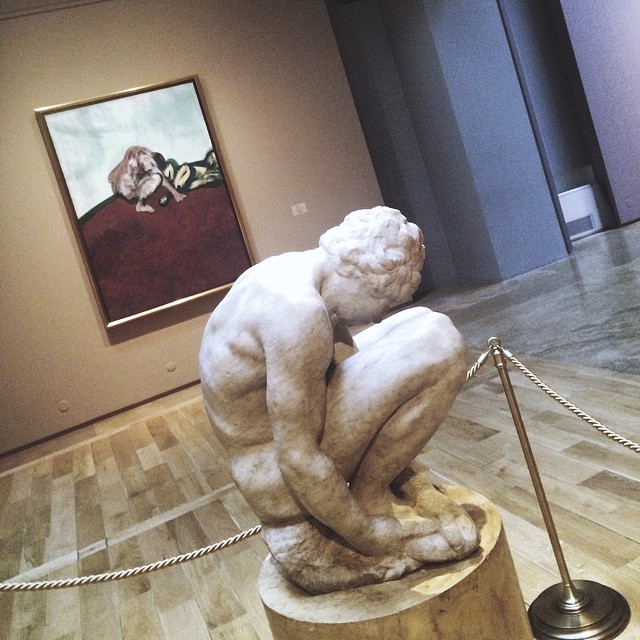

На переднем плане — «Скорчившимся мальчик» Микеланджело Буонарроти; на заднем плане — Фрэнсис Бэкон «Две фигуры в комнате» // Фото: instagram.com/kelessidi

Необязательно сополагать в пространстве выставочного зала «Воображаемый портрет Папы Пия XII. Этюд» со статуей Аменемхета III (оба на троне, анфас, в статичной позе), чтобы указать на родство Бэкона с египетским искусством. «Целый ряд качеств, – пишет Делез, – делает Бэкона египтянином. Заливки, контур, форма и фон как два сектора, равно близких на одной плоскости; крайняя близость Фигуры (присутствие); система отчетливости» (Делез, Ж. Френсис Бэкон: Логика ощущения. – СПб.: Machina, 2011. С. 127). Тактильное (гаптическое) пространство, в котором контур, форма и фон находятся в одной плоскости, ощупываемой глазом, будто рукой. Это можно было бы проиллюстрировать совсем другими вещами, например, картиной «Две фигуры в комнате» (1959), но она уже вовлечена в другую аналогию – буквально отражает расположившегося напротив «Скорчившегося мальчика» Микеланджело. Для наблюдателя это соположение очевидно и бесспорно, как и многие другие параллели на выставке, поскольку в данном случае фигура обнаруживает сходство с другой фигурой. Однако в таком понимании фигура привязана к своему референту – совокупности частей тела, принимающих определенное положение, – и оторвана от живописной материи, а это именно то, чего сам Бэкон стремился избегать (интервью Д. Сильвестру). Изолировать фигуру от любой репрезентации, отсечь всякую возможность построения истории вокруг нее, сохранив ее как чистую форму, подвергающуюся действию неминуемых сил, – вот те принципы Бэкона, с которыми он подходит к любой из фигур, данных в искусстве прошлого. Тем не менее, история искусств есть не только история фигур, и работа Бэкона – это в значительной степени труд по выявлению метода, ключевого для той или иной эпохи, и постановке его на службу собственным живописным задачам.

Фрэнсис Бэкон «Три наброска к портрету Изабель Росторн» // Фото: instagram.com/odinden

Так, Бэкон движется от египетского искусства к античному, а от него к Возрождению, когда в его работах возникает намек на перспективу и светотеневую моделировку форм. Тактильное пространство рушится, будучи пронзенным тонкими линиями «арматуры», воздвигающей вокруг Фигуры куб. Пространство обнаруживает глубину, делится на несколько планов, в нем «находит свое точное выражение уже не сущность, а сцепление, то есть органическая активность человека» (там же, с. 131). Фигура и фон не инертны относительно друг друга, но находятся во взаимодействии, которое обуславливает подвижный, оптический характер формы. Однако Бэкон действует на этой территории с осторожностью, не поддаваясь полностью соблазну оптического пространства. Удивительно, но сопоставление британца с Рембрандтом и Веласкесом как будто бы запускает вспять маховик истории. Переводя взгляд от портретов Бэкона к его предшественникам, можно в полной мере оценить, насколько опыт рассматривания первого преображает последних: за привычной глазу виртуозностью светотени раскрывается самостоятельная живописная жизнь, где линия и пятно забывают о своем референте. «Достаточно взглянуть на картину Рембрандта вблизи или сбоку, чтобы найти как изнанку света ручную линию», – пишет Делез. Бэкон вытаскивает ее, гипертрофирует, отрывает от валёрной основы, разбавляет цветными всполохами, иссушает, уплощает, исследуя все возможности достижения сходства «с помощью случайных и несходных средств» (там же, с. 104).

Фрэнсис Бэкон «Папа I — Этюд по “Портрету папы Иннокентия X” Веласкеса» // Фото: instagram.com/miss_qn

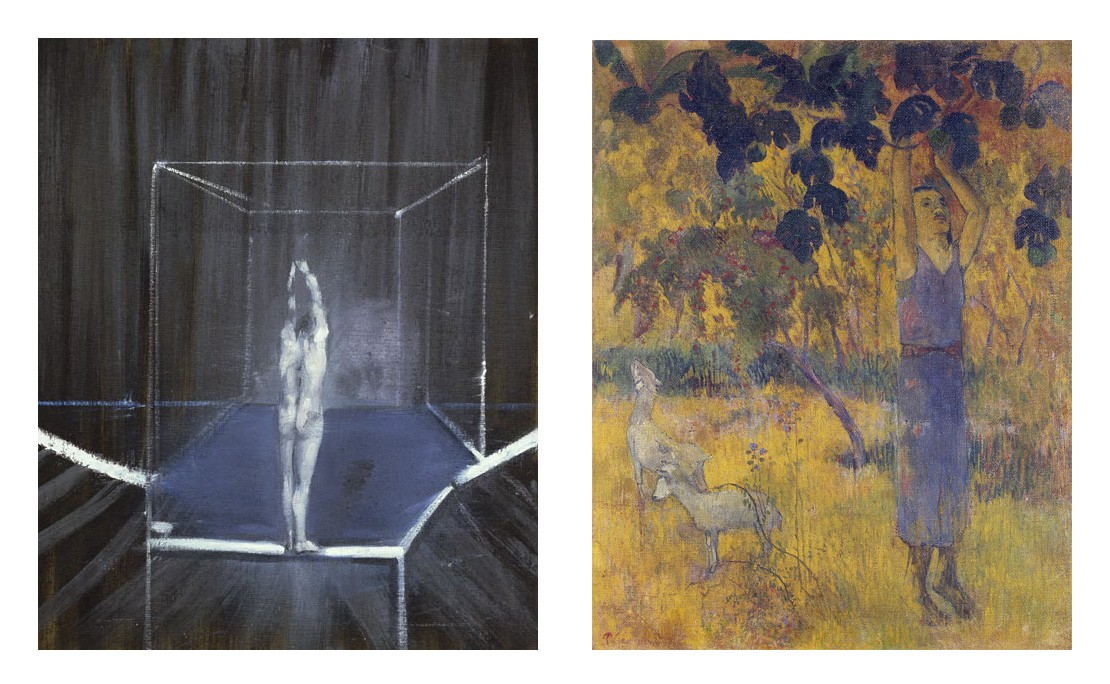

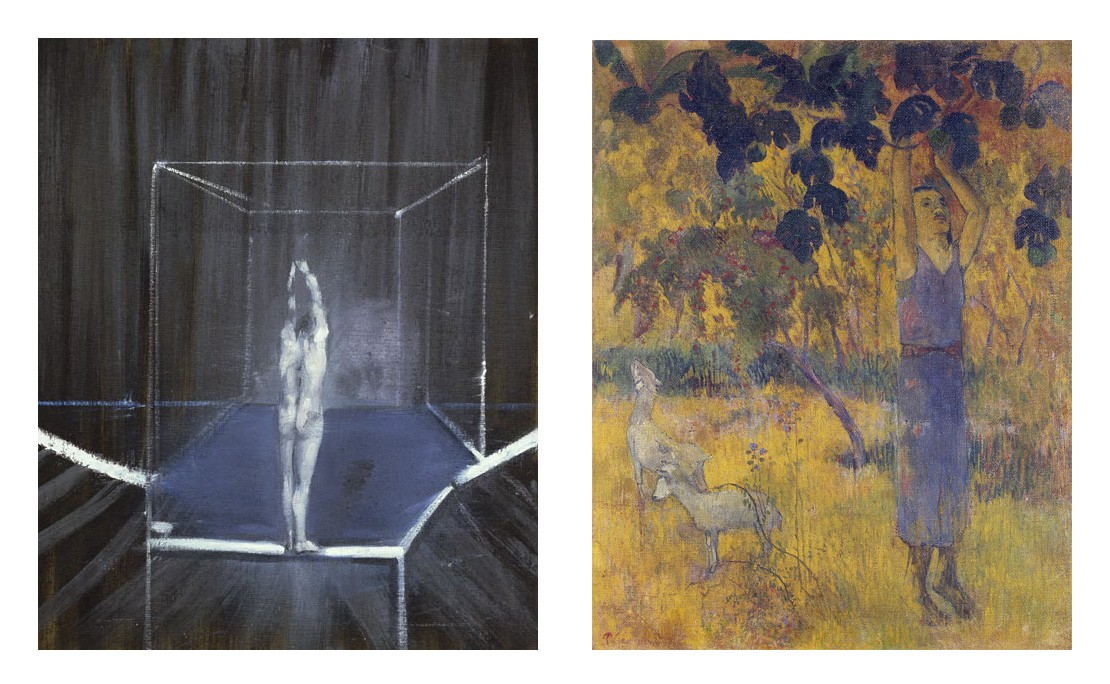

В своей собственной истории Бэкон проскакивает мимоходом этот тактильно-оптический греческий и оптический классический период из опасения удариться в наррацию («что происходит? что сейчас будет? что случилось?» – там же, с. 142) – и направляется к следующей вехе, а именно реконкисте гаптического зрения, переходу от оптической валёрной к колористической трактовке формы, где достигает невероятной высоты. Здесь уместны параллели с Сезанном, Ван Гогом, Гогеном – крупнейшими колористами XX века. Однако выглядит как насмешка сопоставление на эрмитажной выставке картины Бэкона «Обнаженная фигура. Этюд» (1952–1953) с «Мужчиной, собирающим плоды с дерева» (1897) Гогена. Основанное на схожести позы вытянувшего руки вверх человека, оно не затрагивает проблематику отношений фигуры и фона на довольно скудной глубине пространства, сходной для Бэкона и Гогена, но для этой работы Бэкона далеко не самой показательной.

Есть на выставке и удачные параллели, по крайней мере, одна: небольшой бронзовый этюд Родена, изображающий кающуюся грешницу, «отражается» в бэконовском безымянном этюде женской фигуры, но не буквально, а с поправкой на разворот фигуры в плоскости холста, деформацию, нарушенную перспективу. И Роден и Бэкон обращаются к силам, действующим на тело и внутри тела (судороге, растяжению, непроизвольному движению), при этом женская фигура Бэкона словно бы уже этими силами истерзана и оставлена, опустошена. Скульптура Родена дает исходную точку, от которой можно ясно проследить осуществленные Бэконом трансформации над формой, и неважно, имело ли место воспроизведение Бэконом именно этого пластического этюда французского скульптора.

Поль Гоген «Мужчина, собирающий плоды с дерева», 1897; Фрэнсис Бэкон «Обнаженная фигура. Этюд», 1952–1953 // Фото: studiointernational.com, портал1.рф

Потому, в сущности, являются балластом живописные каталоги и листы из мастерской Бэкона, разложенные в витринах в каждом зале, призванные иллюстрировать увлечения художника и создавать на первый взгляд непротиворечивую историю заимствований и влияний. Обращение вместо методов к фигурам, вместо идей – к именам уводит зрителя от загадки Бэкона, предоставляя как будто бы простое и логичное ее объяснение. По какой-то причине кураторы Тьерри Морель и Елизавета Ренне позволяют себе строить выставку и говорить о ней так, как будто никогда не существовало книги Делеза «Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения» и совершенных им открытий в исследовании творчества великого британца, равно как и в методологии искусствознания. Этой причиной может быть уступка «общественному вкусу», вернее, тому, что у общества вместо вкуса. Уступка неосведомленности, отказ быть просветителем, страх предложить зрителю что-то, что потребует от него усилий больших, чем сопоставить две фигуры, заметить сходство поз и возблагоговеть – перед кем? Конечно, перед первоисточником, который так ловко процитировал современный автор. Но как вышло, что ригидность общества, неготового следовать за прогрессом мысли, выступает цензором для незаурядных умов (или парализует их), делая их неспособными к борьбе за этот прогресс? В этом вопросе акценты, конечно, так же смещены – поскольку решение, «с кем вы», остается за каждым.

Альбом из мастерской Бэкона // Фото: instagram.com/guyjohansson

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

[…] В школе знал про Фрэнсиса Бэкона? […]