Современное / Религиозное. Часть II

Вторая часть текста Ивана Соколова о религиозном в современном искусстве посвящена выставке молодых художников «Экстаз святой Терезы» в Музее Амоса Андерсона в Хельсинки, которая прошла минувшей осенью.

Джованни Лоренцо Бернини. Transverberazione di Santa Teresa d’Avila. 1647–1652. 350 см в высоту, металл, мрамор // artehistoria.com

Вторая часть текста Ивана Соколова о религиозном в современном искусстве посвящена выставке «Экстаз святой Терезы» в Музее Амоса Андерсона в Хельсинки, которая прошла минувшей осенью в разгар скандала вокруг погрома выставки Вадима Сидура в московском Манеже. Первую часть можно почитать здесь.

В первой части текста мы увидели, что в искусстве последних десятилетий религиозность может присутствовать на разном уровне и с разной степенью отчётливости — от однозначного доминирования жанра и конкретных иносказательных мотивов-аллюзий до более глубокой работы с христианским каноном.

В кураторском описании выставки «Экстаз святой Терезы» говорится, что участники «понимают духовный экстаз как часть творческого процесса». Тем самым делается попытка представить высказывание, одинаково значимое и для светской аудитории, и для верующего человека. Главная отсылка всего проекта — святая Тереза Авильская, испанский мистик XVII века, известная тем, что ей удалось воплотить в художественном слове радикальный материал своих откровений. Важнейшей категорией для духовного опыта св. Терезы стал религиозный экстаз, известный нам сегодня как жанр барочной живописи, но для самой св. Терезы, несомненно, представляющий чрезвычайно личное, интимное переживание. Вот знаменитые строки (именно этот момент изображает в своей скульптуре Бернини):

Часто Он (Христос) мне говорит: «Отныне Я — твой, и ты — Моя»… Эти ласки Бога моего погружают меня в несказанное смущение. В них боль и наслаждение вместе. Это рана сладчайшая… Справа от себя увидела я маленького Ангела… и узнала по пламеневшему лицу его Херувима… Длинное, золотое копье с железным наконечником и небольшим на нём пламенем было в руке его, и он вонзал его иногда в сердце моё и во внутренности, а когда вынимал из них, то мне казалось, что с копьем вырывает он и внутренности мои. Боль от этой раны была так сильна, что я стонала, но и наслаждение было так сильно, что я не могла желать, чтобы кончилась боль.Чем глубже входило копьё во внутренности мои, тем больше росла эта мука, тем была она сладостнее.

(Цит. по Мережковский С.Д. Собрание сочинений. Реформаторы. Испанские мистики / Республика, 2002)

В кураторском описании взаимосвязь творческого процесса и религиозного экстаза представлена как проблема отказа художника от собственной идентичности: «Иногда от художника требуется акцентировать своё “я”, сделать так, чтобы он весь присутствовал в своём творении, но одновременно и утратить себя, дистанцироваться от своей работы. Творческий процесс оказывает несомненное воздействие на “я” художника, и не всегда можно провести чёткую границу между автором и его произведением».

АБСТРАКЦИЯ И ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ: САРА ОРАВА И ЙЕННИ ЭСКОЛА

Смысловым стержнем выставки являются работы Сары О́равы — диптих Näe Minut («Узри Мя», 2015) и абстрактная серия Rosario (2014–2015), которые представляют собой яркий пример религиозной абстракции. Несомненно, именно абстрактные работы — это наиболее захватывающая часть религиозного искусства, где религиозность получает возможность воплотиться на внутреннем уровне. Такие произведения излучают сакральный и мистический опыт, не прибегая к немного неповоротливым, ссохшимся от ритуального употребления отсылкам, и взаимодействуют, наверно, с самым актуальным вопросом веры — со структурой субъекта.

Ещё Василий Кандинский в своей книге «О духовном в искусстве» говорил о том, что у абстракции более тесная связь с религиозным опытом, чем у фигуративного искусства. Согласно его объяснению, отказываясь от референции к предметам материального мира, абстракция переходит в область «чистого содержания» (т.е. Духа). Отсутствие человеческих лиц, стульев и зверей как бы размыкает границы субъекта, «я» выходит за свои пределы постольку, поскольку сами пределы уже как бы размыты, отвлечены. Именно поэтому для Кандинского абстракция есть не бунт атеистического искусства против засилья мадонн и нимбов, но, напротив, ещё более религиозное состояние искусства, отказывающееся от материи исключительно в пользу Духа.

Сказанное, кстати, не означает, что любая абстракция по умолчанию религиозна. Вовсе нет: пикселированные палитры Рихтера (4096 Farben и пр.), о которых речь шла в первой части текста, сами по себе совсем не производят впечатления религиозных произведений. Чтобы перевести секулярную практику в высказывание о христианском опыте, понадобился специальный контекст (окно готического собора), особый медиум (старинное выдувное стекло) и кропотливая работа с цветом, встраивающая Kölner Domfenster в традицию церковного витража на уровне температуры цветовых тонов и их сочетания. Site-specific art — конечно, лишь один из способов такой модуляции.

Маттиас Стомер. De genezing van Tobit (Исцеление Товита). Ок. 1640–1649. 207 х 155 см, масло, холст // wikiart.org

Диптих Сары Óравы с хельсинкской выставки представляет собой два крупных холста, «Синий» и «Красный», удачно размещённых в отдельном зале друг напротив друга. Абстракция в этой живописи довольно специфична: условные, отвлечённые формы, нарочито отдельные широкие мазки, не укладывающиеся в объектную цельность, всё равно не меняют того факта, что перед нами изображение достаточно конкретного предмета — большого полотна ткани, изгибающегося в складках. Такую маниакальную зафиксированность на большом участке ткани мы легко найдём и в фигуративной живописи: хороший пример тому — выставлявшееся осенью в ГМИИ в качестве «караваджистского» полотно Маттиаса Стомера De genezing van Tobit, весь передний план которого занимает киноварь мантии слепого Товита. Для традиционного понимания сюжетики классической живописи такое внимание к нереференциальным деталям (ткань и её складки) довольно абсурдно, но для ценностного анализа пылающая страсть этой киновари, энергия, которую она источает, вкупе с экстатическим наслоением складок являются важным аспектом общего переживания божественного прозрения через исцеление тела. Орава же словно бы изымает этот участок холста из внятного «сюжета» и помещает его в абстрактное пространство — перед нами как бы «просто ткань».

Сара Орава. Näe Minut (sininen) (Узри Мя (синий)). 2015. 220 x 200 см, темпера, масло, холст

Жанр диптиха, однако, очевиден — это аллегорический портрет. На «Синем» холсте ткань свисает сверху вниз, держась за два участка верхнего края холста и вспучиваясь просторным мешком в самом центре «тела» — этот участок прописан наиболее детально, мы различаем мельчайшие перегибы и блики, и на нём же сконцентрирован свет, то ли падающий сверху, то ли излучаемый самим этим центром. Нижняя часть ткани беспомощно повисает плоскостями, сходящимися в одной точке за нижним краем холста. Кроме самых общих, нефигуративных очертаний, никаких конкретных форм тела за тканью не рассмотреть, однако композиция однозначно указывает на то, что перед нами человеческая фигура, то ли повисшая на обеих руках, то ли взмывающая вперёд, к зрителю. Ткань не застыла, но находится в бесконечном движении, каждый участок полотна сфокусирован на попытке обретения границ субъектности, но это удаётся лишь вздувшемуся пузырю ткани в центре, правда, там цветовая гамма сразу же меняется с небесно-голубого и кобальтового на кроваво-розовый, еле ощутимый лососёвый, который, однако, очень холоден и вызывает скорее дурманящее ощущение призрачной плоти.

Сара Орава. Näe Minut (punainen) (Узри Мя (красный)). 2015. 220 x 200 см, темпера, масло, холст

«Красный» холст куда более дискретен. Мы определённо узнаём в этой ткани не повисшую портьеру, но человеческий силуэт — вытянутую узкую фигуру (то ли в духе персонажей Эль Греко, то ли голливудских дементоров). Различимы линии обеих рук, снова свет акцентирует центр «тела», где ткань висит совсем свободно, немного даже закручиваясь в центробежном вихре, отчего создаётся ощущение некоего пространства под ней, возможно, утробы со зреющим плодом. Кажется, левой «рукой» фигура почти придерживает оборки карминной ризы, как женщина — край просторного платья при ходьбе. Наверху ткань загибается назад неким воротником, из которого вырастает чёрный лепесток — силуэт головы, как бы скрытой несуществующим капюшоном. Тёмный провал на месте лица в сочетании с довольно мрачными алыми тонами — самые тёплые краски находятся в центре картины, и это снова тот же полупризрачный – полуплотяной лососёвый — всё это делает фигуру по-настоящему зловещей, грозно шествующей из аловатого мрака задника наружу, навстречу зрителю — или, собственно, синей фигуре, своему визави. Движение здесь также распознаётся безошибочно — созерцаемая фигура находится в состоянии шага, левая нога позади и отрывается от земли, правая спереди, только что ступила на землю. Складки пребывают в мощной динамике; по обеим сторонам силуэта стелется, развеваясь, серая вуаль.

Обе части работы являют собой некую дуальность, впрочем, достаточно текучую. Алое — голубое, уверенно вышагивающая фигура — безвольно повисший или потерявший равновесие силуэт, женское — мужское. Орава действительно работает с архетипами, и подчёркивает это, являя нам само трансцендентное. Границы субъекта в этих работах неопределимы и призрачны, вместо них — какое-то дуновение, колыхание, клубящееся бессознательное, развеваемое мистическим ветром смерти. Эта трепещущая ткань хорошо знакома нам по европейской религиозной живописи — особое значение хрупкого, мерцающего экстаза она получает в полотнах Караваджо (которому в этом действительно наследует упомянутый выше Стомер). Впрочем, для диптиха, выставленного в рамках экспозиции с таким названием, конечно, куда принципиальнее другой — скульптурный претекст: знаменитое изваяние св. Терезы А́вильской, выполненное Джованни Лоренцо Бернини. Экстаз Бернини совсем не «хрупок» — он сотрясает всё существо святой, ткань как бы вторит судорогам души, божественное откровение «трансверберирует» («пронзает насквозь») и тело, и дух. В работах Оравы переживание носит более камерный характер, но его связь с религиозным экстазом очевидна. Христианская символика вводится в обеих картинах однозначно, не только через отсылки к Бернини или через цвет (алые ризы, голубые ризы), но и через композицию. Так, в «Синем» холсте мы не можем не распознать Распятие, наложенное на Преображение (сквозь голубую мантию Христа обязательно должна просвечивать красная туника), а в «Красном» — Богоматерь, облачённую в алый покров.

Ярко выраженный контраст между двумя основными цветами (красным и синим) а также огромная палитра полутонов, проглядывающих сквозь них, снова напоминают о книге Кандинского — о той её главе, где художник разбирает архетипическую семантику основных тонов. Тёплые и холодные цвета Кандинский различает по их психологическому эффекту: тёплые краски создают ощущение, что изображаемое движется от своего центра наружу — к зрителю, а холодные — удаляются от зрителя к собственному центру. Для описания художественного опыта трансценденции это свойство красок особенно важно. «Синий» холст Оравы производит впечатление пассивности не только из-за своей композиции (повисшая фигура), фактуры мазка, обнажающего призрачность ткани, и оптического эффекта, благодаря которому наиболее синие участки ткани кажутся отстоящими дальше в пространстве от зрителя, чем выпуклый бело-розовый центр. Сама тональность краски говорит о том, что предлагаемое переживание связано со сверхчувственным, с трансцендентным — безжизненно-холодные синие тона, смешиваясь с ноющими слабо-фиолетовыми, вовлекают зрителя в пространство за-предельной скорби. Кандинский также пишет о том, что чёрный фон акцентирует трансцендентное в структуре субъекта: «Погружаясь в чёрное, [синий] приобретает призвук нечеловеческой печали. Он становится бесконечной углублённостью в состояние сосредоточенности, для которого конца нет и не может быть». Белёсо-розовая выпуклость центра не отменяет этого переживания, но сообщает ему как бы большее безразличие, «состояние безмолвного покоя», парадоксально сочетающееся с динамикой закручивающихся складок.

Пульсирующий краплак «Красного» холста, который хоть и чаще перемежается всё той же белёсой полуплотью, которую мы едва смогли различить в центре «Синего», тем не менее, оставляет ощущение «целеустремлённой необъятной мощи». Для Кандинского красный как раз полная противоположность синему в том смысле, что это предельно материальный, земной, активный цвет. Являясь изначально тёплым, красный движется от центра к зрителю и наделён куда большей динамичностью, однако ясное, интенсивное горение красного, которое мы видели в центре стомеровского «Исцеления Товита», у Оравы приглушено и углублено более холодной температурой цвета. О холодном красном Кандинский пишет, что в нём «растёт впечатление глубокого накала, но активный элемент постепенно совершенно исчезает», хотя и не теряет своей телесности до конца. Семантика холодного красного цвета образует гармоничный ансамбль с остальными живописными аспектами «Красного» холста: болезненность перевитых складок с левой стороны фигуры, сжатость, сконцентрированность силуэта, критический контраст между явленностью плоти и развоплощением, наконец самый лепесток чёрного пламени, — всё это напрямую связано с накалом, экстенсивностью и внутренним горением цвета.

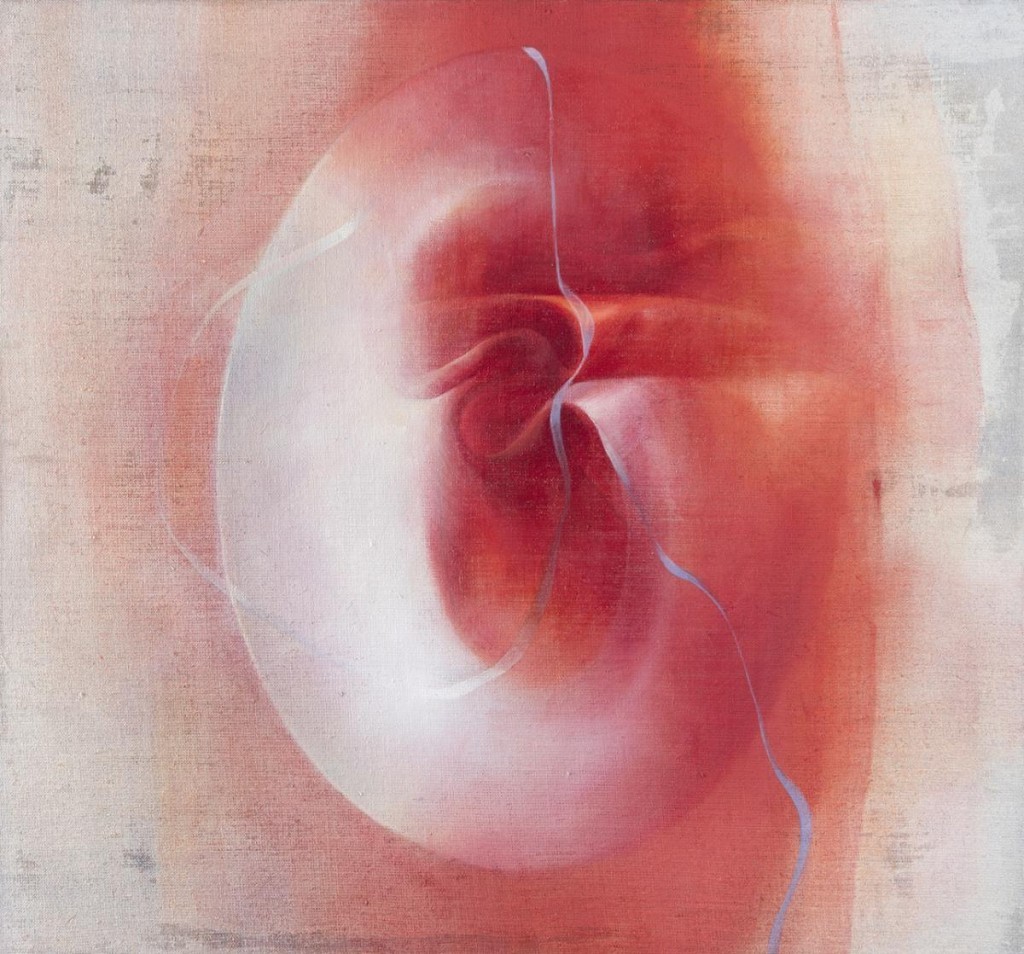

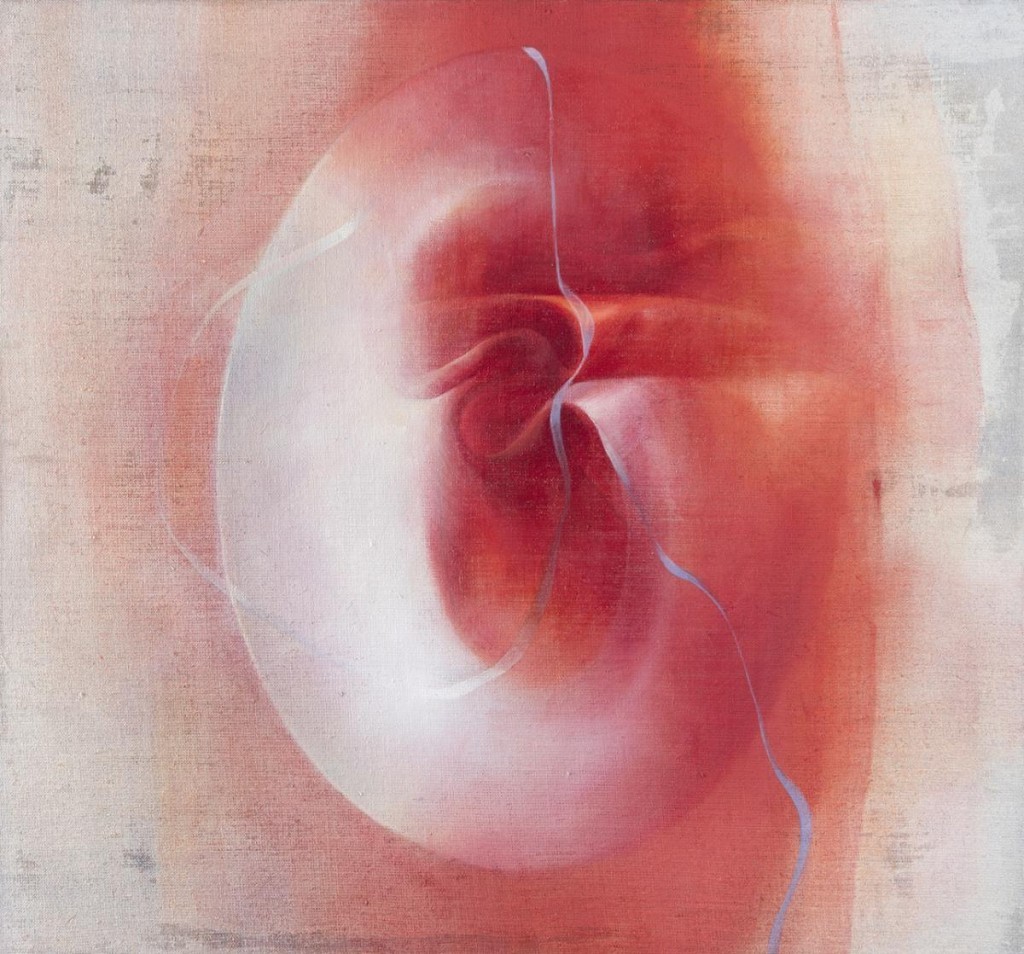

Сара Орава. Rosario. 2015. 60 x 70 см, темпера, масло, холст

Ещё более болезненное переживание контакта с сакральным опытом воплощено Оравой в серии «Rosario», где телесность красного цвета особенно принципиальна. Это уже, в основном, работы меньшего размера, примерно 70 х 70 см, кроме той, где пастельно-розовые и тёпло-красные пятна по краям обволакивает тёмно-миртовый, почти болотный — она представляет из себя вытянутый прямоугольник большего размера (170 х 140 см), помещённый на отдельной стене. За исключением этого крупного холста, где, как и в диптихе «Узри Мя», мы видим складки ткани, подсказывающие нам силуэт человеческой фигуры (на этот раз стоящей или лежащей, завёрнутой в этот ниспадающий, разворачивающийся покров — Успение?), — остальные картины используют одну и ту же композиционную рамку: вытянутая кверху красноватая сфера, свисающая с невидимой опоры. Практически на каждом полотне возникает довольно устойчивая ассоциация с женской утробой, которая только усиливается от сложноописуемых корч того, что внутри, и от кровавых потёков, иногда материализующихся в алых и белёсых лентах, что обвивают этот тканевый мешок, струятся из отверстий в нём. Особую динамику струению содержимого этих каплевидных утроб вовне придают пучки перьев, или даже крылья, прорисовывающиеся вокруг некоторых отверстий и как бы зримо направляющие потоки воздуха в центробежный тремор, закручивая его вокруг этих ран-стигмат, не давая ему изменить направление. Сами отверстия (или углубления, образуемые складками) выделены на всех картинах более тёмными тонами, от неожиданно тёмных деревянных глазков на кремовой поверхности утробы до густой черноты в провалах алых складок, и возвращают нас к трансверберации св. Терезы, чьё сердце и внутренности были пронзены святым копьём.

Сара Орава. Rosario I. 2014. 70 x 60 см, темпера, масло, холст

Семантическую рамку для этой серии задаёт её заглавие. «Розарием» (т.е. «садом роз») в католической традиции называются чётки, в которые, по легенде, превратились молитвы к Божьей Матери. Согласно этому преданию, один благочестивый человек имел привычку каждый день плести венок из роз и возлагать его на голову образа Девы Марии. Пресвятая Дева, увидев благое стремление его сердца, захотела помочь этому человеку и поселила в нём желание обратиться в монахи. Однако, когда он поселился в монастыре и начал выполнять требуемое послушание, у него не осталось ни одной свободной минуты, чтобы плести Богородице по венку в день. Узнав о его горе, настоятель посоветовал ему вместо венков каждый день читать пятьдесят раз молитву «Ave Maria», так как это было бы любезнее сердцу Пресвятой Девы, чем все венки роз, которые он сплёл. Однажды послушник проезжал через лес, пользовавшийся недоброй славой, и, остановив от страха коня в глубине лесного урочища, встал на колени и стал читать «Ave Maria». Разбойники, уже изготовившиеся украсть его коня, с удивлением наблюдали из-за деревьев: рядом с послушником стояла некая девушка ослепительной красоты, которая раз за разом протягивала руку к его рту и, взяв цветок розы, упавший ей на ладонь, вплетала его в свой венок. Когда послушник поднялся, ободрённый молитвой, разбойники подбежали к нему и стали спрашивать, кто была та прекрасная девушка. «Со мной не было никакой девушки», — отвечал он им, — «я всего лишь читал молитву “Ave Maria” пятьдесят раз, потому что мне было сказано, что это лучший венок для Божьей Матери».

Сара Орава. Rosario II. 2014. 85 x 70 см, темпера, масло, холст

Сплетённые в венок розы или бусины чёток, которые мы различаем в череде каплевидных утроб серии Сары Оравы, несомненно, претерпевают некую ценностную инверсию. Любовь к Деве Марии, к главному женскому началу христианской веры, столь важная для католичества, показана в этих работах амбивалентно: с одной стороны, ей присущи и нежность, и грация — раскрывающиеся в центре утробы складки напоминают нам слои лепестков в чашечке розы. С другой — кровь, боль и раны, которые связаны с полной открытостью женственного субъекта сакральному, с проницаемостью его телесного опыта Высшей любовью, сообщают этому переживанию необыкновенную остроту, очень напоминающую о мучительных откровениях св. Терезы.

Сара Орава. Rosario. 2015. 170 x 140 см, темпера, масло, холст

Важным ключом, который определил выстраивание анализа, в обеих работах Оравы стали их названия. Однако, даже если бы эти картины назывались просто абстрактным набором символов, сама поэтика Оравы должна была бы однозначно указать нам на то, что попытка выстроить глубокое эмоциональное переживание через смешение телесных цветов с традиционной христианской символикой голубого и алого, сама композиция этих работ, акцент на колыхании, пр(о/и)зрачности границ, — всё это связано в первую очередь с тем, что субъект художественного высказывания Оравы стремится осознать природу своего трансцендентного опыта.

Сара Орава. Rosario. 2015. 70 x 65 см, темпера, масло, холст

Другой, более «чистый» пример того, как абстракция взаимодействует с религиозными смыслами, мы найдём в инсталляции Йенни Эсколы. Она представляет из себя монументальные роткианские плоскости, густо заштрихованные вручную графитом. Серебристая полоса объекта, называющегося Väritys (Tyhjyyden läpikäynti) («Раскраска (Прохождение пустоты)», 2014–2015), крайне аскетична своим монохромом и расположена на самом верхнем уровне зала, над глухой перегородкой, так, что увидеть её можно только с другого конца помещения — если вообще заметишь. Но внутренний накал этой минималистичной работы пульсирует, сжимается-разжимается некими почти звуковыми вибрациями. Панно Эсколы обладает предельно тактильной текстурой, однако необходимая дистанция, которую куратор создаёт между изображением и зрителем, работает как черта, отгораживающая алтарное пространство от молящихся. Довольно меланхолическое высказывание художника помещено наверх, становясь некой неразличимой, нечитаемой фреской, которая при этом совершенно десубъективирована и вместо конкретных библейских сюжетов предлагает зрителю лишь некое внутреннее пространство «я», где божественное мерцает серым пейзажем оставленности и заброшенности, — a desolate land.

Йенни Эскола. Väritys (Tyhjyyden läpikäynti) (Раскраска (Прохождение пустоты)). 2014–2015. Пространственная инсталляция

В описанных выше абстрактных работах трансценденция (выход субъекта за физические пределы) проявляет себя через медитативное повторение отдельных элементов (Эскола) и через семантику цвета (Орава). Другая работа на выставке — инсталляция Сеппо Салминена johannes s, harjoituksia kellarissa («иоханнес с., упражнения в подвале», 2015) — предлагает понимание трансцендении как трансгрессивного жеста, буквально размыкающего телесность субъекта: на фотографиях тело художника подвергается мучениям и пыткам в подвале, но суть этого ритуала от нас скрыта. На одном из снимков мы видим, как обмякшее тело Салминена пригвождено к углу пыточной камеры бетонным брусом — здесь необычное слияние иконографии Страстей Христовых с актом божественной трансверберации св. Терезы воплощено в языке, отсылающем нас к уже приведённым в предыдущем тексте перформансам Марины Абрамович. Так контекст, в котором присутствуют однозначные референции к христианству, образует интегральное кураторское высказывание, где даже светская метафизика легко встраивается в общий мистицистский дискурс.

Сеппо Салминен. johannes s, harjoituksia kellarissa ii (йоханнес с., упражнения в подвале ii) и johannes s, harjoituksia kellarissa iii (йоханнес с., упражнения в подвале iii). 2015. Инсталляция, перформанс

АКТУАЛЬНОЕ / САКРАЛЬНОЕ: АНТТИ НЮЛЕН И ISLAJA

Помимо основной экспозиции не самых известных (пост)импрессионистов и нескольких временных выставок, здание Музея Амоса Андерсона включает в себя также небольшую часовню, сегодня, по-моему, существующую уже исключительно как музейное пространство. В этой часовне частично сохранена изначальная обстановка, здесь есть и предметы культа и произведения христианского искусства, однако, осматривая её, посетитель натыкается на точечные интервенции Хели Рекулы, ещё одной участницы выставки, сделавшей специальные небольшие коллажи, в которых отсылки к св. Терезе переплетаются с историческими документами музея и Хельсинки — умный и эффектный вариант site-specific art’a. Дверь из этой часовни ведёт в закрытое пространство самой поразительной работы на всей выставке — инсталляции Nicosfääri («Никосфера», 2015) Антти Нюлена. Католик, феминист, веган, переводчик Гюисманса, Бодлера, Флобера, Шатобриана и Патти Смит, — Нюлен является одной из ключевых фигур финской общественности сегодня, тем, что принято называть a public intellectual. Помимо крайне резонансных эссе и интервью, Нюлен недавно стал заниматься и фотографией (пусть и, возможно, с меньшим успехом), а представленная на выставке инсталляция, насколько мне известно, его первый художественный объект (сделанный в соавторстве с музыкантом Мерйей Кокконен, лучше известной как Islaja).

Капелла Амоса Андерсона с небольшой коллекцией старинного христианского искусства как она выглядит в обычные дни // amosanderson.fi

Хели Рекула. Teresa I (Visioned). 2015. 49,6 х 36,6 см, коллаж, архивная пигментная печать, картон

Инсталляция Нюлена одновременно минималистична и очень насыщенна. Всего несколько предметов, совсем небольшое пространство — и совершенно потусторонняя реальность. В комнате 2 х 3 метра полумрак, справа от двери — небольшой орган, принадлежащий часовне, на органе лежит стопка неопалённых свечей, рядом разложены буклеты с эссе Нюлена о Нико (настоящее имя — Криста Пэффген). На органе стоит её снимок-люминограмма: при печати Нюлен не «закрепил» фотографию фиксатором, и это значит, что с каждым днём она всё сильнее и сильнее выцветает — скоро Нико уже будет не различить на этом отпечатке. Крошечное пространство целиком заполнено звуком — специально записанной композицией Ислайи, в которой, кажется, даже можно различить призрак голоса уорхоловской певицы. Единственным источником света служат два отверстия-глазка в экране, заслоняющем окно. «Никосфера» Нюлена — настоящая камера обскура. Если на противоположной от окна стене и не было светочувствительного слоя, где каждый посетитель отпечатывался бы в ещё одной магической люминограмме, то его стоило додумать.

Антти Нюлен, Мерйа Кокконен (Islaja). Nicosfääri (Никосфера). 2015. Фрагмент инсталляции: фотография Нико (Кристы Пэффген) — цианотипный отпечаток оригинального снимка П.Л. Ноубла, обложка буклета

Антти Нюлен, Мерйа Кокконен (Islaja). Nicosfääri (Никосфера). 2015. Фрагмент инсталляции: фотография (кладбище Груневальд-Форст, Берлин, 2012), задняя сторона буклета

Настоящий пунктум инсталляции — это те самые два глазка в экране на окне. Оба расположены на уровне пояса, один сантиметров на десять повыше другого, так что, чтобы посмотреть в них, необходимо наклоняться и вставать на колени. В комнате темно, пахнет свечами и играет томная, романтическая психоделика Ислайи. Помимо меня в этой камере обскуре ещё один-два человека. Я встаю на колени и прислоняюсь лицом к экрану, чтобы посмотреть в верхнее отверстие. Сначала ничего не видно, но через несколько мгновений я различаю богатый тёплый орнамент, пересекающиеся прямые, жемчуг, скрещённые кисти рук. Я поднимаю взгляд чуть выше — прямо в глаза, на расстоянии сантиметров 5–10, мне смотрит «Семистрельная» икона Божьей Матери.

Изображение чуть плывёт, это не оригинальная икона, а, такое ощущение, что именно люминограмма Богородицы: цвета слегка искажены, будто неоновые, контуры размыты. Иконография «Семистрельной» — один из наиболее пронзительных христианских образов. Семь стрел (или семь клинков) вонзаются в сердце Девы Марии, но она прикрывает это место руками, чтобы мы не видели рану и кровь. В некоторых версиях на коленях у неё умерший Младенец. Семь стрел — полнота горя, печали и сердечной боли, испытанных Богородицей в земной жизни. Символика восходит к пророчеству святого Симеона Богоприимца в день Сретения Господня :«И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2: 34–35). Уже потом, выходя, я замечу, что маленький образ «Семистрельной» стоял и на органе, в углу.

«Семистрельная» икона Божьей Матери // azbyka.ru

Нижний глазок открывает взгляду внутренний двор музея и вид на соседние крыши. Прямо передо мной — одно из самых высоких зданий в центре Хельсинки, отель Torni («Башня»). Сегодня это одна из любимых туристических достопримечательностей, с террасы которой можно полюбоваться видом Хельсинки. Для финнов, однако, это здание сохраняет свой зловещий политический ореол: именно здесь в 1944–1947 годах — «Годах опасности», как называют их местные — размещалась Инспекция «особистов» в рамках Союзной контрольной комиссии. По сути, КГБ жестоко подавляло среди финского населения любые попытки продолжения партизанской войны.

Мультисенсорная инсталляция Нюлена энигматична и сентиментальна, он пользуется как средствами современного (в т.ч. и популярного) искусства, так и языком традиционного христианства. Религиозное переживание «Никосферы» сконцентрировано не на какой-то концептуальной духовной идее, но вокруг одной из классических фигур кэмпа — Нико. В эссе, которое каждый посетитель уносит с собой в буклете, Нюлен подробно описывает своё, совершенно нестандартное видение Нико как новой святой (в каком-то смысле даже новой Терезы Авильской), важной для него ещё и как для феминиста: «Пэффген была женщиной, но весь мир называет её теперь мужским именем». Актриса Феллини и Уорхола, певица The Velvet Underground и фэшн-модель, героинщица Нико привлекает Нюлена потрясающей пустотой своей идентичности, пустотой, в которой он видит и иерархическую подавленность женщины в поп-культуре XX века, и трагический экзистенциальный выбор, нравственное делание.

«Большинство художников, как правило, стараются “самовыражаться”, увеличивать долю собственного присутствия в мире. Впоследствии их произведения обретают независимость, и гуляют по свету, занятые только собой, как сказано в одном стихотворении — “ночью на улице песни орут, / а днём прилежно отсиживают своё в офисе”. В такой системе взглядов художник не более чем производитель, изготовитель художественного произведения.

Нико же выразила всю себя без остатка и оставила в самой гуще событий, на улицах и в офисах, некий слепок себя, форму, открытую любому, у кого есть уши (ну и проигрыватель), чтобы её услышать. Она не обогатила мир, но расширила его. Может, Нико и вообще не была художницей, в традиционном смысле слова? По крайней мере, её ничуть не волновали признание, репутация, почести — то, от чего мало кто из художников, особенно поп-музыкантов, может отказаться».

ПРОСТРАНСТВО КЕНОЗИСА: ХЕНРИ ВУОРИЛА-СТЕНБЕРГ И СТИИНА СААРИСТО

Кроме св. Терезы, у хельсинкской выставки есть и другой святой патрон — что важно, это тоже женщина: речь о святой Марии Египетской, одной из важнейших фигур христианского монашества, равно почитаемой и в Западной, и в Восточной церкви. Канонические её изображения не сильно отличаются от картин Вуорилы-Стенберга: нагое истощавшее бренное тело, обветренное дыханием пустыни, «мало похожее на человеческое». У новейшего художника, однако, святая предстаёт в ещё более жалком виде, чем обычно: её тело ядовито флуоресцирует, конечности словно бы изъедены кислотой, а лоно повисло, как у больной старухи. Особенное значение имеет лицо: на некоторых картинах оно по-бэконовски расплывается сгустками плоти и практически неотличимо от автопортретов художника или от другой его серии, где изображён св. Иов. Работы финского живописца остро и резко фиксируют внимание на кенозисе субъекта, на состоянии крайнего унижения, страдания, падения. Их рамка довольно проста, нам достаточно названия и канонических мотивов (св. Мария Египетская нага, со спутанными волосами, в ранах — хотя по канону, это должны быть скорее раны от шипов, а не стигматы), чтобы опознать христианский смысл произведения. Однако сама фактура плоти, античеловеческие сочетания цветов, которые использует Вуорила-Стенберг, говорят о том, что его искусство чрезвычайно проблемно воспринимает христианскую веру и обнажает невыносимую боль как основу опыта субъекта.

- Maria Egyptiläinen (Мария Египетская). 2009. 180 x 130 см, масло, холст // villelopponen.com Судя по отзывам церковных иерархов на впервые ими для себя открытое творчество Вадима Сидура, у Вуорилы-Стенберга не было бы никаких шансов на то, чтобы быть воспринятым православной аудиторией.

- Maria Egyptiläinen (Мария Египетская). 2010. 90 x 60 см, масло, холст

- Maria Egyptiläinen (Мария Египетская). 2010. 80 x 55 см, масло, холст

- Maria Egyptiläinen (Мария Египетская). 2010. 180 x 130 см, масло, холст

- Maria Egyptiläinen (Мария Египетская). 2010. 200 x 150 см, масло, холст

- Omakuva sairaana (Автопортрет во время болезни). 2009. 200 x 150 см, масло, холст

- Job 2 (Иов-2). 2006–2008. 180 x 130 см, масло, холст

Работы Хенри Вуорила-Стенберга

Многие из работ на выставке достаточно критичны по отношению к традиционному пониманию веры. Так в графике второго куратора, Стиины Сааристо, преобладает интонация иронии, художница подчёркивает дистанцию между собой и божественным. The Kind Ones (2014), как и Suojelus («Хранитель», 2014) — гротескные автопортреты Сааристо. В частности, первый пародирует в своей композиции знаменитую гравюру Дюрера Melencolia I (1514), однако заполняет всё пространство рисунка элементами китча, сильно напоминающими об «игрушечных» инсталляциях Майка Келли. Сама художница изображена молящейся на коленях перед своей кроваткой, она облачена в кукольное платьице с оборками и окружена утрированно милыми зверушками — а над ней парит католический образ Иисуса, посылающий Сааристо Святое Сердце (деталь иконографии образа св. Терезы). Быт современной католической девочки сурово препарируется художницей, чьё взрослое (даже преувеличенно постаревшее) лицо скорчено в каменной гримасе. Дюреровская меланхолия в современной версии стала ещё чернее, и интимное пространство комнаты, набитое иллюзорной мимимишностью («kind»), как игрушки Майка Келли, не оставляет никакой надежды на трансценденцию.

Стиина Сааристо. The Kind Ones. 2014. 210 х 157,8, уголь, карандаш, бумага

Альбрехт Дюрер. Melencolia I. 1514. 23,9 x 18,8 см, медь, резцовая гравюра // fineartblog.ru

Майк Келли. Ahh…Youth! 1991. 70 x 50,8 см (7 штук), 70 х 45,7 см (1 штука), фотографии (Сибахром)

Суровый образ «Хранителя» в другой паре работ Сааристо более торжественен и уже не столько язвителен, сколько трагичен. На этот раз художница рисует себя в образе ангела-хранителя, застывшего почти в той же позе, что и девочка на предыдущем рисунке. Лицо снова состарено, а диспропорциональные формы (особенно ноги) преувеличенно массивны, как у какой-то кариатиды, и внушают скорее страх, чем ощущение защищённости. Фигура погружена во мрак и проступает из него редкими белыми штрихами, самая отчётливая плоскость — крест, рассекающий всё пространство рисунка на четыре окна (перед нами словно бы витраж). Эта плоскость капсулирует, запирает ангела в его тесной нише — на лице у неё застыло выражение, не поддающееся описанию. Это одновременно и «страх Божий», и лицо современного человека, внезапно узнавшего себя в зеркале — таким, каким он себя и не представлял. Здесь ощущение непреодолимой границы между «я» и верой претерпевает инверсию и оказывается сродни главному для всей экспозицию переживанию присутствия художника в своём произведении. Трансценденция для Сааристо невозможна, но невидимое зеркало, поставленное ею между ангелом и зрителем, осуществляет некий бесконечный переброс одного в другого: глядя глаза в глаза заключённому ангелу, всё время испытываешь странный эффект — как будто глядишь в самого себя. Это достигается не каким-то духовным пафосом художника, но техническими особенностями композиции, пространственными искажениями в ней.

Стиина Сааристо. Suojelus (Хранитель). 2014. 140 x 80 см, меццо-тинто, акватинта

Работы на этой выставке можно назвать примерами религиозного искусства, но они совершенно не конфессиональны, сложно представить себе любую из них в стенах храма (хотя «Никосфера» и есть малый, личный храм Нюлена — где на «алтаре» лежат буклеты с фотографией Нико, — напомню, что зритель попадает туда, собственно, через дверь часовни Андерсона). Сакральное возникает в этих работах на самом разном уровне, от очевидного внешнего, ритуального в инсталляции Салминена до интериозированного трансцендентного у Эсколы и радикальных взаимодействий между поп-культурой и иконографией Восточной церкви у Нюлена. Художники явно не представляют собой конкретную школу, но их произведения объединяет несколько сквозных тем, что иллюстрирует точность кураторского выбора. Глубокое переживание человеческого страдания, экзистенциальная заброшенность, пронзительный кенозис в образах «Марии Египетской» удивительно созвучны раненому экстазу «Розария» и полой идентичности Нико, в которой Нюлен видит одновременно и священную стигму, и романтическую фигуру Творца. Отношение к вере противоречиво и везде обнажает амбивалентность любого контакта с сакральным, даже когда сакральное оказывается частью «я». Боль, в которую ввергает художника акт прозрения, роднит эти работы и со скульптурами Вадима Сидура, хотя у последнего страдает не потерявшее очертания «я», но античный Хор, его боль, унижение и скорбь автоматически разделяются коллективным субъектом.

Вадим Сидур. Адам и Ева. Из цикла «Барельефы на библейские темы». 1972. Тонированный гипс // ruskompas.ru

Вадим Сидур. Создатель с Адамом и Евой. 1983. Скульптурная композиция // forum.artinvestment.ru

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

[…] Часть II […]

[…] Йенни Эскола. Väritys (Tyhjyyden läpikäynti) (Раскраска (Прохождение пустоты)). 2014–2015. Пространственная инсталляция. Выставка «Экстаз святой Терезы», Музей Амоса Андерсона, Хельсинки. Подробнее о выставке читайте здесь […]