Современное / Религиозное. Часть III

Заключительная часть эссе Ивана Соколова о религиозном в современном искусстве: как все-таки сакральное может быть по-настоящему актуальным

Йенни Эскола. Väritys (Tyhjyyden läpikäynti) (Раскраска (Прохождение пустоты)). 2014–2015. Пространственная инсталляция. Выставка «Экстаз святой Терезы», Музей Амоса Андерсона, Хельсинки. Подробнее о выставке читайте здесь

В заключительной части своего эссе о религиозном в современном искусстве Иван Соколов вспоминает о двух недавних выставках в московском Манеже («Скульптуры, которые мы не видим» и «Романтический реализм») размышляет о том, как сакральное может быть по-настоящему актуальным.

Предыдущие фрагменты:

Часть I

Часть II

1.

После того, как печальная история с погромом выставки Вадима Сидура стала набирать ещё более скандальный оборот, на Colta.ru появился очень важный текст Анны Шмаины-Великановой, в котором проговорено «чёрное» и «белое», даны чрезвычайно необходимые на тот момент резкие, оценочные суждения. Это было одно из самых первых и потому столь ценных высказываний, в которых погром выставки резко осуждался именно с христианской точки зрения. Однако, неожиданным образом, этот текст возвращает нас к вопросу, который меня занимает: когда, при каких условиях мы реагируем на какое-либо произведение искусства как на религиозное? Если во всём, что относится к современному состоянию РПЦ (и генезису этого состояния), к мнению Шмаины-Великановой безусловно следует прислушаться, то, к сожалению, там, где она высказывается в том духе, что искусство не может не быть религиозным/духовным, это выглядит скорее как некорректная экстраполяция личных воззрений на широкую, нередуцируемую картину того, как объективно существует искусство. Сходную мысль высказывает в одном из ключевых интервью и София Губайдулина, однако это мнение художника также нельзя принимать за всеобъемлющую истину. В случае Шмаины-Великановой, мне кажется, личные убеждения и вера некоторым образом берут верх над требованием принимать во внимание самые разные формы бытования современного искусства. Что касается слов Губайдулиной, то они суть такая же органичная часть её художественного проекта, как и музыка, и совершенно не обязаны быть верифицируемыми высказываниями — не будем же от них этого и требовать.

Заявление о том, что Вадим Сидур — религиозный художник потому, что всё искусство по умолчанию религиозно, очевидно работает как «обеление» его фигуры, а значит, является важным ходом в борьбе с Левиафаном. Однако, как бы я ни поддерживал это намерение, в том числе и самолично объясняя, почему искусство Сидура столь важно с христианской точки зрения — тем не менее, как исследователь и аналитик я должен вслед за Элиотом, к которому обращался в первой части своего эссе, заметить, что религиозное искусство является важной, но не исчерпывающей частью мирового (в том числе новейшего) наследия. Религиозность искусства Сидура несомненна, однако для того же Рихтера, например, или Лэнга, о которых мы подробно говорили ранее, она справедлива лишь отчасти, её черты можно обнаружить в конкретных их произведениях — но не в каждом. Излишне и упоминать о том, что масса по-настоящему важного современного искусства к проблеме веры скорее безразлична. Так, если пресловутый панк-молебен Pussy Riot — это образец действительно христианского, религиозного искусства, обращающийся к исконным православным жанрам, вливающий новую кровь в жилы Церкви, то, скажем, для Владислава Мамышева-Монро, чья крупнейшая ретроспектива прошла этим летом в ММСИ, или для большей части работ Луизы Буржуа, выставлявшейся осенью в «Гараже», не только принадлежность к какой-либо западноевропейской конфессии, но и сам вопрос личной веры скорее находятся под вопросом.

Pussy Riot. Панк-молебен «Богородица, Путина прогони». Храм Христа Спасителя, Москва, 2012 // Фото: ridus.ru

По странному совпадению, вскоре после того, как хельсинкская выставка, о которой я детально рассказал во второй части текста, закончила свою работу, в московском Манеже открылась другая экспозиция, предлагающая нам уже «правильное», санкционированное властью представление о религиозном искусстве. Авторы выставки «Романтический реализм» Зельфира Трегулова и Эдуард Бояков в своём интервью предложили тогда поистине поразительный взгляд на станковую живопись социалистического реализма, которая оказалась искусством высочайшего мастерства уже только потому, что обращается к формулам классической христианской живописи Западной Европы. Охранительная риторика наёмников Минкульта приобрела особое звучание благодаря соседству с выставкой «Православная Русь», проводимой РПЦ в том же здании в то же время. Если вторая выставка последовательно воплощала политику «ортодоксизации» всей отечественной истории (давая, среди прочего, понять, что и Сталин — совсем не persona non grata в новейшем православном пантеоне), то первая проделывала похожий фокус, тем более постыдный для профессионалов, в попытке доказать, что, мол, ничего-ничего, и у официальных советских художников была вера, так что теперь можете снова их любить.

Оставляя без комментариев политическую подоплёку обоих финтов, мне важно обозначить следующее: присутствие (равно как и отсутствие) христианской тематики, мотивов, образов святых — вообще, «духовности» в любом смысле этого слова (тем более в профанном) никак не может сделать произведение искусства хорошим, настоящим, гениальным и т.д. И уж тем более наличие христианского субстрата в соцреалистическом искусстве не означает, что под эгидой Советского Союза создавались по-настоящему духовные полотна, воплотившие в себе многовековой опыт Православной церкви.

К этому следует добавить ещё и то, что мы не можем вчитать христианские смыслы в любое произведение искусства (как нельзя их, впрочем, и «вычесть» из доподлинно религиозных сочинений). Речь должна идти исключительно о верифицируемых аналитическим аппаратом аспектах художественного смысла. В первой и второй части своего эссе я попытался продемонстрировать несколько вариантов того, как и почему можно говорить о том, что то или иное произведение искусства религиозно, но за рамками аналитического подхода этот разговор моментально профанируется до восклицаний в духе «о, какая духовная музыка у Стива Райха, её пульсации погружают меня в настоящий транс».

Андреа Мантенья. Lamento sul Christo morto. Ок. 1475–1478, 68 x 81 см, темпера, холст // Фото: artita.ru

2.

Утверждение о том, что всё искусство религиозно, структурно ничем не отличается от заявления о том, что актуальное современное искусство может быть только атеистическим. Достаточно всмотреться в оба высказывания, чтобы обнаружить, что за ними не стоит ничего, кроме полых оболочек культурных клише. Попытка представить творческий процесс как обязательный диалог с Богом может быть вполне справедлива для одного художника, но не будет иметь никакого смысла для другого. Обратная крайность так же неправомерна, ведь сказать «современный художник не может быть верующим» означает всего лишь произнести ценностное суждение, причём в рамках вполне однозначной модальности, которая претендует на высшее знание и диктует искусству внеположные ему условия. Действительно, можно с лёгкостью представить себе современного критика, который вынесет такое заключение — и будет в корне неправ, уже потому, что само применение к искусству того, что в лингвистике называется should-be scripts (указания, как всё должно быть и как не должно), противоречит самой природе искусства, всегда занимающего как раз то место, где оно быть вообще не может. Поясню на противоположном примере: вместо критика-всезнайки, дискриминирующего искусство по признаку конфессиональной принадлежности, давайте представим себе церковнослужителя, который проповедует с амвона примерно следующее: «верующий христианин не может быть мужеложцем и дарвинистом». Структурно это высказывание выполняет ту же роль, что и «современный художник не может быть верующим», только представляет собой императив, исходящий из противоположного лагеря — а нам вроде как сразу очевидна его несправедливость: и гомосексуалов среди верующих христиан мы легко себе представляем, и сторонников эволюционной теории, чью веру наука не колеблет, но дополняет.

Возвращаясь к искусству, повторюсь: претензия на исключительную секулярность прогрессивного искусства отсекает существенную его часть. Почему это неправильно? В самом деле, зачем, вообще говоря, сегодняшнему светскому искусству религиозность? Может быть, и бог с ними, с верующими, раз уж мы живём в секулярном мире, где Церковь как институция принимает всё меньше участия в актуальном семиотическом процессе? Ответ лежит на поверхности: зачем? — затем же, зачем нам вообще сегодня всё конфессиональное искусство предыдущих эпох. Мы же не отказываемся от музыки Баха и живописи Вермеера только потому, что они наполнены христианскими смыслами. Этот пласт мировой культуры невозможно редуцировать до нескольких строчек в учебниках истории. Жест дистанции, попытка обращаться к наследию и удерживать его в состоянии актуального контекста за счёт того, что оно становится учебным материалом по истории форм, диахронической диспозиции поля искусства, эволюции политического насилия и т.д. — такой жест конституирует лишь зияющую неполноту. Невозможно говорить только о chiaroscuro караваджистов, не обращаясь к тому опыту уникальной христианской чувственности, который эта техника воплощала в зримой форме. А обвинить художников прошлого в том, что религиозность их искусства есть насильственно привнесённый элемент доминирующего дискурса власти, означает недооценивать саму художественную мысль. Этот аргумент справедлив и для произведений, которые создаются сегодня. Если сегодня никто не насаждает религиозность в искусстве (ну, в широких масштабах, всё-таки, пока ещё не насаждает), то тот факт, что современные авторы обращаются к сакральному опыту в своём творчестве, говорит не о том, что они реакционны, но скорее наоборот — о том, что сама попытка списать религию, веру со счетов несколько преждевременна. Как раз этим и ценно свободное обращение к божественному, когда вера обретает язык не потому, что кроме Церкви у художника нет иного заказчика, а потому, что это личный выбор художника.

Сегодня часто можно столкнуться с одной из фигур т.н. «здравого смысла», гласящей, что одним из важнейших достижений западноевропейской цивилизации является рациональность в её современном понимании. Такая рациональность может нередко противопоставляться представлению об иррациональности любой религии, и следовательно, архаической природе веры как таковой — её неактуальности. С этим будет связана и убеждённость в априорной нерелигиозности любого произведения современного искусства. Однако важно помнить, что рациональность рождается в недрах христианства. Она — родная дочь католической церкви, если даже не часть её тела. Вплоть до Нового времени наиболее «прогрессивные» научные, философские и художественные практики были связаны именно с христианством и полагали себя закономерной его частью. Тому была масса самых разных причин, однако значение этого феномена следует отдельно подчеркнуть: религия сама по себе — и христианская церковь в частности — нисколько не противоречит «рациональной логике развития цивилизации», а скорее является одним из этапов этого развития или даже одной из его современных составляющих. Обращаясь к историческому опыту, можно заметить, что в Евангелии нет ничего, что мешало бы Ньютону, Пёрселлу, Донну и ван Дейку создавать свои глубоко противоречивые высказывания изнутри их религиозного опыта.

Если начиная с конца XIX века общество в своей широкой массе перестаёт ощущать актуальность христианской мысли (что опять-таки неправда, не стану приводить список учёных и философов XX века, которые были христианами), то всё-таки, думаю, дело не в том, что религия как таковая обречена быть «иррациональной». Вполне возможно, что речь скорее должна идти о проблемах внутри конкретных церквей. Ведь это попросту означает, что они не успели измениться так же быстро, как светское общество, погружённое в стремительное развитие технологий и информации. Однако это не компрометирует религиозный опыт как реакционный per definitionem — тем более когда мы говорим о художественном произведении.

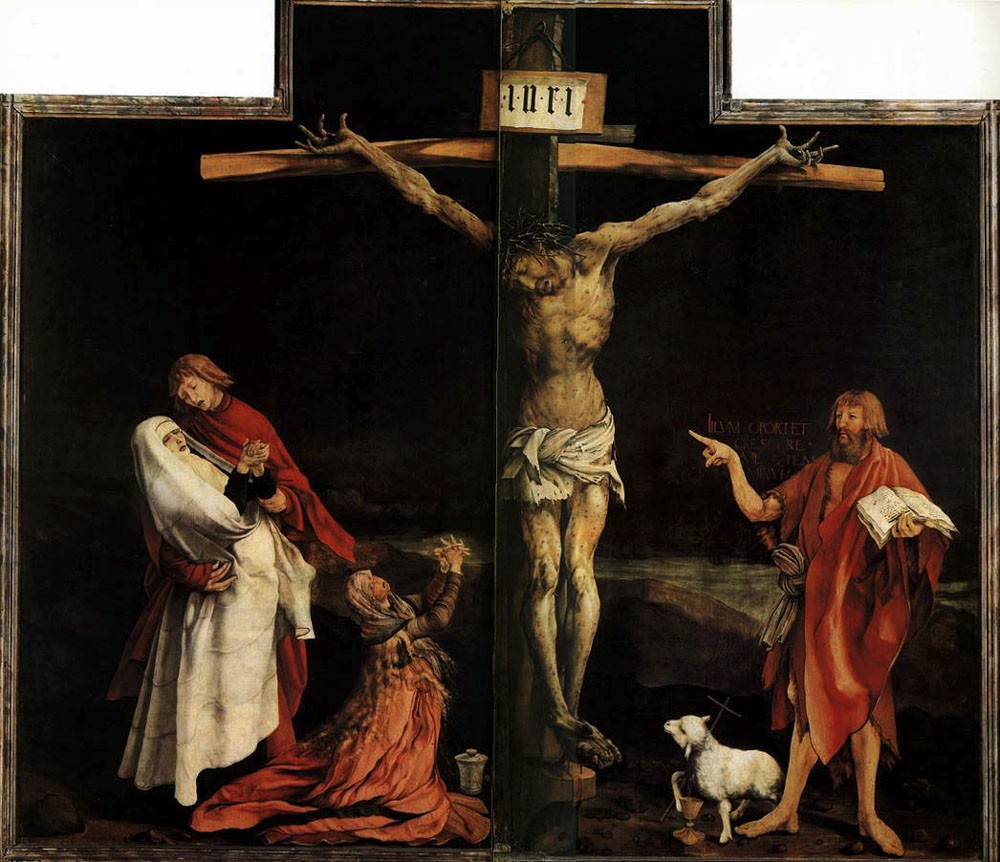

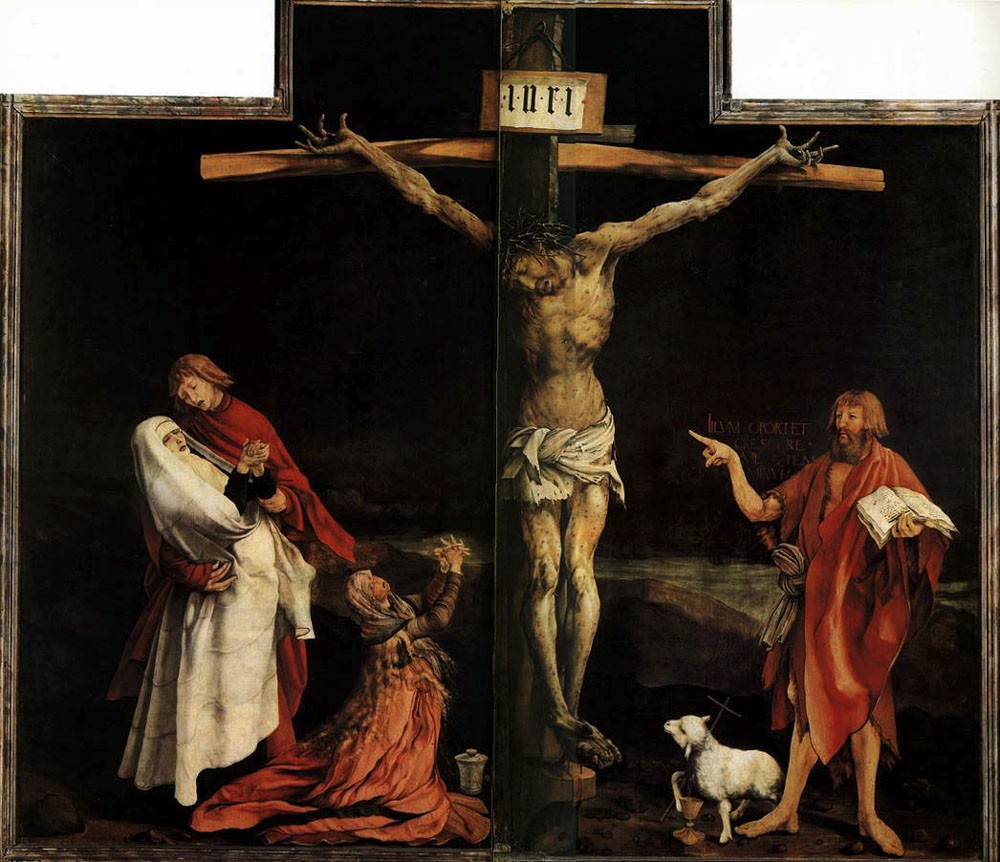

Маттиас Грюневальд. Kreuzigung Christi (Isenheimer Altar, Abb.). Ок. 1515, 269 х 307 см, масло, деревянная панель // Фото: orthodoxie.com

3.

В первой части своего эссе я упоминал об архетипических моделях развития персонажа, которые современная массовая культура со всей их дидактичностью целиком позаимствовала у христианства. В более глобальном контексте, надо вообще, наверно, говорить о том, что с христианством связан сам наш язык — в первую очередь исторически. Европейский (и американский) автор часто рискует попасть в своего рода ловушку языка: сложно быть американцем и не создавать произведения, на фундаментальном уровне связанные с протестантством. В каком-то смысле, у нас даже есть готовое ожидание: американское искусство — от массового до экспериментального — будет пронизано протестантской моралью или видением мира. Если это ожидание обманывается — как у Джона Кейджа или битников, акцентировавших значение буддизма для их искусства, — то мы обязаны себя спросить: а действительно ли любовь Кейджа к случайности, разрывающей гегемонию предсказуемых смыслов, и стремление битников разомкнуть этическую связность нарратива, — действительно ли этот художественный синтаксис пришёл из китайского языка или всё же он связан с переосмыслением англосаксонской морфологии. Протестантская чувственность у Эмили Дикинсон возникает не только из-за того, что она ни с кем не была так близка, как с Христом, — но уже оттого, что она говорила и писала по-американски, сам язык взывает к этим смыслам. У русскоязычного художника подспудная связь с православием также скорее ожидаема, но необязательна (особенно учитывая семидесятилетнюю историю выдавливания церковных смыслов из общественного дискурса в XX веке). Речь не о символике (нимбы, ангелы, кресты), а о лингвистике визуальных, пластических и аудиальных искусств. Безусловно, те современные авторы, которым удаётся полностью отойти от христианства и не пользоваться даже осколками того языка, осуществляют более радикальный разрыв с традицией (что может быть очень важно для актуального культурного процесса). Неслучайно, однако, что даже в самом актуальном искусстве сегодняшней России обращение к христианской символике может играть значимую роль: так, в одной из главных художественных работ ушедшего года (и однозначно апеллирующей к широкой аудитории, а значит и обращающейся к известному ей языку сакрального) — «Угрозе» Петра Павленского можно видеть отсылки к важному христианскому символу «врат ада» и даже литургическую перформативность.

Другое дело, что религиозность может быть более чем амбивалентна. Полагаю, что отторжение сегодняшними иерархами РПЦ искусства Сидура проистекает именно из непонимания этой глубинной природы искусства — и религиозного опыта. Художник нового времени, как правило, не производит объектов, которые могут быть задействованы в религиозном обряде, — но это не значит, что он худший христианин. Иногда наоборот, у произведений, которые, с точки зрения догмы, представляются примерами «плохого христианства» (если вообще не богохульства), Церкви есть чему поучиться. Вуорила-Стенберг на выставке «Экстаз святой Терезы» в Хельсинки предлагает нам сакральный, но не святой образ Марии Египетской: перед его картинами нельзя молиться, но острейшее духовное и чувственное страдание, которое в них воплотилось, — это и есть христианство. Антти Нюлен в своём эссе о Нико на той же выставке объясняет, почему, с его точки зрения, её личностный распад, самодеструкция, вызванная употреблением героина, отличается от типичной наркомании и сближает Нико с аскезой и самоотречением великих святых. В этом нет никакой иронии — но нет в этом и асоциальных призывов, мол, давайте все подсядем на героин. Да, искусство взывает к внимательному чтению, к попытке осмысления нового опыта, но ведь именно этим оно и ценно. А сегодня почему-то получается так, что там, где РПЦ, хорошее искусство — это плакаты культа личности, а всё, что хоть на йоту сложнее, маргинализируется. Вообще-то, ровно такое отношение к «сложному» искусству культивировалось в Советском Союзе, — неужели сегодняшняя Церковь хочет унаследовать от него именно это?

Александр Иванов. Явление Христа народу. (Явление Мессии). 1837–1857, 750 х 540 см, масло, холст // Фото: artpoisk.info

4.

Но хорошо, может быть, это мы, молодые, сбитые с толку новейшими веяниями, не понимаем, что к чему? Может быть, это действительно именно современное искусство такое «бездуховное», а классиков упрекнуть не в чем? «Упрекать» их действительно не в чем, ровно потому, что амбивалентность религиозного опыта в истории искусств есть скорее константа, нежели «новейшее веяние». Знаменитый пример — «Цветы зла» Бодлера, где завороженность пороком разлагает субъекта на части, но именно потому эти стихи столь глубоко религиозны, — в какой-то степени, как это ни удивительно, даже назидательны. Конфессиональное искусство очень часто создавало высказывания, идущие вразрез с догмой: мёртвый Христос Андреа Мантеньи не может воскреснуть никогда. Труп, окоченевший в конвульсиях на доске Маттиаса Грюневальда, — это материализация одного из самых страшных грехов, отчаяния. Когда Джон Донн пишет: «And death shall be no more; death, thou shalt die», — как разительно это отличается от безусловного ликования в пасхальном тропаре: «смертию смерть поправ». А кантаты Баха, в которых «я» в страхе взывает к Господу, но признаётся, что едва верит в Него (Ach! Daß mein Glaube noch so schwach…)? Что же, неужели даже конфессиональные художники такие плохие христиане? Цитируемый английской Википедией автор, который назвал Седакову «конфессиональным христианским поэтом», — внимательно ли он прочитал её стихотворение «Нищие идут по дорогам», от которого у любого православного, следующего букве церковного закона, должны зашевелиться волосы на голове?

<…>

Ты думаешь, стоит свеча

и пост — как тихий сад?

Но если сад — то в сад войдут

и веры, может, не найдут,

и свечи счастья не спрядут

и жалобно висят.

<…>

Конструируемые мной вопросы скорее некорректны: искусство не «служанка богословия», но всегда вскрывает противоречия человеческого опыта, в том числе и религиозного (снова напомню резкую сентенцию Элиота, ревностного, кстати, католика: поэт не вправе себя ограничивать). А личный контакт с божественным регламентировать догмой невозможно. Если совсем упрощать, то можно сформулировать это так: «религиозное» — не значит «однозначное». Один из канонических текстов того же Элиота — Ash Wednesday — открыто обращается к духовному опыту «я», но при этом воплощает максимально противоречивое, амбивалентное переживание бессилия божественного слова. Для религиозного искусства это скорее норма, чем что-то из ряда вон выходящее.

Что касается художественных высказываний, открыто критикующих Церковь, то такие произведения тоже всегда были скорее частью религиозного искусства, начиная со святого Августина. Именно поэтому яростный антиклерикализм Джойса не меняет того факта, что его искусство насквозь католическое. Так и сатира на католическую церковь в фильмах Бунюэля и Пазолини также указывает только на то, что профанация религиозного опыта воспринимается ими особенно остро. Дистанция по отношению к РПЦ в панк-молебне Pussy Riot нисколько не отменяет нравственного посыла и личного духовного переживания в этом перформансе. Он, собственно, критичен в куда меньшей степени; по крайней мере, антицерковная «Исповедь» Льва Толстого и крошечная, нереальная фигурка Христа на знаменитой картине Александра Иванова однозначно более радикальны — а ведь сегодня это и есть часть нашего «духовного наследия».

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.