Дар Сизифа: об одном мифе в современном искусстве

Что общего у Дмитрия Александровича Пригова и Андрея Кузькина, и какова роль художника в мире символической экономики?

Дмитрий Александрович Пригов. Плачущий глаз (Для бедной уборщицы). 1991. Инсталляция. Собрание Государственной Третьяковской галереи // Фото: Евгений Алексеев, Третьяковская галерея

Что общего у Дмитрия Александровича Пригова и Андрея Кузькина, и какова роль художника в мире символической экономики? Размышляет Сергей Гуленкин.

Сизиф по-прежнему катит в гору свой камень. Старые боги умерли, разрушились цивилизации и сменились идеологии. Что думает об этом Сизиф, бросивший вызов мироустройству и наказанный за дерзость? С хитрой ухмылкой он толкает вверх камень, любуется отблесками руды и хранит молчание. Его труд бесполезен и бесцелен, и сегодня трудно представить более совершенное искусство. В этом тексте пойдет речь о том, почему возвращается фигура Сизифа и почему современные художники (здесь я буду говорить о Дмитрии Александровиче Пригове и Андрее Кузькине, однако выбор героев мог быть значительно шире) всё чаще добровольно принимают на себя его роль, совершая определенные символические действия. Это может быть ритуальное повторение, раскрывающее пустотную сущность любого дискурса, или доведение себя до границ физических возможностей с целью преодолеть собственные ограничения или выразить солидарность с людьми, несущими на себе тяжесть труда и борьбы за выживание.

Существенное возвращается, учил Ницше, как нечто новое и несет истину о сегодняшнем дне. Миф скрывает противоречия, с которыми пытались примириться древние и которые достались нам по наследству: в этом смысле он всегда есть история о настоящем. Сизиф был первым из смертных, кто не пожелал умирать и заковал в цепи саму смерть, поставив под угрозу весь символический порядок. Обреченность на бесконечное повторение, закатывание на гору камня, который снова и снова скатывается вниз, — это не просто страшное наказание, но предупреждение о том, к чему может привести вытеснение смерти из общего символического обмена. Миф о Сизифе возвращается в современности как миф о времени симулякров Жана Бодрийяра, когда предупреждение и избегание смерти оборачивается непрерывным самоомертвлением, доживанием, послежитием. В отличие от архаических сообществ, где болезнь и смерть также были частью обмена и воспринимались как переход, как часть жизненного цикла, современное общество потребления, говорит Бодрийяр, уже не в силах переварить смерть — она изгоняется и заклинается, но тем самым проникает повсюду как навязчивый фантазм. Сегодня каждый стал Сизифом: потребляя и наслаждаясь, человек никогда не способен насытиться до конца, утолить свое желание, — он обречен, добравшись до вершины удовлетворения, снова видеть, как камень скатывается вниз. Он обречен жить отсроченными обещаниями, каждое из которых оказывается не менее призрачным, чем предыдущее, и даже воля к немедленной вечности, радикальная трансгрессия, предстает лишь иллюзией конца, оборотной стороной отчуждения. Как же именно возвращается Сизиф в ситуации современного искусства?

1.

Лестничная клетка московского дома. Старая деревянная скамейка с железными ножками, на скамейке расставлены стаканы, чашки и большой металлический таз с водой. Художник переливает воду из таза в стаканы и чашки, а затем обратно из стаканов и чашек в таз. Абсурдное действие повторяется снова и снова. Таково содержание перформанса Дмитрия Александровича Пригова «Сизиф», записанного на видео в 2005 году, за два года до смерти художника.

Д. А. Пригов. Сизиф. 2005. Фрагмент документации перформанса. Собрание ГЦСИ // Фото: ncca.ru

Время — вода. Многоликий, разносторонний, неземной («это что-то неземное» — «пустотное» восклицание, которое членами концептуалистского круга практиковалось как прием отстранения, отказа от оценки произведения по степени «духовности») художник и поэт Д. А. Пригов превратил свою жизнь в проект. Автор более 36000 стихов, огромного количества рисунков, объектов, инсталляций и перформансов, Пригов измерял творчество не моментами озарений и открытий, а производственными единицами времени. Исполняя некий ритуал, каждый день в определенный час садясь за письменный стол с ручкой или карандашом, Пригов создавал новые и новые работы — словно издеваясь над романтизированным культом вдохновения, предполагающего долгое высиживание произведений. Для Пригова было важно оставаться современным художником, что значило постоянно рефлексировать над меняющимся временем. Искусство, которое теряло свою актуальность и начинало повторяться, Пригов несколько снисходительно называл художественным промыслом.

Важно различать гнетущий самоповтор художественного промысла и ритуальную, дисциплинирующую повторяемость действий — сознательное «убиение времени жизни», как называл Пригов свой метод работы. Страдает ли Сизиф Пригова, обреченный бесконечно растрачивать силы — лить воду из одной пустотной формы в другую? Или, напротив, как в знаменитом эссе Альбера Камю, его «следует представлять себе счастливым»?

Подсказкой, в каком направлении искать ответ, служат тексты Марка Липовецкого и Драгана Куюнжича, где исследователи сравнивают творческие методы Пригова с философией растраты Жоржа Батая. Опираясь на анализ обмена дарами в архаическом обществе антрополога Марселя Мосса, Батай создал свой универсальный вариант символической экономики, в основе которой лежит категория растраты, потлач — церемония демонстративного обмена дарами у североамериканских индейцев, сопровождавшаяся уничтожением материальных ценностей. По мысли Батая, единственным способом избавиться от избытка энергии, который больше нельзя использовать для роста системы, является бесцельная растрата — по собственной воле или нет, со славой или катастрофическим образом.

Дмитрий Александрович Пригов // Фото: baskino.club

На понятии символического обмена нужно остановиться подробнее. Марсель Мосс в «Очерке о даре» описывает систему взаимного обмена дарами и негласные правила, которые ее регулируют. В символической экономике подарок выявляет индивидуальные качества человека, то есть его способность или неспособность к щедрости, которая в свою очередь становится фактором, имеющим определенную «внутреннюю ценность». В то же время бескорыстный поступок или жертва вынуждает общество к символическому возмещению. Существенно и то, что обмена нельзя избежать — тот, кто не включается в символическую экономику добровольно, рано или поздно должен будет понести потери в результате борьбы или войны.

Отталкиваясь от идей Мосса, Батай объявляет основной проблемой человеческого существования преодоление бесконечного излишка — слишком щедрого подарка, который сваливается на человека при рождении и на который он оказывается неспособен ответить. По Батаю, таким даром является энергия Солнца, которое безвозмездно распространяет свои богатства, но ничего не получает взамен. Творчество Пригова, наличие механизма растраты в котором самоочевидно, оказывается близко батаевской модели, однако Марк Липовецкий указывает на важное расхождение. Согласно философии Батая, то, что растрачено, становится сакральным. Именно в процессе уничтожения чего-то ценного преодолевается отчуждение человека от мира, что позволяет ощутить интимную близость с миропорядком, божеством и т.п. По мнению Липовецкого, Пригов преследовал куда более радикальную задачу, а именно разрушение связи между искусством и сакральным, методически создавая произведения, дискредитирующие разнообразные ареалы сакрального (власть или смерть, любовь или свобода: так дискурс власти, к примеру, доводится до абсурда путем гиперсакрализации и тавтологии в стихах о Милицанере и Пушкине).

Д. А. Пригов. Из серии «Букеты». 2000-е. Композиции из шариковых ручек и бумаги. Бумага, металл, пластик. Собрание семьи художника // Фото: Ольга Данилкина

Таким образом, Пригов находит уникальный метод растраты самого сакрального. Однако не является ли эта радикальная растрата новой формой производства сакрального? В книге «Под подозрением» Борис Гройс указывает, что в подобных случаях мы имеем дело с особым «даром неразличимости», в частности, неразличимости сакрального и профанного, пророчества и графомании. От механизма растраты, помимо производства сакрального, неотделим еще один эффект, который Батай называет суверенностью: совершающий растрату субъект воплощает собой нарушение всех границ, он полный хозяин самого себя, фамильярный даже со смертью. Здесь важное уточнение к размышлениям Липовецкого сделал Драган Куюнжич, по мнению которого приговский проект как целое посвящен разрушению, деконструкции суверенности, под которой Куюнжич подразумевает, прежде всего, логоцентризм русского языка и культуры.

Не оказывается ли, однако, приговская деконструкция суверенности и критика авторитарности вписанной в общий цикл символической экономики? Любая критика знака делает его еще более аттрактивным, и не случайно в интерпретации некоторых исследователей проект Пригова в свою очередь сакрализуется как достижение Русской (или Мировой) Поэзии, которую он, казалось бы, должен был деконструировать. Сам Пригов хорошо понимал систему символической экономики и опасности, которые она таит. Именно с этим связано то внимание, которое он уделял рефлексии над настоящим моментом. Чтобы деконструкция не обернулась претензией на суверенность, на конечную истину (на нечто свершенное, а значит, мертвое — то есть изъятое из обмена), знаки всегда должны быть новыми, а подлинная критика, таким образом, должна быть перманентной (в том смысле, в каком говорят о перманентной революции). Не случайно один из рисунков Пригова (который можно было увидеть на ретроспективе художника в Государственной Третьяковской галерее в 2014 году) посвящен древнему символу пожирающего себя Уробороса, который репрезентирует вечность и бесконечность, циклическую природу жизни: чередование созидания и разрушения, жизни и смерти, постоянного перерождения и гибели. Это и есть символический обмен, в своей разрушительной стадии принимающий форму потлача.

Д. А. Пригов. Из серии «Стихограммы». 1985. Paris: Издание журнала «А — Я» // Фото: vavilon.ru

Виртуозный мифологизатор Дмитрий Александрович Пригов сделал подарок, который культура не может полностью отдарить: Пригов остается неканоническим классиком. Можно увидеть в этом бескорыстную трату: отбракованные тексты превращаются в букеты цветов, а огромный глаз фантомных инсталляций Пригова, подарок вечности, достается не культурным архивам, а бедной уборщице. Каково значение этого потустороннего Ока? Взгляд ли это самого Бога? Демиурга? Может быть, так смотрит Власть — Большой Другой? Что кроется за этим даром — смерть, ужас или просветление? Или, может быть, за ним кроется само Ничто? Мы теряемся в наших подозрениях и в нашей вере, а ответ знает лишь сама уборщица, и не случайно именно к ней, «нищей духом», сходит сакральное (фраза «блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» — яркий пример символической экономики растраты, где условием обретения Царствия Божия становится отказ даже от накопления духовного). Но, как мы знаем, и самой уборщицы нет — она лишь призрак, фантомный персонаж сознания Пригова.

Счастлив Сизиф Пригова или страдает? По сути, ответ на этот вопрос не так важен. В отличие от Камю, наделившего Сизифа новой мифологической плотью абсурдного героя, Пригова интересует иной вопрос. Кто рассказывает миф из глубин субмедиального пространства? В чем значение самого мифа как медиума? Пытаясь ответить на эти вопросы, мы теряемся в бесконечных догадках и подозрениях. Сизиф осознаёт себя героем мифа, и его камень, и приговорившие его боги, и все события его жизни, — всё исчезает в ослепительной пустоте дискурса.

2.

В 2008 году на молодежной биеннале «Стой! Кто идет?» Андрей Кузькин показал перформанс «По кругу», который привлек к художнику внимание арт-критиков и кураторов. На протяжении нескольких часов Кузькин ходил по кругу в наполненном жидким бетоном бассейне, привязав себя к закрепленному в центре колышку. Перформанс продолжался до тех пор, пока у художника оставались силы месить ногами застывающий бетон. По словам Кузькина, акция была жестом солидарности с людьми, которым приходится нести на себе тяжесть повседневного существования, невыносимо трудного в этой стране.

Андрей Кузькин. По кругу. 2008. Фотодокументация перформанса // Фото: open-gallery.ru

Сизиф и его рабский труд не исчезают по мановению волшебной палочки, даже если это волшебная палочка деконструкции. В отличие от Пригова, Кузькин принимает систему символической экономики всерьез, как реальность, и его жест говорит сам за себя: это попытка сделать ответный дар людям, на чьем рабском труде основано экономическое развитие и которым не приходится рассчитывать на достойный ответный дар от государства или общества. В этот перформанс художник инвестирует собственное тело, буквально доводя его до предела физических возможностей.

В том же 2008 году Кузькин показал перформанс «Пространственно-временной континуум» в Stella Art Foundation, где в течение 7 часов 43 минут, не отходя и не отрывая руки, художник проводил на стене карандашную линию. Этот опыт крайней концентрации и слияния с процессом не имел функциональной цели и концептуально также перекликается с «Сизифом» Пригова. Растрачивание энергии в перформансе, помимо прочего, заставляет вспомнить максиму о бесцельности искусства.

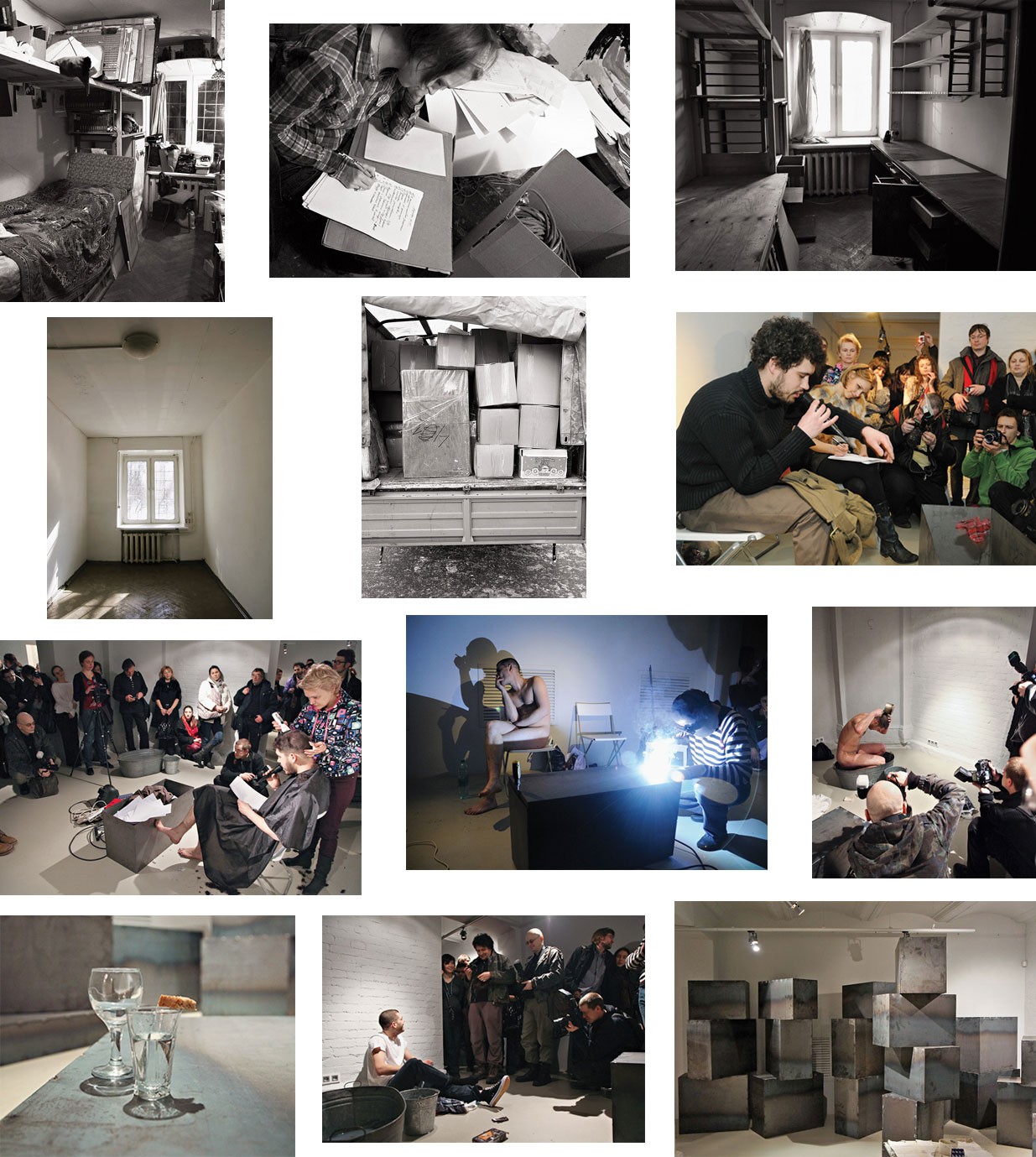

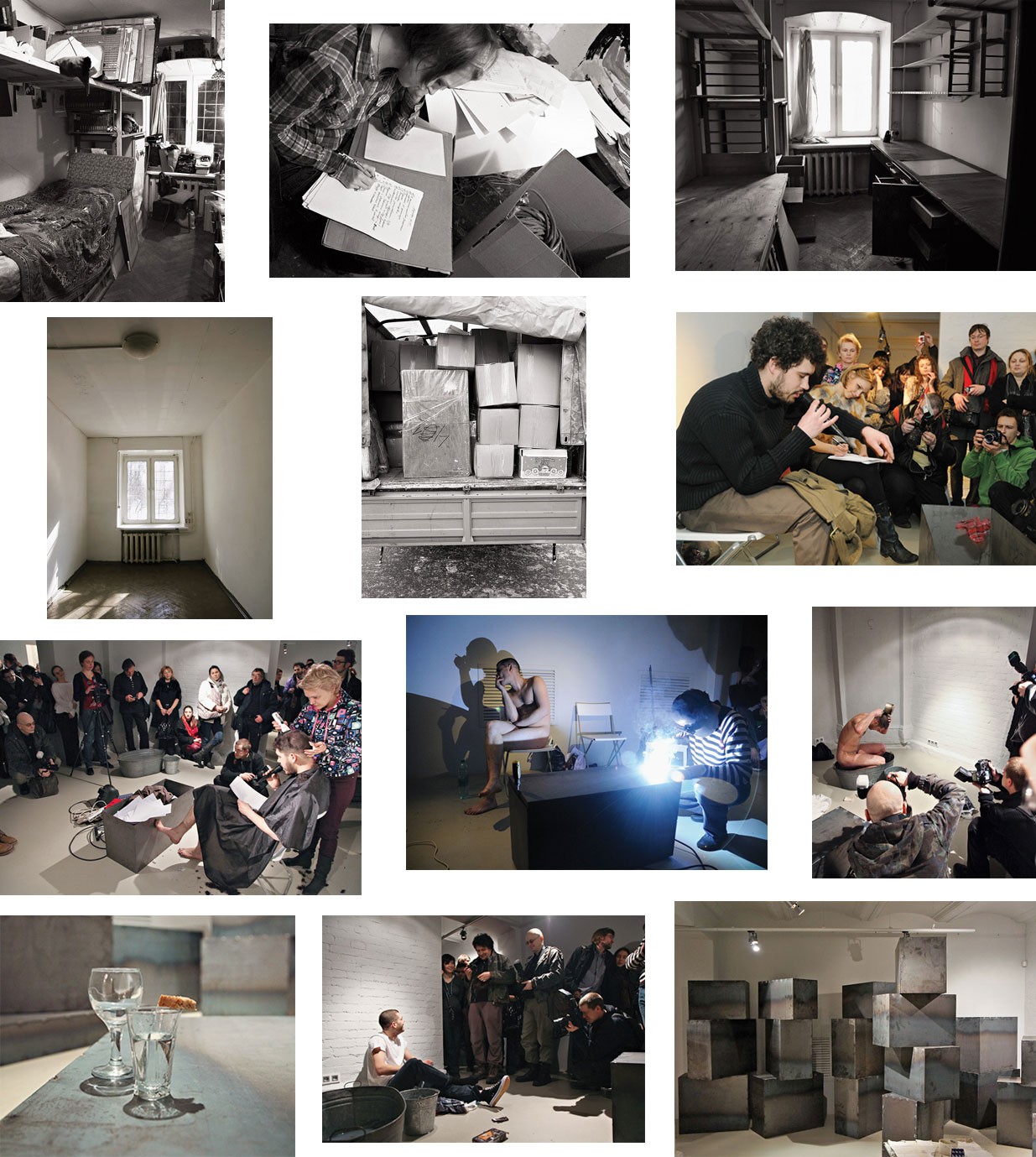

Андрей Кузькин. Все что есть, то — мое. 2010. Фрагменты документации перформанса

Однако наиболее красноречивый пример символического обмена можно обнаружить в перформансе «Всё что есть, то — мое» (был показан на открытии 6-й Берлинской биеннале). Накануне события ассистенты нанесли на тело художника — предварительно сбрив с него весь волосяной покров — латинские названия огромного числа болезней, угрожающих человеку. На открытии Кузькин, покрытый с ног до головы диагнозами различной тяжести, пролежал неподвижно четыре часа на белом подиуме в стеклянном саркофаге. Сам художник так комментирует этот перформанс: «Физически тут делать нечего — ну побрился, ну разделся. Это скорее психологически сложно. Я как будто эти болезни на себя принял. Потому что это только кажется, что слова “на себе не показывают” ничего не значат, но на самом деле это страшно. И для меня сделать это было — как перебороть страх смерти в себе. Потому как страх смерти — это единственное, что сдерживает человеческую свободу. А искусство, так или иначе, ищет свободу».

Жест Кузькина, ни больше ни меньше, отсылает к одному из величайших даров в истории символической экономики — жертве Христа, принявшего на себя грехи человечества (даже визуально лежащий в саркофаге художник напоминает известные изображения мертвого Христа, прежде всего, Андреа Мантеньи). Кроме того, Кузькин на практике осуществляет восходящий к античным философам тезис о том, что философия есть упражнение в смерти. Именно упражнение в смерти позволяет преодолеть частную точку зрения на вещи и обрести точку зрения общую, пережить метанойю (преображение, переосмысление), что и дает возможность сказать: «всё что есть — мое». В описанном Бодрийяром обществе потребления такое возвращение смерти в круг символического обмена является невозможным, скандальным жестом, который, однако, в пространстве выставочного зала оказывается двусмысленным: неподвижное тело художника в прозрачном саркофаге воспринимается зрителем как знак, инфицированный вирусом симулятивности.

Андрей Кузькин. Все впереди! 2011. Фотодокументация перформанса // Фото: open-gallery.ru

Наконец, без подробных описаний, упомяну еще перформанс Кузькина «Всё впереди!», где художник избавился от всего своего имущества, которое было сложено в металлические короба, торжественно заваренные с запретом вскрывать до 2040 года. Такой акт обнуления, символической смерти и воскресения в новую жизнь также является важной частью системы символического обмена, где акторами могут выступать не только люди, но и боги, духи или такие сущности как судьба. Совершаемый обмен должен быть именно абсолютным: тот, кто не готов отдать всё, никогда не сможет насытиться.

3.

Художник, занимающийся практиками себя, неизбежно сталкивается с вопросом об истине. Как заметил Александр Смулянский на одном из семинаров «Лакан-ликбеза», проблема заключается в том, что истина больше не является проектом: «С истиной больше не спят», — говорит Лакан. Возможно ли в наше время идти по пути, указанному дельфийским оракулом и Сократом и в недавнем прошлом реконструированному Мишелем Фуко и Пьером Адо: позаботиться о себе и узнать себя? Доступ к истине, по этой логике, требует изменения самого субъекта, т.е. заботы о себе, и начальный шаг — осознание своего собственного незнания. Современное искусство демонстрирует, что такая практика может иметь место, но в парадоксальной ситуации отсутствия какого-либо плана, представления о цели и о Благе: в такую апроприацию, необычное применение техник себя, современный художник заведомо включает отстранение и своего рода уклонение, клинамен, изменяющие контуры и конфигурации реальности.

То, что сегодня Сизиф оживает в искусстве, и прежде всего в искусстве перформативном, является ситуацией именно новой, то есть современной. Художники чувствуют симптомы времени и либо обнажают скрытые противоречия, в данном случае сцену, на которой разворачивается консервация жизни и невозможность обмена, либо осуществляют попытки преодолеть эксцессы потребления и отчуждение, найти способ вернуть необмениваемое. Так в сферу эстетического возвращаются практики себя, будь-то античные упражнения в смерти или буддийская концентрация и медитация над пустотой — в глобальном мире у них нет препятствий для встречи. Но возвращаются они иначе, как бы заключенные в кавычки, подвешивая принадлежность к той или иной культурной и метафизической традиции, — и не удивительно, что эта интуиция сближает современное искусство с критической теорией: как сказал бы Жак Деррида, это мессианство без мессианства. Это слабый зов чего-то непредставимого, который можно и не слышать, о котором легко забыть. В этом зове различимы лишь отголоски неясного обязательства, но нет сценария исполнения. Странным образом и в этой установке сквозит что-то мифологическое, если вспомнить близкий по смыслу наказ в известной сказке: «пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Сизифу нужна сцена современного искусства, чтобы в ситуации героя древности мы узнали самих себя.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.