Реконструировать логику архитектуры

28 апреля в пространстве Фонда современного искусства «Дон» в Ростове-на-Дону при поддержке Газпромбанк Private Banking открылся новый проект Сергея Сапожникова The Drama Machine. Куратором выступила Ирене Кальдерони, арт-критик и куратор Фонда современного искусства Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Турин, Италия). К выставке вышел каталог, изданный Marsilio Editore (Венеция, Италия), в который вошли тексты историков архитектуры и критиков Артура Токарева и Оуэна Хатерли, посвященные Драматическому театру им. М. Горького — архитектурному памятнику русского конструктивизма, спроектированному Владимиром Щуко и Владимиром Гельфрейхом в 1930 году. Здание этого театра стало отправной точкой нового проекта Сапожникова.

На открытии выставки прошла дискуссия, в рамках которой художник Сергей Сапожников и историки архитектуры Николай Васильев и Артур Токарев поговорили об отношениях современного искусства и архитектуры, проблемах наследия модернизма и тех возможностях, которые рождаются в работе на стыке двух областей, не обойдя вниманием особые методы работы Сергея над проектом. Модератором выступила архитектор, режиссер и директор Института «База» Светлана Баскова. Публикуем полный текст дискуссии.

Подробнее об участниках:

Сергей Сапожников — художник, выпускник Института проблем современного искусства (Москва), Факультета психологии Ростовского государственного университета (Ростов-на-Дону), участник множества выставок в России и за рубежом. Живет и работает в Ростове-на-Дону и Москве.

Николай Васильев — историк архитектуры, кандидат искусствоведения, фотограф, специалист по охране архитектурного наследия, генеральный секретарь Российского отделения DOCOMOMO — международной организации по изучению и сохранению архитектуры модернизма.

Артур Токарев — историк архитектуры, преподаватель, автор книги «Архитектура Ростова-на-Дону первых пятилеток 1920–1930».

Светлана Баскова — директор Института «База», режиссер, архитектор.

Светлана Баскова: Современные художники работают с такой категорией, как время. Это самое очевидное, о чем мы можем говорить, когда пытаемся понять, почему современное искусство для нас так важно. В данном случае Сергей предлагает определенную трактовку ситуации вокруг Драматического театра им. М. Горького в Ростове-на-Дону, городе, в котором он родился.

Сергей Сапожников: Дело в том, что я в большинстве случаев работаю с темой Ростова-на-Дону. Для меня это важная составляющая творческого метода. Поэтому проект, посвященный Театру им. М. Горького, возник не на пустом месте, а весьма последовательно. С театром очень много связано и у всех по-разному: какие-то личные переживания, особенности, исторические события, — я думаю, каждый из присутствующих хотя бы раз в нем был. Если не был, то теперь есть повод побывать. Мой проект рассказывает не столько напрямую о самом театре как архитектурной постройке, сколько о логике, благодаря которой произошло в свое время историческое объединение Ростова-на-Дону. Это важное социальное событие, благодаря которому театру и его созданию было уделено большое внимание.

Я не буду сейчас рассказывать про архитектуру и перепрыгну сразу в сторону того, почему я этим занялся. Созерцая все трансформации, реконструкции этого театра, памятника архитектуры, я прежде всего всегда пытался как коренной житель Ростова-на-Дону осмыслить формообразование, то есть те идеи, которые были внутри людей, которые проектировали его, создавали и задумывались о том, как он должен выглядеть. Выставка скорее посвящена этому. Для меня было важно создать ситуацию, в которой я выступаю в качестве режиссера, — как театрал, а не архитектор. С другой же стороны, я представлял себя как юный студент какого-нибудь архитектурного университета, который пытается научиться моделировать. В этой связи появляется интересная история, в которой важен метод, который постепенно начинает развиваться.

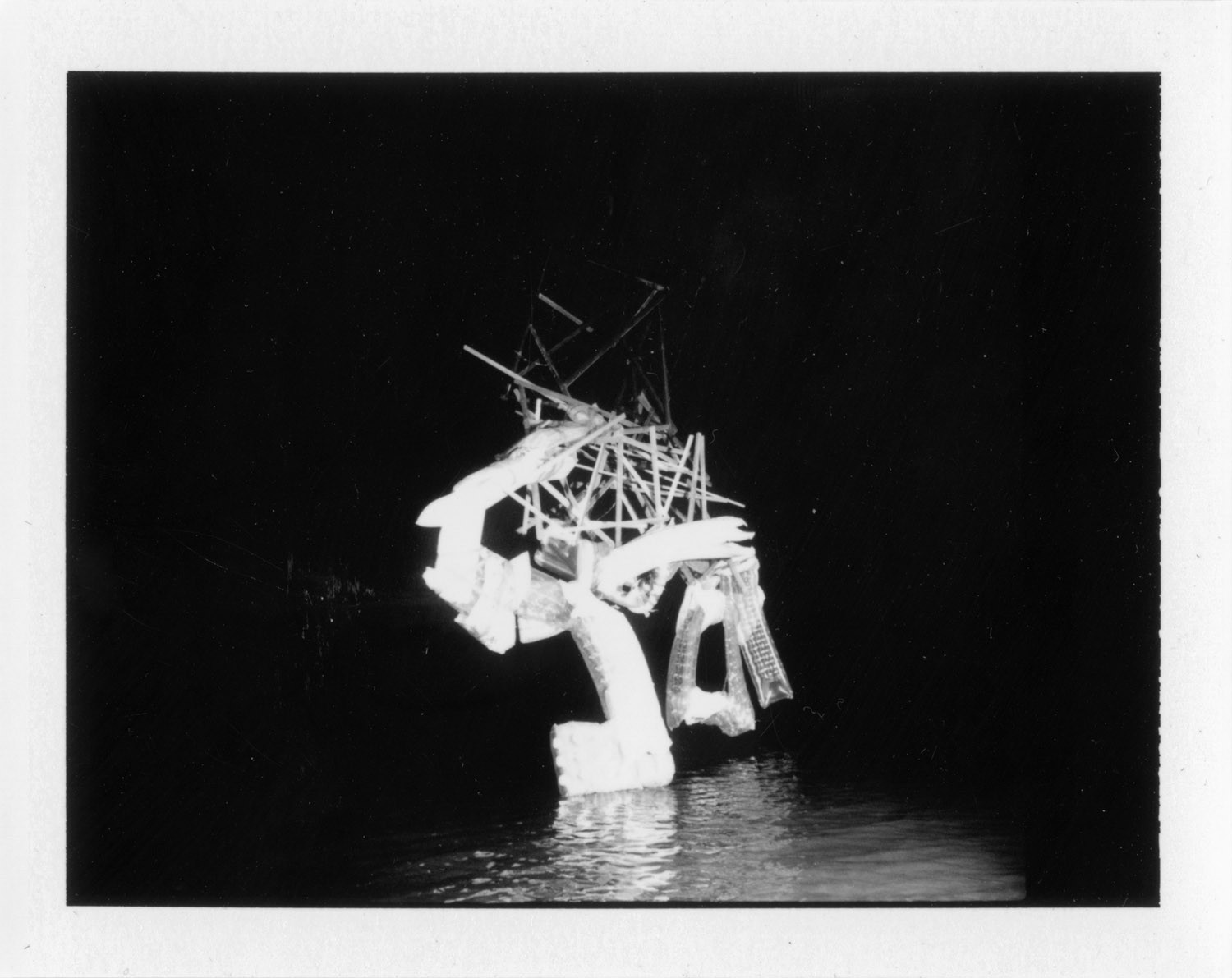

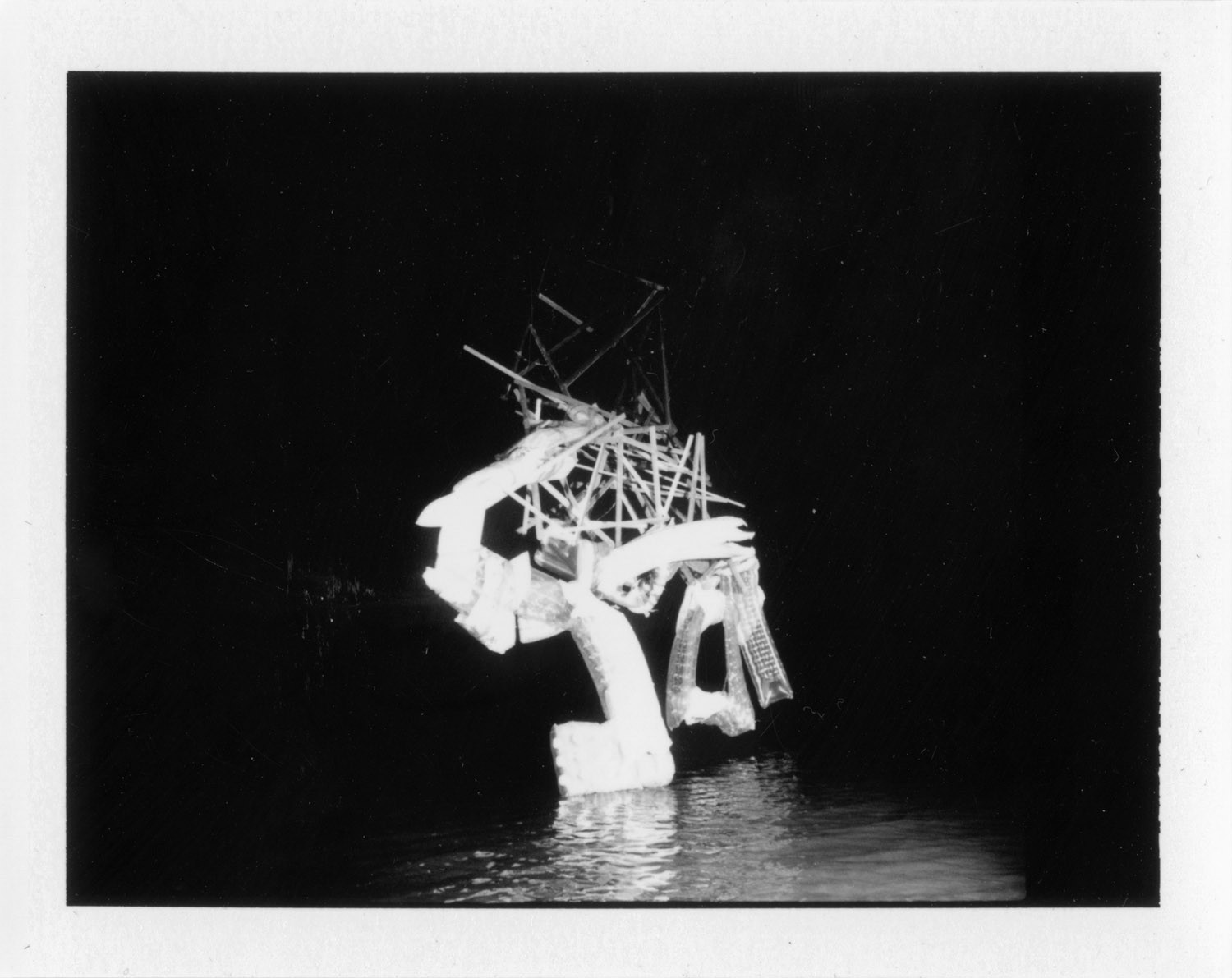

Как вы заметили, на выставке присутствуют три разных блока. Один посвящен — условно — документальной фотографии театра, второй — исследованию уже «моего» театра, в котором взята за основу кабина трактора, поскольку в народе существует мнение, что театр похож на трактор. И вокруг него — моего театра — развивается история, которая связана и с людьми, и со временами года, и со временем в целом. Фактор времени и фактор проживания этой истории для меня является одной из центральных вещей в этом проекте. Затем, когда вы поднимаетесь на антресоль, вы видите отдельную историю — это третья часть, она вам может показаться немного оторванной от того, что вы видели ниже, но на самом деле она максимально связана и рассказывает о возможной декорации, где мог бы развиваться какой-то современный авангардный театр.

СБ: Сергей, мы с тобой говорили, что в главной экспозиции на большой стене нет самого театра, что сам театр — это точка отсчета, а здесь твой мир художника, который ты конструируешь, твоя собственная фантазия. Расскажи подробнее, почему у тебя нет изображения здания театра на этой большой стене, как ты создаешь свой мир, что для тебя это значит?

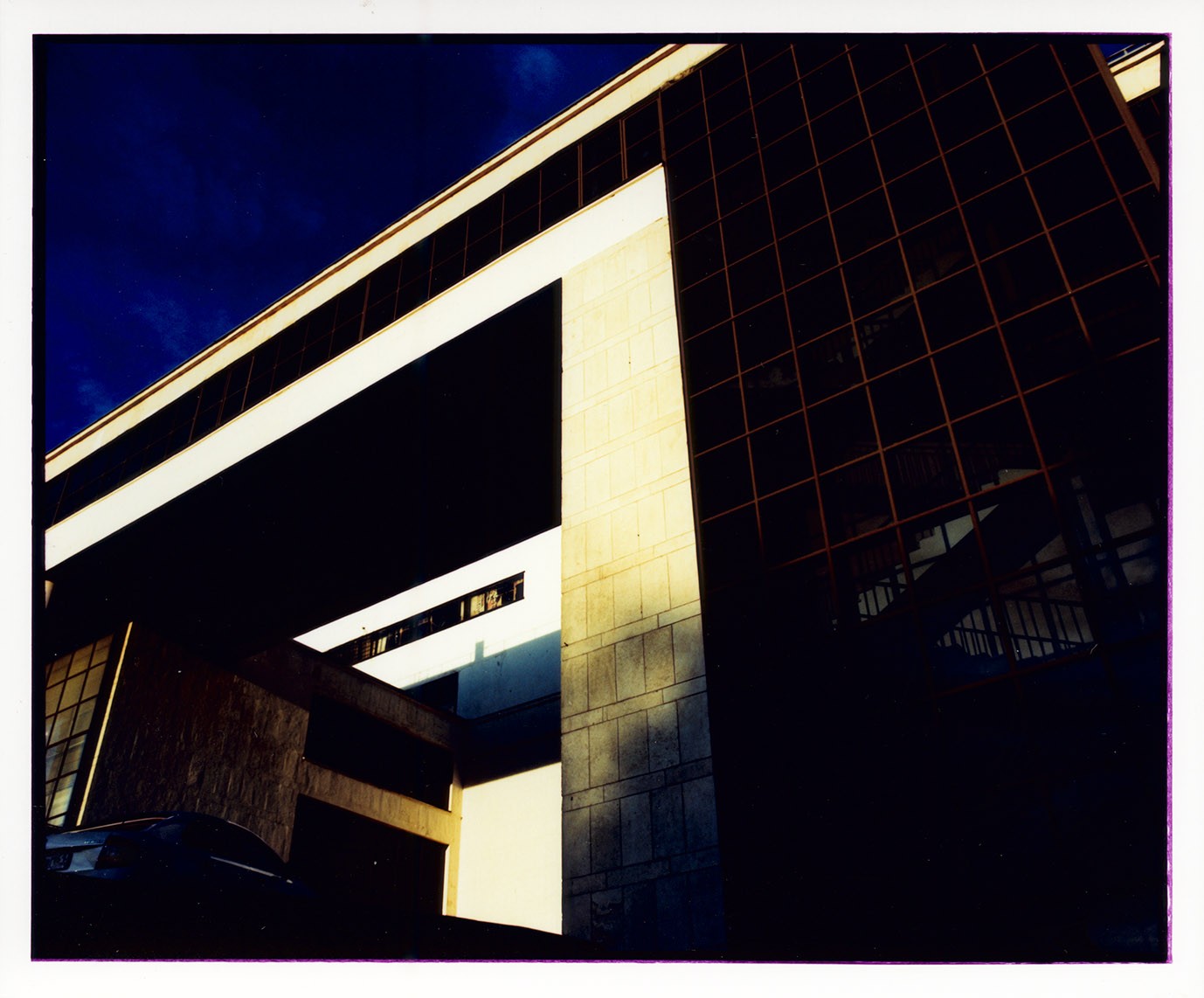

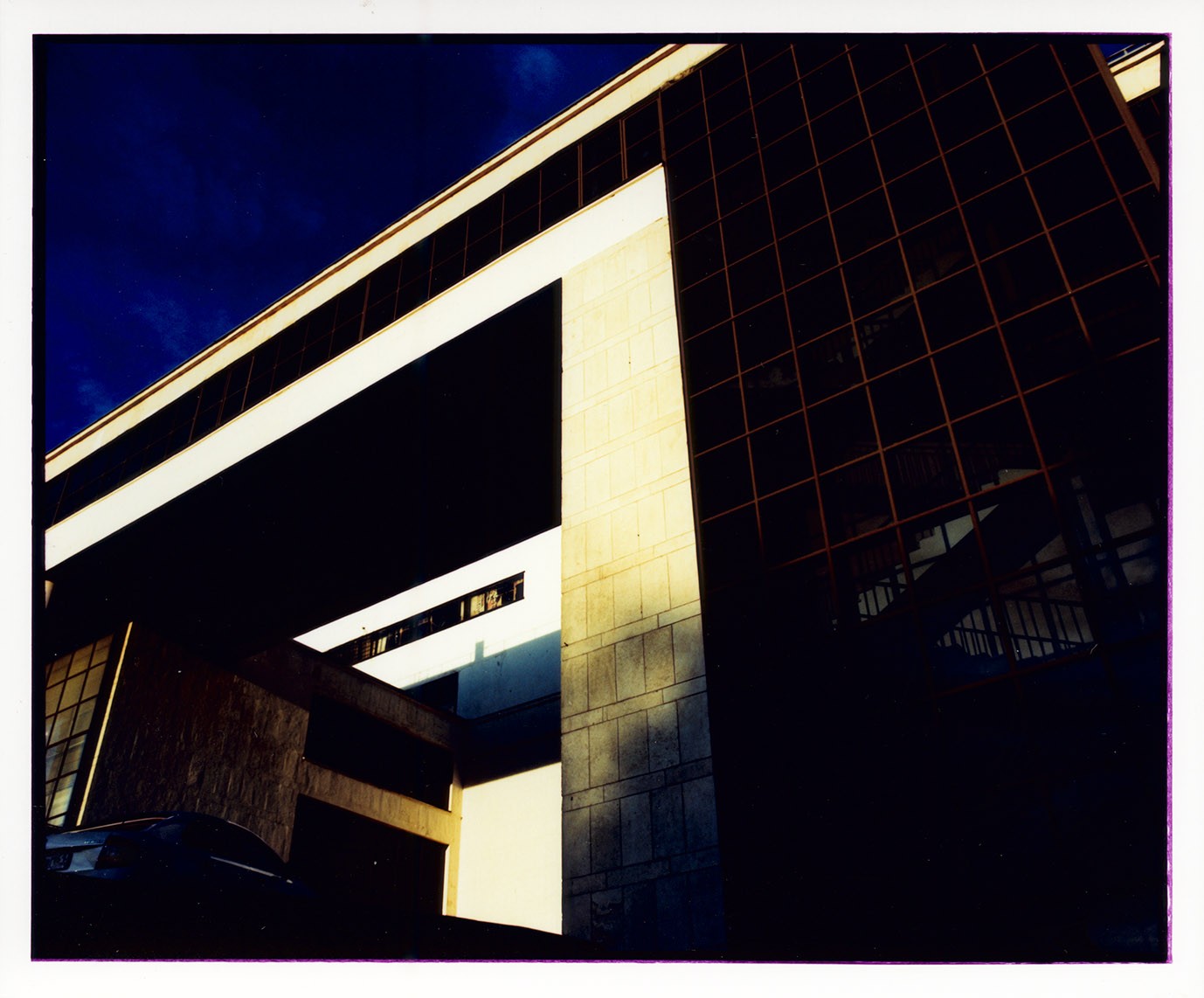

СС: Театра достаточно мало на выставке по одной простой причине: я не уверен в том, что тот вид, в котором он находится сейчас, имеет отношение к его первоначальным ценностям, форме и пластике. Поэтому для меня было очень важно попытаться найти ключевые детали, первозданные формы и выделить их в тех четырех больших фотографиях, которые представлены перед вами, попытаться поговорить о них. Мне показалось, что это единственное, что я могу сказать о театре в его первородном виде. О других его составляющих мне говорить сложно.

Но поскольку я художник и обладаю фантазией, то я придумал несуществующий мир ради фотографий, ради продолжения этой истории. Я смоделировал площадку под открытым небом, которая также находилась, как и этот театр когда-то, в поле. Я, мой ассистент Сурен и модели — Александр, Валерия и Альберт ездили туда в качестве своего рода работы. Мы строили, трансформировали, выжидали время суток. Для нас эта работа явилась очень важным событием для того, чтобы создать какое-то пространстово. Мои фотографии сняты именно ради фотографии, потому что тот аутентичный мир создать мы не можем, но искусство и существует для того, чтобы что-то выдумывать. В моем случае фотография выступает как очевидный мифический образ. Во всех снимках на выставке всегда очевидно, что все снятое сделано специально и вне этих снимков не существовало, разве что только в период временных трансформаций, которые имели место для того, чтобы мы могли увидеть, как конструкция стареет, разваливается, хорошо ли продумана изначально или, может, ее надо доработать. То есть, показана обратная сторона идеи, того, как долго она вообще может быть интересна.

СБ: Зная твои прошлые работы, которые связаны с детскими площадками, можно поймать себя на ощущении, что ты, как ребенок, собираешь некий конструктор и совершенно свободен в этом. Здесь, мне кажется, кроется коренное различие архитектуры и искусства: художник может создать свой фантастический мир где угодно, а архитектор все-таки связан с бетоном, конструкциями и так далее.

СС: Абсолютно верно, поэтому это и есть художественная выставка. Это предложение думать и дискутировать. Для архитекторов, для художников и вообще для людей, которые присутствуют здесь, это, прежде всего, вопрос: в какой действительности вы бы хотели находиться? То, что этот процесс связан с детством и детскими переживаниями, конечно же верно. Но здесь есть очевидный отсыл к архитектуре, потому что я использую определенные элементы и знания, связанные с архитектурой, в работе как элементы эстетики и дизайна. Эти изображения все-таки являются материалом, осознанно связанным с историей конструктивизма, это осознанный выбор, а детская игра присутствует в качестве моделирования ситуации. Но тут нам надо вспомнить и поговорить о театральных практиках, которые вводились, например, Мейерхольдом. Одна из его основных идей была в том, что когда-нибудь будет создано пространство, в котором простые люди, рабочие смогут сами играть в театре, сами создавать для себя спектакли. Я попытался эту идею реализовать.

Как писал сам Мейерхольд, «Великодушный рогоносец» должен был «дать основания новой технике игры в новой сценической обстановке, порывавшей с кулисным и портальным обрамлением места игры», и превратить спектакль «из зрелища, разыгрываемого специалистами, в свободную игру трудящихся во время их отдыха» (Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 2. М.: Искусство, 1968 г.. С. 47; подробное описание самодеятельного театра того времени можно найти у Линн Мэлли – Mally, Linn. Revolutionary Acts: Amateur Theatre and the Soviet State, 1917–38. Cornell, 2000). Подробнее об этом как раз говорит Оуэн Хатерли в статье в выпущенном каталоге.

СБ: Мы как раз говорили с тобой о взаимосвязи искусства, театра и перформанса, об отношении Мейерхольда к театру, об экспериментальном театре и о том, что все это — расширение, которое нам нужно сегодня. Почему, на твой взгляд, это важно?

СС: Я в этом вижу очень много интересного. Во-первых, если бы разговор не касался таких разных тем, то вряд ли мы бы здесь все собрались. В этом проекте, особенно в книге, я осуществил попытку сделать одну из наиболее важных для меня вещей: связать историю, о которой пишет Артур и Оуэн, и современное искусство — точка зрения Ирене, с моими снимками. Все это — исследование корней возникновения идеи. Это цитирование материала в какой-то степени, и в какой-то степени — его новая жизнь. Потому что весь авангард, как ни прискорбно, практически сохранился только на фотографиях, на каких-то носителях. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что мы можем увидеть какие-то важные эскизы или работы того же Татлина, например, — восстановленные по фотографиям. И вообще фотография как самый низший эшелон носителя в то время сейчас явилась самым главным носителем, потому что она нам рассказывает, как это было. Потому что произошли какие-то социальные разрывы, изменения, появились политические новые курсы. За счет этого наследие не сохранилось в первоначальном состоянии. Судьба того же Мейерхольда очень трагична. И только какие-то носители смогли нам передать то, что он сделал. Этот проект — скорее попытка найти новую информацию, новые возможности в диалоге искусства с чем-то еще. Поиск того, как оно может развиваться, трансформироваться и предлагать более широкой аудитории взаимодействовать с этим наследием. Это главная задача сейчас современного искусства: не быть аутентичным и не быть запертым в каких-то рамках. Это попытка выйти в какое-то большое пространство.

СБ: И в тоже время стать понятным людям. Ведь современное искусство часто бывает не понятно людям.

СС: Для этого и существуют сегодня архитекторы с нами, которые смогут рассказать про обратную сторону того, о чем я думал, когда создавал этот проект.

Николай Васильев: Я занимаюсь проблемой охраны наследия именно архитектуры авангарда, модернизма — к сожалению, тех вещей, которые далеко не все воспринимают сейчас в нашей стране как существенный вклад в нашу и мировую культуру. И это несмотря на то, что в некоторых городах, как в Ростове-на-Дону, эти здания на всех открытках, являются символами города. На самом деле, это очень важный вклад. Я очень благодарен Сергею за этот очень мощный порыв предложить подумать об этой проблеме не отвлеченно, а именно через призму, линзу конкретного объекта, конкретного памятника. Памятник, слава Богу, находится в реестре, хотя, может быть, ему это не так помогает, как хотелось бы.

Я выделил для себя несколько важных аспектов. Первый момент — это то, что архитектура конструктивизма появилась сильно позже, чем эта художественная мысль как таковая. Она опережала реальное устройство на несколько лет. Первым конструктивистом стал Татлин, который объявил, что он конструктивист, в 1918 году, только-только случилась революция. Как раз те вещи, которые делал Татлин, его ученик Родченко, а потом и другие художники: Лисицкий, Стенберги, — это все были очень художественные вещи, никак не связанные с реальной конструкцией. Да, они рисовали с большим упоением фермы, решетчатые конструкции, делали модели и макеты, опять же существующие сейчас в виде набросков и фотографий. Но это абсолютно не работало. Это были вещи настолько художественные, что, например, на эскизах знаменитой «Башни III Интернационала» даже не сходятся проекции плана и фасада. И тех, кто потом воплощал эту модель, в том числе ту, что стоит в Третьяковской галерее, они, думаю, потратили безумное количество нервов, пытаясь свести все вместе. Но при этом это был настолько мощный художественный бросок в будущее, что прозаические вопросы отступили на второй план. На этом художественная культура в страшную разруху военного коммунизма продержалась. И когда уже при НЭПе появилась возможность строить, у них уже был запас идей. И эта ситуация была действительно всеобъемлющей.

В архитектуру конструктивизм пришел поздно. В 1918 группа Татлин-Родченко, в 1922 году некая группа ленинградских поэтов, называя себя конструктивистами, говорили вообще про социальные задачи литературы. И только в 1924 году вдруг конструктивизм оказывается и архитектурным. Опять же у конструктивистов не было построек в этом стиле, стиля еще не было. В этом плане эпоху уже завершает здание театра, это момент, когда пошел поворот стилистический.

Сергей в своем проекте реконструирует не здание, не метод архитектора, понятый буквально (эскиз, концепция, рабочее проектирование), он реконструирует некие пластические идеи. Здесь он предлагает замечательный взгляд. Мне чрезвычайно понравилась развеска на большой стене, которая занимает, если стоишь в центре зала, все твое поле зрения, поле восприятия. И ты сначала выхватываешь, как в стробоскопе, — это очень театральный эффект — отдельные фрагменты: светлые, темные, днем, ночью, при снеге. И только через какое-то количество этих кадров — они принципиально хаотичны и непоследовательны — ты уже получаешь какую-то общую картинку. И что мне кажется любопытным в этой истории — что здесь показывается документация недокументируемого. Принцип стробоскопа подразумевает, что в темноте что-то происходит, просто мы этого не видим за счет перепадов яркости и темноты. Здесь же на самом деле ничего нет: это отдельные кадры, собранные в коллаж. И мы как зрители вольны поэтому реконструировать для себя свою историю. Здесь нет никакой навязанной или задуманной последовательности восприятия. И ты в какое-то время вдруг обнаруживаешь ботинок с ногой и думаешь: о, люди! Что же это такое, как это связано с конструкцией? А потом в углу обнаруживаешь еще какую-то историю.

Это мне кажется тоже принципиально важным моментом. Для себя я это определяю как попытку задокументировать одновременно и манифестацию какого-то метафизического театра, и театра как институции и театра как здания, объекта. Он манифестируется постепенно. Вырастает скелет, какие-то потроха, нарастает мясом, кожей, костюмом, — вот такими кусочками, фрагментами. Поэтому мы видим разные ракурсы, разные виды одного и того же. И только одна центральная картинка нам показывает общий вид этой площадки, с края снятый. А если мы поднимемся на антресоль, то увидим рафинированную версию: другая конструкция, в другой ситуации, но история повторена. Там уже нет такого количества кадров, такого избытка, который давит почти на все органы чувств, а есть четко рафинированный момент: люди собирают, оно стоит, кажется, такой масштаб, а на самом деле масштаб другой. Этого достаточно. У нас оказывается некий пространственный этюд, подобный театральной сценографии.

Многие архитекторы, в диапазоне от Александра Веснина до Георгия Гольца, очень много работали в театре и делали вещи в те годы, когда строить было невозможно. С архитектурной колокольни они нам могут показаться сделанными вполсилы, но в контексте театральной графики и сценографии — это очень мощные работы. То же самое у Сергея: нам кажется, на первый взгляд, мы пришли на выставку про здание драмтеатра имени Горького, а те четыре фотографии, где он в кадре, вообще в углу висят! Но мне кажется, это правомерно, потому что задача другая. И я очень впечатлен тем, что такая задача была поставлена и решена. Я работал с современными художниками, которые тоже пытались в своих работах оттолкнуться от какого-то объекта архитектуры. Но в такой массе очень хорошего визуального материала — в первый раз.

Центральная стена экспозиции в пространстве Фонда «Дон» (Ростов-на-Дону)

СБ: Я хотела бы вернуться к медиуму фотографии. Насколько я знаю, Сергей, ты три года готовил эту выставку, а последние четыре месяца провел очень много времени в лаборатории. Расскажи про технологии, которые ты используешь.

СС: Все снято на пленку. И, следовательно, каждая съемка, особенно с ребятами-моделями, которая снималась ночью, — это был большой риск. На риске строилось в принципе многое. И как правильно заметил сейчас Николай, это и была попытка найти что-то очень сложное и что-то очень секундное в какой-то степени. С другой стороны, была спланирована некая программа того, что надо было все-таки сделать. Конечно же, было использовано огромное количество света. По сути подход был относительно театральный и, можно сказать, киношный в какой-то степени — в смысле носителя это что-то между театром и кино, я имею ввиду выбор фотографии как формы рассказа. В моей истории мы видим только отдельные фрагменты, которые являются самодостаточными и очень важными для общего проекта. Для меня было невероятно интересно решать эти технические задачи для того, чтобы сделать разный материал с одним и тем же пространством. Я обратился к снегу, дню, ночи, людям для масштаба, конструкциям, возможным ракурсам с точкой зрения, которая отчасти отсылает к Родченко. Так же для меня важно еще то, что там присутствуют три классических носителя: черно-белая фотография, снятая на негатив и напечатанная на барите; затем цветная фотография, напечатанная классическим образом на бумаге; и напоследок — для того, чтобы подтвердить немонтажность и действительность этих событий, — вы видите два стола с полароидами. Полароиды — это тесты, как принято считать, снимающиеся на средний формат перед работой на пленку. Но в моем случае это и работа с масштабом и, конечно же, факт реальности.

Когда человек сегодня начинает интересоваться фотографией, у него есть два пути. Первый — купить цифровую камеру, изучать фотошоп. Второй — начать работать с пленкой. Дело в том, что сейчас второй путь достаточно популярен, но практически никто не идет дальше, чем просто отсканировать слайды. И эта выставка принципиально интересна тем, что эти фотографии абсолютно аналоговые. Следовательно, здесь показаны на сто процентов труд с пленкой, возможности пленки и аналогового отношения к фотографии. Если рассказывать про процесс, то сначала эти пленки проявляются, печатаются контакты. После этого делаются превью — фотографии 20*30, из которых становится понятно, что вообще у нас есть. Затем я выбираю размер, в котором должна существовать эта работа, и приступаю к ее печати. Происходит огромная работа с корректировкой тона, цвета, плотности, тенями, объемом, и вообще колоритом. Как вы понимаете, это огромное количество времени в черной комнате, затем проявка, брак и наконец уже готовая работа. Это занимает много времени.

СБ: Фотографии большого размера еще сложнее печатать…

СС: Конечно. Сложность состоит в том, что надо в абсолютной темноте прикрепить огромный лист без единого залома к стене. Затем спроецировать изображение на бумагу, высчитать время, сделать маскирование, после чего выключить все, скрутить это в рулон, пойти проявить в машине. Здесь есть слишком много «но» и моментов, в которых все может сломаться, испортиться, не получиться.

СБ: То есть, бесконечный риск.

СС: Конечно.

СБ: Напряжение бесконечное.

СС: Нет, это удовольствие от происходящего, стоит отменить, что это нужно искренне любить.

СБ: Без сомнения. Я знаю, что ты любишь классическую музейную развеску — когда есть определенное расстояние, определенная высота, определенные рамы, очень важно, какую раму ты выбираешь, оставляешь ты паспарту или нет. Расскажи об этом подробнее.

СС: Есть обширная база знаний, связанных именно с оформлением. Там, где на фотографиях присутствует паспарту, это говорит о том, что фотография ни на что не накатана и ни на чем не существует, видно, что барит идет волнами, он никогда не может быть идеально ровным. Барит — это хлопчатая бумага с содержанием серебра, на которой печатается черно-белая фотография. Ее можно сушить и пытаться сделать идеально ровной, но она в любом случае реагирует на климат, влагу, обстоятельства, температуру, — и всегда скручивается. Поэтому она аккуратно закреплена за счет этого паспарту, и живет своей жизнью. Но в этом и есть ценность, потому что на ней наиболее интересное зерно, интересная плотность и максимальные возможности градации черного, которые не присущи уже, например, пластику и другой бумаге. То есть, это такие нюансы, которые интересны только профессионалам.

СБ: Почему? Я, например, как зритель могла бы вернуться и открыть для себя эти нюансы черного после того, как ты об этом рассказал.

СС: Да, это и говорит о моей художественной идее, что я как художник отношусь к этому. Потому что для меня очень важно, какой черный, с какой плотностью, как это сделано. Сам процесс создания за счет аналога и позволяет называть меня художником, а не фотографом. Тут еще важным стоит отметить работу печатника, с которым все делается вместе. В этой выставки их было двое: Алексей Бутурлым работал со мной вместе над цветом, а Андрей Шагин — над черно-белой частью.

Возвращаясь к цветным фотографиям: они сняты на позитивную пленку (слайд) и проявлены как негативы. Такой процесс называется кросс. Происходит следующее: мне необходимо рассчитывать плотность моего кадра, то есть, соотношение черного и белого. Поскольку за счет кросс-процесса в негативе увеличивается контрастность, уничтожается какое-то количество деталей, то появляется мощная, плотная цветовая гамма, с которой впоследствии за счет фильтров внутри увеличителя мы начинаем работать и создаем определенную тональность, то есть определенное видение цвета, который мне нужен. Нужно тренировать зрение, различать все эти оттенки, и конечно практиковать свое видение цвета и плотности. Это очень близко живописи и по большому счету задачи колорита здесь те же.

СБ: То есть, самый благодарный зритель — тот, который все это различит, увидит.

СС: Не обязательно, вернее, это не так важно для зрителя, скорее интересно для человека с большим опытом в подобных экспериментах.

СБ: Это безумно интересно, потому что, мне кажется, мы тоже можем быть посвящены в тайны мастерства, и это даст нам возможность с большим знанием, а значит, и с дальнейшим развитием нашего визуального опыта оценить произведение. Поэтому важно об этом узнать.

НВ: Мне кажется здесь важным то, что в работе Сергея есть определенный набор эстетических предпочтений и соответствующих приемов, которые достаточно общи практически для всех искусств. Это может быть и в дизайне костюма, и в архитектуре, и в графике, и в фотографии, — в общем, во всех смежных областях. В работах Сергея достаточно умело установлена соответствующая эстетика. Здесь читаются, конечно, элементы игры и стилизации, это вполне допустимо, и мне больше нравится, когда мы понимаем, что это игра.

СС: Это игра, абсолютное использование этой эстетики как материала.

НВ: В том плане, что конкретно сейчас в современной архитектуре пытаются буквально изобразить конструктивизм, и получается то, что получается. Все методы хороши в свое время. Я попробую совсем на пальцах объяснить, что это за принципы.

В раннем модернизме были разные течения. Скажем, если бы мы Мельникова назвали конструктивистом, он бы обиделся. Он не входил в эту группировку, и конструктивисты его не любили. Конструктивисты были самой крупной группировкой, они больше всего показали, больше построили, писали статьи, выпускали журналы и прочее. Но, тем не менее, это не весь архитектурный спектр, хотя эстетика в чем-то была общая. Что для них было важно, для тех же функционалистов в Германии в «Баухаузе»: это асимметрия, атектоничность, конструктивность. Что это означает: они разделили понятия конструкции и тектоники. В классической архитектуре Древней Греции всегда была конструкция, которая показывала, что на чем лежит и как держится. Есть колонна, есть балка, на ней лежащая. В какой-то момент начали осваивать новые материалы — железобетон, стальные каркасы. Их начали массово использовать в постройках к 1900–1910-х годам, они были замаскированы фасадом с декором. Даже в Москве в ГУМе стеклянная конструкция Шухова, которая гораздо ценнее, на наш современный взгляд, чем фасад Померанцева — была вторична, потому что Померанцев как архитектор нарисовал замечательный по-своему фасад, и где-то за ним прятались эти стеклянные конструкции.

Фрагмент витрины в экспозиции

И, наконец, появилась эстетика живой конструкции. Было чрезвычайно важно показать, что на тонкой колонне держится большая масса. То же самое было с асимметрией — это была попытка опровергнуть, например, устоявшиеся классические каноны с осями, симметрией, что если есть флигель слева, давайте сделаем его и справа. Не очень понятно, зачем все это нужно, функционально это уже не было оправдано, но так положено у далеких предков. У нас в стране это движение наложилось на пафос строительства нового общества.

То же самое с тектоникой. Тектоника — это как раз то, как воспринимается масса, как все построено. И для конструктивистов была важна парадоксальность тектоники: что мы ставим пирамиду на острую грань, условно говоря, или мы на тонкой колонне делаем массивный объект — этот парадокс. Они могли, например, так как в нашей стране со сталью и железобетоном было плохо, построить из кирпича и изобразить, нарисовать на нем каркас. Потому что мы хотим строить из каркаса, но кто на жилой дом даст железобетон — в первую пятилетку никто не даст. И только к началу 30-х годов на исходе первой пятилетки и начале второй как раз был уникальный момент, очень недолгий, когда уже появилась возможность строить честно, не изображая каркас на традиционном материале — кирпич с XV века используется в России. При этом еще не обязательно было делать привычные архитектуре сталинского времени ретроспективные вещи: карнизы, накладные элементы.

И в этом плане ростовский театр, на мой взгляд, как раз очень показателен. В нем уже есть симметрия, но в нем еще есть парадоксальность. Огромная масса этого объема и при этом — стеклянные галереи, стеклянные большие поверхности. В 20-е годы такие большие здания только мечтали строить, но не строили. Поэтому Сергей здесь работает с их мечтой, именно тем, что бы было, если бы они смогли построить такой масштабный градостроительный объект, но раньше, к примеру.

В 30-годы все поменялось, стало симметричным. Уже надо показать толстые колонны, на которых что-то лежит, а не тонкие. Уже нужно все уравновесить. Мы уже делаем жесткие пилоны, мы зашиваем стекло, ставим шесть колонн, еще через два шага у нас портик симметричный. И мы только по табличке можем узнать: театр, завод, правление, больница, — все что хочешь, а не как раньше, когда могли позволить себе сделать абсолютно свободное остекление, чтобы снаружи было понятно, что внутри. Так можно объяснить, как менялась архитектура, архитектурная логика, а не просто хронология постройки зданий, ведь часто это были одни и те же авторы и одни и те же конкурсы, которые длились дольше, чем жила мода. Сергей реконструирует этот путь, и здесь оказывается, что эта группа работ из четырех документальных фотографий плюс вещи в витрине, включая историческую книгу, посвященную театру, они, может быть, служат не началом выставки, а ее концом. Мы сначала смотрим, как архитекторы могли бы думать, а потом, что действительно они построили, потому что жизнь, практика всегда сложнее.

СБ: У меня есть вопрос. Вы видели театр в том виде, в котором он существует сегодня. Внутри сложно угадать, что это конструктивистский театр. Каковы ваши впечатления от этого?

НВ: Мои впечатления не самые приятные. Я сталкивался с подобными вещами в крупных объектах, не менее важных, в других городах. С одной стороны, у нас есть реестр памятников, они печатаются на открытках, и прочее. С другой — его уже нет. Это два здания в одном месте. Здание, которое было спроектировано и вошло во все учебники мировой архитектуры, и то, которое есть на самом деле — где уже другие окна, совершенно другая конфигурация внутренних пространств, еще в этой розовой покраске. Мы вынуждены жить все время в двух параллельных реальностях, если мы хотим понять, как это устроено. Это некая шизофрения, если называть вещи своими именами. Попытки думать про современные художественные проблемы посредством этого здания, может быть, хотя бы дадут нам еще раз попытку понять его ценность как подлинника.

Артур Токарев: Последние несколько лет я пытаюсь закрыть один свой гештальт — вопрос сохранения культурного наследия. Я родился в Ростове-на-Дону, в самом центре, и вижу все, что происходит вокруг. Контакты с Министерством культуры убеждают меня в том, что шансов на спасение нет. Но меня успокоил разговор с Юрием Павловичем Волчком, одним из исследователей архитектуры авангарда, который мне однажды сказал, что какое-то время назад занимался тем же самым, что и я, пытался сохранять, бегал, ставил эти вопросы. И в какой-то момент к нему подошел человек номер один в исследовании архитектуры авангарда, Хан-Магомедов, и сказал: «Юра, зачем ты это делаешь? Это бесполезно, никому это не нужно, пиши книги об этом и этим ты дашь жизнь авангарду». И, глядя на то, что происходит внутри Театра им. М. Горького, я могу сказать именно об этом. Есть всепоедающая, как кислота, культура, и индивидуально сопротивляться ей бесполезно.

Сам же театр обладает двумя очень важными свойствами: во-первых — учит, во-вторых — вдохновляет. Он может сейчас научить современных архитекторов тому, чего делать они не умеют. Я все время говорю: «Наши архитекторы стали слепы».Они не видят ничего дальше собственного носа. Отойдите на другую сторону улицы, посмотрите, на каком фасаде вы работаете, посмотрите, возле каких зданий вы строите. Эта близорукость продолжается уже не первое десятилетие. Щуко и Гельфрейх — это люди, которые обладали пространственным мышлением на уровне города. Ростовский театр — произведение архитектуры, которое создавалось для восприятия с любого расстояния. Это все то, что отличает Щуко и Гельфрейха от конструктивистов, точнее от их функционального метода, который направлен на законченный, свернутый внутри себя объект. Конструктивисты решали функцию, прежде всего, а остальное — как получится. А тут люди делают совершенно иное, они мыслят категориями классиков на уровне пространства. Даже не то важно, что театр симметричен, что у него есть фасады, что он фронтален, что он монументален (это все от классики), а именно то, что само пространство города они понимают таким образом. Он является составной частью системы, и он же эту систему формирует. Уникальное свойство, абсолютно утраченное современными архитекторами — мыслить целым.

Второе важнейшее качество здания театра, которое вдохновляет — это его образность. Мы не можем залезть в коробку авторов проекта, допытаться у них, трактор они проектировали или нет, потому что нигде об этом не написано. И они бы никогда не признались в этом, потому что это непрофессионально. Но очень может быть, что в процессе создания образа они сказали: посмотрите, на что похоже, подмигнули друг другу и эту тему дальше развили абсолютно функционально. Эта образность, безусловно, начинает будоражить воображение, вызывать интерпретации потребителей и вдохновлять на новые проекты художников и архитекторов. Фотографии Сергея я видел раньше — он показывал мне их в процессе подготовки, я был в этом смысле соучастником, вернее, помощником.

СС: Правильнее назвать это коллективом авторов, которые создали книгу во главе с Ирене, которая как раз продумала логику и последовательность информации внутри. Так что у Артура полноценное право назвать себя соавтором проекта.

АТ: Я не видел ни одного архитектора, который так бы снимал театр. Такое впечатление, будто снимал конструктивист, но с классицистическим образованием. Это все так развешено, что у меня появляется ощущение, что я смотрю на Театр им. М. Горького. На эти работы хочется смотреть и смотреть. Как-то Тарковский сказал, что мой зритель — это тот, кто не трепанирует смыслы, а созерцает. Или другой пример: недавно я пять дней провел в Риме, и каждый день приходил к Пантеону, садился там где-нибудь на стульчике и смотрел; отвернусь, и — опять смотрю и смотрю. Точно так же, как в пространстве площади святого Петра — ты просто чувствуешь абсолютную гармонию. Ее хочется постоянно созерцать и хочется в этом пребывать. Так же воздействует здание театра. И подобные чувства я испытывал, воспринимая работы художника Сергея.

СБ: Абсолютно согласна. Есть еще вот какой важный момент. Мы смотрим на иконы, которые состарены, и не можем себе представить, как наслаждаться свежевыкрашенными иконами. Так же и с театром. Мы все равно воспринимаем действительность такой, какой она перед нами существует со всеми приходящими изменениями, которые неизбежно должны происходить и часто ищем красоту не обязательно в какой-то гармонии. Я не знаю, думают ли об этом реставраторы? Должно ли произведение искусства быть таким, каким оно было создано изначально? Можем ли мы внутри этого театра, который сейчас настолько чудовищен, найти ту красоту и то время наше, которое в нем существует? Как нам относиться к этой проблеме сегодняшнего дня?

НВ: Смотрите, Светлана, это очень непростой вопрос. Во-первых, да — если приехать на автобусе или такси, выйти у подъезда театра, зайти и посмотреть спектакль или послушать — условно — Григория Лепса, то, конечно, вряд ли что-то поймешь про само здание, даже будучи немного подготовленным. Но если взять на себя труд — это, может быть, не физический труд, но духовная практика — прийти туда по другой стороне улицы, посмотреть на театр с дистанций, любезно описанных Артуром, и воспринять его как объект в городе, как часть фасада площади, улицы, может быть, потратить лишние десять минут, но обойти его с разных сторон, посмотреть с разной высоты, задрать голову; пройтись по ступенькам вверх-вниз своими собственными ногами, почувствовать себя в толпе (это еще интереснее, если толпа там окажется, что редко случается в последнее время), то ты гораздо больше поймешь и почувствуешь.

Потому что этот объект хоть и классический во всех своих аспектах, как верно отметил Артур, но он и барочный. В том плане, что он рассчитан — эпоха была такая — на восприятие в движении, динамике, изменяющейся ситуации. Это не статичная картинка, которую мы смотрим, мы должны в качестве той самой духовной практики двигаться, ходить, двигаться с людьми, стоять на входе в очереди, потому что там открыли только одну дверь, как обычно случается; потом попасть внутрь, идти по лестнице в поисках своего бельэтажа или чего-то еще. И тогда это будет работать. И, конечно, как я вначале говорил, воспринимаются сразу несколько слоев. Как раз та симультанность, которая по-своему показана Сергеем в экспозиции. Да, есть фактическое положение дел. И здесь надо быть гражданином и не бояться на него указывать соответствующим органам, не закрывать на это глаза.

Второй момент — узнавать, как здание было задумано и построено, благодаря, в том числе, таким работам, как статья Артура в каталоге. Третий момент — как раз этот метафорический образ. В чем достоинство «стиля 30-х годов» — в нём есть условность. Мы хотим увидеть там трактор — мы увидим трактор. Не хотим — нас никто не неволит. Нам не рисуют руль трактора, не рисуют его колеса и плуг сзади. Но мы захотим это увидеть и увидим, не захотим — пожалуйста. Эта условность очень важна именно в художественном языке, недосказанность, потому что недосказанность — это некая свобода. Не в смысле, что это вообще пустое белое пространство, где мы можем вообразить все, что угодно. Нет, но мы уже соотносим себя с формой, которую мы восприняли по-своему, то, как она выплывает из фронта застройки, из-за деревьев. И уже походив внутри по этим лестницам — если на них пускают обычных посетителей, что не факт — из большого помещения в маленькое, да, мы будем воспринимать здание совершенно по-другому. Но это работа. И есть вещи, которые стоят этой работы для любого человека: не архитектора, не художника. Очень большой духовной практикой — возвращаясь к классикам — для господина Журдена было подумать и узнать, что он говорил прозой. То же самое надо узнать про это здание, что оно сказало, как сказал Жолтовский по-другому поводу: «басом» (о здании вокзала в Харькове, построенном после Войны), а не обычным голосом.

СБ: Да, вы совершенно правы, чтобы понять, чтобы что-то увидеть, надо работать. И вообще любое наше действие должно быть связано с работой. И может быть, этот театр таким сейчас и создан для того, чтобы мы заставили свой ум работать. Ведь если нам показать конструктивизм, какой он был, и полностью его отреставрировать, будет ли это правильно? Мы хотим видеть театр таким, каким он был, каким он будет работать, или мы должны видеть его именно таким, какой он сейчас — чтобы научиться думать, вырабатывать гражданскую позицию, чтобы в магазине, который в Ростове-на-Дону называется «Для важных людей», лежали бы не пластиковые мечи со стразами, а книжка Артура, например.

НВ: Конечно, эстетическую мышцу надо тренировать, как любую другую мышцу. Это долг каждого человека.

СБ: У меня вопрос к Сергею. Мы забыли еще один важный аспект. В современном искусстве очень большое значение отдается перформансу. Я знаю, это является частью и практики Сергея. В работах у Сергея часто присутствует модель. Что для тебя означает перформанс и работа с актером?

СС: Можно назвать это перформансом условно. На самом деле мне интересна фиксация этого перформанса, в этой книге это тоже описано. Поскольку я вырос и сформировался в конце 90-х — начале 00-х, то я могу себя смело отнести к поколению 00-х. Мое поколение выросло уже с очень большим влиянием субкультуры: роликовые коньки, скейты, велосипеды, брейк-данс. Будучи молодым человеком, еще до того, как я стал художником, я этим всем очень сильно интересовался и участвовал в этом. Я запомнил для себя одну очень важную вещь: я приходил на все соревнования или на какие-то шоу ради того, чтобы увидеть наиболее качественно исполненный трюк. Ради этого трюка люди годами тренируется. Для того, чтобы, когда они катаются в хафпайпе — это такой выгнутый радиус — они могли за те пару секунд, которые у них есть, что-то сделать. И вот они формально решают очень интересные пластические задачи. На меня это произвело такое впечатление, что именно благодаря этому я вообще начал интересоваться фотографией, поскольку какое-то время я снимал просто субкультуру. И Саша тоже — один из моих моделей — как и я, представитель субкультуры, он так же, как и я, вышел из брейк-данса, очень хорошо это все понимает и много лет это оттачивал.

Для меня стало очень важным почувствовать этот символ и знак времени, который свойственен моему поколению. Когда нет интеллектуальной нагрузки, а есть визуальная нагрузка. Например, как мы воспринимаем ландшафт города: есть перила — для нас это форма защиты, чтобы не упасть вниз. Для экстремального спортсмена это риск, который будет для него ценен, поскольку он захочет сделать трюк и показать нам свои возможности на грани. И вот эти возможности на грани, когда человек делает максимум напряжения и на секунду становится чем-то невозможным и нереальным, я и пытаюсь всегда запечатлеть в своих фотографиях. И поэтому для меня самым главным стал не столько перформанс и не столько само событие, а сколько это тонкое отношение к субкультурной форме, из которой я решил создать знак, а затем уже перенести его в область серьезного искусства. Модель для меня — это, прежде всего, человек, который понимает, что я от него хочу, что мне необходимо показать. То есть, он существует не в качестве личности, и не в качестве конкретного человека, а он существует в качестве знака, образа и отношения к времени. И это для меня является самым главным.

Это идеал, который не может быть окончен. Он оттачивается с каждым годом. Если открыть в Ютубе ролики про роллеров, скейтеров или еще кого-то, то мы поймем, что с каждым годом они делают трюки все сложнее и сложнее. И многие из них становятся калеками, многие вообще умирают. Например, сейчас существует фильм абсолютно попсовый «На гребне волны», который пересняли именно в той концепции, про которую я сейчас рассказываю. Потому что в первоначальной версии, где Киану Ривз — главный герой фильма, есть какая-то драма и противостояния образу Патрика Суэйзи, разворачиваются какие-то события. Во второй же части, которая вышла в прошлом году, уже все построено только на экстремальных видах спорта, то есть без интеллектуальной составляющей, только трюки и возможность преодолеть сверхзадачу. И вот это и символизирует то, что мне интересно.

СБ: Мой следующий вопрос касается того, как сейчас правильно практиковать отношение к созданию культурного события. Когда наш художник попадает в Европу, к нему там одно отношение, когда он возвращается в Россию — другое, у него начинается депрессия из-за невостребованности. В связи с этим я хотела сказать, что для нас чуждо понимание того, как правильно делать выставку, что такое выставка, — это же надо создать целый мир. Пример данной выставки вызывает уважение и показывает, как важно иметь хорошую команду, потому что, если бы не было той команды, которая серьезно отнеслась, выпустила такой каталог, с таким ресерчем и с такой серьезной работой, не говоря уже про твою работу, Сергей, всего этого бы не было. Мы с тобой говорили о том, как много надо работать, чтобы сделать одну выставку, на которую вы пришли и через пятнадцать минут вышли и не забыли.

СС: Тут надо не забывать, что куратором этой выставки выступила Ирене Кальдерони, с которой я уже шесть лет дружу, и мы периодически что-то делаем, например, мою первую книгу в 2012 году делали вместе. Это западный человек и профессиональный куратор, у которого я многому учусь. Диалог, который сопровождал проект с самого его начала, привел нас к тому, что нам необходимы разные точки зрения. Поэтому очень ценно иметь два взгляда на архитектуру: Артура и Оуэна. Понятное дело, в России нам всем необходимо учиться делать выставки не только в рамках узкого круга друзей или институций. Необходимо преодолевать эти рамки и искать новые решения. Надеюсь, данная выставка, служит отличным примером командной работы. Мне очень приятно, что нам удалось убедить Газпромбанк поддержать молодой фонд «Дон» и сделать это событие вместе, еще и в родном Ростове-на-Дону. Конечно же, стоит отметить англоязычный каталог, выпущенный в Marsilio специально для западной публики. Очень ценно, что книги будут продаваться и появляться во всех важных музеях и книжных магазинах.

СБ: Не могу не спросить Николая о том, как у нас обстоят дела с репрезентацией архитектуры. Известно, что Европа плохо принимает наше искусство, мы никак не можем туда войти.

НВ: Здесь есть такой момент: во-первых, мы, конечно, надо признать, сами во многом виноваты. Артур отметил много проблем в нашей современной архитектуре. К сожалению, по гамбургскому счету, в русской архитектуре на Западе, за редким исключением, интересны две вещи: это как раз архитектура периода раннего модернизма и деревянное зодчество. Сейчас профессия архитектора стала слишком сервильной: нужно выживать, платить аренду и так далее, и при этом чувствовать себя автором и командиром собственного бюро. И это, к сожалению, архитектуру очень сильно испортило. Я не говорю сейчас про архитектуру внутри архитектуры, а про архитектуру как часть, как сферу жизни. Достаточно выйти на улицу и посмотреть, что строится — что здесь, что в Санкт-Петербурге, что во Владивостоке.

СБ: Есть исключения.

НВ: Конечно, исключения всегда есть. Есть профессионалы, которые держат марку, мы их любим и уважаем. К вопросу о презентации архитектуры — это как раз та самая проблема: с коммерческой точки зрения архитектуру понятно, как презентовать — по архитектурной фотографии, книгам и каталогам, выставкам «Купи квартиру». Но ракурс осмысления архитектуры академический и художественный — совершенно другой. В этом плане интерес художников, просто публики, профессионалов-специалистов к определенным пластам отечественной архитектуры есть постоянный. Очень похожие книги сейчас делаю сам про Москву, я вожу там экскурсии и прочее. Интерес растет, интерес нового поколения непрофессионалов, которым интересна их среда и что с ней было сделано.

Я вижу их некоторое разочарование и недоумение, когда они видят вещь, о которой им уже рассказали, о которой они где-то прочитали или посмотрели кино, в ужасном состоянии. Они понимают, как в нашей стране все устроено, это сильно разочаровывает. Мне стыдно показывать большинство памятников архитектуры не только 20-х годов, но тем более, 20-х годов, и тем более иностранцам, не говоря уже про наших граждан. Потому что академический, художественный ракурс осмысления архитектуры — он очень оторван от того, что думают девелоперы и что думают, прости Господи, завхозы. Очень хочется, чтобы смычка между совершенно отдаленными друг от друга сферами жизни все-таки происходила рано или поздно благодаря фондам, выставкам, чему угодно.

Очень приятно сидеть в каком-то мирке, заниматься академической историей, там много чего можно откопать. Покойный Селим Омарович Хан-Магомедов, которого Артур сегодня уже вспоминал, честно выкопал такое количество породы, что ее еще перерабатывать и перерабатывать. Но в целом почти никого не интересует, что есть на самом деле. Можно защищаться проектами, печатать их, выставлять на Западе. Меня просили сейчас в лондонский Музей дизайна на следующий год, столетнюю годовщину революции, посоветовать что-то. Я спросил, а что вас интересует — проекты, или, что реально было сделано? И этот вопрос поставил в тупик. Потому что нам сейчас интересно, то что есть на самом деле, а не в проекте Это сейчас самый ключевой момент — что есть в реальной жизни, какой это имеет смысл, значение сейчас. Проекты проектами, они пока лежат, пока хранятся, надеюсь, бумага выдержит еще не одно десятилетие. Бумага, конечно, портится. Но завхозы портят быстрее.

СБ: Как это кросс-процесс. А сохранность фотографии?

СС: Все портится, если это неправильно хранится. Если это хранить достойно, то это сохранится.

СБ: А как долго может храниться фотография в том состоянии, в котором ты её сделал?

СС: Я не знаю, это абсолютно вопрос абстрактный, потому что все зависит от вводных: как она будет храниться и где. Ответить на этот вопрос невозможно. Но если человек будет правильно хранить, то много лет.

АТ: Десятки лет.

СС: Это как живопись: она, в принципе, будет существовать также долго. Но если эта живопись будет валяться где-то на чердаке или служить для того, чтобы сушить курагу, конечно, она просуществует мало.

СБ: Все равно, ступенька с Андреем Рублевым все-таки осталась, но по фотографии мы не можем ходить.

СС: Бывает все по-разному. Здесь стоит вопрос каких-то эстетических поисков. Есть и помятые какие-то вещи, есть и поломанные негативы — это все представляет ценность. Если вспомнить, то, например, несколько лет назад была большая выставка Энни Лейбовиц в ГМИИ им. А. С. Пушкина, где она выставила огромное количество контактов, проб и так далее. Для фотографов это свойственно — показать кухню, как это сделано. И там существует масса условных материалов, которые сами по себе не представляли в тот момент художественной ценности. Но даже если сейчас поехать на какую-нибудь ярмарку типа Paris Photo, можно найти контакты Картье Брессона или Хельмута Ньютона. И за это буду просить деньги, потому что это оригиналы, история. Это вопрос фетишизма, он может существовать бесконечно.

СБ: Тогда мы закончим вопросом к Артуру. Скажите, какие ваши планы на будущее? Хотя этот вопрос должен был быть адресован художнику, но мы адресуем его Артуру. Что мы дальше можем от вас ждать? Вы занимаете серьезную гражданскую позицию.

СС: Я отвечу, можно, за Артура и за себя. Для нас с Артуром вместе, исходя из того, что мы уже начали сотрудничать и создавать что-то, в будущем, если говорится об этом художественном контексте, будет очень важно развивать вопрос нашего родного города и вообще взаимоотношения современного искусства с какой-то гранью архитектуры. Поэтому понятно, что ни я, ни Артур не можем сейчас рассказать о каких-то глобальных планах, хотя бы для того, чтобы их не сглазить. Потому что я знаю, что Артур кое-что делает. У вас всех будет ещё один повод сюда приехать.

АТ: Вопрос о творческих планах адресован мне видимо с намеком. Светлана подозревает, что следующий проект у нас с Сергеем тоже будет совместным. Очень может быть… Главный вопрос, который все время возникает: жив или мертв конструктивизм? Эта выставка Сергея меня обнадежила. Вот вышел очередной проект по истории конструктивистской архитектуры, в котором принимал участие Николай Васильев — путеводитель по архитектуре 20–30-х годов Екатеринбурга. В нем были приведены фотографии одного из общественных зданий — современные и исторические, которые по-разному окрасили, чтобы понимать какого периода какая фотография. А я смотрю, и думаю — какая-то ошибка, почему они по-разному окрашены, ведь фотографии вроде современные. Всматриваюсь и понимаю, что в 35-м году, когда это здание построили, оно выглядело так же плохо, как и сейчас. Качество строительства было несопоставимо с теми идеями, которые рождались в голове архитектора. Значит, конструктивизм был мертворожденным?

СБ: Закончить нашу дискуссию не представляется возможным.

АТ: Конструктивизм жив именно потому, что он по-прежнему порождает тот самый дух изобретателя. Есть наследники конструктивизма, а значит, жив и конструктивизм. И я думаю, конструктивисты были бы полностью удовлетворены, увидев то, что мы увидели сегодня здесь.

Фото: Сергей Сапожников

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

[…] Drama Machine — проект фотографа Сергея Сапожникова, посвященный […]