Открытия недели: 13–19 июня

Наши авторы о новых выставках: коллективные проекты молодых художников в «Варочном цехе» и «Новом крыле» Дома Гоголя и персональные — Алекса Хаткевича в «Треугольнике» и Платона Петрова в «Вертикали».

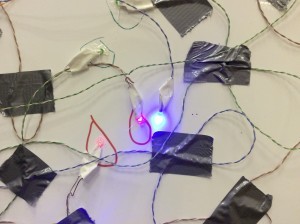

«Сточные годы», куратор Павел Михайлов. Мытищи, «Варочный цех», 12 июня – 12 июля

- mock pack

- Дмитрий Горбас

- Кирилл Оболенский

- Дмитрий Окружнов и Мария Шарова

- Михаил Заиканов

- Передвижная выставка [НЕ МИР]

- Ксения Плисова

- Сергей Баранов

- Часть спектакля «Вещи» Дмитрия Волкострелова по тексту Михаила Дурненкова

Фото: Ольга Данилкина

Опыт посещения «Варочного цеха», если только вы не живете в самих Мытищах, начинается с переживания расстояний: добираешься до Медведково, едешь 20 минут на автобусе за МКАД, удивляешься просторному небу, подъезжаешь к заводскому зданию, на стенах которого — огромные баннеры. Все это навевает ностальгические воспоминания из школы — тогда так ездили в Мегу: лет 15 назад первые торговые центры появлялись сначала на окраине Москвы. Интересно, что с галереями и музеями современного искусства все ровно наоборот: сначала был освоен центр, и лишь в последние годы появились Выставочные залы за ТТК и пока только две частные инициативы — галерея/арт-резиденция Гридчинхолл и проект «Варочный цех».

«Сточные годы» — проект молодого куратора с участием молодых художников — как раз об этом времени: первых трех пятилетках нового века в России. Выставка об эпохе — формат выигрышный: тема вечная и широкая, а материал — бесконечен. Проблема в том, что зависит ее успех во многом от точности работ. Стержнем стала тема реальности, насквозь прошитой массмедиа, и работы очень просто разделились на два: те, которые с этой реальностью справились, и те, что в нее провалились.

Справились те, кто смог разобраться в логике взгляда машины, с помощью которого мы смотрим все чаще на мир — это и монитор с лентой новостей, и погоня за личной эффективностью, — и отделить его от человека. Из самых удачных: четыре фотографии mock pack — повседневный мусор, из которого в прямоугольнике кадра складывается глитчевая абстракция, — о власти фрагмента над целым. Фрагмент может оказаться настолько самодостаточным (картинка или отфильтрованная лента Facebook), что о целом можно забыть. Те же фрагменты в лучшей, пожалуй, на данный момент работе Дмитрия Окружнова и Марии Шаровой. Рядом с ними — невзрачная бетонная плита с трещиной посередине, на которую можно не обратить внимание, как на бордюр во дворе, а можно увидеть еле заметный монохромный отпечаток — семейная фотография. Очень деликатная работа Михаила Заиканова о расколе в том, как смотрят на политические события сегодняшние 30-летние и их родители — часто диаметрально противоположно. Причины этого разрыва — не в вечной проблеме отцов и детей, а прямо как завещал Маклюэн, в том самом медиа, которое стало сообщением.

Не справились — те, кто влиянию медиа не уделил особого внимания. Так в ассамбляжах Дмитрия Горбаса и графических листах Кирилла Оболенского растекается драма и трагедия на символических клише, как в телесериале, за тем лишь исключением, что они не поднимают телерейтингов и сделаны руками. Человека почти не осталось — остались механизмы. И здесь буквальным чудом оказываются найденные объекты Сергея Баранова: зеркала из обувного магазина Петербурга, на обратной стороне которых после ремонта рабочие из Средней Азии просто так оставили незамысловатые рисунки. Чудесны они именно тем, что найдены и предъявлены как находка археолога, доказывающая, что человек еще существует. — Ольга Данилкина

.TXT, куратор Мария Андрющенко. Москва, «Новое крыло» Дома Гоголя, 15 июня – 31 июля

- Катя Исаева

- Андрей Черкасов

- Анна Толкачева

- Елена Деми-дова и Олег Макаров

Фото: Валерий Леденев, «Новое крыло» Дома Гоголя

Выставка, все работы на которой, что предсказуемо, основываются на текстах Н.В. Гоголя, может показаться очередным «протокольным» мероприятием музея. Представленные здесь вещи, однако, на деле отражают разные модальности производства и бытования текста — не только литературного, но любого фрагмента реальности, отраженной в языке.

Андрей Черкасов при помощи специальной программы «разъял» произведения Гоголя на слова. Каждое слово напечатал на бумаге столько раз, сколько оно встречается во всех текстах, расположив их квадратом или прямоугольником и придав им тем самым подобие формальной завершенности. Эти распечатки заполнили целый зал от пола до потолка. Анна Толкачева преобразовала «словарный запас» «Мертвых душ» в математические графы, взяла слова, центральные для каждого, и при помощи алгоритма запустила процесс генерации текстов. Слова в нем соединялись на основе лексических связей, присутствовавших в гоголевском оригинале.

Подобные экзерсисы обычны на выставках, замешанных на современных технологиях, где вся интрига сводится лишь к технической эквилибристике. В лучшем случае вспоминают аллеаторическое письмо авангардистов, что уж совсем нелепо: ничего общего между явлениями нет, и даже внешнее сходство обманчиво. Но в работах Толкачевой и Черкасова любопытен сам результат, когда получившиеся тексты становятся созвучны современным поэтическим практикам.

Слова-блоки Черкасова, отдаленно напоминающие конкретистские стихи Всеволода Некрасова, могут быть организованы зрителем в любой последовательности, получив самостоятельное бытование и пространственно-графическое решение. Работа Толкачевой — плотная текстологическая среда, внутри которой кристаллизуются фразы, обретающие самостоятельный смысл. Механическим голосом они проговариваются быстро и сменяют друг друга почти незаметно. В эту плотную массу очень сложно «вчитаться», ее внутренний ресурс кажется почти неисчерпаемым.

Анна Толкачева и Андрей Черкасов как поэты известны не менее, чем художники, и синтез художественного и поэтического в их вещах представляется вещью закономерной. Открывают и замыкают экспозицию две работы, которые отражают модус бытования не литературного, но вполне «профанного» текста. Например, новостного сообщения, как в работе Кати Исаевой с набором факсов, из которых вылезают бесконечные ленты обновлений, обреченные уйти в небытие (похожую работу в 1969 году представил Ханс Хааке на выставке в Дюссельдорфе). Работа Елены Деми-довой и Олега Макарова — темная комната, на стенах которой висят телефоны, работающие на громкой связи. Они реагируют на приближение зрителя, при появлении которого из динамиков начинают звучать диалоги. Основанные, конечно же, на текстах Гоголя, но складывающие в виртуальное пространство ускользающего текста, мерцательно возникающего на поверхности нашей повседневности. — Валерий Леденев

Алекс Хаткевич «Сорок четыре стеклянных шприца с новокаином», куратор Елена Конюшихина. Москва, кураторская мастерская «Треугольник», 16 июня

Фото: Валерий Леденев, Екатерина Муромцева

Согласно автобиографии, Алекс Хаткевич родился в 1950 году в Риге. В 1968 году был арестован, а в 1988-м был определен в психиатрическую больницу в Черняховске (Калининградская обл.), где пребывает до сих пор. С внешним миром общается через куратора Александру Тиханюк.

«Искусство аутсайдеров» давно кодифицировано в контексте современного искусства. Со времен Ханса Принцхорна и Вильгельма Уде мы с интересом изучаем вещи «талантливых самородков», работающих вне сложившейся арт-системы. После Второй мировой войны Жан Дюбюффе построил на этом собственную программу, а проект «Энциклопедический дворец» Массимидиано Джони на 55-й Венецианской биеннале в 2013 году ознаменовал очередной триумф подобного искусства, сопоставив работы Го Фэнъи, Синити Савада и Александра Лобанова с произведениями Роберта Крампа, Эвы Котатковой и пр.

Джони программно заявлял попытку обнаружить точки схождения разных темпоральностей, проживаемых внутри искусства, обустраивающего, по словам Терри Смита, среды собственного обитания в окружении глобальных сил, формирующих настоящее. В контексте же отдельно взятой кураторской мастерской проект, подобный выставке в «Треугольнике», выглядит проблематично. По крайней мере, в формате персонального показа.

Хаткевич, по его словам, которые транслирует куратор, действительно мечтает выставлять и продавать свои работы. Но едва ли представляет, в какую систему оказывается интегрирован, или разделяет ее категории, ценности и практики. Его работы привлекают своей визуальностью и в определенной мере экзотичностью. Но о них при этом оказывается решительно нечего сказать. Художник сопровождает рисунки текстами на латышском (один специально для выставки даже переведен на русский), но они — факт внутренний психической жизни отдельной личности. Про желание увязать искусство с биографией автора убедительно написала Розалинд Краусс, обозначив подобный жест как путь к прекращению любых смыслопорождений, попытку «достичь такого типа означения, который не мог бы скрывать в себе никаких дальнейших версий и интерпретаций».

Именно потому работы «талантливого аутсайдера» лишь утверждают автора в указанном статусе в рамках персонального показа на выставке. Что, возможно, не было бы проблемой для Яёй Кусама, превратившей «жизнь ума» в публично разыгрываемую мифологию. Но в случае Хаткевича отсутствие контекста решительно бросается в глаза. И вполне возможно, что выставочные стратегии иного рода оказались бы здесь плодотворнее и важнее. Рисование в любом случае остается культурно кодифицированной практикой со своими правилами функционирования в разном социальном окружении — в том числе того, в котором находится Алекс Хаткевич — и обстоятельство было бы любопытно рассмотреть повнимательнее. Интересно было бы отрефлексировать текущее состояние самого «аутсайдер-арта» как системы — или множества локальных систем — со специфическим генезисом, базовыми категориями и критериями вкуса. — В. Л.

Платон Петров «Поток сознания», куратор Евгения Сероусова. Санкт-Петербург, галерея «Вертикаль», 18–27 июня

Фото: Владимир Михайлуца, Марина Русских

Своеобразие пространства галереи «Вертикаль», расположенной в шахте лифта, вынуждает каждого выставляющегося здесь автора, вне зависимости от привычных для него ранее форм, создавать фактически тотальную инсталляцию. Не стал исключением и Платон Петров, представивший новую серию своей минималистичной живописи, созданную специально для этого места.

Разного формата, расположенные на нескольких ярусах и на разных уровнях пространства лифтовой шахты, внутри нее и снаружи, на лестничных пролетах, открывающиеся с неожиданных ракурсов и дополненные надписями на стенах, работы выстраиваются в сложную пространственную композицию, создавая нарратив, который был бы, наверное, невозможен, или, во всяком случае, менее убедителен, в другом месте.

Основу выставки составляют живописные работы двух видов. Во-первых, это минималистичные изображения четырехугольных геометрических объектов, кажущаяся простота которых при более внимательном рассмотрении тревожит некими странными сбоями в построении пространства картины. И во вторых — изображения сконструированных из простейших геометрических фигур человечков, сидящих разными, не всегда обычными способами: то в геометрическом кресле, то просто на воздухе; то как бы на руках у другого человечка, но если присмотреться, то оказывается, что сидит персонаж каким-то невозможным образом, «задом на перед», сзади.

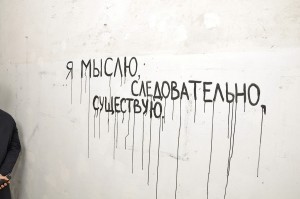

Как сообщает в своем тексте куратор, художник отталкивается от картезианской идеи дуализма материи и сознания, телесного и духовного. «Я мыслю, следовательно, существую», — бесспорность запечатленного на стене хрестоматийного высказывания Декарта подрывается подозрительными подтеками краски, а следующее изречение — «Быть или не быть одновременно нельзя», слегка измененное декартовское, и вовсе выводит все событие за рамки рациональной логики, сообщая ему абсурдистский привкус.

Платон Петров – в каком-то смысле фигура парадоксальная: проработавший много лет хранителем живописи в музее Академии Художеств, несокрушимой цитадели академизма в классическом понимании этого слова, в своем собственном творчестве он вдохновляется супрематизмом и минимализмом, казалось бы, утратившими свой авангардный заряд еще в прошлом веке. Но, возможно, подвергая тонкой, неочевидной деконструкции метод супрематизма, он дает ему вторую жизнь. Оказывается, что в супрематическую форму способен вдохнуть жизнь не только импульс революционной утопии, но и ощущение зыбкости оснований реального мира, которое так свойственно современности. — Марина Русских

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

![Передвижная выставка [НЕ МИР]](/wp-content/uploads/2016/06/june-vartcekh22-300x225.jpg)