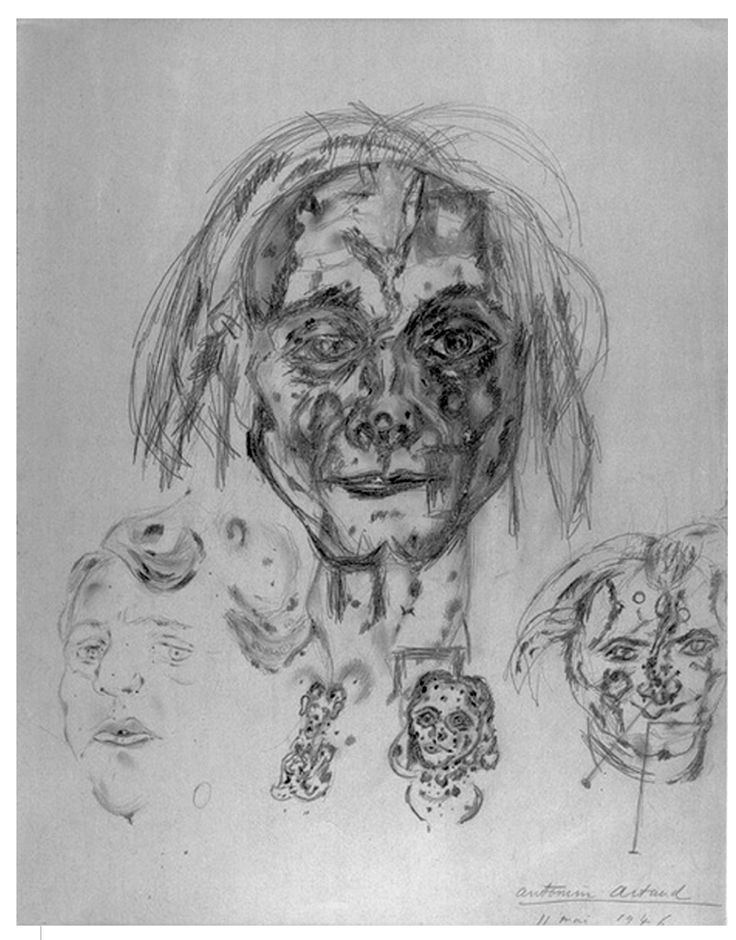

Антонен Арто

«Ван Гог. Самоубитый обществом»

Aroundart.org начинает публиковать отрывки из свежеизданных книг по искусству и вокруг. Начнем с отрывка из эссе Антонена Арто «Ван Гог. Самоубитый обществом», написанного в 1947, впервые опубликованного издательством Gallimard в 1974 году и переведенного Сергеем Дубиным в 2016 для серии Minima издательства Ad Marginem и музея «Гараж».

Публикация подготовлена Леной Клабуковой

Тут, впрочем, стоит видеть не следствие

обычной врачебной заботы,

а свидетельство столь же сознательной, сколь и

непризнанной, зависти.

Дело в том, что Ван Гог пришел к такой ста-

дии озарения, когда мысль в беспорядке отступает

под натиском все поглощающих разрядов —

когда мысль больше не стачивает вас,

а сходит на нет,

и когда остается лишь подбирать тела,

то есть, я хочу сказать,

ГРОМОЗДИТЬ ТЕЛА.

Это уже не мир астрала: перед нами —

вселенная прямого творения, перекрывающего

тем самым и сознание, и мозг.

И мне как-то не доводилось видеть тело

без мозгов, которое утомляли бы бездвижные

опоры.

Эти опоры бездвижности — мосты, под-

солнухи, тисы, оливки под деревом, сенокосы.

Они больше не движутся.

Они замерли.

И кому могло бы примечтаться, что под

ударом лезвия, вспарывающего их непроницаемый

трепет, они будут только крепчать?

Нет, доктор Гаше, опора никогда никого не

утомляет. Это силы бесноватого, они воздвигают,

не сдвигая.

И я подобен в этом бедняге Ван Гогу —

я больше не думаю, но с каждым днем все при-

ближаю восхитительное вскипание моего вну-

треннего я и хотел бы посмотреть, как та или иная

медицина станет пенять мне на утомление.

Ван Гогу задолжали некую сумму, по поводу

которой, как гласит история, Ван Гог вот уже много

дней как сильно переживал.

Такова склонность натур высоких — тех, что

всегда чуть выше реальности: объяснять все нечи-

стой совестью,

полагать, будто ничто не случайно и всякое

приключающееся с вами зло вызвано сознатель-

ным, разумным и согласованным недоброжелатель-

ством.

Психиатры в это никогда не верят.

А гении верят всегда.

Если я болен, значит это сглаз, и я не могу

считать себя больным, если при этом не верю, что

кому-то на руку лишить меня здоровья, присвоить

его себе.

Ван Гог так же считал, что его сглазили,

и прямо говорил об этом.

И я убежден в его правоте и как-нибудь рас-

скажу, кто и как эту порчу навел.

А доктор Гаше и был тем гротескным

цербером, гнойным и чирейным цепным псом

в лазурном пиджаке и топорщащимся от крахмала

белье, преградившим бедняге Ван Гогу путь,

чтобы вычистить у того из головы все здравые

мысли. Ведь, если бы здравый взгляд на вещи был

распространен повсеместно, общество просто не

могло бы дальше существовать — но мне известны

герои земли нашей, которым это даровало бы пол-

ную свободу.

Ван Гог не сумел вовремя стряхнуть узы

сосавшей из него кровь семьи, только и мечтавшей,

чтобы гениальный Ван Гог ограничился живопи-

сью, не требуя в то же время революции, необхо-

димой для телесного и физического расцвета его

озаренного духа.

Сколько их было между доктором Гаше и Тео,

братом Ван Гога, этих смрадных сговоров семей

с главврачами психлечебниц по поводу больного,

которого те им привели.

— Вы уж присмотрите, чтобы такие мыс-

лишки у него не заводились; а ты, слышишь, доктор

говорит, забрасывай такие идеи — один вред от них,

на всю жизнь так в смирительной рубашке и оста-

нешься.

— Ну что вы, господин Ван Гог, опомни-

тесь — право слово, это просто совпадение, да

и потом, заглядывая так в тайны Провидения,

никогда ничего хорошего не добьешься. Я месье

Такого-то прекрасно знаю — милейший человек;

что за мания преследования, всюду вам тайный

сглаз мерещится.

— Обещал он с вами расплатиться — значит

расплатится. удет вам упорствовать, сколько

можно в обычной задержке видеть что-то злонамеренное.

Такие вот задушевные увещевания миляги-

психиатра: вроде бы пустяк, а на душе словно оста-

ется след от черного язычка, безобидного язычка

ядовитой саламандры.

И порой этого достаточно, чтобы толкнуть

гения на самоубийство.

Бывают дни, когда сердцем так чудовищно

чувствуешь тупик, точно палкой оглушили — от

одной лишь мысли, что дальше пути нет.

Ведь именно после беседы с доктором Гаше

Ван Гог как ни в чем не бывало вернулся к себе

в комнату и застрелился.

Я сам девять лет провел в сумасшедшем доме

и мыслью о самоубийстве одержим никогда не был,

но прекрасно помню, как после каждого разговора

с психиатром на утреннем обходе хотелось пове-

ситься от одной только мысли, что удушить его нет

никакого шанса.

Тео, может, и помогал брату деньгами, но,

несмотря на это, всё равно считал того сумасбро-

дом, юродивым и блаженным и всячески пытался

утихомирить его,

вместо того чтобы последовать за ним

в бреду.

И даже если он потом умер от сожалений,

какая разница?

Дороже всего на свете Ван Гогу была его

убежденность художника — чудовищная, фанатиче-

ская и апокалиптическая вера озаренного —

в то, что мир обязан подчиниться его пред-

ставлению, должен вновь заплясать в пружинистом

и свободном ото всякой психологии ритме таин-

ственного уличного праздника и на глазах у всех

вернуться в раскаленный тигель.

А это значит, что на картинах старины Ван

Гога — мученика Ван Гога — вызревает сейчас апо-

калипсис, сбывшийся апокалипсис, и земле без него

ни за что не рвануть вперед сломя голову.

Ведь пишут или рисуют, высекают, лепят,

строят и выдумывают все, только чтобы вырваться

наконец из ада.

По мне, так из ада скорее выведут пейзажи

этого безобидно-бесноватого, нежели кишащие

персонажами композиции Брейгеля-старшего или

Иеронима Босха: они в сравнении с ним — всего-

навсего художники, тогда как Ван Гог — лишь бед-

ный невежда, старающийся не ошибиться.

Но как объяснить ученому: что-то непопра-

вимо сместилось в дифференциальном исчислении,

квантовой теории или похабных и столь бестолково

литургических ордалиях прецессии равноден-

ствий — сместилось от сияния креветочно-алого

стеганого одеяла, которое Ван Гог так нежно взбил

в излюбленном уголке своей постели; от крошечной

вспышки зеленого веронеза, прокаленной лазури

лодки, над которой разгибается со своим бельем

прачка из Овер-сюр-Уаза; сместилось под лучами

этого солнца, ввинченного над серым углом дере-

венской колокольни со шпилем вон там, в глубине,

а на вас несется гигантская масса земли, ищущая

на переднем плане музыки волну, в которой можно

было бы свернуться и замерзнуть.

о вио профе

о вио прото

о вио лото

о тете

К чему описывать картину Ван Гога! Никакое

описание постороннего не сравнится с тем, как про-

сто нанизывает повседневные объекты и оттенки

сам Ван Гог,

настолько же великий писатель, что и худож-

ник: описание произведений у него оставляет впе-

чатление самой поразительной аутентичности.

Что такое рисование? Как им овладевают? Это умение пробиться сквозь невидимую железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь. Как же все-таки проникнуть через такую стену? На мой взгляд, биться об нее головой бесполезно, ее нужно медленно и терпеливо подкапывать и продалбливать.

8 сентября 1888В моей картине «Ночное кафе» я пытался показать, что кафе — это место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление. Словом, я пытался, сталкивая контрасты нежно-розового с кроваво-красным и винно-красным, нежно-зеленого и веронеза с желто-зеленым и жестким сине-зеленым, воспроизвести атмосферу адского пекла, цвет бледной серы, передать демоническую мощь кабака-западни. И все это под личиной японской веселости и тар- тареновского добродушия.

23 июля 1890Может быть, ты посмотришь набросок сада Добиньи? Это одна из самых дорогих для меня моих работ. Прилагаю также другой набросок — хижины, крытые соломой, и еще два с полотен в 30, изображающие бескрайние хлеба после дождя...

На переднем плане сада Добиньи — розово- зеленая трава, слева — зелено-лиловый куст и пень с беловатыми побегами; в центре — клумба роз; справа — изгородь я стена, а под стеной фиолетовая листва орешника. Затем живая изгородь из кустов сирени, аллея подстриженных желтых лип, и — в глубине — сам дом, розовый, с голубоватой черепичной крышей. Скамья и три кресла, черная фигура в желтой шляпе и на переднем плане черный кот. Небо бледно-зеленое.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.