Формы существования в многообразии

16 декабря в галерее XL в рамках выставки Группировки ЗИП состоялась лекция социологов Олега Паченкова и Лилии Воронковой «“Черный рынок”: искусство и другие альтернативные экономики». Взгляд на экономику чиновника и ученого, феномены sharing economy и экологического сознания, кейсы рынка на Удельной в Петербурге и Мауэрпарк в Берлине, ностальгия и карнавал — публикуем запись лекции.

социолог, исследователь городских пространств, директор Центра прикладных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге. Руководил проведением ряда социологических исследований в сфере творческих индустрий. Со-основатель инициативной платформы «Открытая лаборатория Город»

социолог, исследователь городских пространств. Курировала исследовательских проекты «Живая площадь» (2008), «OPEN/CLOSED: общественные пространства в современных городах» (2010), «Это не рынок» (2012), «Градографика» (2013) и другие

художник, участник Группировки ЗИП

арт-журналист, главный редактор журнала о современном искусстве aroundart.org

.

Олег Паченков: Наша лекция делится на две части — я больше расскажу про «черный», а Лилия — про «рынок». Я коротенько попробую рассказать о том, что обычно имеется в виду под «черным» и другими оттенками, кем это имеется ввиду и какая существует дискуссия в разных социальных и околосоциальных науках на этот счет.

.

«Черный»

.

Для альтернативных экономик не существует одного определения, так же, как и для понятия «черный рынок», «теневая экономика» и так далее. Точного определения, что такое черная экономика и чем она отличается от серой, чем теневая отличается от неформальной, не существует: все играют этими понятиями, но есть определенные традиции их использования. Между этими традициями почти всегда существует несогласие или даже конфликты. Социологам как раз интересно, кто, зачем и почему эти понятия использует.

1. Ученый vs Чиновник

.

Первое разделение проходит между административными задачами и исследовательскими. Ситуации, в которых про черную, серую, теневую и прочие экономики говорят менеджеры, управленцы, чиновники — это один контекст, в которых этим занимаются ученые — другой. Когда чиновники говорят о неформальной экономике, для них это значит обычно две вещи: во-первых, она не попадает в статистику, то есть они не могу ее посчитать, показать; во-вторых, она не попадает в сегмент так называемой белой экономики, которым как раз управляют чиновники, и тут основная претензия чиновников в том, что теневая экономика уходит от налогов, избегает отчислений в бюджет города и государства. Чиновник к этому относится негативно: это отклонение от нормы, которое он призван зафиксировать и исправить — это его работа.

Иногда и ученые становятся как бы чиновниками — контексты пересекаются и исследователи могут перескакивать на точку зрения чиновника, в то время как она должна быть по определению другой. Исследователь не призван защищать налоговую систему, он ответственен не за статистику, а за другую точку зрения. Для его точки зрения характерно то, что она множественна — включает в себя точки зрения других людей. Исследователь прежде всего замечает, что отношение к этим экономикам может быть разным у разных групп в зависимости от того, в каких отношениях они находятся — например, люди, состоящие в браке с чиновником, пенсионеры, студенты или фрилансеры.

Социальная наука так сложилась, что практически всегда борется за социальную справедливость. Социальные ученые часто это акцентируют и говорят, что нечто, даже если оно формально и законно, но при этом несправедливо, то оно как минимум может быть поставлено под вопрос. В то время как для чиновников социальная справедливость не существует, а существует закон.

Третье отличие: исследователей всегда должно интересовать, откуда нечто взялось, так как они имеют возможность сравнивать синхронно и диахронно. То есть во времени — например, вспомнить, когда чего-то, существующего сейчас, не существовало, хотя сейчас кажется, что так было всегда. Или единовременно — сравнить несколько культур или государств, и увидеть, где чего-то нет, или где нечто называется по-другому. Точки референции дают исследователю определенную свободу.

2. «Черный рынок» с точки зрения экономики, экономической социологии и социальной антропологии

.

Для примера приведу три типичные дисциплины, которые работают с сюжетами неформальной экономики и по-разному к ней относятся. Первая — это экономика. Теневые экономики здесь вызывают тревогу тем, что они разрушают макро-модель. Экономисты говорят на одном языке с чиновниками — у них близкие точки зрения, они тоже считают цифры. Например, ВВП не растет — экономисты в панике. Для них теневая экономика — это плохо, потому что она негативно сказывается на динамике тех показателей, которые для них важны.

Вторая наука — это экономическая социология. Она междисциплинарна, у нее есть своя традиция, теория, свои способы смотреть на те же явления. Эконом-социологи гораздо более сдержаны в негативной оценке тех же явлений. Обычно они говорят, что если люди пытаются уйти вбок от принятых на административном уровне схем, то это означает, что институт не эффективен. Это либеральная точка зрения: если нечто устроено хорошо, то никто сбегать не будет, а в обратном случае белую экономику надо менять. Эти ученые много работают с феноменом коррупции, ставят вопрос о том, как с ней бороться. Например, когда чиновнику дают взятку за то, чтобы он дело рассматривал не месяц, как это положено, или по факту «живой очереди», а быстрее, то нужно вместо этого ввести платные услуги за ускорение. Таким образом люди получают то, что им нужно, повышаются определенные тарифы и с этих денег платят налоги. Другой пример: можно пойти в поликлинику за номерком в обычное окошко и долго ждать, или пойти в соседнее окошко «платных услуг» и попасть к врачу немедленно.

Группировка ЗИП. Фрагмент выставки «Черный рынок». 2016. Галерея XL, Москва // Фото: Ольга Данилкина

Третья точка зрения — это, условно, социально-антропологическая. Она подразумевает множественность: все, что мы называем теневой экономикой, почти не имеет между собой общего, это все очень разные ситуации, а самое интересное — смотреть, как они возникают и как люди с ними справляются. Эти ученые не склонны вносить суждение о том, что хорошо, а что плохо, они редко выступают консультантами. Эта традиция больше ставит вопросов к тому, что считается здравым смыслом.

По поводу коррупции антропологи предлагают представить себе ситуацию в традиционных обществах Китая или России. Там культурные традиции таковы, что вещи, которые применимы для западной бюрократии, не работают и никогда не работали, даже когда их принесли — примерно с Петром I. Они не вызревали тут. Например, до этого было так называемое «кормление», и это не считалось никаким отклонением. Местный феодал в своем маленьком княжестве не получал никакой зарплаты, а жил за счет того, что ему давали жители. Этот паттерн здесь вызревал в течение сотен лет.

Другой пример: в ряде южных республик, где существует традиционный уклад общества, говорят, нельзя нанимать местных жителей охранниками на склады, потому что когда к ним придут родственники, они не смогут им отказать — родственники все заберут, если им нужно. Им нужно, потому что денег действительно нет, и охранник это знает и не откажет, потому что если он это сделает, то тут же вылетит из клановой системы, а вне ее там практически ничего не существует. В таких местах механизмы неформальной экономики настолько пронизывают все, что оказываются сильнее формальных законов.

В социальных науках есть большая дискуссия, протестующая против того, чтобы относиться ко всему спектру теневой экономики одинаково. Те, кто критикуют эту точку зрения, используют две емкие метафоры. Первая: сваливать в одну кучу все, что не относится к экономическому мейнстриму капиталистической экономики, связанной с бюрократическим государством, это все равно, что считать, что на планете Земля есть homo sapience и остальные — не homo sapience. Таким определением мы лишаем мир права на разнообразие, на значимость отличий — это абсурдно. Вторая: свалить все в кучу это то же самое, как если из сотен фильмов взять сцены, которые вырезают по моральным и другим соображениям, и сшить их в один — получится не фильм, а чушь и абсурд, свалка по формальному критерию. В то время как каждая из вещей в этой «свалке» имеет свою логику, смысл и контекст.

Помимо такой аналитической критики, есть критика прагматическая: когда мы сваливаем все в одну кучу, то зачастую находящиеся в этой свалке элементы имеют между собой очень мало общего — примерно как на «марше несогласных», где людей объединяет только то, что они не согласны. В результате мы начинаем переносить отношения и действия, уместные в случае торговли наркотиками или оружием, на бабушку, которая торгует овощами у метро. Даже на уровне здравого смысла очевидно, что невозможно оценивать их одинаково, однако, если эта разница не отражена в документах и законах, то действия и отношения тоже не будут содержать разницы — таково реальное практическое следствие аналитической путаницы.

Исследователи, которые работали с этим сюжетом, в принципе запустили целую традицию критического отношения к тому, что до того момента считалось мейнстримом и даже пиком развития экономики и человечества. Рыночная форма мыслилась как высшая форма, или — для марксизма — следующими за ней были социализм и коммунизм. Социолог Карл Поланьи опубликовал в 1944 году работу «Великая Трансформация», в которой озвучил важный и довольно очевидный тезис: разные экономически формации не исчезают, когда одна приходит на смену другой — хотя даже в языке это закреплено. В действительности то, что было до прихода нового, никуда не делось, а сохранилось, перестав быть доминирующей и легитимной формой. Поэтому все формы сосуществуют одновременно и нет никаких оснований утверждать, что одни из них хуже других. Любопытно смотреть на развитие не линейно, а как на спираль: мы часто сталкиваемся с одними и теми же отношениями и явлениями, но обретшими новый смысл в новом историческом контексте того же общества.

3. По спирали: бартер, DIY и блошиные рынки

.

Приведу несколько примеров того, как старые явления вернулись в новом обличье. Бартер — это обмен предметами в обход классической рыночной схеме с посредничеством денег. Этот маргинальный феномен пышным цветом расцвел в России в 90-е годы, когда наступил тотальный кризис и были разрушены экономическая и денежная системы. Обмена товара на деньги просто не могло быть, потому что денег не было или они не имели ценности. Людям выдавали зарплату тем, что производила компания, в которой они работали: если производили стулья, то платили стульями. Весь бывший СССР представлял собой бартерный рынок: люди вытаскивали на улицу чайники, стулья, тетради и меняли их на что-то другое или, может быть, деньги.

То, что мы наблюдаем сейчас, это совсем другое явление. Sharing economy или collaborative economy или peer-to-peer economy — это модно и не несет негативных оттенков вынужденности, кризисности, дефицита. Люди обмениваются или делят что-то друг с другом совершенно сознательно в обход денег, потому что пытаются не использовать деньги по идеологическим соображениям. Эти практики возникают в системе устойчивого сознания в эпоху постпотребления как попытка уйти от перепотребления. Если бартер существовал тогда, когда потреблять было вообще нечего, то sharing economy появляется в обществе, которое пытается перепрыгнуть потребление, так как потребляет уже в абсурдных количествах. Если вы пользуетесь машиной, то вы платите за нее деньги, она занимает метры площади, ест бензин, страховку, парковку или гараж, и используете вы ее на 10%. И так делает каждый. Получается, что еще 9 человек могли бы этой машиной пользоваться — этим и занимается sharing economy.

Группировка ЗИП. Фрагмент выставки «Черный рынок». 2016. Галерея XL, Москва // Фото: Ольга Данилкина

Другой пример — это «сделай сам» по-русски или DIY (do it yourself) по-английски. В СССР, в экономике дефицита, существовала мощная культура «делай сам», даже издавались специализированные журналы. Социалистическая система производства и распределения не работала эффективно и производила товары, которые не пользовались спросом или были не функциональны. Чтобы сделать их функциональными, над ними нужно было работать. А чего-то вовсе на рынке не было, и это приходилось изобретать. Например, для детей ничего нельзя было купить, если вы жили не в Москве, поэтому раз в год родственники летели в отпуск через Москву, шли в «Детский мир» и покупали 25 кг одежды для всех родственников на следующий год — исходя не из того, что нужно, а того, что есть в магазине в конкретный момент времени. Потом эти вещи перешивались, был большой спрос на ателье и умение переделывать вещи.

Другая история — это DIY-культура, которая базируется не на дефиците, а на идеологии ухода от общества массового производства и потребления, когда массовые вещи производятся в огромных количествах, и люди пытаются вдохнуть в вещь что-то уникальное и одновременно избежать преждевременной утилизации.

Третий похожий кейс — это феномен барахолки и блошиных рынков нового формата. Чтобы отличиться от барахолки, такие рынки у нас часто называют с использованием английских слов – flea market, garage sale, — чтобы при внешнем сходстве подчеркнуть принципиальные качественные отличия.

.

«Рынок»

.

Лилия Воронкова: В 2003 году мы провели первое исследование блошиных рынков. Его финансировал Независимый институт социальной политики, он заинтересовался блошиными рынками как теневым явлением, на котором собирается андеркласс — алкоголики, наркоманы, воры и т. д. У правительства города в тот момент было большое желание стереть последний рынок в Петербурге — на Удельной — с лица земли, но что-то их остановило и заставило сначала позвать социологов, чтобы разобраться. Нас было пять человек — исследователей, мы провели там год. Мы работали над так называемым глубинным исследованием с включенным наблюдением: не только ходили на рынок, были покупателями, брали интервью, но и сами работали на нем целый год, включая зиму в –30°, чтобы понять, как он работает изнутри. Мы увидели столько всего интересного, и поняли, что на самом деле это не рынок. Рыночные отношения — далеко не то, за чем люди туда приходят. Мы собрали очень много материала, который в итоге не вместился в академический текст, поэтому мы сделали выставку, которую назвали «Это не рынок». Мое повествование будет строиться в дальнейшем на оппозиции — «это не рынок, а...» — что-то иное.

Второе исследование состоялось в 2006 году, когда Олег получил грант Фонда Гумбольдта, и мне повезло поехать с ним в Германию и сделать там вместе сравнительное исследование местного блошиного рынка. На этом контрасте стали видные многие вещи.

4. Краткая история блошиных рынков

.

Считается, что первый блошиный рынок в России появился в 1812 году, после того, как Наполеон покинул Москву, — это был Сухаревский рынок. Вся инфраструктура была разрушена, а люди вынуждены обмениваться товарами, то есть заменять государственные структуры, которые в тот момент не работали. Этот рынок разогнали только в 1920 году. Советская власть блошиные рынки не приветствовала, как не приветствовала и частную собственность и торговлю. Тем не менее рынки там или сям возникали — так называемые «толчки» или «барахолки». В 1945 году случился новый всплеск на волне неработающей инфраструктуры — у людей не было другого способа получения товара. Следующий всплеск — это 1991 год, коллапс СССР и всей системы, неработающие заводы и отсутствие зарплаты. Таким образом, всплеск барахолок происходил на сломе экономической системы. В 1991 году они стали активно появляться, а уже в 00-е их стали активно закрывать. Петербург практически полностью был зачищен к 300-летию города: блошиные рынки воспринимались как нечто грязное, отвратительное, портящее имидж — «не дай бог какой иностранец увидит этот позор!». Остался единственный блошиный рынок на Удельной, куда съехались все продавцы с закрытых рынков.

В Европе эта традиция также существовала давно и там тоже бытовало убеждение, что блошиные рынки это что-то грязное и бедное, но сегодня смыслы трансформировались с обратным знаком. В России же мы до сих пор живем в эпохе модерна, когда чистота, упорядоченность и гигиена гораздо важнее, чем многообразие и бурная жизнь. В Париже, Лондоне, Мадриде и других европейских городах есть целые кварталы блошиных рынков, в России пока нет.

История рынков в Германии — совсем древняя и началась еще в XV веке в Нюрнберге на волне неработающей инфраструктуры поддержки обездоленных. Последующие всплески происходили в периоды слома, вплоть до 1950-х. Уже в 60-е пошел процесс трансформации смыслов: начали появляться рынки нового типа, куда люди приходили не из нужды, а чтобы уйти от общества потребления, которое их уже окружало, ими двигало экологическое сознание, тренд секонд-хэнда, отказ от перепроизводства, воспевание культуры DIY. В ГДР была похожая на СССР история с барахолками, но там власти больше закрывали на это глаза, так как понимали, что система распределения не работает достаточно эффективно.

После объединения Германии бум рынков есть и продолжается. Сегодня там больше 40 тысяч рынков и порядка 10% немцев посещают их 2-3 раза в месяц. Берлин в этом плане впереди планеты всей — там более 50 блошиных рынков разного типа: некоторые работают по выходным, некоторые — по ночам, есть детские, есть антикварные и так далее. Люди не платят налоги с тех денег, которые они получают на этих рынках, прибыль — это не основное, рынки в Германии — это культурный феномен, а не экономический, в том числе с точки зрения власти.

5. Кейс: рынок на Удельной

.

Рынок на Удельной в Санкт-Петербурге находится за железнодорожным полотном и колючей проволокой, чтобы не дай бог туда никто случайно не попал. Это уникальное место — на пересечении железнодорожной платформы и станции метро. Стихийная торговля появилась там еще в 50-е годы, потому что жители туда привозили свои продукты с дач и продавали. В 90-е случился всплеск — люди стали приходить туда сотнями. В 00-е правительство города, зачистившее уже весь центр, стало вызывать милицию и на Удельную — милиция туда просто приходила, отбирала все у людей и сжигала прямо там на кострах.

Терпеть это было невозможно: выделилась инициативная группа в 15 человек, которую возглавила женщина Люба. Они в течение года-двух пытались легализовать торговлю. Таким образом, перед нами уже не просто рынок, а группа людей, которые самоорганизовались, чтобы защитить то, что они делают. Им это удалось к 2007 году. Рынок был зарегистрирован как организация — ООО «Клуб пенсионеров “Люба”». У них не было права торговать, но они продолжали делать то, что делают, и теперь получили право там собираться, никто не мог их гонять. Они получили в аренду землю на пять лет; затем Люба погибла в автокатастрофе, но общественное движение уже получило такую силу, что рынок после этого не развалился, его не закрыли, и он примерно в том же виде существует сейчас. Единственное, его задвинули совсем далеко, за рынок дешевых товаров и секонд-хэнда. Зимой там собирается до тысячи человек продавцов, пространство уже не вмещает всех желающих.

Первый шок, который мы испытали, когда туда пришли, это то, что тот самый андеркласс составляет примерно 7-10 % от всех продавцов. Остальные его контролируют — опекают этих людей, охраняют свой рынок от них и имиджа, который они создают. Большинство людей — это то, что в западной культуре назвали бы «низшим средним классом»: люди с высшим или средним техническим образованием, пожилые люди, которые уже не работают или не могут найти себе места в современной экономике, женщины, которые заняты уходом за детьми или пожилыми родителями, поэтому работают неполный день и в выходные на блошином рынке. Основная масса этих продавцов — это вовсе не то, что мы ожидали там увидеть.

6. Кейс: рынок в Мауэрпарк

.

В качестве кейса в Берлине мы взяли один из рынков в центре, в восточной части. На месте, где раньше стояла Берлинская стена, сейчас есть парк. Это пространство было продано за небольшие деньги частному агентству недвижимости, которое на тот момент не знало, что там будет делать. В Германии есть закон о временном использовании: можно арендовать землю и делать там что-то в определенное время — не только в течение 5 лет, а, например, только по воскресеньям. Двое ребят в 2004 году на таких условиях взяли землю в аренду и решили сделать там свой бизнес — блошиный рынок. На старте было 66 продавцов, а в 2010 году — уже больше 600 и более 30000 посетителей в день. Этот рынок появился на всех туристических картах и стал местом паломничества приезжих наряду с Рейхстагом. Это рынок нового поколения, куда приходят не только чтобы продать и купить, но чтобы провести время. Продавцы — это в основном молодежь.

Сквозь призму этого рынка можно увидеть городских жителей и вообще пространство города. Он существует на пересечении трех районов. Веддинг — район с населением с мигрантским прошлым. Пренцлауэрберг в 90-е годы был полуразрушенным заброшенным сквотированным районом рабочих, студентов и альтернативщиков, а к 2000 году стал одним из самых дорогих и процветающих, так как был отреставрирован, а вся «альтернатива» выросла, понарожала детей и устроилась на хорошие работы, став «креативщиками». Условия были настолько хороши, что все иностранцы, которые работают в IT и дизайне, селятся там. Митте — первый район, который подвергся джентрификации, он поставляет на рынок туристов и высший средний класс. Приходя на рынок, который находится на пересечении разных частей города, мы встречаем смесь людей из разных районов — во многом это разнообразие и делает его таким популярным. Многие продавцы и покупатели в ходе исследования говорили об особой атмосфере, которая присутствует на рынке и притягивает их каждое воскресенье даже зимой.

Популярность этого блошиного рынка стала повышать стоимость окружающих территорий. Как это ни печально, блошиный рынок тоже может являться инструментом джентрификации. Компания, которая владеет землей, теперь понимает, что там можно что-то построить и продать, поэтому рынок встал под угрозу закрытия, которую сам и сформировал. В его защиту было организовано большое движение — в результате жилье построили пока только по периметру, и жители дорогих домов терпят рынок у себя под окнами, но будущее его шатко.

7. Не рынок, а...

.

На рынке продаются вещи — это первое, на что мы обращаем внимание. Это трансляторы смыслов, которые связывают историю, культуру, жизни людей и многое могут рассказать. На Удельной можно узнать о советском прошлом, просто гуляя и глазея на то, что там продают. Например, то, о чем говорил Олег: вещи, которые переделывали — превращали «вещь в товарища», как говорил Родченко. Часто такую вещь можно получить в подарок: если ты понравился продавцу, то он скорее свою любимую штуку, которая ему уже не нужна, подарит, чем продаст, потому что это не товар, а «друг».

Еще один пример — так называемые коллекции «несунов». Люди в Советском союзе не то чтобы не любили государство, но украсть у него не считалось зазорным; поэтому они несли то, что могли, с тех предприятий и заводов, где работали. Вещи хранились в гаражах, подвалах, на чердаках — мы, например, встретили на Уделке чемодан сигарет «Пегас», которые давно не производятся, или огромное количество теннисных мячиков, шнуров, гаечных ключей. Глядя на товар, можно понять, где человек работал или работает, или где работали/работают его родственники.

Рынок на Удельной в Петербурге // Фото: Лилия Воронкова

Отдельный сюжет — это ностальгия. Для пожилых людей блошиный рынок на Удельной — это ностальгическое пространство. То, что произошло в 1991 году — трансформация, к которой они не привыкли и, наверное, не привыкнут никогда. Советское прошлое для них — это, помимо того, что молодость, еще и время силы и бодрости, ясности и предсказуемости, где были пространства, где они могли собираться. В новой системе этого нет, им неинтересно ходить в торговые центры и кафе, они оказались выкинутыми за пределы общества. На Уделке они ностальгируют утопическим образом в позитивном ключе — они не помнят травматических вещей, для них это светлое прошлое. Пространство рынка — это общественное пространство, которое они создали в этом мире, где у них нет другого. Это такой клуб: люди приходят туда за общением, окружают себя привычными вещами, включают советскую музыку. Они чаще всего даже не стоят возле своих вещей, а перемещаются — гуляют.

На немецких блошиных рынках мы выделили два типа ностальгии. Первый — воображаемая ностальгия по социалистическому прошлому. Там есть люди, которые жили в ГДР, но этот опыт был очень коротким. Он базируется на коллективной памяти — через родственников, историю, музеи. В Германии это чувство получило название «остальгии»: «ost» — это восток, а сами эти немцы называют себя «оси», что является проявлением особой идентичности.

Второй тип ностальгии — это мифологическая или поп-ностальгия, которая характерна больше для западных немцев и вообще западных людей, которые тоже социалистическое прошлое считают утопией и через практики потребления пытаются ностальгировать по тому, чего они никогда не переживали. Философ и культуролог Светлана Бойм описывает этот процесс как превращение ностальгии в маркетинговую стратегию, которая вводит в заблуждение потребителя, заставляя его тосковать по тому, чего он не терял. Ностальгия превращается в товар, туда попадают образы Че Гевары, Ленина, Мао и революции, в конечном счете ностальгия становится актуальным трендом, как винтаж.

Последний сюжет — городская сцена, сцена спектакля и карнавала. В немецком языке слово «сцена» имеет много значений, каких нет в русском и английском: и клубная, и модная, сцена кафе или ресторанов, городская или районная «сцена». Любой бар, клуб и ресторан могут стать частью городской сцены, если они реализуют некую театральность, которая присуща городу. Социальный философ Алан Блум считает, что ключевой чертой сцены является так называемое «взаимное рассматривание» — возможность «смотреть и быть увиденным в качестве смотрящего», на английском: «being seen seeing». Это, считает Блум, одновременно и эксгибиционизм и вуайеризм. Это помогает соединить понятие «сцены» с бахтинским пониманием карнавала и трансгрессии: здесь смещаются границы между приватным и публичным, между смотрящим и тем, на кого смотрят, между актерами и публикой.

На немецком рынке это выглядит как своего рода «праздник непослушания» — немцы приходят туда не столько чтобы что-то купить, сколько на других посмотреть и себя показать. Их формула порядка (Ordnung muss sein) во всем нарушается, даже тем фактом, что торговля идет в воскресенье, день, когда запрещена торговля по всей Германии. Люди специально наряжаются, оформляют стенды — чем ненормальнее ты выглядишь, тем круче. Все выглядит нестандартно, необычно, во всем есть элементы карнавала. Туда же стекаются и фестивали: можно послушать музыку, попробовать поиграть во что-то, научиться жонглировать, попробовать этническую еду и так далее.

Другая ситуация на Уделке: люди тоже наряжаются, оформляют свои стенды, но они стараются как бы сливаться с реальностью. У них присутствует чувство стыда и дискомфорта — они хотят быть вуайеристами, рассматривая посетителей, но не готовы быть эксгибиционистами. Живого элемента туда добавляют те, кого в народе принято называть городскими сумасшедшими: они фотографируются, вступают в коммуникацию и играют ведущие роли в этом спектакле. На Удельном рынке разыгрывается скорее драма, на немецком — все, что угодно, комедия, фарс, перформанс. Характерно, как люди там и там реагировали на фотокамеру. На блошином рынке в Германии все позировали, на Удельной — у меня ушло примерно полгода прежде, чем люди разрешили мне фотографировать — для этого нужно было стать своей. Другой пример различий в отношении к происходящему: на блошином в Германии очень много продают дети, люди приходят семьями, дети здесь же играют. На Удельной у рынка совершенно другой статус.

Таким образом, блошиный рынок — это далеко не только экономический, но и культурный и социальный феномен.

8. Обсуждение

.

Вопрос из зала: Как художники могут прокомментировать свое видение «черного рынка» в связи с тем, что было сейчас сказано в рамках лекции?

Степан Субботин: Прежде всего, мы хотели сопоставить позицию власти и то, что черный рынок может быть самоорганизацией и иметь позитивные стороны. Мы стали замечать, как много появляется уличных торговцев, да и сама наша «Типография» постоянно связана с уходом от бюрократии и контроля. Многие материалы, которые мы использовали, циркулировали из других проектов, а многое мы взяли у себя дома, потому что наши родители в 90-е собирали много странных разных вещей, переделывали их.

Мы считаем, что искусство должно тоже найти свою автономию. На выставке есть представительство «Партии грибов и лишайников» — это тема множества: может быть, грибы — это единый интеллект, который создаст альтернативу. Дерево — это центральная коммуникационная сеть, которую мы хотели сравнить с высокими технологиями, вокруг него строятся остальные истории. Есть лавка искусства, которая напоминает лавку по продаже арбузов, потому что художник, на наш взгляд, тоже чем-то похож на крестьянина: он выращивает свои произведения, трепетно к ним относится, может их продавать.

Еще нам хотелось привезти в Москву форму рынка из-за того, что здесь сносили все палатки, город зачистили — стерильность стала формой тоталитарности. Остались только хипстерские бургерные. Когда мы начали смотреть популярные фильмы про черный рынок, то везде сталкивались с негативным отношением. Мы поняли, что в обществе есть медийный захват: власть пытается пропагандировать негативное отношение к альтернативной экономике. Задача выставки — выдвинуть своего рода манифест создавать свои альтернативы.

Группировка ЗИП. Фрагмент выставки «Черный рынок». 2016. Галерея XL, Москва // Фото: Ольга Данилкина

Бермет Борубаева: Какие альтернативы вы создаете, находясь в коммерческом пространстве, в галерее?

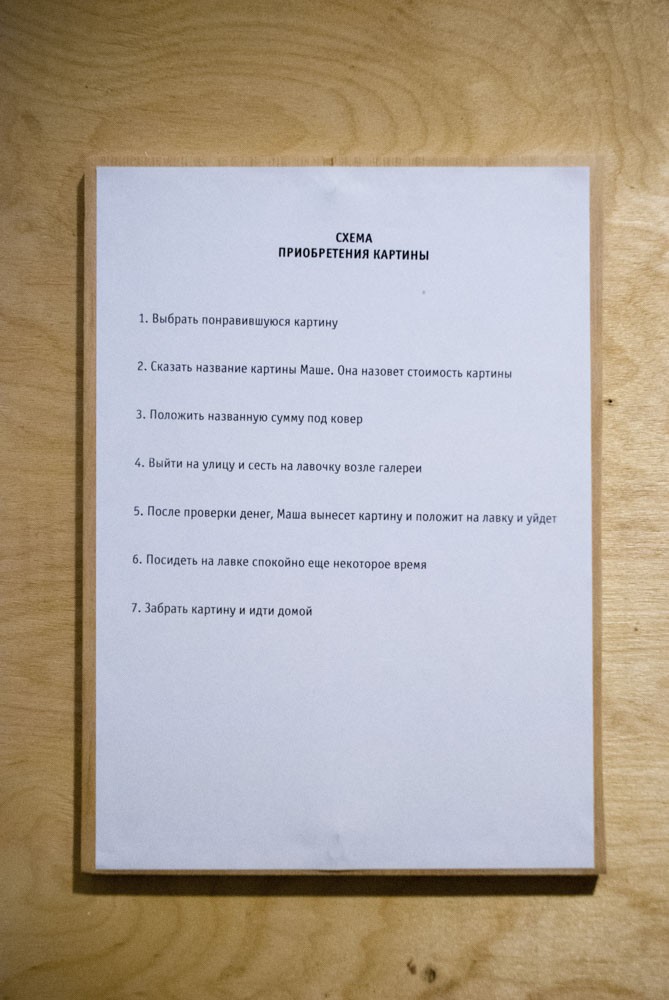

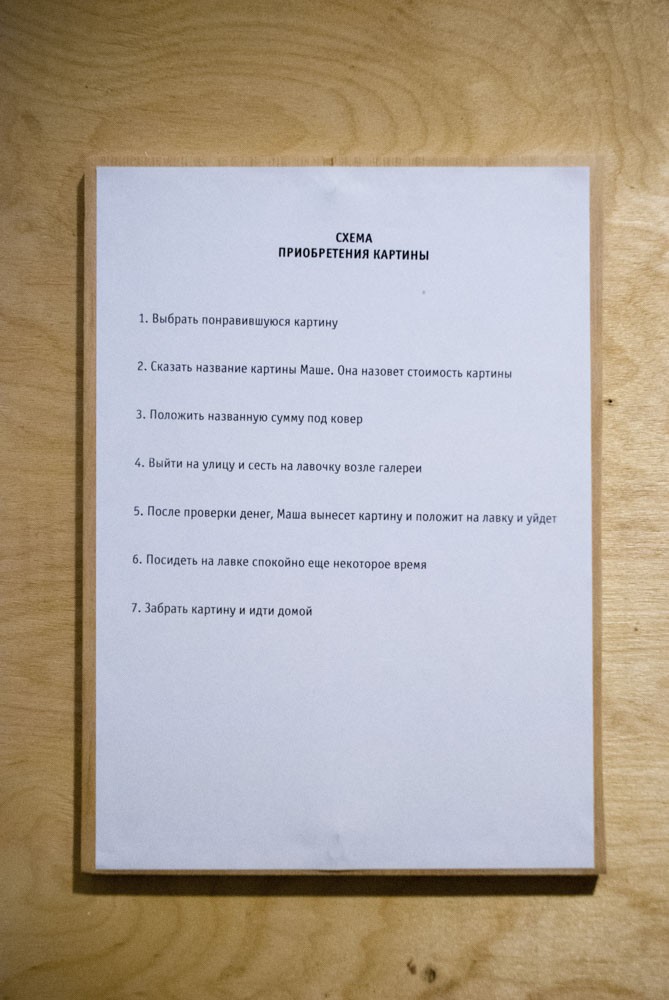

СС: Во-первых, это частная галерея. Во-вторых, то, что продается из ларька, с галеристом не делится — там, где деньги под коврик нужно класть. То, чем мы занимаемся в Краснодаре, тоже можно покритиковать как относительную связь с рыночными отношениями, у нас тоже все построено на частной инициативе. Мы во многом работаем на самоорганизации, и XL галерея по духу вполне этому соответствует.

ОП: Мы заметили одну вещь на контрасте с Германией. Там люди в меньшей степени склонны мыслить в бинарных оппозициях: то есть, если ты заявляешь, что это черное, и вдруг там какие-то белые крапинки, то ты предатель идеи — у них нет такого радикализма. В Германии очень сильны левые течения и традиции марксистских и постмарксистских идеологий. После того, как RAF запретили, никто никого не киднэпит, не расстреливает, они не стремятся одних подменить другими, не говорят, что было тотально белое, а сейчас будет тотально черное. Слово «альтернатива» для них означает не замену одного другим, а дополнение, то есть буквально создание альтернативы: чтобы был выбор, существовали разные вещи. Когда существует много разного, то между ними нет берлинской стены или колючей проволоки, перейдя за которую ты не с нами, а против нас, а существуют взаимоотношения на границе двух вещей. Ни одна из сторон не начинает другую уничтожать. Это возможно, если альтернатив много, когда есть оттенки. Уйти от мэйнстрим-экономики вообще сложно. Даже если вы создаете криптовалюту, вы вынуждены покупать сервер, на котором это все держится, за реальные деньги. Это пересечение неизбежно, может быть, не следует рассматривать его как что-то ужасное — это форма существования в многообразии.

Вопрос из зала: Все равно все предложения ранжированы и сведены к системе спрос — предложение.

ОП: Дело в вашей перспективе. Можно сравнить капитализм с феодализмом, и ответ будет один, а можно сравнить капитализм с искусством — и мы вообще будем говорить о другом, хотя изначально это тот же капитализм, что и в первом сравнении. Но сравнения будут описываться в разных категориях. Все эти теории — о том, а не сможем ли мы выйти за привычные методы сравнения, за ранжирование, начать говорить на другом языке, связанным вообще с другим — и тогда это даст другие возможности для жизни.

ББ: Капитализм и создал эту систему ранжирования рынков, но капитализм это не все.

Вопрос из зала: Какие есть способы продажи искусства художником, кроме галереи?

СС: Мы делаем в «Типографии» распродажи, многие продают через интернет — в частности, через свои аккаунты в соцсетях. Мы не стремимся продавать свое искусство, для нас это не центральный момент.

ББ: Это то, что описывал еще Ги Дебор: все становится рынком и зрелищем, и бунт против рынка оказывается самым зрелищным спектаклем. Получается, что вы это и делаете — с призывом к альтернативе. Вы делаете выставки и в XL, и в «Типографии», и вроде бы альтернатива, но все равно вы выстраиваетесь в конвенциональный рынок, и альтернативы не получается, рынок вас поглощает.

СС: Для нас эта выставка — это скорее некий манифест. Если говорить про рынок искусства в России, то он вообще в очень плохом состоянии, поэтому нужно экспериментировать. Мы не в той ситуации, когда все здесь жирные, богатые и не знают, куда деньги девать. Все находятся в странном положении выживания.

Ольга Данилкина: У нас в сообществе есть расхожий троп: либо ты полностью выключен из денежных отношений и тогда ты чист, либо ты включен и уже лукавишь. Мне кажется, здесь все не так просто — условно говоря, есть множества, которые пересекаются, но не принадлежат друг другу.

ББ: Если ты говоришь, что создаешь альтернативы...

ОД: Ты их помыслил!

ОП: И не обязательно их институционализировал и создал другой мир тут же — мир, который не имеет ничего общего с прежним. Но ты заложил в этот мир что-то, что его логике противоречит.

ОД: Или нашел лакуны, где эта логика может ломаться.

Группировка ЗИП. Фрагмент выставки «Черный рынок». 2016. Галерея XL, Москва // Фото: Ольга Данилкина

ОП: Существует также расхожее разделение между стратегическим и тактическим уровнем. У тактик нет своего пространства — это важно понимать. Тактическое действие всегда находится на чужой территории, это партизанство в самом широком смысле слова. Ты появился и исчез, но ты появился с тем, что противоречит культурной логике того поля, где ты появился. Ты не можешь с этой системой бороться, например, у тебя мощностей не хватает, но при этом ты делаешь внутри этой системы то, что ее логике не отвечает. То, что ты делаешь это на ее пространстве, не означает, что ты стал тут же ее частью. В реальности такие вещи идут сплошь и рядом. Здесь надо ребятам так вопрос задать: что в этой выставке противоречит логике системы?

СС: Лавка с продажей картин, как минимум!

ЛВ: Это уход от рынка так же, как и на блошином рынке. Я спросила у Маши, сколько стоит эта картина, она посмотрела и сказала: «Ну, она большая, для вас это будет такая-то сумма». Это такая же нерыночная логика в наших отношениях, как и на блошином — здесь нет фиксированной рассчитанной цены. Этот обмен картины на деньги не происходит по правилам, разработанным в рамках рыночной логики.

ОД: В нашем опыте сайта aroundart, который существует вопреки всему, по часто даже нам самим непонятной логике, сколько мы работаем — каждый раз сталкиваемся с тем, что выстроить работу по устойчивым двоичным моделям, которые уже разработаны, невозможно. Все оказывается гораздо сложней и разнообразней, особенно в экономических отношениях. Мне кажется интересным тот факт, что эта двоичность — это тупик, потому что мы все равно на прежней территории.

ЛВ: По-хорошему, нужно делать выставку в общественных пространствах, которые никому не принадлежат...

ОД: А есть ли вообще пространства, которые никому не принадлежат?

Юрий Юркин: Все зависит от типа интеракции в каждом конкретном случае. В каждой конкретной коммуникации возникает реальность, которая не сопоставима с другими реальностями, она уникальна, как уникальна модель отношений, которую невозможно подстроить под институциональные теории.

Была реплика о бинарных позициях — о коммерческой галере, и тут как раз вылезают уникальные моменты. Галерея XL — это такой многоголовый змей, который не только коммерческая галерея, потому что она не может — объективно говоря — существовать за счет того, что продает работы Группировки «ЗИП». Она существует за счет продаж других работ более дорогих художников. По собственному желанию галерея работа с ними, у нее не только финансовый интерес, здесь работает другая интеракция. В данном случае это не помещение коммерческой галереи.

Вопрос из зала: Насколько сегодня блошиные рынки в Москве и России развиваются? В чем отличия от советских моделей?

ЛВ: Блошиных рынков нового образца сейчас очень много — в Петербурге каждый месяц проходит 5-6 рынков в новых формах, они называются уже Garage Sale или Flea Market. Возникает некое множество в этой системе, они пока не конкурируют между собой, а скорее прививают культуру сэконд-хэнд. Рынок на Уделке уникален тем, что существует в старой логике. Он может трансформироваться — например, превратиться в профессиональный рынок антиквариата, или финских товаров, так как это станция финского направления.

У меня был тезис по поводу разговора про искусство. Я не профессионал в этой области, но сталкивалась с этим, несколько лет жила в Германии. Там очень мало художников, которые продают свое искусство в виде объектов. У многих левацкие настроения, и почти все работают с процессами — они продают себя и свои идеи, а не предметы искусства, выступают модераторами в процессах, которые запускают. Например, одна из наших знакомых групп Reingungsgesselschaft сделали любопытный проект: соединили велотренажеры в фитнесс-зале с электричеством, и люди обеспечивали электричеством весь квартал. Это тоже искусство — они получают за это деньги, но продают не предметы. Можно уходить из системы, находя новые ходы или вовсе новые логики.

Группировка ЗИП. Фрагмент выставки «Черный рынок». 2016. Галерея XL, Москва // Фото: Ольга Данилкина

ОД: Вы рассказывали, что рынок — это место общения, при этом сама купля-продажа не является главным. У меня тут возникло следующее размышление: получается, что этот процесс становится поводом, чтобы маркировать пространство, в котором можно объединиться, организовать коммуникацию и так далее. У меня тут же появился вопрос, а что еще может стать таким поводом и почему он должен быть? Я это поняла так, что, допустим, если мы скажем, что у нас тут маркет, то система пройдет мимо и не заметит, а если — в порядке бреда — выставка, то само слово «выставка» сегодня привлекает больше внимания системы, чем слово «маркет». То есть, где-то повод для объединения — это купля-продажа, а где-то — вспоминая «Типографию» — это творческий процесс. В логике местного сообщества, которое с подозрением относится к рынку вообще, первая реакция на блошиный рынок — это вопрос, зачем туда идти, ведь это денежные отношения. Меня удивляет то, что именно этот денежный процесс оказывается вторичен и даже становится ключом для коммуникации.

ОП: Когда в конце 60-х в Германии появились рынки нового формата, уже левые, экологичные, куда люди приходили, чтобы уйти от общества потребления, началось все с блошиного рынка, который в 1967 году в Ганновере сделал художник Райнхард Шамун (Reinhard Schamuhn). Этот рынок был для него арт-проектом — художественным перформансом, который в немецком контексте имел очень четкий культурный кореллят — это часть немецкой истории, ведь первые рынки в XV веке организовывали монастыри, чтобы прокормить бедных. Таким образом это был феномен, увиденный и переосмысленный художником, что немаловажно, учитывая, что ещё происходило в Европе в 1968 году — вот-вот уже был «на кончике языка» массовый протест против капитализма и бездумного потребления. Таким образом, художник — это человек, который обладает каким-то особым чувством, шестым, седьмым или десятым...

Еще одна важная вещь: художник становится медиатором — и то же самое происходит, например, в архитектуре. Архитектор сегодня это уже не тот, кто строит здание, а тот, кто придумывает идею и занимается модерированием групп интересов, приводящих к реализации идеи. Руководители архитектурных мастерских не занимаются проектированием зданий — это самое простое, что отдается вчерашним выпускникам. То же происходит с художниками.

И в архитектуре, и в художественном мире начинает важную роль играть время, понимаемое как способ увеличить пространство и наполнить его новым содержанием. Архитекторы и дизайнеры ломают голову над тем, как создать такие городские пространства — внутри и снаружи, — которые будут работать 24 часа в сутки. Простой пример: все уходят от идеи бизнес-центра, так как нельзя 100% территорий занимать офисами, потому что они закрываются в 6 вечера, а значит, с 6 вечера и до 8 утра это абсолютно бессмысленная пустая территория. Это бред в городах, где все время не хватает места. Значит, нужно организовать пространство так, чтобы когда закрываются офисы, открывалось что-то другое, что будет работать до 8 утра, и территория будет задействована на 100%. Та же идея стоит за sharing economy. То же самое с паркингам в доме: все утром сели в машины и уехали, и днем он стоит пустой, но если это жилой дом, который соседствует с бизнес-центром, паркингом может пользоваться бизнес-центр. Нужна только идея, так как время — это то, что позволяет создавать дополнительные пласты пространства.

Коммерческая галерея — это одна из функций этих четырех стен, но здесь могут находить место и другие функции, которые одна другую не отменяет. То же самое происходит с паркингами, например, в Германии, когда их в выходные занимают уличные рынки.

ББ: Есть пример — «Летучая кооперация», художники, которые сделали бартерное кафе, и после составили инструкцию, по которой такое кафе может сделать любой другой. Почему бы «ЗИПам» так не сделать?

СС: Да, это хорошая идея. В этой выставке мы только начали работать с этой темой, так как она включена во всю нашу деятельность в Краснодаре, поэтому мы думаем как-то это описывать.

ОД: Мне кажется, важно, что то, что мы видим в галерее сейчас, это результат того, что ребята делают в Краснодаре в отрыве от всяческих галерей — активизм, самоорганизация вне институций.

ОП: Я вижу, тут многих ставит в тупик то, что форма выставки в галерее выбрана очень конвенциональная, в то время как содержание пытается от этого уйти. Противоречие создает напряжение. Напряжение — это важно, и создавать его — одна из задач искусства.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

сКОЛЬКО ОШИБОК…