Есть мнение:

Сергей Сапожников

The Drama Machine

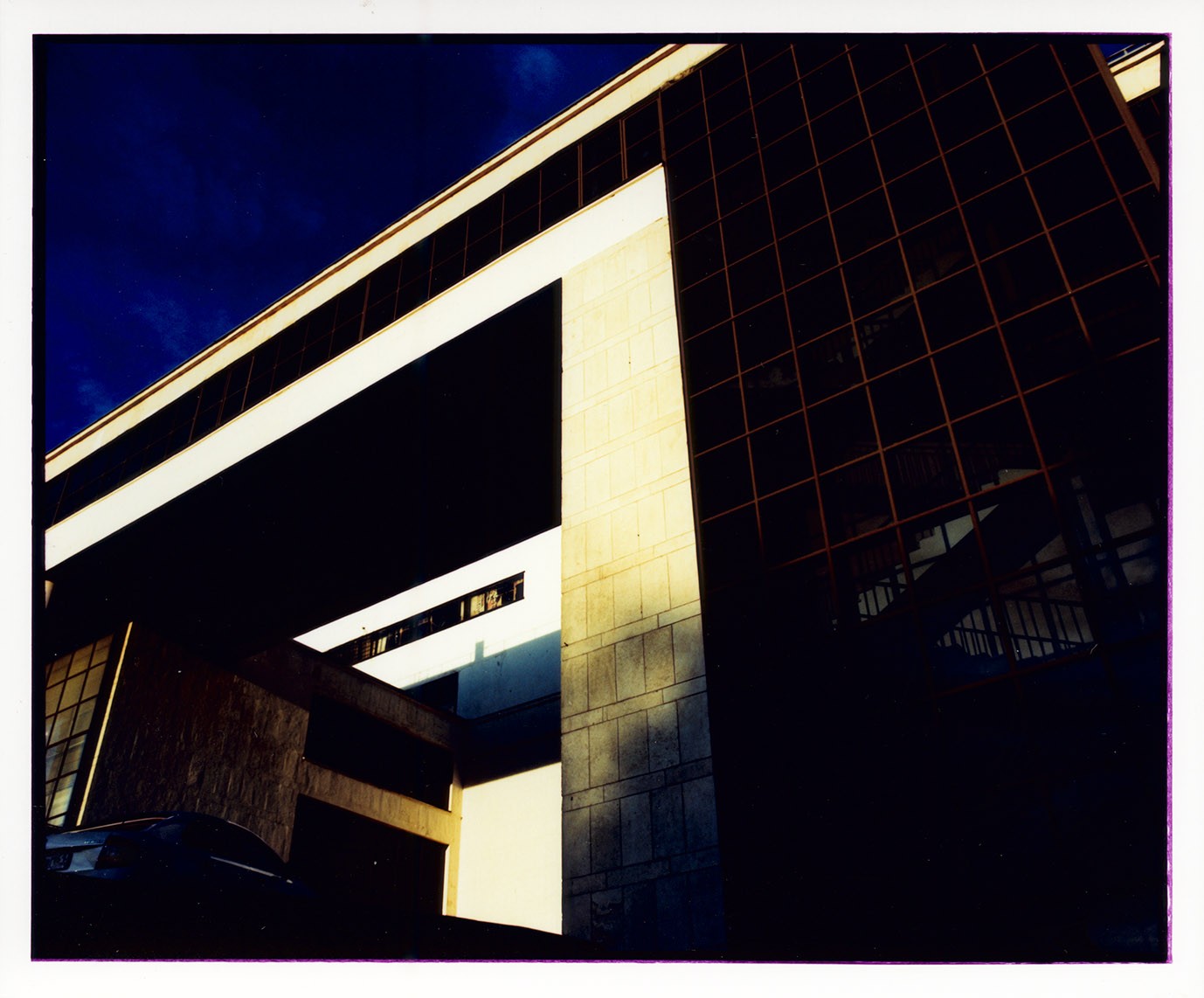

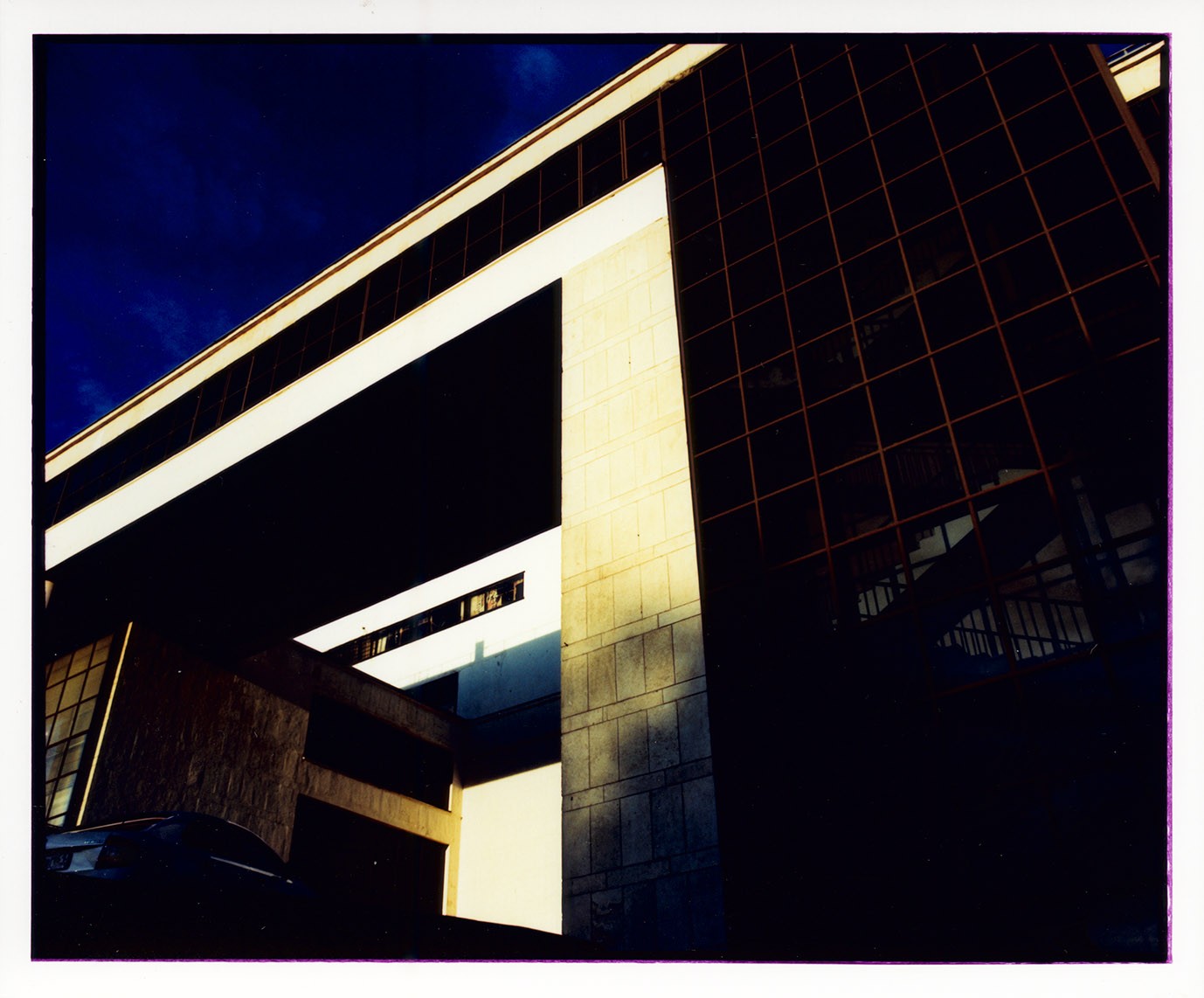

The Drama Machine — проект фотографа Сергея Сапожникова, посвященный ростовскому Драматическому театру им. М. Горького. Он был показан в пространстве фонда «Дон» в Ростове-на-Дону в прошлом году, а в январе приехал в московский «Ударник», где его еще можно посмотреть до 10 марта. Проект вызвал дискуссию среди авторов aroundart.org, чьи мнения разошлись — публикуем результат и будем рады, если вы присоединитесь к дискуссии в комментариях.

Ольга Данилкина: Эта выставка для меня — повод обсудить ряд сквозных моментов в работе Сергея Сапожникова, которые не дают покоя тем, как противоречиво их можно прочитать.

Интерес к его работам у меня возник на выставке «Полароид стрип» в XL два года назад. На ней художник сделал не привычную развеску масштабных работ, а выставил в витринах рабочие материалы — десятки «проб» на полароидах

Проект The Drama Machine выразителен как попытка работать исключительно с эстетикой: архитектурные идеи конструктивистов вытаскиваются из прикладного поля в сферу чистых форм и пятен. Здесь Сапожников остается верен себе, используя для конструкций бессвязный в своих отношениях «хлам», приглашая внедриться туда своими телами профессиональных танцоров. Здесь для меня начинаются противоречия трактовок. Нельзя отрицать это эстетство — и «продукта», и процесса создания. Но это то, что мне лично не хочется ставить во главу угла, потому что для себя я не могу найти ответа на вопрос, зачем сегодня нужно эстетство и «красивое» в искусстве само по себе, как самоценность. В то же время здесь интересно равенство бессвязных объектов, в груде которых то ли человеческое тело становится таким же объектом (создания композиции, как в скульптурах из человеческих тел на парадах тоталитарных режимов), то ли объекты становятся такими же субъектами, как человек. И этих смыслов отсюда не вычесть.

При этом Сапожников к человеку в своих работах скорее равнодушен — он говорит об этом, в частности, комментируя свой следующий проект, книгу «Город». Казалось бы, что здесь такого? Но для меня остается снова без ответа еще один момент: то, что автор в данном случае — тоже человек, и его творчество есть воля автора и его ответственность. В том, как человек изымается как субъект из этих работ (субъект смотрения и взгляда, субъект отношений и языка), мне кажется, создает предпосылку для того, чтобы была изъятой и ответственность — за все те мелочи, какие собираются за понятием субъекта, если мы говорим об искусстве.

Ольга Дерюгина: Подойти к обсуждению выставки можно с разных позиций. Я выступаю с позиции человека, который не видел экспозицию в Ростове — а значит, московскую сравнивать мне не с чем, поэтому я хотела бы поместить проект в более широкий художественный контекст, выходя за рамки ростовской и даже российской сцены — у меня скорее взгляд туриста.

Тема сама по себе меня сразу же привлекла: The Drama Machine — тело как машина, архитектура как динамическая структура, спектакль как модус бытия — всё это безумно интересно… Однако говорит ли что-либо проект собственно о самом театре — о его истории и о реконструкции, которая, по мнению Сапожникова, нарушила исторический облик здания?

Пластически фотографии художника приближаются к языку живописи — снимки настолько контрастны, что светотеневые переходы почти неразличимы, и изображения выглядят плоскими. Архитектурные конструкции напоминают схемы или эскизы, исходя из которых, разобраться в общей структуре едва ли возможно. Метод экспонирования ещё более усложняет восприятие проекта: плотная развеска большого количества разномасштабных, насыщенных и по композиции, и по цветовому решению, изображений не способствует созданию цельного образа. Так же, как и стенд с многочисленными полароидами, где изображения пересекаются и наслаиваются. The Drama Machine, словно Франкештейн, распадается на вереницу частей.

Вероятно, моё восприятие проекта было бы иным, если бы вполне конкретный театр с конкретной историей не упоминался. Тогда можно было бы поразмышлять про построение кадра, экспрессивность ракурсов, высокую контрастность картинки и прочие формальные атрибуты работы. Но даже если разбираться исключительно с эстетикой, она отсылает назад, в 90-е — за счет использования пленки, да и особого характера документируемой перформативности: с легким оттенком пренебрежения к актуальному художественному контексту, как будто бы он недоступен или несущественен. Мифотворчество без оглядки на практики предшественников и современников.

При этом предыдущие работы автора — «Халабуда»

Генеалогически The Drama Machine, безусловно, является продолжением того же приема и образа мысли. Но в силу привязки к конкретному «кейсу», от неё ожидаешь увидеть большую рефлексию и убедительность. Полагаю, если проект изначально заявляется как работа с историческим контекстом, с тем, какие изменения происходят с изучаемым объектом с течением времени, то очень хочется визуальной точности, пластических соответствий, способствующих раскрытию темы, а не интуитивной интерпретации, ведущей к дальнейшей мифологизации исходной проблемы, доходящей до точки вопрошания «а был ли, в самом деле, театр?».

Данилкина: Оля, а можешь подробнее пояснить, почему эстетически эти работы отсылают к 90-м? Какой конкретно ты имеешь в виду контекст и предшественников, которые здесь игнорируются?

Дерюгина: Возможно, я не права. Это субъективная интерпретация. Для меня 90-е складываются из двух компонентов: яркое авторское «я» и перформативность. То, как снимает Сапожников, с одной стороны, документация (создаваемых им конструкций и ситуаций), но с другой — это не фотографическое видение, а очень художественное. Про игнорирование — я не имею в виду кого-то конкретно. Скорее про художественный подход в 90-е и сейчас: если посмотреть на выставки, которые сейчас производятся, большинство художников пытаются либо «вписаться» в глобальную повестку, либо каким-то образом рефлексируют на работы предшественников. Сапожников же, как мне кажется, выступает с позиции автора-первооткрывателя, очутившегося на некой terra incognita. Для меня очень важно видеть сцепки с временем и пространством. Вот почему пленка, почему такая контрастность, как это соотносится с темой, с современной ситуацией?

Лейли Асланова: Прежде всего, нужно предупредить, что я лицо ангажированное: в первую очередь как патриот ростовской художественной сцены, в следующую – как сотрудник Фонда современного искусства «Дон», который совместно с Газпромбанк Private Banking является инициатором данного проекта. Поэтому всякий раз когда мне предлагают включиться в критическое обсуждение продукта творческой деятельности Сергея Сапожникова или другого автора из Ростова-на-Дону, я невольно занимаю позицию любви, связанную со знанием профессиональных и личных процессов их практики.

Мое наблюдение за практикой Сапожникова суммируется не только из собственного анализа его периодов, которые берут начало в субкультурном граффити, но из регулярных бесед об искусстве с художником и подглядывания за процессом инсталлирования «архитектуры» для съемок, его исследованием вернакулярного городского ландшафта с фотоаппаратом в руках. Здесь, мне кажется, я понимаю некоторую логику развития его языка внутри каждого конкретного медиума и жанра, за который он берется: любопытство и страстное увлечение, во время которого он вырабатывает академический подход и с головой погружается в изучение материала, техник и инструментов; интуитивный эксперимент; затем структурный анализ собственной практики и своей инновации в контексте мирового искусства и сложившихся традиций; затем отрицание, которое случается с приобретением нового кругозора. Так было у него с граффити и это, на мой взгляд, происходит с пониманием фотографии, недаром за The Drama Machine следует его с Владимиром Левашовым книга «Город» со стрит-фотографией, которая преемственна традиции man-altered landscape. За пределами этой логики, пожалуй, осталась только живопись, которой сам художник отводит периферийную роль эскиза к постановочной фотографии.

Тотальный проект The Drama Machine я понимаю как квинтэссенцию творчества Сапожникова, внутри которого он манифестирует связи внутри трендов, выделяемых им из большой художественной культуры в персональную систему координат, выраженную в его документальном, постановочном и экспозиционных подходах. Я согласна в контексте данного проекта называть художника языковедом, но не краеведом — замечание, которое я слышала из-за того, что он в качестве главного героя проекта помещает здание театра драмы родного города, который признан памятником культуры мирового значения. Сама архитектура и судьба здания театра им. М. Горького находит родство с логикой артистического метода Сергея Сапожникова, по поводу чего хочу отослать к высказыванию исследователя конструктивизма Юга России Артура Токарева о ростовском театре: «Уникальное свойство, абсолютно утраченное современными архитекторами — мыслить целым»[1]«Ростовский театр — произведение архитектуры, которое создавалось для восприятия с любого расстояния. Это все то, что отличает Щуко и Гельфрейха от конструктивистов, точнее от их функционального метода, который направлен на законченный, свернутый внутри себя объект. Конструктивисты решали функцию, прежде всего, а остальное — как получится. А тут люди делают совершенно иное, они мыслят категориями классиков на уровне пространства. Даже не то важно, что театр симметричен, что у него есть фасады, что он фронтален, что он монументален (это все от классики), а именно то, что само пространство города они понимают таким образом. Он является составной частью системы, и он же эту систему формирует. Уникальное свойство, абсолютно утраченное современными архитекторами — мыслить целым». Полный текст читайте здесь. Умение мыслить целым — это тоже о Сапожникове, возможно, в условиях короткой памяти современности — этот спектакль The Drama Machine окажется посильным не для всех.

Елена Ищенко: Меня в этой серии Сапожникова в первую очередь смущает тотальность взгляда художника, которая диктует строго выстроенное пространство, исключающее любую возможность случайности. Пространство этих фотографий такое безвоздушное, изолированное.

В этом смысле, конечно, более показательна серия «Город» — обращение к архитектуре, которая на фотографиях Сапожникова, где нет ни людей, ни вообще объектов повседневности, как будто снова становится некой тоталитарной идеей, тотальным организующим принципом.

Сапожников очень тщательно работает с композицией, делает её очень точной, уравновешенной. Интересно, что в его ранних работах такой принцип организации — как и в пробах, о которых ты, Оля (Данилкина), говоришь, ещё давал зрителю возможность свободного взгляда, рассматривания, всматривания. Мне кажется, что этот зазор между чёткостью композиции и в то же время её пространственной свободой создавал разрыв между самой вещью и её образом на фотографии. Во многих фотографиях из серии The Drama Machine (хотя далеко не во всех) и особенно в серии «Город»

Сначала это очаровывает — когда я первый раз увидела фотографию мукомольного завода, я прямо затаила дыхание. Но красота этой работы не в случайности, а в тотальности, выверенности, каком-то выстроенном совершенстве. По сути, эти снимки напоминают фотографии проектов Альберта Шпеера, вроде вот этой

Интересно, что Сапожников вроде бы снимает повседневность, зачастую неприглядную — покосившиеся лестницы и крылечки, гниющее дерево, слезающая краска, — но эта повседневность лишена своей действенности, своей работы случайностей, которые вообще эту повседневность и составляют. Эта повседневность застывает в чётко выстроенной композиции, лишается движения и суеты, становится красивой, даже завораживающей.

Ну, и ещё меня угнетают красота и выверенность этих работ сами по себе, которые, по большому счёту, могут стать очень простым прикрытием для каких угодно идей. Это пугает. В основе этих работ, по сути, нет никаких принципов, кроме формальных.

Интересно ведь в какой терминологии сам художник рассуждает о своих работах, требуя от зрителя «тренировку зрения», чтобы различать все оттенки, «практиковать своё видение цвета и плотности». Я не против этого, но это вызывает совершенно консервативные категории вроде «тайны мастерства» — о них говорит Светлана Баскова в диалоге с Сапожниковым.

Мне кажется, что сейчас такая позиция художника сближается с консервативной. Формальные принципы не могут защитить от того, что твой проект не будет использован в каком-нибудь идеологическом дискурсе, вроде выставок Арсения Штейнера.

В этом смысле, на мой взгляд, такая тотальность взгляда и формирует то, что ты, Лейли, называешь умением мыслить цельным. Получается, что это цельное — это то, что, уходя от фрагментарности, собирая эту фрагментарность, формируется под определённым, строго выстроенным углом зрения.

Данилкина: Согласна с тобой полностью — это именно то, что меня смущает, эта уязвимость в отношении интерпретации. Здесь мы возвращаемся к тому, о чем много говорили между собой — о том, что, как ни крути, само устройство произведения не может не содержать в себе политической позиции. Политическая позиция здесь имеется в виду не буквально, а прежде всего как режим отношений элементов внутри произведения, произведения со средой и зрителем.

Лейли, к тебе в связи с этим вопрос: что ты понимаешь здесь под целым? Что в него входит в данном случае?

Асланова: Да, более воздушные и чувственные ранние серии Сапожникова находят больший отклик и у меня лично. The Drama Machine я понимаю интеллектуально и согласна, что проект находится в контексте искусства ХХ века.

Когда я говорю, про цельность у Сапожникова, то имею в виду то, как он развертывает фрагменты сцены в комплексное зрелище, которое создает единое впечатление. Да, у него не найти вульгарной случайности в композиционном решении картинки. Однако, несмотря на то, что это постановочная фотография, она все же содержит в себе документ формы, которая рождена не только волей художника, но изменяется под давлением факторов выбранной природной локации и времени. К примеру, есть кадры конструкции-трактора в снегу, хотя основные съемочные дни пришлись на теплое время. Есть также в экспозиции черно-белые фотографии «бекстейджа», на которых мы можем видеть танцоров, и полароиды с интерьером театра.

У меня есть чувство, что в арт-сообществе мнительность по отношению к «фашизоидности» мышления того или иного художника срабатывает часто не к месту. Особенно смешно, что обычно эти подозрения селятся в тех случаях, когда художник стремится создать качественное произведение в материале, что, конечно, требует финансового участия. Я, к примеру, больше напрягаюсь с того, когда во мне (зрителе) вычисляют параноика, ненавязчиво сталкивая с наблюдением случайного уголка белого листа, виднеющегося из-за верхней полки.

Тем более нужно понимать, что «да, я власть» всегда сумеет апроприировать в своих интересах любой идеал, стратегию и даже случайность.

Сплошная возня.

Данилкина: Не согласна, что апроприировать можно все, по крайней мере, не абсолютно, а в конкретном пространстве и времени.

Анна Быкова: Новые проекты Сергея Сапожникова меня страшно разочаровывают :( Когда он только появился в галерее Paperworks, его работы захватывали — парящие в невесомости люди на фоне полуразрушенных сараев и гаражей. Казалось, наконец, появился художник и фотограф, способный придать архитектуре антропологическое измерение, человека лишить гравитации, а из перформанса сделать фотографию.

Проект про театр в Ростове-на-Дону не радует совершенно. Памятник конструктивизма, авангарда и советского ар-деко, сооруженный на юге России архитекторами с петербургской академической выучкой и ансамблевым мышлением, сегодня обезображен реставрацией. Это проблема. Но Сапожников не об этом. Он берет трактор — а театр-трактор, театр-танк имел в 1930-е и мемориальное значение (в память о гражданской войне, в которой танки-тракторы участвовали непосредственно) — и украшает его тряпками и палками. Танцоры парят внутри конструкции. Сделаны огромные отпечатки (хорошее капиталовложение!). В каталог написаны статьи архитектуроведов. Но сам проект Сапожникова? О чём это? Зачем? Если то, что Сапожников снимал раньше, тоже было постановкой, но документальной, потому что говорило о какой-то всамделишной локальной ситуации, то такая инсталляция оказывается спекулятивной. Сапожников просто берет архитектурную историю и эксплуатирует ее. Он не сообщает нам ни о проблемах здания, ни переосмысляет его стиль, ничего не рассказывает об эпохе, когда оно было создано. Получается просто анекдот с реализованной метафорой — театр-трактор хахаха. Мне не смешно. Мне грустно. И это тогда, когда другие фотографы, работающие с архитектурой, предпринимали именно «художественные исследования»: и Бехеры, и Гурский, и Алексей Боголепов, и Максим Шер ориентировались именно на то, чтобы рассказать об объекте съемки, создать свой оригинальный «каталог», или развить стилистическую историю уже созданных сооружений. У Сапожникова не получилось. И вряд ли подобную задачу он перед собой ставил. Это не упрек. Это недоумение. Это зрительская фрустрация.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.