Аня Курбатова

Новая героиня в рубрике «Портрет художника в юности» — выпускница летней школы университета Bauhaus и школы вовлечённого искусства «Что делать» Аня Курбатова, живущая в Воронеже.

Автор фото: Катя Квасова

Мария Ласкина: Где ты получала художественное образование?

Аня Курбатова: У меня было две попытки получения академического художественного образования, обе закончились, собственно, одинаково, оставлением этого процесса за некоторое время до окончания. Оба раза это случилось по той причине, что я занималась пустым производством никому не нужных работ и предоставлением отчётности об этом процессе. Но причина застоя была связана, скорее, не с самим местом и не с отношениями между мной и преподавателями (хотя их нельзя было назвать простыми), а скорее с внутренним ощущением того, что от этой деятельности я тогда получила всё, что мне было нужно и возможно получить.

Поэтому самый главный урок, который я извлекла из учёбы в художественном училище и педагогическом университете — это то, что не приносящее пользу можно и нужно оставлять на любом этапе, даже близком к финишу. С другой стороны, этот период дал мне набор технических возможностей, понимание того, чем именно я хочу заниматься.

МЛ: На каком отделении ты училась?

АК: Оба раза я выбирала отделение живописи, которая мне на самом деле не близка. Правда, те техники, которые я использую сейчас в графике — отчасти последствие консервативного образования.

Дальше у меня было три совершенно разных по интенсивности и времени опыта обучения в неклассических художественных школах. Первая попытка — летняя школа университета Bauhaus (Веймар, Германия), курс графики. Развитием того набора практик, который я там нащупала, стала моя первая персональная выставка «Вместо».

- Аня Курбатова. Вместо. Воронеж, ВЦСИ, 2015 // Фото: Евгений Ярцев

МЛ: Расскажи, как ты пришла к современному искусству?

АК: Несколько лет я занималась литьём из гипса на заказ и в какой-то момент обнаружила отсутствие у себя каких бы то ни было собственных идей при немалом наборе технических навыков, сложно применимых за пределами дорогих интерьеров. Примерно в то же время у ВЦСИ [Воронежский центр современного искусства] появилось помещение, и там шёл ремонт. Я решила, что мне хочется как-то вовлечься в этот процесс и просто написала, что хочу прийти и помочь. Стала чаще приходить на выставки, общаться, больше смотреть и читать. Это было очень странно, потому что я достаточно замкнутый человек и для меня это нехарактерная модель поведения, каким-то образом стараться вторгнуться в уже существующее сообщество.

Продолжилось это всё следующим опытом школы. Я оказалась на образовательном курсе ВЦСИ, это был 2014 год. Выбрала курс Сергея Ивановича Горшкова, подав туда заявку по той причине, что Сергей Иванович работает с деревом, а для меня этот материал был непрояснённым, непрочувствованным, я никогда с ним не работала. Мне в тот момент была важна постоянная, интенсивная работа с чем-то, чего я не знаю. Не просто делать что-то непривычное для себя, а ещё и создать максимально специфические условия, чтобы новым было всё.

Следующий этап образовательных практик — это школа вовлечённого искусства «Что делать», которая стала новым измерением и темпоральности, и степени погружения. Если первый опыт — летняя школа Bauhaus — трёхнедельный интенсив, когда мы весь световой день проводили в постоянном совместном, но индивидуальном процессе поиска, в обсуждениях, просмотрах чужих работ, прогулках, спорах. И всё это было про один проект в основном, но с очень серьёзной побочной работой подготовительной. Вторая история — про регулярность, проживание в повседневном ритме, когда ты два раза в неделю переключаешься на это, знаешь, что какое-то время будет занято медитативной практикой. Школа «Что делать» — совсем другая история. Это когда ты перемещаешься, во-первых, в пространстве на весомый промежуток времени, оказываешься в иной среде, во-вторых, живёшь с людьми, с которыми ты не живёшь обычно. Это одновременно про вместе в быту и вместе в проектах — в реальных и вымышленных ситуациях.

МЛ: Этот опыт коллективности в школе «Что делать» как-либо повлиял на тебя и на твои художественные проекты?

АК: До школы я задавалась вопросом, могу ли я работать в коллективе, потому что к тому моменту мой опыт коллективного был ограничен участием в нескольких групповых проектах, и я понимала, что для меня это достаточно травматичный процесс. Мне довольно тяжело принимать взаимодействие в больших группах. Каждый раз это для меня вызов. Нужно встроить своё мнение и видение в общее и сорганизовать с мнением и видением остальных участников и участниц.

Я поняла для себя очень важную вещь, что готова быть частью коллектива в какой-то деятельности, но не готова быть ею как художница. Для меня на этом этапе искусство — по большей части индивидуальная практика. С другой стороны, нельзя отменить хрупких связей между художниками, объединения, которые могут складываться на какой-то промежуток времени для проекта, действия. В организационных моментах я полностью за коллективную деятельность, для меня это работает и кажется комфортным, но, в случае с искусством, я, видимо, слишком авторитарна.

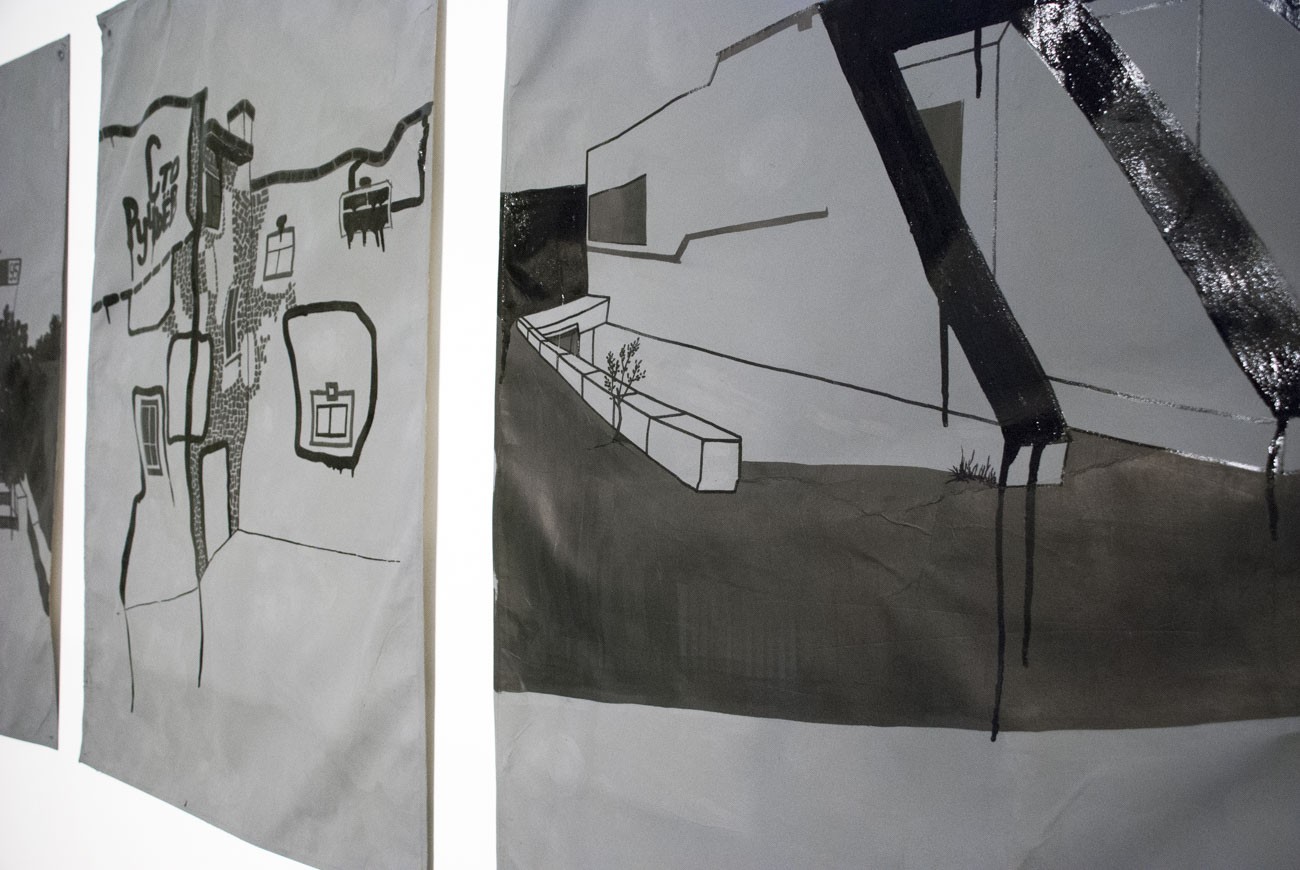

Аня Курбатова. Пустое множество (баннеры, акрил) // В рамках выставки «В славном городе Воронеже», ЦСИ «Винзавод», 2015

МЛ: А есть ли какой-то возможный для тебя тип взаимодействия в художественном проекте?

АК: Сейчас мне видится такая возможность в проектах, так или иначе связанных с музыкой, звуком. Музыкальный движ всегда связан с сообществом, с объединением людей, которых может вообще ничего кроме не объединять.

Из школьных примеров — мы работали с Леной Ревуновой в одном из учебных проектов, и там было всё очень здорово, работа органично возникла из переписки и обсуждения разных общих тем, а не от того, что мы с ней специально договорились сделать что-то вместе. Мне нравится, когда объединения возникают спонтанно, когда это какая-то открытая структура, в которой ты находишься до тех пор, пока чувствуешь её.

МЛ: Ты имеешь в виду организацию мероприятий или именно само музыкальное производство

АК: Наверное, и то, и другое. Правда, это скорее потенциальное поле для дальнейшего развития, потому что у меня ни в том, ни в другом толком нет опыта.

Мне кажется странным, что музыкальные мероприятия и выставочные проекты почти всегда существуют автономно друг от друга или в формате выступления на открытии: такую же автономию сохраняет и литература, и театр. По-моему, в возможных пересечениях есть потенциал, а еще это выход из комфортного, «своего» круга. Мне сейчас интересно встраивать аудио в свои проекты, если позволяет формат.

МЛ: Скажи, наиболее интересные тебе художники как-то поменялись после обучения в арт-школах? Кто тебе нравился «до» и кто тебе симпатизирует сейчас?

АК: Кэте Кольвитц — моя первая любовь, ещё со времен училища. Один из чётких образцов равновесия социальной ангажированности и художественного языка. Ева Хессе. Вообще не очень люблю выделять «любимых», привязанности меняются.

У меня не было «до» и «после», нечаянно получился непрерывный процесс. Всё, чем я была занята на протяжении последних трёх лет — это разные формы участия в образовательных проектах и самообразование, поэтому «до» настолько размазано, что я не знаю, где искать «после».

МЛ: Ты говорила, что важные для тебя темы — это юность, пространство и информация. По итогам школы вовлечённого искусства «Что делать» у тебя был проект «Я вас очень люблю, только кто же вы?». Получается, что он соединяет все твои магистральные темы: пространство как «не-место», любовь как архетипическая часть «юности» и «информация», которая не доходит до адресата?

АК: Надо прояснить, что я понимаю под юностью, потому что для меня это не столько возраст, сколько состояние готовности к внутреннему взрыву, к имплозии. Состояние тихой истерики, которая как раз есть в этих письмах. Тут скорее даже не про любовь, а про отчаянные попытки сломать коммуникационный барьер. На сегодняшний день это для меня одна из важных работ.

У меня давно была мысль сделать работу о переписке через бутылочную почту, потому что это история про утопию, невозможность, про крик под водой, но и про мечту. Бутылочная почта — это самый ненадёжный способ передать кому-то информацию, но, с другой стороны, есть какие-то совершенно волшебные истории о том, как эта коммуникация всё-таки оказывалась состоявшейся и отправитель находил своего адресата. В том числе, одна из историй относительно недавняя — о спасении мигрантов с тонущего судна, когда их письмо с призывом о помощи меньше чем через сутки оказалось у берега и было найдено спасателями. Другой парадокс — закон, который был принят в Англии в 1590 году, запрещающий под страхом смертной казни вскрывать найденную бутылочную почту любому, кроме специального человека при дворе, действовавший вплоть до конца XVIII века. Это похоже на сюжет сна: ты получаешь послание, которое нельзя прочесть.

МЛ: Продолжая разговор о темах. Что ты понимаешь под «информацией»?

АК: Эта тема есть у меня, наверное, везде в той или иной форме. Это, с одной стороны, фон, который окружает человека и может быть очень по-разному явлен, начиная от визуальных образов до условных правил, потому что всё, что мы так или иначе получаем — визуально, аудиально — это кем-то предложено всегда. Мы можем этот гипертекст воспринимать по-разному: как миф, как правила игры; как заведомо истинное или заведомо ложное послание. Существует много граней, это всё очень субъективно и может быть воспринято в разных контекстах. Не всегда этот контекст заранее задан. Как раз здесь, мне кажется, и начинаются эти разрывы, искажения, «бутылочная почта», когда один рассказывает историю, а другой воспринимает это как абсолютную истину или агрессивную ложь.

МЛ: Как раз про это и был твой проект Res nullius.

АК: Любая работа начинается с вопросов к себе, которые мне почему-то кажутся важными. В случае с этой серией мне стало интересно, что есть важного в визуально перенасыщенной среде. Эта история была гипотезой о том, что, возможно, настоящее осталось только там, где не интересно, нечего додумывать. Есть какой-то фрагмент пространства, о котором ничего не домыслить, его нельзя снабдить дополнительными коннотациями. Просто вот вам в любой форме переданная дурацкая фактура, одна из-под другой вылезающие краски. На самом деле, вместо осколков городского пространства на этих изображениях могли быть любые объекты, которые настолько же неинтересны. Правда, от переноса условно «уличного» в пространство галереи осталось вопросов ещё больше — фрагменты начали жить другую жизнь, для себя, в общем-то, противоестественную.

МЛ: Что ты понимаешь под словом пространство?

АК: Это с одной стороны — пространство города, улицы, лабиринт. С другой стороны — полость, укрытие. Если снаружи — это достаточно агрессивная среда, то внутри — это одновременно и стены/границы, и убежище. Меня волнует и одно, и другое, и граница между ними.

МЛ: У тебя есть несколько проектов, отчасти связанных с Воронежем, но которые, как ты говорила, могли бы быть сделаны в любом городе. Для тебя Воронеж имеет большое значение или ты так же могла бы жить в другом городе?

АК: Я бы хотела пожить в других местах, но для меня вопрос пространства, среды, достаточно важен и процесс выбора должен быть согласован со многими условиями. Я скорее за временное пребывание, чем за пускание корней. Но пока продолжаю базироваться в том месте, которое мне кажется более или менее комфортным [в Воронеже].

Большинство проектов о месте нагружены моими собственными историями. Например, проект про клубы — «Пустое множество» — фиксирует, естественно, не все консолидирующие локации, которые когда-либо здесь были, но это во многом обо мне-подростке. Мне бы хотелось как-то исследовать эту тему в других городах, но, скорее, уже в другой форме — более отстранённо, с позиции этакого антрополога.

МЛ: Возможна ли для тебя ситуация развития и реализации себя как художницы в Воронеже?

АК: Раньше мне было абсолютно комфортно здесь находиться, особенно учитывая возможность перемещений, которой я стараюсь как можно чаще пользоваться. Теперь есть чувство, что я топчусь на месте, и самое время что-то поменять. Либо перейти на какой-то новый уровень здесь, либо сменить локацию. Воронежская тусовка довольно уютная и дружелюбная, поэтому возможность расставания с ней кажется похожей на выход с тёплой кухни на мороз. С другой стороны, мне всегда не хватало критики внутри сообщества — сейчас для нового поколения художников такую среду создаёт ШдХ [«Школа для художников» — образовательный проект ВЦСИ], и это очень интригует.

МЛ: Каково твоё отношение к политическому в искусстве?

АК: Мне всегда было интересно, каким образом в искусстве может уживаться эстетическое и этическое, при этом не заваливаясь ни в сторону эстетизации, ни в сторону декламации мнения автора. Пожалуй, это сейчас самый сложный вопрос, который я пытаюсь для себя решить: как, о ком, о чём и какими средствами я могу и считаю нужным говорить. Так, чтобы не начать эстетизировать что-то, что невозможно эстетизировать, например, тему наркофобии, которая минимально артикулирована, или любое насилие, бедность, несвободу. Невозможно делать что-то красивое про что-то уродливое. Настораживает и другая крайность — высказывания, которые существуют, не выходя за пределы комфортных пространств, и никак не выплёскиваются наружу.

МЛ: Появились ли у тебя в процессе работы ответы на вопросы «как, о ком, о чём и какими средствами ты можешь и считаешь нужным говорить»?

АК: Скорее, я до сих пор разбираюсь, что служит импульсом говорить или молчать. Молчание — это тоже вариант высказывания, притом довольно распространённый. Молчание — это, как правило, способ обезопасить себя, своего рода побег. Причины могут быть разными — от страха до отсутствия среды для высказывания.

- Аня Курбатова. Я вас очень люблю, только кто же вы? 2017

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.