Тьерри Де Дюв. «Артефакт»

aroundart.org публикует перевод классического текста Тьерри Де Дюва «Артефакт», впервые опубликованный в переводе Павла Арсеньева в альманахе #17 [Транслит]. В этом тексте художественный критик и теоретик обращается к практикам Марселя Дюшана и описывает то, как искусство определяется посредством энонсиативных условий.

.

Мы также призываем поддержать новый выпуск [Транслит] и книг серии *démarche, пожертвовав любую сумму или купив выпуски альманаха. Сделать это можно через сайт Planeta.ru, пройдя по ссылке: https://planeta.ru/campaigns/translit21

Клубок и парадигма

Перед произведением искусства мы испытываем чувство некой относительной сущности. Эта сущность никак не затрагивала бы нас, если бы мы не улавливали, пусть смутно, что произведение соткано из многочисленных и сложных связей со своим «внешним»: груз окружающей его истории и проходящие через него силы, судьба породившего его индивида и отклик, порождаемый им в нас, молчание, в которое оно нас повергает, или речь, на которую оно нас провоцирует. Но в то же время ничто не заставляло бы нас останавливаться на произведении надолго, если бы оно не высвобождалось беспрестанно из этой ткани отношений и, разрывая цепи и сети, не возвращало бы к себе, как к некой плотной сущности, которая творит свое «внутреннее» бесконечное переплетение связей, которые приводят в движение и определенным образом располагают как произведение, так и нас по отношению к нему.

Эта сущность, этот клубок отношений требует определиться с точкой зрения на него и протянуть одну из нитей к смотрящему. Если вы решите понимать его как образ, то вы классический философ и отдаете предпочтение репрезентации. Если как символ, вы романтик и психолог, вы превозносите экспрессию. Если как объект, вы модернист и экономист, для вас главное — производство. Если как текст, вы наш современник и семиолог, для вас главное — означивание. В соответствии с местом вашего знания и временем вашей речи вы будете разворачивать реляционную сущность художественного произведения исходя из некоего главного отношения — замеченной вами и вытянутой из переплетения нити (или — вытянутой из колоды меченой карты). Каждая точка зрения исключает остальные. Но нам необходимо располагать всеми ими вместе. Отсюда, чтобы отвести проблему, и первая предосторожность — откажемся судить заранее о числе, природе и силе отношений, которые произведения искусства стягивают к себе. Допустим только, что искусство существует, что — будь они представлены, выражены, произведены или означены — произведения искусства существуют.

Как только порог банального заявления о существовании пройден, проблема возникает снова. Клубок невредим и все так же запутан. Что ж, попробуем покрутить его, чтобы нащупать и распутать в нем какие-то узлы. Теперь важна уже не точка зрения, но — работа и метод. Возьмите время, выведите из него все хитросплетения, образующие этот клубок. Тогда каждый обнаруженный узел будет иметь форму противоречия, и вопрос сведется к тому, в каком направлении двигаться дальше. В этом случае вы — диалектик и историк. Или возьмите пространство, расположите все нити клубка в нем. Тогда каждый узел примет вид оппозиции, а вопрос сведется к тому, где нужно разрезать, чтобы оппозиция была действенной. И вот вы уже структуралист и антрополог. Или отступите в сторону от времени и пространства и скажите себе, что все протянутые вами нити суть условия их опыта. Каждый узел потребует редукции: от какого знания нужно отказаться? Вы — феноменолог и эстетик. В зависимости от того, положитесь ли вы на время или пространство, или же ни на что из этого, вы будете проецировать произведение искусства на избранную вами линию, поверхность или же в преддверие всякого выбора соответственно. Тем самым вы развернете клубок в виде сети. Чем бы ни была ценна эта сеть: вписанными в нее траекториями, исчисляемыми в ней случаями или высвобождаемой ею прозрачностью, — здесь обнаруживается несовместимость этих валентностей. Каждый метод исключает остальные. Но желательно было бы располагать всеми ими вместе. Отсюда вторая предосторожность: сочтем возможными все манипуляции, которые размещают опыт искусства во времени истории и пространстве культуры. Скажем просто, что искусство проявляется во времени и пространстве. Адресуясь чувствам или рассудку, диалектизируя время или структурируя пространство, произведения искусства показываются.

Однако проблема всплывает вновь. Ничего не показывается и не проявляется без того, чтобы «говорить» что-либо, кому-либо и по отношению к чему-либо. И клубок отношений снова запутывается. Вновь нужно выбирать. Решите, что невозможно ничего сказать без синтаксиса, сделайте ставку на внутреннее сочленение, крепко держитесь за означающее, и вы — формалист. Или стойте на том, что невозможно говорить без целенаправленного намерения, держитесь за семантику, за смысл, и тогда вы — символист. Или заявите, что невозможно высказываться, не имея за собой фона реальности, замолвите слово за внешние отсылки, настаивайте на референте, и вы — реалист. В зависимости от вашего угла слушания (angle d’écoute) вы услышите произведение искусства представляющим тот или иной концерт отношений, который, опять-таки, заставит умолкнуть все остальные. Каждое решение несовместимо с остальными. Но хотелось бы располагать всеми ими вместе. Отсюда — третья предосторожность: пусть все отношения, о которых заявляет произведение искусства, смолкнут, и тогда у каждого из них будет шанс. Даже если ничего больше и ни о чем большем произведение искусства не говорит (включая реплики в сторону), оно все равно остается самим собой — просто потому, что существует и показывается, высказывает само свое существование в качестве искусства, изъявляет или даже предъявляет его (l’expose sinon l’impose). Этого, как кажется, достаточно, чтобы сделать выбор не выбирать, принять решение не принимать решение. Пусть запутанный клубок отношений, образующий (а может, и конституирующий) произведение искусства, остается не распутанным, не будем предпочитать один слой отношений другому. Но в таком случае мы сильно рискуем замолчать вовсе: или клубок остается на своем месте, загадочный, невредимый и неподвластный анализу, или весь анализ сводится к категоричной и исключающей все, что только можно исключить, тавтологии.

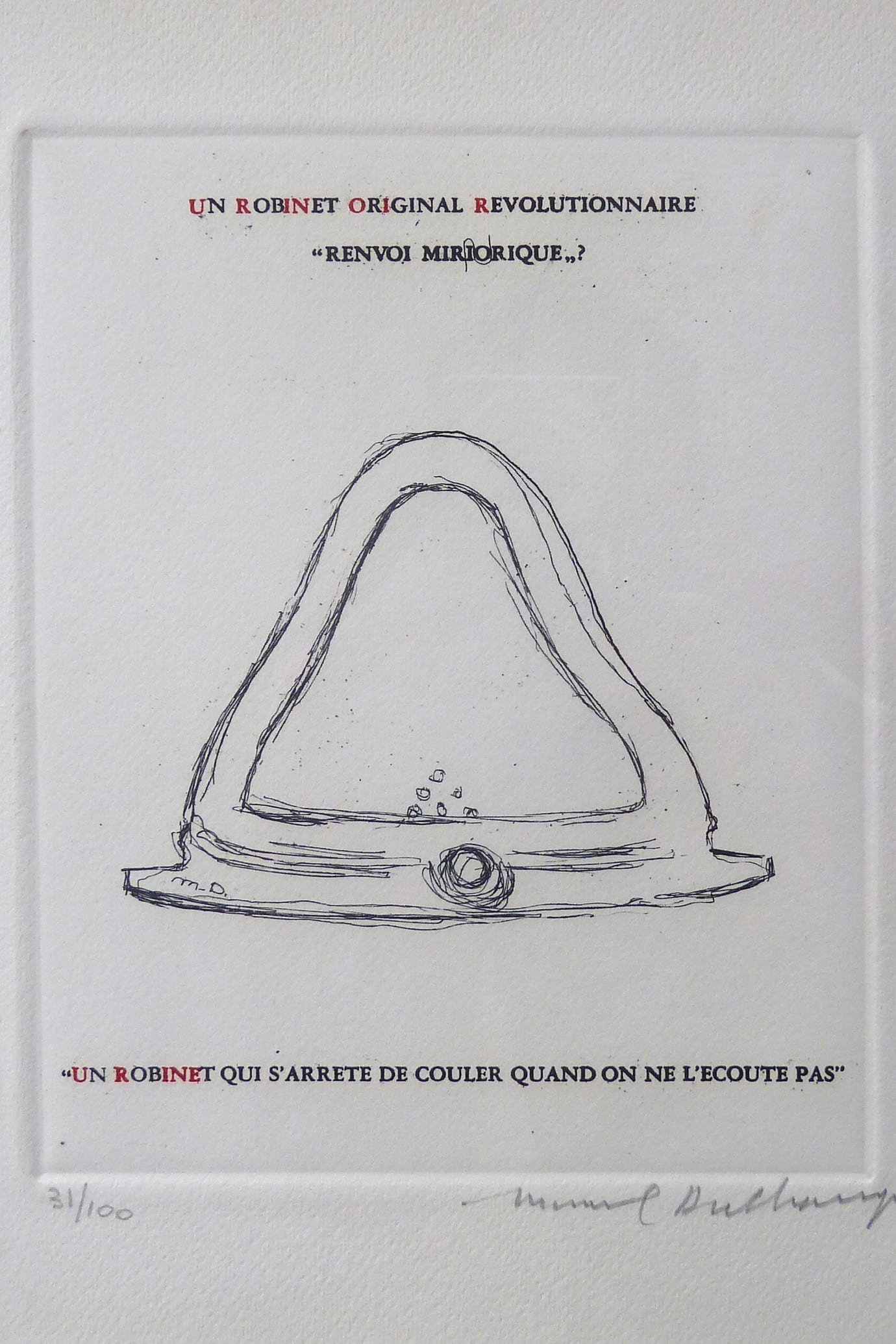

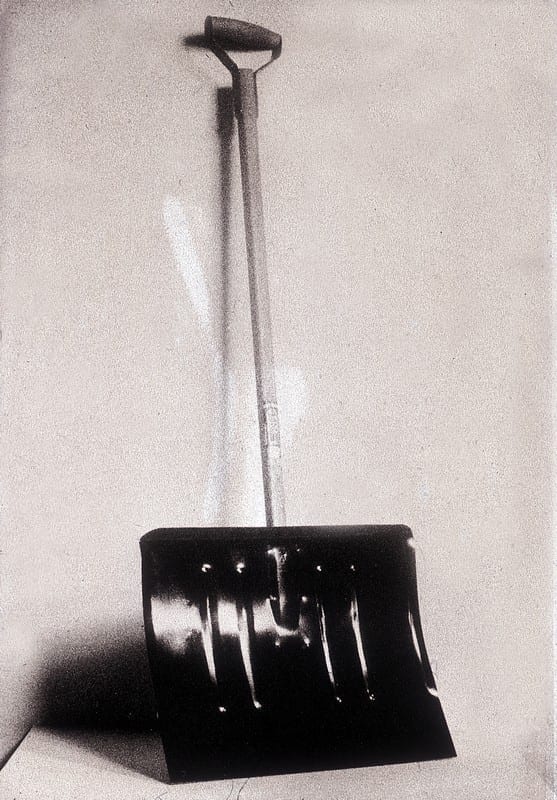

Марсель Дюшан. В предвидении сломанной руки, 1915, оригинал утрачен, реплика 1946. Реди-мейд: лопата для снега, дерево и металл. дар Катерины С. Дрейер в коллекцию Анонимного общества. Йель, Художественная галерея Йельского Университета

Мы сделали несколько попыток, пусть и не исчерпывающих, принять решение о том, как строить парадигму. Выбор точки зрения, предпочтение метода, принятие теоретической ставки надрезают реляционную сущность, каковой является художественное произведение, чтобы извлечь из нее ту или иную сеть или пучок отношений в ущерб другим. До всякого анализа, интерпретации и даже описания первым жестом теории искусства (если исходить из предположения, что такая теория возможна) является ставка на определенную парадигму. Этот протокол не избавляет от подобного выбора и меня, если я хочу продолжать. И вплоть до этого момента три принятых предосторожности приводили меня к допущению разнообразия парадигм, подчеркивающему относительность действенности каждой из них, в надежде подойти к поставленной задаче без предубеждений. Эта надежда тщетна, поскольку решения не принимать решений довольно быстро привели меня к утверждению, что произведения искусства существуют, что они показываются и высказываются в качестве искусства. Таким образом, я тоже изготовил свою парадигму, пусть и элементарную. Но действительно ли я ее изготовил? Или, скорее, нашел, выбрал? Скажем, что, как и все, я сделал ставку (j’ai parié). Это значит, что за мерами предосторожности скрывалось мое принципиальное решение: если теория искусства существует, она имманентна произведениям. Единственная реальная проблема тогда в том, чтобы найти — или выбрать — парадигматическое произведение. А парадигматических произведений во всех смыслах этого выражения: показательных, структурирующих, общезначимых — немного. Это редкие, но решающие — именно потому, что они делают ставку, — произведения. Ведь знание, что порождает парадигматическое произведение, и есть для теории искусства не что иное, как та парадигма, которая позволит затем стяжать знание о самом этом произведении. Это знание, таким образом, никогда не дано, а всегда только обещано как итог дальнейших теоретических решений, которые нужно будет принять с целью максимального приведения произведения в соответствие тому полю отношений, в котором оно является сущностью. Только из запутанного клубка отношений, связывающих произведение искусства с его «внешним», рефлексия может извлечь «теорию» (в кавычках, поскольку эта теория не может быть доказана), которая воссоздаст произведение в его «внутреннем».

Речь, впрочем, идет скорее о факте истории, нежели теории, ибо если парадигматическим является произведение, которое взывает к новой парадигме, то это потому, что сначала оно некоторое время пробивало себе путь в действующих парадигмах, оставляя в них следы. Среди этих следов наиболее заметный и неоспоримый — влияние, оказанное им на художников. На этом этапе, будучи еще непризнанным знанием, парадигматическое произведение работает, отзываясь в практиках и настойчиво требуя теорий. Затем наступает второй этап, с одной стороны, характеризующийся на практике умножением разрывов влияния, жестов отрицания, отклонений и реакций, а с другой, в теории — резким ускорением всех механизмов интерпретации, острым ощущением еще не распознанных теоретических ставок и внезапным уравнением между собой всех предыдущих парадигм. Парадигматическое произведение признает их все истекшими, то есть дисквалифицирует. В этот момент является на свет — путем рефлексии — его собственная парадигма.

Едва ли есть сомнения в том, что мы вот уже лет двадцать как переживаем подобный исторический момент, имея в виду произведение, которое каждый до сих пор ощущает — с ликованием или раздражением — как парадигматическое, как только речь заходит о современном искусстве; это произведение Марселя Дюшана — или произведенное им. Все симптомы налицо. В искусстве: нарастающее влияние в начале шестидесятых, затем — череда жестов отрицания и в конце десятилетия — попытки перепрочтения некоторыми художниками, в том числе концептуалистами. В теории (и в текстах): начиная примерно с 1975 года, дюшановский бум среди интеллектуалов, как в специализированной среде критики и истории искусства, так и за ее пределами. Наконец, в общекультурной жизни: открытие Центра Помпиду в 1977 году большой ретроспективой Дюшана[1]. Отсюда — моя ставка: под обманчивой картиной влияния, отрицания, теоретического бума прокладывало себе путь новое знание, парадигматическим для которого является искусство Дюшана.

Марсель Дюшан. Западня (Trébuchet). 1917. Оригинал утрачен. Реди-мейд: вешалка, прикрепленная к полу; дерево и металл. Коллекция центра Жоржа Помпиду (Париж)

Четыре условия художественного высказывания (l’énonciation artistique)

Главная работа Дюшана — это, бесспорно, «Большое стекло» (Grand verre). Но его парадигматическое произведение, на которое указывают только что перечисленные симптомы, — это реди-мейд. С критикой ему невероятно повезло, и резонанс в искусстве, который тянется за Дюшаном, не меньше. Перед теоретиком, с ним сталкивающимся, он ставит, прежде всего, проблему определения. Что нужно понимать под «реди-мейдом» («le ready-made»)? Около пятнадцати объектов, которые Дюшан окрестил этим именем, или только некоторые среди них?[2] Разнородную совокупность их формальных особенностей или общий смысл, который из них можно вывести? Какое-то априорное свойство избираемого объекта или его апостериорное художественное качество? И наконец, тот факт (если оставить все остальные за скобками), что реди-мейды суть обычные объекты, изготовленные промышленным способом, но объявленные художественными? Определить слово значит уже интерпретировать и вещь. Мы могли бы оставить это на совести Дюшана и удовлетвориться перечнем вещей, названных им реди-мейдом. Однако слово это оказывается не лишено примесей, всегда располагает контекстом, особенно когда его сопровождает качественное определение: реди-мейд может быть больным, несчастным, взаимным, полу-редимейдом и так далее. Нужно ли изолировать это слово и понимать его буквально, в значении «готовый»? Это исключило бы из общего числа вспомогательные реди-мейды (les readymades aidés), подразумевающие некую манипуляцию, модифицирующую объект. И что делать с теми реди-мейдами, которые остались в состоянии воображаемого проекта, как, например, «Щипцы для льда» и«Вулворт-билдинг»? Одним словом, что такое реди-мейд — объект или совокупность объектов, жест или действие художника, или вовсе идея, намерение, понятие, логическая категория?

Очевидно, что даже банальная проблема определения поднимает проблему построения парадигмы. Необходимо какое-то решение. А ведь я решил ничего не решать, не идти дальше простого заявления о существовании и не говорить ничего, кроме того, что реди-мейды, как и все произведения искусства, существуют, показываются и высказываются в качестве искусства. Это элементарное определение есть то, что объединяет их между собой и одновременно со всеми произведениями искусства. Отсюда возможная редукция от множества реди-мейдов к единичности реди-мейда и — в этом смысл моей ставки — его парадигматическая значимость для искусства в целом. Парадигма, следовательно, уже дана самим реди-мейдом и вместе с ним: это парадигма произведения искусства, сведенного к его функции высказывания.

Я заимствую выражение «функция высказывания» (fonction énonciative) у Мишеля Фуко, из его работы «Археология знания»[3]. В начале книги Фуко постулирует под именем высказывания (énoncé) единицу дискурса, отличную от знака, фразы и предложения. Не то чтобы он находит эту единицу, если, по крайней мере, под «единицей» понимать некий элемент, обнаруженный с помощью методологического атомизма. Фуко в результате своего исследования обнаруживает другое: некую функцию существования знаков — в том качестве, в котором они высказываются, а не в том, в котором значат, фразы — в том качестве, в котором они высказывается, а не то, что представляют из себя грамматически, предложений — в этом же качестве высказывания, а не в том, чем они являются логически. Именно эту чистую функцию высказываний, удостоверенных тем, что они высказаны, Фуко и называет функцией высказывания или энонсиативной функцией [как для существенного удобства она может быть калькирована — П. А.]. Она развертывается в дискурсивном поле. Однако ведь произведения (пластического) искусства не состоят целиком из дискурса, и поле пластических искусств — поле, в котором реди-мейды обретают природу произведений искусства, — с трудом сводимо к речевым актам (des actes discursifs). Впрочем, та же самая редукция, которой Фуко подверг знаки, фразы, предложения, речевые акты в целом (решив основать их исключительно на условиях возникновения, в силу которого они существуют в качестве высказываний), позволяет привязать к этим условиям также изображения или объекты, которые нужно лишь перенести в парадигму высказывания. Это именно то, что подразумевает моя ставка: 1° Произведения искусства существуют. Следовательно, мы должны допустить для них и ту функцию существования, о которой говорит Фуко. 2° Они проявляются или показываются. В самом деле, они существуют для того, чтобы быть увиденными, понятыми, почувствованными, воспринятыми и, в более широком смысле, показанными. Рассматривать их через энонсиативную функцию значит уже переводить их в высказывание, которое всегда еще и по- или даже у-казательно, то есть всегда начинается с «вот..» или «это…»[4]. 3° Они высказываются в качестве искусства. Действительно, таким у-казательным (указующим) высказыванием (l’énoncé monstratif), общим для всех существующих произведений искусства, является, вне сомнения, высказывание «это — искусство»

(« ceci est de l’art »).

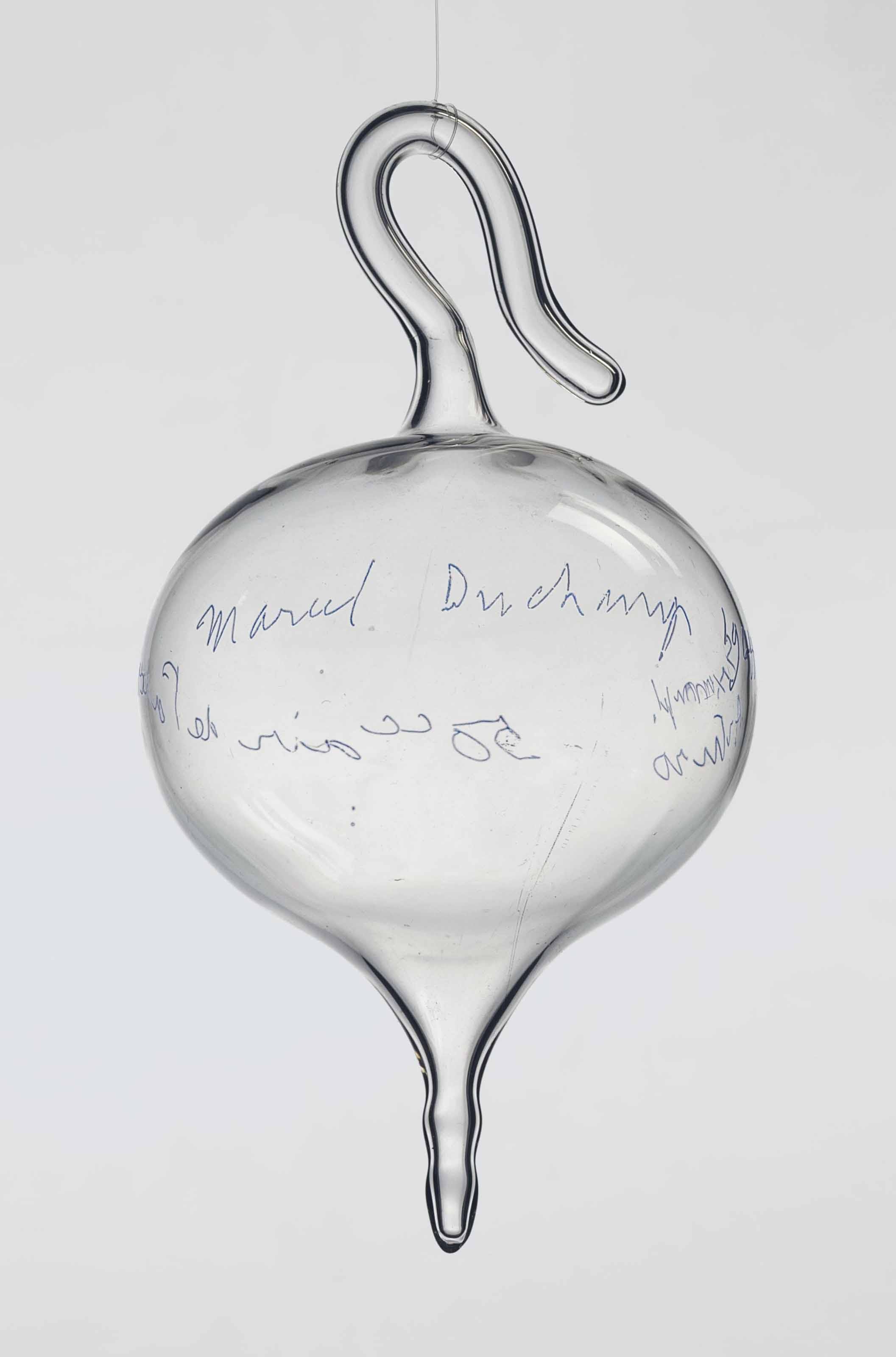

Марсель Дюшан. Подписанный знак (Signed sign), 1963, собрание Денниса Хоппера, Венеция (Калифорния).

В зависимости от точки зрения, метода, теоретической позиции реди-мейды Дюшана давали место множеству интерпретаций, которые разматывали клубок их возможных значений, притягивали к себе одну из нитей, распутывали узлы, скрещивали тексты, — короче говоря, просвечивают или расшифровывают вещи в различных парадигмах, будь то эстетические или исторические, психологические или социологические, семиотические или идеологические. Многие из этих версий блестящие и обогащающие, все они легитимны. Очень многие из них вызваны тем чувством, что испытывается перед всяким художественным произведением, имеющим отношение к плотной и автономной сущности, охраняющей свою тайну и отталкивающей всех тех, кто пытается в нее проникнуть. Также очень многие (часто те же самые) происходят от чувства, что вещь, безмолвно преподносящаяся зрителям в своей «чтойности», тем не менее обнаруживает далеко идущие разветвления, провоцирующие самые разнообразные интерпретативные парадигмы. Впрочем, большинство интерпретаций продиктованы обоими этими чувствами и берут начало в удивлении, негодовании или восхищении, которое вызывают эти готовые, фабричные объекты, мало-мальски модифицированные художником, но словно по волшебству меняющие свои свойства простого инструмента на статус произведения искусства, чтобы затем оправдать этот статус невероятными увертками алхимии, эротическим символизмом, стратегиями присвоения или дадаистской анти-художественной эстетикой. Все эти интерпретации в конечном счете признают свершившимся фактом то, что реди-мейды — произведения искусства, даже если и возмущаются этим и особенно если стремятся это доказать. Все они, иначе говоря, исходят из того, что реди-мейды существуют, что они показываются и высказываются в качестве искусства. (Кто бы решил интерпретировать лопату для уборки снега или писсуар без того, чтобы сначала допустить, что они обозначают что-то еще, кроме самих себя?). Одного этого уже достаточно для того, чтобы запустить интерпретации. Парадигма высказывания является для них условием: предшествующим (но не в смысле временно́го предшествования), обосновывающим (но не в смысле онтологического основания) и всеобщим (но не в смысле всеобщности обогащающей, так как в данном случае она, напротив, обедняет и обнажает).

Теперь смысл парадигмы высказывания бросается в глаза. Решив, из осмотрительности, свести произведение искусства к его энонсиативной функции и в принципе искать эту функцию в парадигматическом произведении, я сделал ставку на реди-мейд и дал ему определение: это произведение искусства, сведенное к высказыванию «это — искусство». Ретроспективное заключение, заставившее меня заметить, что реди-мейды Дюшана признаются сегодня произведениями искусства, тогда как ничего с виду не отличает их от нехудожественных собратьев, также заставило меня предположить и то, что реди-мейд является не произведением искусства в обычном смысле слова (т.е. в смысле предшествующих парадигм), но артефактом произведения искусства, искусственным произведением во второй степени: не просто искусство, не искусство для искусства, но искусство об искусстве или, точнее — используя излюбленное Дюшаном выражение, — искусство по поводу искусства (art à propos de l’art). Именно в таком качестве данный артефакт обозначает себя, присваивает себе образцовый характер, становится парадигмой и приобретает всеобщность. Таким образом, по поводу дюшановских писсуара, лопаты для уборки снега или сушилки для бутылок было сказано: «Это — искусство», и, коль скоро мы знаем об этом и это признаем, дело с тех пор обстоит так, словно эти объекты молча несут на себе эту автонимную надпись [5].

Уже в этом парадигматическое произведение оборачивается на само себя и производит знание, позволяющее познать произведение. Магия этих заурядных объектов, которые современный Мидас превратил в золото, действовала, как кажется, только на его верных приверженцев. Они наглядно доказали, что эстетическое созерцание и наслаждение предполагают не что иное, как акт веры. После того как это было доказано, вера неизбежно должна была повернуться против себя. Знать, что эта лопата для уборки снега — это искусство, значит просто быть информированным: верить в это абсурдно, это значит принимать на веру художническую магию, подпадать под очарование фетиша. За «создание искусства» («fait art») ответственна в этом артефакте (arte-fact) не сама лопата для снега в качестве объекта, но фраза, которая назначает ее произведением искусства. Магия здесь, кажется, лишь чуть отступает в тень: как возможно, что это работает? Этот вопрос должен был мобилизовать (и действительно мобилизовал) все ресурсы дюшановской герменевтики, иначе он бы не делал реди-мейд парадигматическим произведением. Как высказывание фраза «это — искусство», произнесенная по отношению к дюшановской лопате для снега, указывает на еще один вопрос: если маневр реди-мейда удался, каким условиям обязан его успех? Если некий жест показал, что объектом искусства может быть что угодно, благодаря каким условиям это стало возможным? (Это — то есть и жест, и (произведенная им) демонстрация). Обобщим вопрос: при каких условиях высказывания (conditions énonciatives) реди-мейд эквивалентен высказанному (énoncé) во фразе «это — искусство», если дано, что реди-мейды таковым являются? Или, иначе говоря, какие условия высказывания удостоверяют высказанное фразой «это — искусство» вне зависимости от того, на какую вещь она указывает, но если дано, что она была?

Сразу ответить на этот вопрос позволяет сама ретроспективная и в высшей степени дюшановская перспектива того, что дано (etant donné), выделяющая четыре условия высказывания или энонсиативных условия (conditions énonciatives de l’énoncé), которые в то же время являются и прагматическими условиями фразы, но не ее грамматическими условиями или условиями логической верификации предложения. Первое условие может быть названо объективным или, лучше, объектным (objectale): «это» нуждается в референте, индексе указуемого. Объект может быть любым, лишь бы только, будучи назначен (искусством), он оставался постоянным при каждом повторении высказывания. Второе и третье условия — субъективные (и здесь тоже было бы лучше сказать субъектные): высказанное (l’énoncé) требует высказывающегося (énonciateur), который свободен по отношению к объекту только при первом высказывании (énonciation) и который в свою очередь определяется как высказывающийся или отправитель исходя из того, что он первым завоевал эту свободу. И также высказанное требует получателя, который слышит фразу и ее повторяет. Соглашается ли он с высказанным или возражает ему, его повторение принципиально необходимо в поле высказывания (в отличие от поля прагматического). Оно служит подтверждением о получении, которое удостоверяет существование высказанного и записывает его на поверхности проявления регулярностей и исключений, составляющих, согласно Фуко, культурную формацию. Наконец, четвертое условие и есть как раз эта поверхность проявления и записи, на которой высказывание «это — искусство» регистрируется и учреждается, выводя нас тем самым на уровень «дано».

Эти четыре условия выполняются для реди-мейда, то есть для высказывания «это — искусство», когда оно отсылает к любому из объектов, которые так окрестил Дюшан. Реди-мейд удовлетворяет этим условиям, и тем самым его энонсиативная функция действительно удостоверяется на деле. Переведем: реди-мейды суть указуемые словечком «это» («ceci») объекты, в действительности рассматриваемые и оцениваемые как художественные; произнесение слова «искусство» по отношению к ним создало репутацию Дюшана-художника и на деле утвердило как их автора; публика подтвердила получение актов высказывания Дюшана и, даже если и роптала, в точности исполнила задачу именования этих объектов искусством; наконец, высказанное было зарегистрировано и учреждено, а реди-мейды действительно подверглись консервации, экспозиции, фетишизации как объекты искусства институтом музея. Эти условия суть условия высказывания, показывающие, в каких необходимых и достаточных условиях высказывание «это — искусство» могло быть произнесено по отношению к объектам, которые Дюшан окрестил реди-мейдами. Это никоим образом не условия производства этих объектов, поскольку Дюшан их вовсе не делал. Таким образом, они специфицируют осуществление высказывания, превосходя горстку объектов, которые продемонстрировали его наглядно. И, как следствие, они являются — по меньшей мере, для определенного исторического диспозитива и для определенной культурной формации — энонсиативными условиями всякого произведения искусства: «Джоконды» точно так же, как и «Джоконды» с усами (L.H.R.O.O.Q.), любого объекта, избранного Дюшаном, как и любого кандидата в искусство, и тем более — картины, скульптуры, традиционного произведения, каков бы ни был его стиль. Вот в чем реди-мейд является парадигматическим. То, что он говорит о самом себе в своей единичности, он говорит это и о произведении искусства вообще. Условия высказывания, которые он указывает как свои собственные, являются не исключением, а правилом, минимальной формулой, обнажением художественного высказывания (l’énonciation artistique) как такового.

Выработать парадигму, чтобы подступиться к искусству, значит выдвинуть гипотезу касательно его «природы», то есть выкроить в реляционной сущности, каковой является художественное произведение, пучок отношений, на релевантность которых для определения сущности целого мы делаем ставку. Искать эту парадигму в самом искусстве, а не во внешней ему теории, значит, кроме того, строить гипотезу во второй степени, то есть утверждать, что существуют произведения парадигматические, то есть сами выдвигающие гипотезу о «природе» искусства и сами же ее удостоверяюшие. Гипотеза, которую выдвигает и подтверждает реди-мейд, могла бы формулироваться следующим образом: для существования искусства в данной культурной формации имеются некоторые условия, которым ни вы, ни я не являемся хозяевами. Они таковы: если даны 1° объект, 2° автор, 3° публика, 4° институциональное место, способное зарегистрировать этот объект, приписать его к определенному автору и представить его публике, то сущность, которую эта формация называет произведением искусства, a priori возможна.

Как только эта гипотеза сформулирована, она становится тезисом, который должен быть доказан. Но как? Можно было бы попробовать подступиться снаружи — социологически, но исследование рисковало бы оказаться бесконечным. Несомненно, было бы не слишком сложно показать, что эти четыре условия необходимы, но почти невозможно доказать, что они достаточны. Лучше уж тогда довериться Дюшану. Нужно продемонстрировать, что этот тезис высказан его творчеством целиком и полностью. Нужно показать, что произведения Дюшана — искусство по поводу искусства — высказывают необходимость и достаточность четырех своих собственных условий высказывания. Тезис, тем самым, окажется доказанным самим существованием в качестве искусства, реди-мейдов и творчества Дюшана в целом, его жизнью и художественным успехом, всеми установленными фактами — пока ничего (другого) не случилось. Тезис не просто говорит, что нужны четыре условия для того, чтобы по отношению к (любому) объекту было произнесено слово «искусство». Тезис говорит меньше: он говорит, что слово «искусство» лишь может быть произнесено, а не то, что оно произносится каждый раз. И говорит больше: что эти четыре условия должны выполняться вместе, что они должны «встретиться» и что именно в точке их встречи возникает слово «искусство». Вот что прокладывает путь, который должен быть пройден: если верно, что всякое художественное высказывание объединяет в себе четыре энонсиативных условия, и если верно, что реди-мейд формулирует парадигму такого высказывания, тогда реди-мейды (и творчество Дюшана в целом, из которого реди-мейды — как вещи — не могут быть вырваны) должны обнаруживать это объединение. Обнаруживает ли высказывание «это — искусство» совместное выполнение названных условий высказывания, и, если да, то каким образом оно его обнаруживает: таков двойной вопрос, который нужно адресовать корпусу произведений Дюшана для того, чтобы ответ, представленный методически, оказался достаточным для интерпретации парадигмы и подтверждения тезиса.

Доказательство требует метода. Для того чтобы высказывание «это — искусство» было удостоверено, требуются, таким образом, четыре условия. Нужен объект, «нечто», о чем мы знаем лишь то, что оно служит референтом индексу «это». Нужен автор, некая субъективная инстанция, которая произносит фразу в первый раз (или кому приписывается ее первое произнесение). Нужна публика, еще одна субъективная инстанция, отличная от автора и в свою очередь повторяющая фразу. Наконец, надлежащий институт, аппарат принятия решений или инстанция записи, призванная обеспечивать три предыдущих условия. Эти условия должны выполняться совместно, а это значит, что все они необходимы одновременно. Если одно из них не является на встречу, художественное высказывание не производится. Но это значит также, что вместе они достаточны или, другими словами, достаточно их «стечения» — словно по совпадению. Следовательно, нужно понимать их a priori как условия, независимые друг от друга. Их совместное выполнение нужно мыслить не как со-присутствие в одном и том же пространстве-времени, а как абстрактное теоретическое требование вне пространственно-временной наглядности и без допущения некой причинности, связывающей их воедино. Дело не в отрицании корреляций между четырьмя условиями, просто нужно, чтобы анализ мог обнаружить все разнообразие их корреляций. И наконец, совместное выполнение четырех условий художественного высказывания означает — это особенно важно, — что вне их встречи, в изолированном состоянии они перестают быть условиями чего бы то ни было. Бессмысленно говорить об авторе, если не подразумевать в то же время, что он автор чего-то. Мир полон вещей, но эти вещи являются объектами только при наличии субъектов, одни из которых могут быть названы их авторами (производителями, изобретателями или «поставщиками»), а другие — их зрителями (потребителями, пользователями или реципиентами). Даже институты и аппараты власти имеют смысл только по отношению к тому, что они учреждают, и только для конкретной группы. Таким образом, логичным будет направить анализ не на изолированные условия (как если бы из описания яиц, масла, уксуса и горчицы мы рассчитывали вывести природу майонеза), но на эти условия в «момент», когда они объединяются и, так сказать, майонез «загустевает». Наша комбинация четырех условий художественного высказывания может подразумевать шесть парных встреч, четыре тройных встречи или одну общую встречу, все из которых в идеале должны были бы быть рассмотрены [6]. Однако основную информацию дают три первые встречи, которые мы и подвергнем рассмотрению.

Марсель Дюшан. Смотреть (с другой стороны стекла) одним глазом, вблизи, около часа. 1918, живопись, масло, лист серебра, металлическая нить, увеличительное стекло (разбитое), 50 x 40 см, установлен между двумя стеклянными панелями в металлической раме, на окрашенной деревянной основе. Наследие Катерины С. Дрейер, коллекция Музея Современного Искусства Нью-Йорк (МоМА)

Встреча объекта и автора

Прослеживая в сочинениях Дюшана отношения объекта и автора, мы находим в «Зеленой коробке» (Boîte verte):

Определять «реди-мейды», проецируя их на момент будущего (такой-то день, дата, минута), «надписать реди-мейд». Затем реди-мейд может быть разыскиваемым (со всеми отсрочками). Важен тогда этот «часовизм» (horlogisme), эта моментальность — как у речи, произносимой по случаю чего угодно, но в определенный час. Это своего рода встреча. И, конечно, надписать эту дату, час, минуту на реди-мейде как справочную информацию. Еще одна показательная сторона реди-мейда [7].

В самом деле, показательно: реди-мейд — это разновидность встречи. Произведение искусства или его артефакт во второй степени рождается из встречи объекта и автора. Объект и автор суть только условия их встречи, за ними не предполагается ничего большего. Необходимо и достаточно их существования, чтобы они могли встретиться. Объект — это данность, он где-то существует, неважно где, доступный ментально. Он даже не должен быть в пределах досягаемости художника, поскольку, однажды определенный, затем реди-мейд может быть разыскиваемым (со всеми отсрочками). Он даже может быть доступным исключительно мысленно и не поддаваться присвоению: найти надпись для Вулворт-билдинг как реди-мейда [8]. Автор — тоже данность. Приведенный отрывок не предполагает в нем никакого таланта, никакой «внутренней жизни», никакого побуждения. У него нет никакой истины для выговаривания, а только речь, произносимая по случаю чего угодно, но в определенный час. У него нет других намерений, кроме как «надписать реди-мейд», быть вовремя на этой встрече. Если есть объект и автор, их встречи достаточно, чтобы художественное высказывание, которое Дюшан называет «надписыванием реди-мейда», было возможно. Дюшан выражается как нельзя более ясно. Он заявляет, что реди-мейд вступает в свои обязанности после своего рода встречи, и подчеркивает показательную сторону реди-мейда. То есть прямо-таки указывает пальцем на парадигму.

При этой встрече рушится идея изготовления. Реди-мейд — это готовый объект, и объявление отношений объекта и автора встречей немедленно ведет к отказу от предпосылки, согласно которой автор изготавливает объект своими руками. И вместе с этой предпосылкой делания весь культ мастерства — все то, что, диктуя законы «хорошей работы», требует, чтобы в объект было вложено какое-либо умение (savoir-faire), оборачивается нескончаемым припевом, пережевываемой формулой, идеологическим предрассудком. Артистической практикой управляет очень странное законодательство, которое в режиме совпадения и при содействии тяготения позволяет обрушиться идее изготовления, [9] — подобно образцам для штопки (stoppages-étalon), которым оно служит эпиграммой. Однако, хотя больше не требуется, чтобы автор был изготовителем, хотя отныне достаточно встречи художника и объекта, эта встреча тем не менее требует (выполнения) определенных условий.

Первое условие: определять «реди-мейды». Иначе говоря, выбирать. В одном неизданном интервью Дюшан недвусмысленно обозначает предпосылки силлогизма: слово «искусство» означает «делать», почти — «делать руками», говорит он и чуть дальше добавляет: делать — это выбирать и всегда выбирать [10]. Нам ничего не остается, как заключить: слово «искусство» означает «выбирать». Какая точная оптика, какой критерий будет направлять этот выбор, заместивший изготовление? Нужно прийти к чему-то настолько безразличному, чтобы у вас не было никакого эстетического переживания. Выбор реди-мейда всегда основан на визуальном безразличии и в то же время на полном отсутствии хорошего или плохого вкуса [11]. Выбор объекта является, таким образом, первым условием встречи, но он не должен ставиться в заслугу автору, если мы понимаем под «автором» интенциональность, вкус или ответственность: я возражал против ответственности [12]. Что не подразумевает, однако, отказа от живописной точности и красоты безразличия (la peinture de précision et beauté d’indifférence) [13]. Дело в том, что он берется за этот выбор с ловкостью, но без какого-либо намерения либо предпочтения, как при игре в бочку, которая представляет собой прекрасную «скульптуру» ловкости: нужно избежать предпочтения ситуации «все монеты в лягушку» как фигуре «все монеты мимо», так тем более и хорошему среднему результату [14]. Такова знаменитая атараксия Дюшана, характеризующая условие-автора. Формула его свободной воли — Буриданов осел [15]. Она подразумевает вполне субъективный принцип выбора, далекого, однако, от того, чтобы быть прерогативой автора, и производящего скорее консервированную случайность (hasard en conserve), ниспровергая авторство. На вопрос «как вы выбираете реди-мейд?», Дюшан ответил: он выбирает вас, если можно так выразиться [16]. Невозможно лучше выразить то, что вне своей случайной встречи с готовым объектом автор не имеет никакого статуса.

Второе условие встречи: надписать реди-мейд. И Дюшан добавляет: И, конечно, надписать эту дату, час, минуту на реди-мейде как справочную информацию. Чего сам он, впрочем, никогда не делал — разве что на «Расческе» (Peigne), подписанной словами: 3 или 4 капли высокомерия не имеют ничего общего с дискостью (3 ou 4 gouttes de hauteur [что созвучно, по примечанию Т. де Дюва с gouts d’auteur, т.е. вкусами автора — П.А.] n’ont rien à faire avec le sauvagerie) M.D. FEB. 17 1916 11 AM.

Именно в 1914 году, как Дюшан признается Пьеру Кабану, в момент выбора «Ежа» (Hérisson)

или «Сушилки для бутылок», первого невспомогательного реди-мейда, идея надписи начала приводиться в исполнение [17]. Заменявшая идею изготовления фраза, написанная на Еже (ныне утраченная), должна была дать путем этого выбора своего рода сигнальный флажок или цвет, но только не выдавленный из тюбика [18]. А в 1915 году, в момент выбора других объектов для надписывания — таких, как лопата для уборки снега, слово «реди-мейд» выпало мне [19]. Таким образом, родовое имя этих готовых объектов выбрало своего автора заранее (до сломанной руки), как если бы эта лопата для снега [чья анаграмма, по замечанию де Дюва, может читаться elle a peigne, т. е. у нее есть расческа — П.А.] возвещала разом «Расческу» (Peigne) следующего года, в названии которой Дюшан фиксирует в условном наклонении свой отказ от живописи [(que) je peigne, рисовал бы — от peindre, рисовать — П. А.] и свой переход под женский псевдоним Rose Sélavy, которым он подпишет «Свежую Вдову» в 1920 [20]. Именно это предвосхищение имен надписью управляет у Дюшана сложными отношениями между произведениями и их названиями. Об «Обнаженной, спускающейся по лестнице, №2», Дюшан говорит Катарине Кью, что в ней уже предугадывалось использование слов в качестве прибавочного цвета в картине. Это навлекло на него гнев его друзей-кубистов, которые, не считая приемлемым называть картину иначе, чем пейзаж, натюрморт, портрет или номер такой-то, попросили его изменить хотя бы название, чтобы она не портила кубистскую экспозицию в Салоне Независимых 1912 года [21]. Вместо того, чтобы менять что бы то ни было, я ее забрал [22]. Состоялась отмена картины, живописи, делания и их замена живописным номинализмом [23]. С падением идеи изготовления, акт именования объекта становится подходящим условием для спецификации его (объекта) встречи с автором, который выбирает его и в то же время сам выбирается им, который, так сказать, внезапно спотыкается (trébuche) о трехмерную языковую игру, как о «Западню» (Trébuchet)[24]. Дюшан опробовал все варианты живописного номинализма, испытав все риторические отношения объекта со своим именем. Вешалка для шляп называется «Вешалка для шляп», но писсуар называется «Фонтан»; велосипедное колесо на табурете названо «Велосипедное колесо», а лопата для снега соответствует надписи «В предвидении сломанной» (In advance of the broken arm). Таким образом, опробованы тавтология, метафора, синекдоха, аллегория. Можно было бы привести и другие примеры, показав работу других лингвистических механизмов: анаграммы, акростиха, акрофонической перестановки, паронимии, игры слов посредством коммандитной симметрии или билингвизма, как в «На четырех булавках» (Pulled at four pins), с вершиной изощренности, достигнутой в «Замке́ на ложечке» (Verrou de sûreté à la cuiller), который одновременно является и акрофонической перестановкой (его исходное название — Du dos de la cuillère au cul de douarière, букв. «От спинки ложечки до задницы богатенькой вдовы») — трехмерной (это объект), аллегорической (пояса целомудрия), двуязычной и автореферентной (так как по-английски ложка — это spoon, а акрофоническая перестановка — spoonerism) [25]. Крайние следствия живописного номинализма как авторской практики Дюшан выявил очень быстро: стоит присвоить какому-либо объекту из тех, чьим родовым именем является реди-мейд, произвольное личное имя, и вот уже это имя объявляет объект искусством. Уже в 1913 году он задается вопросом: Можно ли делать произведения, которые не были бы искусством? [26] Но сколько бы автор реди-мейдов ни возражал против ответственности, сколько бы объект-жало [l’objet dard, омофон l’objet d’art — объект искусства — П. А.] ни перескакивал с одного своего значения на другое, ляпсус уже сделал свое дело и пути назад не было.

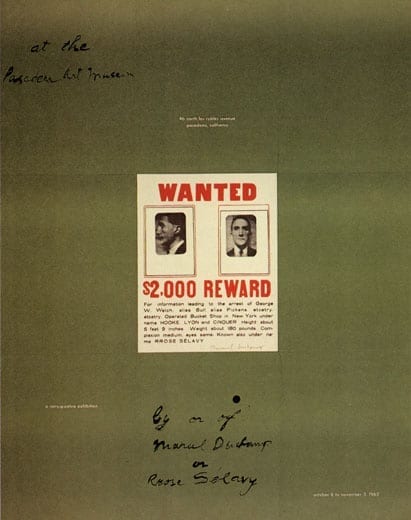

Третье условие встречи: подпись. Один из последних реди-мейдов, созданный во время первой большой ретроспективы Дюшана, которая прошла в 1963 году в Пасадене, увековечившей имя и репутацию художника, имеет название «Подписанный знак» (Signed sign) [27]. Это вывеска отеля Green, где фигурирует изображение руки с вытянутым указательным пальцем, во всех отношениях аналогичное тому, которое Дюшан попросил не кого-нибудь, а именно художника по вывескам написать на последней исполненной им собственноручно картине — «Ты меня…» (Tu m’, 1918). Название, подобно столь многим именам реди-мейдов и самому слову «реди-мейд», включает причастие прошедшего времени, тогда как — в момент ретроспективы — имени автора этого объекта, названного подписанный знак, тем не менее не обнаруживалось [28]. В этом больше не было нужды: ни Дюшан больше не должен был доказывать свой авторитет, ни объект — свою аутентичность росчерком, в котором узнается рука автора. Но в момент обнародования первого реди-мейда — «Фонтана» в 1917 — росчерк должен был быть хорошо виден, демонстративно выведен не слишком умелой рукой в левом нижнем углу писсуара, как будто на странице рукописи или, возможно, картине. Не будучи выполнен рукой художника, индустриальный объект предъявляет, словно счет, имя. Он четко, по буквам, приписывает себя Р. Матту, неведомо кому. Если отношение объекта к своему названию сводится к своего рода живописному номинализму, а его (объекта) отношение к своему автору — к своего рода встрече, то имя автора столь же непринципиально, как и название объекта. Дюшан никогда не оспаривал общепризнанную ценность подписи, никогда не пытался поставить под сомнение эту успокаивающую гарантию причинности. Выявление условий художественного высказывания требует подчинения им. Но он сделал подпись независимой от подписанта и отклеил лежалые наклейки подлинности (colles alitées), размножив свое имя в псевдонимах. Среди них Ричард Матт (Richard Mutt) и Роза Селяви (Rrose Sélavy), естественно, но также и Марсель Дузами (Marcel Douxami), Марселяви (Marsélavy) и Селац (Sélatz), не считая эрзац-имен, которые давались ему другими: Виктор и Тотор — Анри-Пьером Роше, Продавец соли (Marchand du sel) — Робером Десносом, Пьер Делер — Анри Вастом (который и сам был лишь псевдонимом Генриетты Штетхаймер)[29]. В 1923 году список открылся бесконечности, пополнившись именами, выбранными в готовом виде для работы «Разыскивается» (Wanted) — имитации объявления о розыске преступников, в которой на место изображений разыскиваемого Дюшан поместил свои собственные фото в профиль и анфас. Текст гласил:

РАЗЫСКИВАЕТСЯ. Вознаграждение $2000 за информацию, способствующую поимке Джорджа В. Уэлша, также известного как Бык, также известного как Пикенс и т.д., и т.д. Управлял красильной мастерской в Нью-Йорке под именем ХУК, ЛИОН и СИНКЕР. Рост 5 футов и 9 дюймов. Вес около 180 фунтов. Телосложение среднее, глаза — тоже. Также известен под именем РРОЗА СЕЛЯВИ [30].

Автор разыскивается, но, решив, что вы нашли его под настоящим именем, вы лишь попадетесь на удочку, заглатываете «и крючок, и леску, и грузило» [hook, line and sinker, что является английским фразеологизмом, означающим «все целиком и полностью» — П. А.]. Нет никаких упоминаний Марселя Дюшана в объявлении и никаких рукописных следов для графологически проницательного историка искусства, который взялся бы возвести Ррозу Селяви к подлинному подписанту работы. В факте подлинности Рроза ищет лишь готовые (ready-made) отличия и желательно сверхузкие (ultra-mince):

Покупать или брать известные или неизвестные картины и подписывать их именем известного или неизвестного художника. Отличие между «манерой» и неожиданным для «знатоков» именем является подлинным произведением Ррозы Селяви и позволяет разоблачить подделку [31].

Все, что было сказано о выборе и имени как условиях художественного высказывания в точке, где встречаются объект и автор, может быть повторено и применительно к подписи. Подписаться необходимо, но достаточно — списком псевдонимов, в котором подписывающийся отсутствует, записанный в неподписанном им тексте, и остается тем не менее разыскиваемым — wanted — за пределами текста, как заведомый автор своего преступления. Тогда его будут искать с особым рвением лишь оттого, что его преступление заключается в использовании только имен, присвоенных без разрешения, и никаких других. Работа «Разыскивается» остается слабо авторизованной и не может быть другой до заветного часа ретроспективы — а именно той, что пройдет в Пасадене, где Дюшан выполнит «Подписанный знак», — чтобы «Разыскивается» обрело авторизованную подпись. В самом деле, эта работа вновь появляется в виде цитаты на афише, придуманной Дюшаном для этой ретроспективы и неслучайно названной им «Плакат в плакате». Пространственно совмещая функции части самой афиши и паспарту для «Разыскивается», здесь наконец появляется (на сей раз выведенная курсивом и, значит, любезно приготовленная для графологического теста) подпись, которая устраняет всякую двусмысленность и постановляет: by or of Marcel Duchamp or Rrose Sélavy32. Такая слава является не естественным, но благоприобретенным правом, которое остается стяжать со всеми отсрочками. Имя автора, протащенное через несметное количество псевдонимов, может быть узаконено только санкцией, данной или возвращенной ему его славным именем: в пропасти отражений «Плакат в плакате» (A Poster within a Poster) найдется место и для потомства [с фр. переводом которого — postérités — де Дюв здесь играет — П. А.].

Встреча объекта c публикой

Предположим сперва существование двух важных факторов, двух полюсов любого художественного творчества: с одной стороны художник, с другой — зрители, которые, со временем, становятся потомками [33]. Такими словами Дюшан начинает один из редких «академических докладов», который он согласился произнести и который был озаглавлен The creative act. Творческий процесс, следовательно, не ограничивается алеаторными отношениями, которые приводят к появлению слова «искусство» при встрече объекта и автора. В конце концов, половину дела решает публика; помимо прочего, искусство сделано из восхищения, которое к нему испытывают: в конечном счете, зритель объявляет о шедеврах [34]. Короче говоря, именно зрители создают картины [35]. Дюшан весьма прозрачен в оценке степени их ответственности: искусство есть изделие с двумя полюсами; есть полюс того, кто создает произведение, и полюс того, кто на него смотрит. Я придаю смотрящим такое же значение, что и создающим [36]. Если и бесполезно подчеркивать иронию, которая подразумевает, что — симметрично авторской — ответственность зрителя рискует быть столь же случайной, небесполезно напомнить, что перед реди-мейдом ничто не отличает автора от зрителя кроме того, что зритель приходит вторым. Ни тот, ни другой не создавали объект; первый его выбрал, второй — смотрит на него, или, как мы увидим, за ним при-сматривает. Отметим также чередование единственного и множественного числа в приведенных текстах: Дюшан упоминает то зрителя или того, кто смотрит, то зрителей, публику или потомков.

Перед нами снова встреча, определяющая отношения между искусством и его публикой. В нижней части «Большого стекла» располагаются свидетели-окулисты, представляющие здесь парадигматическую фигуру — зрителей. Это одновременно одна из метафор холостяков и средства, исцеляющего их взгляд. На пути их желания видеть, символизируемого следующими друг за другом — замороженным, кристаллическим, жидким — состояниями светильного газа (в лакановских терминах мы сказали бы — следующими по цепи их скопического влечения), свидетели-окулисты фокализуют взгляд холостяков и ослепляют его, превращая капельную скульптуру, проецируемую посредством зеркальной отсылки в зону девяти пробивок, чтобы встретиться там — на встрече по необходимости упущенной — с желанием новобрачной. Дюшан представляет себе встречу объекта и публики по образу этой упущенной встречи, неизбежно упущенной для холостяков, скованных тремя пространственными измерениями и способных преуспеть, будь возможен прыжок в четвертое измерение. Способ изображения свидетелей-окулистов иллюстрирует представление Дюшана о реальной встрече произведения и зрителей. На это, впрочем, прозрачно указывает и увеличительное стекло Кодак, изображение которого нависает над свидетелями-окулистами и которое оказывается единственным элементом в нижней части «Стекла», представленным не в перспективе (и, следовательно, единственным, находящимся в пространстве реальных, а не изображенных свидетелей).

Этот сценарий встречи объекта и публики мы найдем уже в «Малом стекле» 1918 года, которое представляет собой эскиз свидетелей-окулистов и включает вставленную в его стеклянную поверхность настоящую линзу «Кодак». Его название в то же самое время является и инструкцией к нему: «Смотреть (с другой стороны стекла) одним глазом, вблизи, около часа». Так я и сделал (пусть и не на протяжении часа, терпение имеет свои пределы), и это весьма поучительный опыт. Припав глазом к линзе, я вижу — или, скорее, не вижу — произведение, исчезающее из моего поля зрения, в котором вместо этого появляется перевернутое и уменьшенное изображение зала нью-йоркского Музея современного искусства, в котором экспонируется объект. Неудобное и довольно скучное ожидание начинается. Откровение случается, когда мимо случайно проходит другой посетитель, который является мне гомункулусом, перевернутым вверх ногами, оказавшимся на моем месте, ведь вначале я стоял с той стороны стекла, где находятся для того, чтобы прочитать название и способ употребления. Встреча только что имела место, пусть и упущенная, ибо ей мешало стекло, создающее препятствие, и линза, исключающая третье измерение реальности — между двумя зрителями, им и мной, двумя представителями публики [37]. Произведение между нами было только инструментом этой встречи. Но поскольку он оказался на месте, где был я, с тем же успехом можно считать эту невозможную встречу — встречей с самим собой, на которую я опоздал, а для него — тоже встречей с тем собой, которого он встретит или встречает со всем отсрочками.

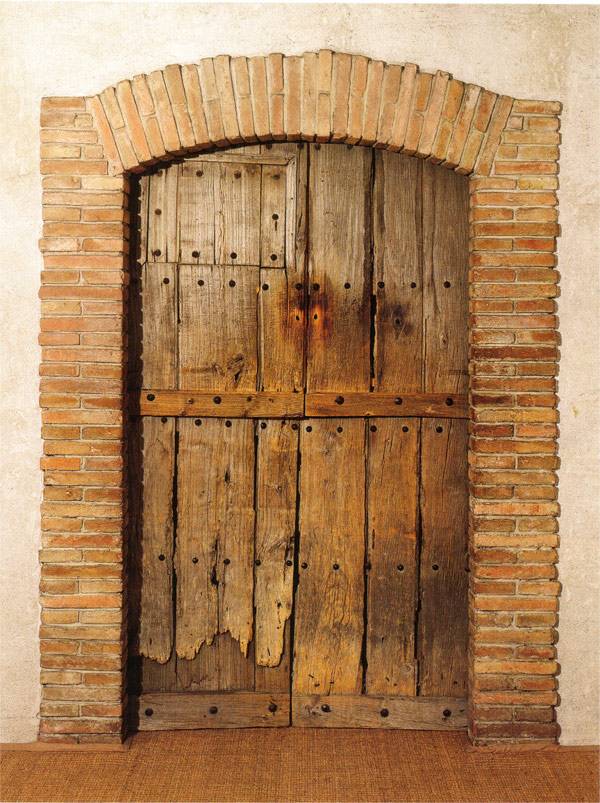

С отсрочкой более чем в 50 лет после «Малого стекла» (1918) Дюшан решился явить своим потомкам «натуралистическую» и посмертную версию «Новобрачной, раздетой своими холостяками, также». Ее название, «Дано» (Etant donné), служит в то же время вступлением и предуведомлением к первой версии, и не его нужно читать, чтобы узнать способ употребления произведения (хотя, возможно, прочитать его и стоит). Больше нет никакой нужды и в увеличительном стекле Кодак, чтобы символизировать положение свидетелей-окулистов. Светильный газ на этот раз предоставлен новобрачной, которая бесстыдно выставляет себя напоказ. Достаточно банальнейшего любопытства, чтобы подсказать первому же попавшемуся зрителю способ употребления произведения и привлечь его к двум прорезям, сделанным на уровне глаз в испанской двери, дающей и преграждающей доступ к этому пип-шоу. Этот опыт я тоже изведал в Музее Филадельфии, приведенный туда желанием увидеть искусство, но не порнографию. И тем не менее именно в качестве вуайера я «глазею», доставляя себе зрелище этой разоблаченной новобрачной, предлагающейся мне одному. Все на виду: новобрачная, ее влагалище, фокализует все мое визуальное поле в дверной щели. Я пойман в ловушку открещивания, которое, как показал Фрейд, составляет сущность фетишизма: ничего не видно, тем более что новобрачная отвернулась и ее лицо укрыто от меня стеной. Она не смотрит на меня, я не вижу, чтобы она меня видела. Кадра не получается: даже если я — тот, кто делает фотографию, она, со своим выбритым влагалищем, не та, что с душком внизу (a de l’haleine en dessous). Влагалище — не там, где вы подумали, и тот, кто думал, что видит, видим сам. Возможно, в этот самый момент за моей спиной кто-то заходит в музейный зал, и я не вижу, что он меня застал, но чувствую его взгляд на своем затылке, так что я, приклеенный к двери и обрамленный ее кирпичным косяком, выходит, образую фигуру или пятно на картине — к тому же довольно жалкое.

Зрители создают картины, в самом деле. Они внутри. Если примерить на «Большое стекло» инструкции, предпосланные в названии его предшественника, «Смотреть (с другой стороны…)», и его реплику постфактум, «Дано», мы заметим, что свидетели-окулисты не располагаются снаружи, чтобы смотреть оттуда на произведение, а фигурируют внутри самого произведения — в прозрачности внутреннего пространства встречи, к тому же по необходимости упущенной. Похотливый взгляд холостяков лишь в виде образа встречается с девятью пробивками — посредством зеркальной отсылки. Следовательно, бесполезно рассматривать встречу с точки зрения, отличной от самой встречи, то есть видеть ее где-либо, кроме как на горизонте, который также откладывается, как и облачение новобрачной, где теряется взгляд, но разыгрывается обнажение. Понятые как условия художественного высказывания (расцвета новоборачной, mariée, в котором и заключается «мне есть искусство» («m’art y est»), о котором говорит Ульф Линде [38]), объект и публика даны. Но до или вне их встречи они — какие угодно. Дробилка для шоколада, писсуар — объекты-жала (l’objet dard), которые ничуть не хуже, чем ваза для фруктов. И кто угодно — вуайер, не уступающим завзятому любителю искусства. Ничего не предрешено заранее касательно природы объекта и состава публики. Напротив, их обусловливает сама встреча. Название и линза «Малого стекла», окуляры в двери «Дано», дают инструкции, предписывающие личную встречу. Искусство адресуется не массам, но индивиду, и объект искусства, каким бы он ни был, выбирает своих зрителей только по одному. Но как только выбранный зритель попадает в эту ловушку взглядов, он начинает видеть другого зрителя, который смотрит на него или сам видит, как первый на него смотрит. Зрителей, стало быть, здесь всегда двое, если только не считать, что каждый одиночный зритель разделяется надвое, что твой расщепленный субъект. Это к Другому адресуется его взгляд и от него же возвращается. В таких условиях воспламеняется светильный газ, взлетают ослепительные брызги и начинается поэтическое искрение. Искусство разворачивается в четвертом измерении, где добровольный горизонтальный расцвет новобрачной движется навстречу вертикальному расцвету обнажения холостяками и порождает расцвет по согласию [39].

Между тем, в нижней части стекла, куда осветительный газ поступает по спускной трубе, имеются три рикошета или воздушных клапана, а вверху, где распускается млечный путь, три воздушных клапана для передачи приказов новобрачной. В дюшановском шифровании три — это цифра толпы. Как только вы доходите до слова «три», у вас уже три миллиона, что то же самое, что три [40]. В отношении зрителя, разделяющегося надвое, можно теперь задаться вопросом, понимает ли он сам себя. Двое зрителей, что стоят лицом к лицу с разных сторон увеличительного стекла Кодак в «Малом стекле» или смотрят друг за другом в окуляры «Дано», конечно, могут смотреть на то, что видят (включая самих себя), но поскольку понимать понимание (entendre entendre) друг друга они не могут, взаимопонимание (s’entendre) между ними также исключено [40]. Расцвет по согласию имеет место, если имеет, между индивидуальным зрителем и произведением, но не между зрителями. Другими словами, консенсус по поводу искусства ни в коей мере не является тем, что превращает толпу в публику. И поскольку произведение исчезает в прозрачности или за горизонтом и в сущности не показывает ничего, кроме, разве что, фетиша, притягивающего все взгляды, число толпы имеет в качестве показателя-коэффициента число «одно-видуальной» (un-dividuelle) встречи зрителя с самим собой: 32=9. Эпизод с девятью пробивками [neuf tirés отсылает к следам выстрелов и одновременно к пропечатанным литерам — П. А.] в «Большом стекле» дает этой формуле восхитительную аллегорию. В нем как раз и идет речь о намеченной встрече, относящейся к порядку увиденности (voyure), коль скоро речь идет об обнажении (mise à nu). Если допустить, что цель изображает объект до или вне встречи, а три мишени для стрельбы — ожидания публики, то разброс девяти пробивок — каждая мишень утраивается по числу опытов увиденности — представляет тогда невозможность представителей публики договориться о том, что они намереваются и вообще хотели бы называть объектом искусства. Встреча состоялась, Дюшан даже составил себе труд зафиксировать ее пространство-время: это скульптурное пространство, образованное траекториями девяти пробивок или (в другом варианте) траекториями наблюдения украдкой [42]. Что до самой встречи, то она является достигнутой фигурой, или зримым (voyable) уплощением размноженного тела [43]. Но цель — объект — потерялась. Ничего, ни в «Большом стекле», ни в набросках и записях, не указывает, где была размещена мишень, когда Дюшан приступил к стрельбе спичками из игрушечного пистолета. Если пробивки еще и отсылают к чему-то, то лишь рикошетом, который не что иное, как воспоминание. Мишени по-прежнему определены не лучше. У публики нет согласованной стратегии, и ее сплоченность есть только размноженное тело, чье единство равно является лишь воспоминанием. Единственный закон, который теперь связывает ее, — закон регламентации все более дальних сожалений [или сожалений о беззаконии: l’éloigné, отдаленное, читается по-французски так же, как les lois niées, отрицаемые законы — П. А.][44].

Отношения объекта и публики, какими их представлял, создавал и декларировал Дюшан, не порождают ни сообщества зрителей, ни коллекции объектов. Единственная публичность произведения заключается в разбросе вольностей (dispersion de privautés). В точке встречи объекта и публики объект растворяется, а публика распыляется, разделенная в самой себе и без конца проговаривающая на несводимых друг к другу языках один и тот же текст. И тем не менее искусство изъясняется именно такими проваленными встречами, далекими как от счастливого брака с разноцветными радостями сетчатки, так и от уединенных удовольствий обонятельной мастурбации. Дело ни в сообщении запаха скипидара, ни в передаче «малейших ощущений» (Сезанн), ни во вкусе. Видимое Пауля Клее также не равно «зримому» (voyable) Дюшана. Отпадают первичное требование художественного опыта и его феноменологическая поддержка, отменяется взгляд. Вот чем все заканчивается, когда выясняется, что ничто не приводит в движение одиссею холостяков, кроме их желания увидеть в конце концов невесту обнаженной. Но желание видеть и охота смотреть — это не взгляд, и еще меньше взгляд, вознаграждаемый эстетическим удовольствием. Если угодно, функция «Дано» в том, чтобы убедить нас, что, исполняя ожидания зрителя, произведение вместе с тем не удовлетворяет его желание. В любом случае «Дано» делает произведением искусства не то, что его кто-то увидел. Даже «Большое стекло», впечатляюще красивое, заслужило свою художественную репутацию среди множества людей, которые никогда его не видели, и побудило некоторых из них, как Жана Сюке, предложить наиболее проницательные и убедительные его толкования [45]. Что до реди-мейда, это вещь, на которую даже не смотрят или смотрят вполоборота [46]. Заключим же вместе с Дюшаном: этот угол обзора будет выражением необходимой и достаточной украдкости взгляда.

Идея изготовления пала вместе с тремя «Образцами для штопки», работой, удобной для установления тематической и методологической связи между реди-мейдами и «Большим стеклом». В «Ты меня…» (Tu m’), последней картине, изготовленной художником вручную, и в то же время зашифрованном при помощи иллюминаторной записи (scribisme illuminatoresque) комментарии по поводу отношений между живописью и реди-мейдом, отменяется взгляд. Остережемся того, чтобы применять способ употребления «Ты меня…» к почти современному ей «Малому стеклу». Эта картина — для чтения, а не для смотрения и тем более не для близкого рассматривания. Слишком приблизившийся к ней получит в глаз ершом для мытья бутылок — реди-мейдом, который выступает из нее на оси взгляда и прочищает взгляд раз и навсегда. Пластик для пластического возмездия (plastique pour plastique talionisme). Этому взгляду-действию, акту смотрения, устремленному к горизонту совершенного эстетического восприятия, Дюшан предпочитает робкое-могущество возможного: возможное есть только физическая «едкость» («mordant») (типа серной кислоты), выжигающая все художественное и все красивости (callistique) [47]. Месть обладает потенциалом запасного горючего. Если зритель не хочет кусать себе локти, после того как владение уже проедено, он должен придержать свое желание видеть, оставить на потом неизбежный ответ витринам и отложить свое художественное удовольствие: фрукт еще должен избежать того, чтобы быть съеденным [48]. Это означает, что Дюшан замещает взгляд запаздыванием. Вот, следовательно, вслед за уравнением «искусство = делание = выбор», и второй силлогизм: использовать «задержку» вместо картины, как гласит заметка из «Зеленой коробки» (Boîte verte)[49]. Но ведь зрители создают картины. Значит, зрители создают и запаздывание [retard, что во французском языке созвучно regard, взгляду — П. А.].

Если взгляд больше не является необходимым условием для встречи произведения с публикой, запаздывание таковым, напротив, является. В конечном счете художник может кричать сколько угодно на каждом углу, что он гений, но ему все равно придется дождаться вердикта зрителя, чтобы его декларации приобрели какую-то социальную ценность и чтобы в конце концов потомки цитировали его в учебниках по истории искусства [50]. Роль автора реди-мейда заключалась в том, чтобы запнуться о выбранный им и выбравший его объект. Важная роль зрителя в том, чтобы определить вес произведения на эстетических весах [51]. Задумывая в определенный момент будущего надпись реди-мейда и его нахождение со всеми отсрочками, автор заранее (in advance) помещает объект на такие эстетические весы, а зрителю, являющемуся с опозданием, остается оценивать его вес. Автор назвал объект «Еж», «Расческа» или «Западня», он дал им родовое имя реди-мейда, но он осмотрительно воздержался от называния этого искусством. Однако коль скоро объект помещен на весы в качестве претендента на эстетическое суждение, можно ли создать произведения, которые не были бы искусством? Можно ли избежать того, чтобы к «Западне» прикрепилось высказывание «это — искусство», если она ставит своим зрителям такую же подножку, как и своему автору. Слово Западня (Trébuchet) имеет три значения, которые публика (состоящая из зрителей, взятых по одиночке) размножит при помощи эффекта Вильсона-Линкольна в по меньшей мере девять траекторий взгляда украдкой: оно обозначает лабораторные весы для золота о двух чашах, ловушку для птиц и шахматный маневр, заключающийся в жертвовании пешки противнику, чтобы он отвлекся от главного. Птицы, пойманные в ловушку, и есть зрители, которые создают картины, подобно птицам из легенды Плиния: они принимают прибитую к полу вешалку за реальный объект, тогда как она — объект, помещенный своим названием на эстетические весы и преданный их оценке. В игре в шахматы живописи Дюшан в данном случае не столько Зевксис, сколько Паррасий: лучшая хитрость — самая прозрачная, та, которая заманивает зрителей в ловушку запаздывания в стекле. За вуалью невесты едва ли можно увидеть больше, чем за нарисованной занавеской Паррасия, никакого жакета или жилета, никакой униформы или ливреи не снять с этой вешалки, названной «Западня», чтобы заметить, что траектории взгляда украдкой и что они упускают недостигнутость «всегда возможного», равно как и иронию выбора примитивного тела или объекта, который в этой перспективе неизбежно становится [52] (…) объектом-жалом (objet-dard).

Встреча объекта с институтом

Однократная встреча объекта с автором удерживает объект-жало в метаустойчивом состоянии оговорки. Повторенная — пусть только единожды, но массово — публикой, при-сматриваемая — пусть и украдкой в необходимой и достаточной степени, что лишает ее едкости серной кислоты и недостигнутости «всегда возможного», оговорка затвердевает и обосновывается по ту сторону черты, где катахреза уже делается устойчивой: в искусстве как институте. Еще надо бы сначала узнать, что означает «искусство как институт», или более конкретно, все ли художественные институты, то есть места, где высказывание «это — искусство» бывает записано и санкционируется социально, институционально закрепляют под именем искусства одно и то же. Даже этот последний вопрос слишком широк. Как и в случае с автором и публикой, стоит задержаться на творчестве Дюшана и спросить, что оно может сказать об отношениях любого объекта — не изготовленного, но выбранного, названного и подписанного его автором, не виденного, но оцениваемого с запаздыванием своей публикой — к институту, которым производится его запись под именем искусства. Или еще: если реди-мейды получили социальную санкцию, что они имеют сказать об институтах, где эта санкция вступает в силу?

Публичная жизнь реди-мейда начинается одновременно с его институциональной жизнью. Два реди-мейда (неизвестно каких) были выставлены в апреле 1916 Bourgeois Galleries в Нью-Йорке, и в тот же самый момент «Аптека» была показана Montross Gallery. Но, как и должно было быть, они остались незамеченными: реди-мейд — это вещь, на которую даже не смотрят. Ровно год спустя разражается дело Ричарда Матта. «Дело», впрочем, слишком громкое слово для события, не вызвавшего в тот момент никакого публичного отклика, но дождавшегося своего резонанса только намного позже, в искусстве художников, которые вдруг решат опереться на реди-мейд и принесут Дюшану потомство. В декабре 1916 года было основано Общество независимых художников, Inc. по образцу одноименного общества в Париже, предназначенное для проведения ежегодных выставок, аналогичных французским Салонам Независимых. Был принят тот же девиз «Ни жюри, ни призов» (в Париже «Ni récompense, ni jury»), и первый салон был запланирован на апрель 1917 года. Именно тогда выставочный комитет и получил от некоего Р. Матта из Филадельфии более чем озадачивающую работу: лежащий писсуар, демонстрастивно подписанный и датированный, нареченный «Фонтаном». Писсуар был ловко спрятан: во всяком случае, он не фигурировал в каталоге. Никакого публичного скандала не было. Выставка имела большой успех, и только в мае, когда она уже закрывалась, во втором номере скромного сатирического журнала «Слепец» (The Blind Man) появилась колонка редактора без подписи, озаглавленная Казус Ричарда Матта и выступающая в защиту мистера Матта. Текст сопровождался фоторепродукцией с подписью Фонтан Р. Матта, с пояснением Экспонат, отвергнутый Салоном Независимых, и с надлежащим указанием авторства: Фотография Альфреда Стиглица [54].

Казус Ричарда Матта является примером, показывающим, как собираются и исполняются условия художественного высказывания в точке встречи объекта и института. Объект дан, сделан доступным художнику его изготовителем — фирмой The J.L. Mott Iron Works. Он — первый попавшийся и, как минимум, неожиданный для института. Но он был выбран, назван «Фонтаном» и подписан Р. Маттом, прозрачно пародируя имя своего изготовителя: следовательно, он был авторизован, пусть и самым настоящим неведомо кем. И он будет пере-избран, пере-назван искусством и пере-подписан by or of Marcel Duchamp зрителями, которые, даже если они никогда и не видели их, «создают картины» с опозданием. Что до института Общество независимых художников, он тоже дан, и доступ в него открыт любому. Хотя отсутствие правил, которое является его правилом — Ни жюри, ни призов, — и заставляло бы его признавать художником всякого, писсуар оно не заглатывает и не соглашается с тем, что Р. Матт является автором чего-либо художественного. Только в эпилоге, то есть слишком поздно для выставки, статья Казус Ричарда Матта самым что ни на есть парадоксальным образом занесет в актив института, вовсе того не желавшего, существование знаменитого и печально известного писсуара. Самый знаменитый реди-мейд Дюшана — возможно и вообще самая знаменитая его работа — это объект, который исчез, которого практически никто не видел, который не вызвал никакого публичного скандала, о котором практически не упомянула пресса того времени, который не фигурировал в каталоге Салона Независимых, но устроивший благодаря этому последнему свой собственный скромный Салон Отверженных, в самом существовании которого можно было бы усомниться, если бы не фотография Стиглица. Этот реди-мейд известен только по своей репродукции.

Разворот журнала «Слепец», на котором была представлена статья Казус Ричарда Матта, наперебой воспроизводилась монографиями о Дюшане и не только [54]. В конечном счете художник может сколько угодно кричать на каждом углу, что он гений, но ему все равно придется дождаться вердикта зрителя, чтобы его декларации приобрели какую-то социальную ценность и чтобы в конце концов потомки цитировали его в учебниках по истории искусства. Что и произошло, причем с размахом. Учитывая, что это произошло, можно позволить себе наконец сказать, и именно здесь, что вместе со случаем Ричарда Матта парадигма реди-мейда смогла произвести знание, позволившее признать реди-мейд в качестве парадигмы, то есть, высказывание «это — искусство» в том виде, в котором оно прикрепляется к любому объекту и в котором сводит реляционную сущность, каковой является произведение искусства, к его наиболее элементарной функции существования. 1° Для удостоверения высказывания нужен случай, некое референтное «это», чье существование обозначается указательным жестом. Писсуар как таковой исчез, тем не менее он здесь, в роли референта на фотографии, выполняющей — как и все фотографии (в отличие от рисунка или картины — роль индекса и следа реальности. Сие — объект, это писсуар. Он больше не существует, он существовал. 2° Для удостоверения высказывания нужен высказывающийся, который выберет, назовет и подпишет объект. Это Фонтан Р. Матта. В редакционной заметке на соседней странице подчеркивается, что за авторством («by») должно читаться как «выбран», а не как «сделан». 3° Для удостоверения высказывания необходим и зритель, который не смотрит или смотрит вполглаза, к примеру, фотограф, позволяющий своей камере смотреть вместо себя, но повторяющий высказывание на свой счет: Фотография Альфреда Стиглица. 4° Для удостоверения высказывания, наконец, нужен институт, который в крайнем случае может и отказаться узаконивать объект, но все равно осуществит — со всеми отсрочками — совпадения трех первых условий. Это — Экспонат, отвергнутый Независимыми. Что и требовалось доказать. Четыре энонсиативных условия редимейда выражены в полном объеме представлением этого реди-мейда, который сам не представлен нигде.

Изучить три провала [55]

Данный реди-мейд, гласит энонсиативная парадигма, есть произведение искусства, сведенное к высказыванию «это — искусство». Вслед за идеей изготовления, вслед за взглядом отменяется — при встрече объекта с институтом — само произведение, или, по крайней мере, то, что предыдущие парадигмы называли произведением: произведение как материальный объект, как opus автора, как зрелище для зрителя, как учрежденная ценность. Предыдущие парадигмы выстраивали из этого четвероякого значения слова каузальную теорию: нечто есть произведение потому, что создано рукой человека, потому что создавшая его рука уникальна и оставляет следы своей манеры, потому что это нечто предоставляется взгляду и потому что оно прекрасно, возвышенно, значительно или даже просто интересно, и потому что его ценность признана. Для энонсиативной теории эти четыре значения слова «проивзедение» являются только условиями. Чего? Произведения искусства, если угодно: произведения вообще и, значит, любого произведения, но лишь постольку, поскольку оно высказывается или высказано, поскольку оно является референтом высказывания «это — искусство». Все, что названо искусством, особенно то, для объяснения чего достаточно традиционных парадигм, имплицитно озвучивает это автонимное высказывание. Реди-мейды лишь произносят его эксплицитно и в этом смысле являются артефактами произведения искусства во второй степени и воплощениями новой парадигмы. Но если энонсиативная теория ограничивалась бы этим, она не говорила бы ничего нового. В худшем случае, она сводилась бы к тавтологии, в лучшем — к теории автореферентности. Реди-мейд есть, конечно, искусство по поводу искусства, но сила высказывания «это — искусство» вместе с силой отсылки к условиям его самого как высказывания и очистки от этих условий всего, что позволяло бы спутать условия и причины, не специфична. Эта сила проходит через данный реди-мейд, через обозначение ничуть не автореферентного референта. Для удостоверения парадигмы было важно, помимо прочего, чтобы этот реди-мейд, в данном случае «Фонтан», исчез как произведение — во всех значениях термина, включая и связанное с новой парадигмой — и появлялся бы впредь только в качестве референта. Именно так все и произошло: как объект, opus, зрелище и ценность и даже как опора автонимного высказывания «это — искусство», «Фонтан» исчез.

Следовательно, это высказывание имеет иную опору, и это фотография, которая и удостоверяет существование данного писсуара только в качестве референта и ни в каком другом. Она молча заявляет: «Это (писсуар) — искусство», — и еще более беззвучно: «А это (фотография) — тому доказательство». Ничего, однако, не доказано, так как «доказательство» должно еще само подвергнуться испытанию запаздыванием, которое и возьмет на себя заботу о нем как о новом объекте, дающем повод для новых высказываний, перетасовывающих условия высказывания. На месте фразы «Это — Фонтан Р. Матта» обнаруживается фраза «Это — фотография А. Стиглица». В роли объекта, следовательно, оказывается фотография, то есть, строго говоря, реди-мейд-живопись, в роли автора — фотограф, или, строго говоря, тот, кто заменяет делание выбором, а руку — глазом и кому лучше всего подходит утверждение о зрителях, создающих картины. Наконец, в роли зрителя — зрителя фотографии и ее референта, то есть писсуара, но только потому, что он наверняка существовал, но его больше нет — в роли такого смотрящего, который со временем становится потомком, оказывается «Слепец» и его потомки: толпа посетителей, устремившихся в 1917 году на Салон Независимых и ничего там не увидевших [56], а также толпа читателей монографий о Дюшане, которые составят со всеми отсрочками высказывание «это (произведение, репродуцированное с его репродукции Стиглица) — искусство». Сегодня отсрочка истекла, запаздывание завершилось, и все происходит так, как если бы фотографического доказательства, воспроизведенного в 1917 в полуподпольном авангардном журнале, было достаточно, чтобы привести его (снимка) референт в музей, где он сейчас и находится, парадигматически представляя свои собственные энонсиативные условия.

При встрече объекта с автором первый силлогизм переформулировал энонсиативные условия реди-мейда: слово «искусство» означает «делать», однако «делать» означает «выбирать», значит, «искусство» означает «выбирать». При встрече объекта с публикой второй силлогизм пережил схожую трансформацию: зрители создают картины, однако, вместо «картины» лучше говорить «запаздывание», значит, зрители создают запаздывание. Но при встрече объекта с институтом, там, где «майонез загустевает», там, где четыре энонсиативных условия реди-мейда приходят к совпадению, никакого силлогизма не выводится. Мы находимся не на уровне логических импликаций вида «однако.., значит» или «если…, тогда». Мы находимся на уровне «как если бы…, таким образом, что». Даже в музее, там, где «майонез уже загустел» и высказывание реди-мейда оказывается осуществлено и находится отныне в регистре «принятого во внимание», «дано…» (etant donnée), мы не переходим от условий к факту так, как переходим от причины к следствию [57].

Теперь, как кажется, очевидно: музей, в который оказался приведен реди-мейд — это воображаемый музей. Нигде больше его нет: Музей современного искусства в Стокгольме, Музей изящных искусств в Оттаве, Национальный музей современного искусства в Париже и некоторые другие владеют его репликами, то есть репродукциями. «Фонтан» существует лишь как утраченный референт фотографического высказывания, удостоверяющего его прежнее существование, именно поэтому вся его публика принадлежит к потомкам «Слепца». Эта непрерывно растущая публика, которая приобщается к искусству почти исключительно через воображаемый музей и не столько обращается взглядом к оригиналам, сколько (по)читает репродукции в книгах и журналах по искусству как то, чем они и являются, — институциональными высказываниями, представляющими всевозможные вещи на правах референтов, словно художественное качество является для них только статусом и больше ничем. И парадигма реди-мейда, до сего момента формальная, начинает раскрывать свое историческое наполнение и эстетическое значение. Она высказывает энонсиативные условия искусства «в эпоху его технической воспроизводимости» — по священному после Беньямина выражению, — когда копия предшествует оригиналу, а воображаемый музей — реальному. В самом деле, репродукция произведения искусства — это объект, не созданный художником, не предоставляющий зрителю законченного эстетического опыта, не валоризуемый и не узакониваемый в качестве произведения музейным институтом. Художественная репродукция в конечном счете делает лишь одно: она заявляет о существовании в качестве искусства произведения, являющегося его референтом. За тремя падениями, которые советовала изучить Зеленая коробка, обнаруживаются те самые три решения, приняв которые в качестве предосторожности, я вначале сделал ставку на парадигму: даже не будучи изготовлено руками художника, произведение искусства существует, как свидетельствует о том его репродукция; даже не виденное публикой, произведение искусства показывается, как свидетельствует о том его репродукция; даже не узаконенное институтом, художественное произведение отвечает энонсиативным условиям, парадигму которых установил реди-мейд, как отвечает им и репродукция, поскольку делает то же самое, что и сам реди-мейд, применяя к нему высказывание «это — искусство»: она назначает любую вещь, названную искусством, референтом в энонсиативном режиме воображаемого музея.