Ирина Нахова: «На Венецианской биеннале я не была ни разу»

Ирина Нахова, «Рай», ЦСИ «Винзавод», до 26 октября

Фото: Анна Быкова

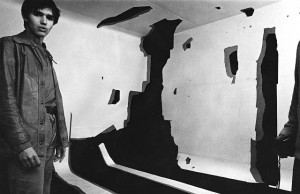

В пространстве Большого винохранилища ЦСИ «Винзавод» открылась выставка Ирины Наховой «Рай». Она продолжает серию сайт-специфик проектов «Винзавода»: инсталляцию художница создала специально для московского пространства. «Рай» является прямым продолжением знаменитых «Комнат», особого жанра, в рамках которого Нахова создает в качестве произведения самостоятельное пространство. Придуманный художницей еще в 80-е годы, жанр был переосмыслен Ильей Кабаковым в его «тотальных инсталляциях». В следующем году Нахова будет представлять Россию на Венецианской биеннале. Накануне открытия выставки на «Винзаводе» Анна Быкова расспросила художницу об ауре андреграунда, феминистском движении и последних работах.

Анна Быкова: Вас условно относят к кругу московского концептуализма. Продолжаете ли вы мыслить свое творчество и сейчас в концептуалистской парадигме?

Ирина Нахова: Мы просто вместе начинали, это мои близкие друзья и приятели, знакомые… Но сказать, чтобы я принадлежала именно к концептуализму, я не могу. Я была всегда немного в стороне или сбоку. Для меня концептуальная идея важна, но само исполнение тоже не менее важно. Для меня такого вопроса не стояло, к какому течению я принадлежу.

АБ: Когда Вы уехали в США, какие-то американские концептуалисты повлияли на ваши работы?

ИН: Я, можно сказать, никогда не уезжала. Я всегда жила на две страны, сидела «на двух стульях» с 1989 года. Это очень хорошо, ведь я смогла смотреть на разные культуры со стороны и сравнивать их. Собственно говоря, это и есть позиция художника. Дистанция дает правильную перспективу. Это как в истории, для правильной оценки событий должно пройти какое-то время. Так в идеале для Художника, а я говорю Художник всегда с большой буквы, потому что это романтическое представление, идущее еще со времен Советского Союза. Тогда художник был каким-то оракулом, хранителем тайн, пророком, потому что не было доступа к художникам андерграунда. Никто ничего не видел, выставок не было… Работы показывали только своим близким друзьям, устраивали домашние выставки, обсуждения, но это все был очень узкий круг. И для более широкой публики Художник становился пророком, потому что само искусство андеграунда было искусством сопротивления, откровения, нон-конформизма. То же самое с поэтами, которые издавались исключительно в самиздате…

АБ: То есть была аура, ореол… И вы сейчас как-то продолжаете изнутри себя осмыслять именно в этой парадигме?

ИН: Изнутри я не могу сказать, что всегда себя чувствовала пророком или героем подпольным… С 14 лет я знала, что занимаюсь уже своим делом, что это мое предназначение. Даже сейчас осталось это ощущение предназначения с большой буквы.

АБ: Как это случилось?

ИН: В детстве я не занималась каракулями… Но довольно быстро поняла, что я ничем другим заниматься не хочу, не умею и не буду. Что если дан тебе какой-то дар – какой, большой или маленький, неважно – ты должен его воплотить.

АБ: В последних своих работах вы так или иначе обращаетесь к советской эпохе, к советскому тексту. С чем это связано и почему кажется актуальным сегодня?

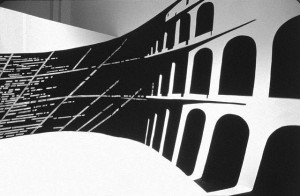

ИН: Я в отличие от Комара и Меламида, Эрика Булатова, Ильи Кабакова специально советским текстом никогда не занималась. Я в этом жила и это мне было неинтересно. Я все делаю только по крайней необходимости, иначе работа будет неинтересна ни мне, ни другим. Искусство – это инструмент узнавания, познания. Если я никакими другими методами не могу понять, что со мной происходит – или не со мной, но что-то важное – то искусство это единственное средство понять, что происходит. А мои последние работы – в Stella Art Foundation («Ремонт», 2012) и в «Рабочем и колхознице» (кураторский проект «Международный женский день», 2013) – это рефлексия не столько на окружающие события, но и на собственное прошлое. После смерти моих родителей остался огромный архив, в котором я до сих пор разбираюсь: письма, фотографии, фильмы 8-миллиметровые, которые снимал мой папа… С этим грузом – старости, смерти, болезней – и тем, что от меня скрывали и не проговаривали, когда я была ребенком (то, что мой дед был расстрелян в 1937 году в ходе сталинских репрессий), я и делала эти работы. Это история семьи и история страны… И это нужно помнить. И через историю своей семьи я пытаюсь понять историю Советского Союза и России вообще. В проекте «Ремонт», который был показан в Stella Art Foundation, я использовала и семейные архивные фотографии и фотографии, которые я делала и в Америке, и в России. Это был архитектурный коллаж из моей жизни, истории семьи и страны.

- Ирина Нахова, Без названия, 2013, выставка «Международный женский день» в МВЦ «Рабочий и колхозница», 2013 // Фото: Ольга Данилкина

- Ирина Нахова, Благовещение, 2000, выставка «Международный женский день» в МВЦ «Рабочий и колхозница», 2013

АБ: В феминистской парадигме как вы себя видите? Вы считаете себя феминисткой?

ИН: Да, безусловно, считаю. Это моя позиция. При том, что специально я не делала феминистских работ. Я не бежала с флагом впереди паровоза…

АБ: У феминистского движения остаются сейчас какие-то актуальные задачи, какие были раньше?

ИН: Общество сейчас, в том числе и российское, стало немного более толерантным, но это все равно кучка людей. А в принципе здесь конь еще не валялся. Как было наше общество патриархальным, так и осталось, – и это катастрофическая ситуация.

АБ: В Америке по-другому?

ИН: В Америке результаты феминистского движения 50–60-х годов очевиднее. В Советском Союзе все были подавлены одинаково: что женщины, что мужчины. Поэтому, может быть, внутри семьи и были патриархальные моменты. Но тогда стоял вопрос о правах человека вообще, а не какой-то отдельной группы. В начале существования СССР феминистское суфражистское движение сыграло свою роль, но оно было подавлено сталинизмом. При перестройке стало возрождаться движение за права других: феминизм, ЛГБТ-движение… Сейчас же все равно женщины меньше получают по статистике в России, а в Америке такого нет: там если приходишь в гости, мужчины таким же образом готовят, как и женщины, убираются… На бытовом уровне это противопоставление мужчин/женщин изжито. Никому не придет в голову сказать: «А ты пойди, посуду помой». У более старшего поколения это еще может случаться, но у тех, кто вырос после 60-х годов, это невозможно.

Расизм изживается труднее. У совсем молодых людей вдруг вспыхивает расизм, у тех, у кого не было этого на памяти. Как у нас в России вдруг возрождается фашизм – это потому, что им в школе не объяснили. В Германии было всенародное покаяние – у нас нет! У нас не было попытки заклеймить сталинизм. Сейчас наоборот культ Сталина возрождается – я вижу его портреты в такси или в машине. Это чудовищно: при Сталине было истреблено лучшее в поколении, а люди это не помнят. В России главным музеем должен был быть Музей истории ГУЛАГа. Одно из видео на предстоящей выставке будет с остановки в районе Бутово. Там был полигон, это самый важный памятник истории в Москве, можно сказать. Он, конечно, на окраине, на выселках… но всех школьников нужно туда возить. Это самый большой в Москве расстрельный полигон. В 1937–38 году там было расстреляно 20 000 человек, на маленьком пятачке. Сейчас там траншеи вырытые, мемориал, церковь большую построили. Но там бывает – я поразилась – 10 000 человек в год на огромный многомиллионный город. Это фантастическое место, в котором нужно всем побывать. Чтобы помнить, чтобы этого не повторилось.

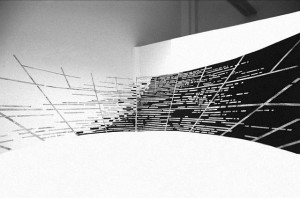

- Ирина Нахова, выставка «Ремонт», Stella Art Foundation, 2012 // Фото: safmuseum.org

- Ирина Нахова, выставка «Ремонт», Stella Art Foundation, 2012 // Фото: art4.ru

АБ: Сейчас у вас нет ощущения, что это все повторяется, что возвращаются репрессивные механизмы…

ИН: Есть, безусловно. И этого всем нам нужно стараться избежать. Страна должна быть открытой, миру и диалогу, а все репрессии приведут в конце концов только к обратному результату.

АБ: В ваших работах это появляется?

ИН: У меня все темы появляются лишь по крайней необходимости. Я не делаю плакатов. На этой выставке на «Винзаводе» – это тоже будет в какой-то мере рефлексия на сложившуюся ситуацию. Работы Эрика Булатова – все эти соц-артистские вещи – это точно попавшие во время плакаты, а я какими-то другими средствами пытаюсь выразить время.

АБ: Западный женский, феминистский концептуализм типа Дженни Хольцер, Барбары Крюгер – тоже очень плакатный – Вам близок?

ИН: Я их очень люблю, это потрясающе, но это визуально четко всегда сделано.

АБ: То есть вам не кажется это слишком плакатным?

ИН: Они используют плакатные средства, но делают это – как и Эрик Булатов – адекватно времени. Мне интересны все практики, если они меня задевают каким-то образом, если они точны.

АБ: Вот мне и интересно, как вам удается работать в таких разных жанрах: ведь есть что-то в инсталляциях, что-то в лэнд-арте, что-то в объектах… Это такое широкое поле современного искусства, очень синтетический жанр.

ИН: Можно и так сказать… У меня всегда первичнее посыл, необходимость что-то сказать, а средства приходят сами, потом. Это может быть видео, скульптура, живопись…

АБ: А где у вас больше выставок проходит? Здесь или на Западе?

ИН: Здесь больше.

АБ: Сама ситуация в искусстве как-то отличается?

ИН: Сама ситуация не очень отличается: тенденция последних 15–20 лет к нарастанию развлекательности мне абсолютно чужда. Всегда есть 3–4 художника, которые меня вдохновляют. Перед приездом сюда, я специально поехала посмотреть капеллу Марка Ротко в Хьюстоне. Это общечеловеческое завоевание. Те же коллекционеры Джон и Доминик де Менил, которые заказали Ротко капеллу, сделали в Хьюстоне отдельное пространство для Сая Твомбли. Это фантастическая мощь.

- Ирина Нахова, Комната №1, 1983 // Фото: conceptualism.letov.ru

- Ирина Нахова, Комната №2, 1985 // Фото: conceptualism.letov.ru

- Ирина Нахова, Комната №3, 1986 // Фото: conceptualism.letov.ru

- Ирина Нахова, Комната №4, 1987 // Фото: conceptualism.letov.ru

- Ирина Нахова, Комната №5, 1988 // Фото: conceptualism.letov.ru

АБ: Вы общаетесь с русскими эмигрантами? Как функционирует эта тусовка в Америке?

ИН: Тусовка, наверное, есть, но мы живем под Нью-Йорком, в Нью-Джерси – это час езды. У меня мастерская в бывшем гараже. И все работы, которые я там делаю, я показываю в основном в России. Это «дом художника», в котором художник-отшельник работает. Когда мы видимся с другими художниками, приехавшими из России, – общаемся. Но в принципе очень редко. В России я общаюсь со своим кругом близких друзей, у меня есть потребность в профессиональной среде. Даже если это 2–3 человека, я чувствую feed back. Это важно. В Америке у меня этого нет, прямо скажем.

АБ: Каково ваше отношение к последним политическим в том числе радикальным акциям: «Война», Pussy Riot, Павленский…

ИН: Только уважительное. И здесь неважно, искусство это или нет. Это четко заявленная позиция, прежде всего. Я надеюсь, это искренне и важно для них. Если это только пиар и эпатаж, это грустно и жаль. Но мне кажется, они верят, что они могут таким образом повлиять на общество.

АБ: Как человек из среды, вы видите какую-то эволюцию самого концептуализма изнутри: например, проекты Андрея Монастырского и Вадима Захарова на последних Венецианских биеннале?

ИН: Да, мне интересно, но на Венецианской биеннале я не была ни разу.

АБ: Это прекрасно!

ИН: Мне все мои друзья говорят: «Тебе важно туда съездить!» Я говорю, зачем, я поеду, если только по делу. И вот накаркала. Зачем туда ехать? Это же тусовка, а мне это неинтересно. У Андрея и «Коллективных действий» получился проект типичный для них, склонных к архивизации и документализму… А у Вадика, видимо, появилась возможность осуществить свой проект в других масштабах, он получился более театральный, хотя он как художник начинал с перформансов с Виктором Скерсисом в группе «СЗ». Такая же это возможность и для меня, это совсем другие бюджеты на реализацию проекта. Для своей венецианской выставки я уже все придумала. Но я хочу, чтобы это был сюрприз.

Ирина Нахова на сайте «Московский концептуализм»

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

[…] […]