Никита Алексеев: «Возможно, я абсолютно неуместен сейчас»

Продолжаем цикл интервью с представителями московского концептуализма

Никита Алексеев на выставке «Битца за искусство» в Битцевском парке, 1986 год // Фото: Виктория Ивлева, источник — vozduh.afisha.ru

Aroundart продолжает цикл интервью с представителями второго поколения московского концептуализма – художниками, чей путь в искусстве начался во второй половине 70-х – начале 80-х годов. Наш новый герой – художник Никита Алексеев, участник группы «Коллективные действия», основатель первой квартирной галереи АПТАРТ. В своем искусстве Никита разработал узнаваемую композицию, которую использует в графике и живописных работах. Сейчас его выставка «Платоническая любовь. Овощи – фрукты» проходит в галерее «Пересветов переулок» в рамках совместной с XL PROJECTS программы «Только бумага». Беседовали Екатерина Муромцева и Ольга Турчина.

Екатерина Муромцева: Вы с юности входили в круг неофициального искусства, может быть, начнем с этого?

Ольга Турчина: Интересны истоки, у вас же непростая семья.

Никита Алексеев: А бывают простые семьи? У меня в семье к искусству никто отношения не имел. Мои дедушки военные. Один – генерал, другой – адмирал. Мама – филолог, специалист по польской и чешской литературе, отец закончил истфак, потом стал журналистом-международником. Но дело в том, что моя мама очень дружила с Краснопевцевым. Он для меня был просто дядя Дима. Походы в гости к нему были, пожалуй, первым впечатлением от искусства. Я до сих пор его очень ценю, считаю, что он замечательный художник. Хотя абсолютно сейчас неуместный, неактуальный. И его комната, с битыми кувшинами, с сухими палками. Самое гениальное – он собирал агаты, разбирался в них. У него была полка, на которой стояла дюжина агатов, а тут же валялся какой-то уродливый булыжник. Я его спросил, что же это такое, а он говорит: «Самый красивый агат, я уверен, и поэтому никогда пилить его не буду». Это мне очень запомнилось.

А потом я попал ребенком к Оскару Рабину, в этот барак в Лианозово, мне лет шесть было. Помню, играл с Сашей Рабиным, сыном Оскара. А потом еще Анатолий Зверев объявился в семье. Начал портреты папы-мамы рисовать за небольшие деньги. Но Зверева я совсем не люблю. Учился я с детства сперва в МСХШ, меня оттуда выгнали. За хулиганство. Вернее, мне вменили покушение на здоровье советского учителя. У нас был чудовищный классный руководитель, учитель физики Иван Петрович Линник, он был очень похож на академика Лысенко, скотина такая сталинская. А вообще в МСХШ тогда были жесткие, почти самурайские правила. Например, была забава бросаться стульями с металлическими ножками, по лестнице их вниз спускать. И было постыдно, если он свалится на тебя, подобрать его и нести наверх. На меня свалился стул, я его пустил дальше. А там как раз этот Иван Петрович шел. Его ударило по коленке, он скандал устроил.

ЕМ: Но академическая школа все равно много дала?

НА: Я никогда не был суперталантливым учеником. А потом я учился, когда эта академическая школа уже раструхлявилась. Я видел студенческие рисунки Чуйкова, Пригова, Сокова, у них еще была академическая выучка. Не знаю, хорошо это или плохо. В мои времена этого уже не было. После МСХШ я ходил в школу на Кропоткинской, где заочно познакомился с Рогинским, которого я считаю самым крупным русским художником второй половины века. Очень мощный живописец. И не только живописец.

- Никита Алексеев, 7 ударов по воде, Берег Черного моря, Крым, 30 апреля 1976 года // Фото: Г.Кизевальтер, источник — conceptualism-moscow.org

- «Коллективные действия», акция «Время действия», Моск. обл., Савеловская ж-д., поле возле деревни «Киевы горки», 15 октября 1978, А. Монастырский, Н. Алексеев, Н. Панитков, А. Абрамов; Л. Соков, Л. Бажанов, Ф. Инфанте, И. Затуловская, Л. Талочкин, И. Чуйков, И. Пивоварова, П. Пепперштейн, В. Мочалова + 5–6 человек // Источник фото: conceptualism.letov.ru

ОТ: А Борис Турецкий?

НА: Турецого я потом узнал, он мне не нравится. А Рогинского я увидел на какой-то выставке на Беговой в 70-е, где были его работы 60-х с метлахской и кафельной плиткой, спичечными коробками, – они меня поразили. Потом я с ним даже подружился, несмотря на разницу в возрасте.

Еще в школе на Кропоткинской я познакомился с юным художником Андреем Демыкиным, про которого сейчас забыли. Он умер очень молодым, в тридцать с чем-то лет. Он знал всю московскую публику: от Леши Паустовского, самого младшего сына Константина (Леша помер от овердоза), и Пятницкого, то есть этой «черной богемы», до Левы Рубинштейна и Монастырского. С ними я познакомился в 69-м году. А потом уже довольно быстро и с Ирой Наховой, и с Пивоваровым, и с Кабаковым. Очень повезло! Это было мощное время, постоянно что-то происходило, появлялись настоящие художественные изобретения. Не только здесь, но и вообще в мире. Тогда мы и узнали о концептуализме. Было важно, что тогда все общались со всеми – художники, литераторы, музыканты. Очень важную роль играл замечательный человек, Алексей Любимов. Один из лучших классических пианистов. Профессор консерватории и пропагандист новой музыки, того же Кейджа. Устраивали полуофициальные концерты в институте искусствознания, в доме художника на Кузнецком. На первом концерте Любимов играл с Татьяной Гринденко, великолепной скрипачкой, с Марком Пекарским. В первом отделении играли совсем старинную музыку, XVI века, а во втором – новую. На эти концерты ходили очень разные люди. Сейчас эти миры не пересекаются. Люди старшего поколения замыкаются, но почему у молодежи пересечений почти нет, не знаю. Возможно, я ошибаюсь: я мало с кем общаюсь.

ЕМ: А вы сильно чувствовали связь между поколениями?

НА: У меня странно – я оказался где-то посередке. Я родился в 53-м году, моих ровесников практически не было. Были моложе лет на пять-шесть, как «Мухоморы», Юра Альберт. Либо старше, например, Монастырский, он 1949 года. Лева Рубинштейн, по-моему, 1946 года. А в те времена эта разница в пять лет казалась ощутимой. Разный жизненный опыт: я меньше застал этот сталинский кошмар и страх. А для Левы или Андрея это более живо. Но я родился при Сталине. Умру, видимо, при Путине – отличная перспектива! Честно говоря, политическая обстановка сейчас меня интересует больше, чем искусство. Она так фонит, что невозможно избавиться от нее.

В 74-м году я попал к Кабакову. Мне был 21 год, Кабакову – за сорок. Он был совершенно сложившимся художником, и, разумеется, произвел на меня огромное впечатление. Булатов мне с самого начала был не особо интересен. А у Кабакова меня особенно заинтересовали альбомы.

В Галерее АPTART: стоят (слева направо) – Лариса Резун-Звездочетова (?), Константин Звездочетов, Михаил Рошаль, Андрей Филиппов, Алена Кирцова, Владимир Мироненко, Генрих Сапгир, неизвестная, Елена Романова, Вадим Захаров, Тод Блудо, Юрий Альберт, Ирина Сорокина, Сергей Мироненко, Никита Алексеев, неизвестный, Мануэль Алькайдэ; сидят – Андрей Монастырский, Свен Гундлах, Наталья Абалакова, Владимир Сорокин, Анатолий Жигалов // Фото: Георгий Кизевальтер, источник — ekartbureau.ru

ЕМ: Как проходили встречи в мастерской?

НА: Там была ритуальная атмосфера. Илья – мастер по части создания спектакля и гениальный эксплуататор. Как-то пришли к нему, и он тем, кто более-менее умел рисовать, раздал черно-белые рисунки, дал цветные карандаши, и мы за разговорами их раскрашивали. Делали его работу – он оформлял какую-то очередную детскую книжку. И говорили, говорили, слушали. Эти беседы были очень важными для меня. Было очень интересно наблюдать войну за тело и душу Кабакова между Евгением Шифферсом и Борисом Гройсом. Победил Гройс. Кабаков смотрел, что более конвертируемо – мистика Шифферса (тот договорился в какой-то момент, что Анна Ахматова – это Святая Анна Всея Руси, чуть ли не воплощение Богородицы или Св. Софии), или Борин рациональный ум. В конце концов Шифферс ушел вместе со Штейнбергом, а Гройс стал главным теоретиком.

Мне не очень нравится теория Гройса о том, что соцреализм – прямой преемник авангарда, этот Gesammtkunstwerk Stalin, она мне кажется чрезмерно спекулятивной. Борис не очень интересуется искусством как таковым. Он использует его для своих умозаключений. Но он единственный за последние сорок лет создал какую-то более или менее стройную убедительную теорию, поэтому приходится с ней считаться.

Кроме того, были еше семинары-посиделки. В Старосадском переулке жил Александр Чачко (врач по профессии, давно переехал в Израиль), и раз в неделю у него собирались люди этого круга, и шли разговоры. Кто-то доклады делал, были поэтические чтения. По-моему, Рубинштейн именно там в первый раз показывал свои карточки, а Дмитрий Александрович читал про «Милицанера». Там было и первое явление «Мухоморов». Это было дико смешно: они совсем молодые устроили перед Кабаковым, Булатовым, Гройсом, Всеволодом Некрасовым вечер памяти поручику Ржевскому. Показывали какие-то срамные картинки и читали идиотские стишки. Все в молчаливом недоумении, и тут Кабаков делает свою улыбку, как печеное яблоко, и говорит: «А это же замеча-а-а-тельно!». В общем, «Мухоморы» прошли инициацию.

Все общались. Может, потому что информации не было? Хотя нельзя сказать, что ее совсем не было – кто хотел, мог добраться. Я ходил в «Иностранку», там можно было получить журналы по искусству: Art in America, Art International. Что-то привозили друзья-иностранцы: прессу, книжки, пластинки. Например, есть чудесный человек Штеффен Андре, он живет в Мюнхене, адвокат по патентному праву. Он привозил Андрею Монастырскому всякую тогдашнюю электронику вроде Tangerine Dream, а мне – Леонарда Коэна, Кевина Койна и Боба Дилана. Что-то узнать было можно, но информация воспринималась странно, мы не понимали всю стереоскопическую картину, доходили какие-то выжимки. Когда я оказался во Франции, на меня накатило уныние: я увидел, что современное западное искусство на те же 90 процентов (как минимум) состоит из дерьма, как и искусство в Советском Союзе. Настолько же скучное, или, наоборот, развлекательное.

Коллективная выставка в галерее АПТАРТ, Москва, 1982 // Фото из архива Андрея Монастырского, источник – conceptualism.letov.ru

ЕМ: А когда вы получали эти обрывки информации, у вас был какой-то пиетет к западному искусству? Хотели ли вы найти там для себя образцы? Или вы чувствовали, что в Советском Союзе своя линия развивается, не менее важная?

НА: Это были образцы, безусловно. Не могу сказать, что было преклонение, но образцы – точно. И мы с ними соревновались. Некоторые вещи очень сильно влияли. Во-первых, классический концептуализм, позже – движение Fluxus, которое я до сих пор очень люблю. Минимализм. Хотя, когда я увидел Джадда в оригинале, я осознал, что понимал это совсем по-другому – более вычищено, более схоластично. В действительности у него крайне материальные вещи, когда смотрим его ящики и полки в пространстве, ощущаешь насколько они весомые. Или, скажем, бессмысленно смотреть на картинке на Ричарда Серру, потому что не увидишь эту массу.

ЕМ: Давайте вернемся немного к вечерам Кабакова.

НА: С одной стороны, это были посиделки, с другой – всплывало что-то важное. Илья – великий комбинатор и коммуникатор. Очень здорово всегда дирижировал ситуацией. И что-то выуживал из нее. Благодаря этому появлялась и возможность самому что-то выудить. Но сейчас я полностью потерял интерес к его работам. Они мне кажутся слишком литературными, слишком фанерно-театральными. Скорее, идеологические макеты. А тогда это было сильное впечатление.

ЕМ: А почему Булатов вас не заинтересовал?

НА: Из-за его гиперсерьезности. Хотя я очень ценю его вещи вроде «Брежнева». Или «Улицу Красикова».

КМ: То есть вы думаете, ирония – важная составляющая работы?

НА: Для меня – конечно. Даже не ирония. Для меня главное – это промежуток между смыслами. У Булатова же – смысл, этакий Троянский конь, выкачен на авансцену.

ОТ: У него смысл очень концентрированный.

НА: Можно и так сказать. Но лучше я про себя расскажу, хорошо? Существует такой парадокс: с одной стороны я все время стремлюсь к искусству не литературному, не про то, что должно быть, а к крайне формалистичному. Про то, что есть. Как у того же Ричарда Серры. Но в результате почему-то бесконечно занимаюсь поиском этих щелей между смыслами и подвешиванием, привязыванием посторонних смыслов. Помню, была графическая серия еще в конце 80-х «Повешенные». Выставка «Тяжесть и нежность». В честь Мандельштама, конечно, но там тоже что-то на веревочках висело.

Если опять про то, как я дошел до жизни такой, то у меня же высшего образования даже нет. В Полиграфе я не доучился. Просто мой товарищ Андрей Демыкин подбил меня пойти поступать на заочное отделение. А я тогда работал по распределению в каком-то жутком архитектурном институте после Училища памяти 1905 года, дикая была тоска, я решил просто не ходить на работу и пошел сдавать экзамены. Меня приняли. Заочное образование – вообще никакое не образование. Диплом мне был абсолютно не нужен, два года я сдавал сессии, а потом перестал ходить. На заочном учились в основном люди из провинции, редактора каких-то художественных издательств, которым нужен был диплом, чтобы занимать свою должность. Никакого обучения, никакого образования не было абсолютно. Это были 74–75 годы, самое информативное время в моей жизни. Как-то не до Полиграфа было. В середине 70-х сформировалось сообщество, появлялись новые идеи. Это было время квартирных выставок, на Измайловской, в Беляево. В Измайлово у меня были радикальные по тем временам вещи – геометрические рельефы из оргалита.

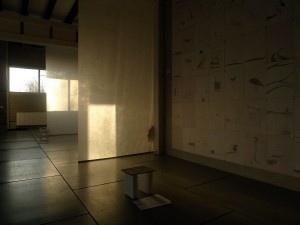

«Крестообразные песни», L Галерея, Москва, 29 апреля – 15 мая 1992 года // Источник фото: conceptualism-moscow.org

ОТ: А работы на черных клеенках?

НА: Это 85-й или 86-й год. Это не клеенка, это черная фотобумага, рулон которой я купил у какого-то пьяницы. «Жизнь и смерть Черного квадрата». Такая история современного искусства в виде комикса. А выставка называлась «Битца за искусство». Потому что был парк Битца, где в первые годы перестройки открыли рынок народных промыслов, где художники могли торговать пейзажиками, натюрмортами. Не помню, кому первому пришла эта идея – прийти и устроить там выставку. Я туда приволок этот рулон, расстелил его на снегу, а на березе повесил большой православный крест, покрашенный ярко-красной краской. И началось: возмущенные продавцы-художники решили, что мы у них отбиваем бизнес. А тогда со стороны Запада был обостренный интерес к тому, что происходит в СССР. Туда прибежало огромное количество журналистов. Там даже китайское телевидение присутствовало. Вечером мне начали звонить из ВВС и спрашивать, какой длины был рулон, и пересчитывать в футы и дюймы. Что-то около двухсот футов. А сейчас это у Вадика Захарова в коллекции.

ОТ: Мне очень интересно по поводу АПТАРТа – как вы к этому пришли, почему у себя в квартире?

НА: По практическим, бытовым причинам. Я вернусь к вопросу поколений. В начале 80-х мне стало дико скучно в этом черно-белом концептуализме. Меня стало раздражать комментирование, ре-комментирование Монастырского. Теперь-то я понимаю, что он абсолютно правильно все делал. Но тогда я соблазнился нью-вейвом, с другой стороны – «Мухоморы», Миша Рошаль – более молодое поколение. И меня развернуло в сторону большей цветастости и фактурности. Кроме того, очень хотелось показывать работы. Как раз к этому времени захлопнулись всякие возможности. До этого были какие-то однодневки в МОСХе, которые Валерий Турчин и Леня Бажанов устраивали. Потом все прекратилось, и стали думать, как бы где-нибудь у себя это делать. У меня была маленькая квартирка, которая была именно моя, я полностью отвечал за нее. Даже хорошо, что она была маленькой. В этом крошечном пространстве отрабатывались нетрадиционные экспозиционные практики.

ОТ: А вопрос кураторства уже стоял, или это нововведение?

НА: Коллективно. Мы сами себе были кураторами.

ЕМ: А кураторы вообще нужны?

НА: Все зависит от куратора и того, что он от тебя хочет. Не люблю кураторов, которые относятся к художникам как к строительному материалу. Но есть удивительные люди. У меня была выставка несколько лет назад в Gridchin Hall, простая, только графика. Но я сомневался и попросил Женю Кикодзе помочь. Она сказала: «Зачем я тебе нужна, сам все умеешь», но я ее уговорил. И она мимоходом предложила такое простое экспозиционное решение, которое сразу же выставку сделало. Я бы до него не додумался. И потом, не всегда понятно, что такое куратор, потому что это человек, который занимается художественным процессом. Зачастую, это хорошие продюсеры, у которых в руках связи, пресса, которые обеспечивают приход на выставку нужных людей.

«Повешанные» на выставке «Тяжесть и нежность» в

L Галерее, Москва, февраль 1993 // Источник фото: conceptualism-moscow.org

ЕМ: А как вы относитесь к тенденции, когда куратор из отдельных произведений делает метавысказывание?

НА: По-разному. Как большинство художников плохие, так и большинство кураторов плохие. Крайне редко эти метавысказывания являются важными высказываниями. По преимуществу, это крайне обтекаемые, ничего не значащие формулировки, в которые засовывается все, что есть. Например, «Больше света». Сейчас я был в Лондоне, там выставка «Восток встречает Запад» в Саатчи. Кураторы – Ерофеев, какой-то китаец и местный. Повесили рядом китайцев, европейцев-американцев и русских. А вместе никак не смотрится. Может потому, что все русские работы я уже видел много раз. Западные вещи – сплошь хиты. Китайцы – к ним странное отношение. Ай Вей Вей, конечно, очень хороший художник, а бесконечные пионеры, Мао… В общем, «ну и что хотел сказать куратор?» Тяжело. Я не претендую на объективность, высказываю личное мнение. Я не теоретик.

ЕМ: Хотя у вас же есть опыт критической дистанции? Вы же писали об искусстве?

НА: Теоретиком я себя ни в коем случае не считаю, это эссеистика. Заметки на полях… Знаете, наш разговор несколько походит на допрос, который ведут все время меняющиеся ролями добрый и злой следователь. Опять про прошлое? Это важно, но для меня интереснее то, что я делаю сейчас. То, что было сделано раньше, забывается. Кроме того, у меня ощущение, что я поздно сформировался как художник.

ОТ: А как это случилось? Когда вы почувствовали, что сформировались?

НА: Думаю, когда я оказался во Франции, на Западе. Попал в другую культуру.

ОТ: А как вы изменились, расширились?

НА: Думаю, напротив, сузился, возвратился полностью к себе. Перестал обращать внимание на конвенции, на то, что надо делать. Потому что современное искусство – очень жесткая область, где есть установленные кем-то правила. Я достаточно демонстративно выбыл из концептуализма. Я совершенно не способен ходить строем. Субординация и чинопочитание меня начали раздражать. Во Франции я оказался практически один. Я чуть-чуть общался с Мишей Рогинским, он еще более нелюдимый человек, чем я. Хотя если разговорился, совершенно невероятный рассказчик был. Был Олег Яковлев, очень интересный художник, он уехал еще в 70-е. Был Леша Хвостенко. А в смысле карьеры я сделал чудовищную ошибку, умудрившись уехать в начале 87-го года. Как раз через несколько месяцев пошла дикая мода на советское искусство. А критерий для западных музейщиков и коллекционеров был в сущности один — прописка. На вопрос, где я живу, честно отвечал, что в Париже. И люди тут же теряли интерес. А некоторые коллеги, живя в Берлине или Нью-Йорке, говорили, что живут в Москве.

Выставка «Монтаж», 2004 // Источник фото: ekartbureau.ru

ЕМ: Долго вы были во Франции?

НА: Почти восемь лет. А вернулся, потому что были иллюзии, что страна нормальная будет. В 93-м году. Ну и встал вопрос: что делать дальше. Полностью интегрироваться не очень хотелось. У меня до сих пор некая раздвоенность: с одной стороны, чувствую себя вполне космополитом, у меня два паспорта, с другой – думаю-то я, преимущественно, по-русски. И вырос в русской культуре.

ЕМ: Не думаете эмигрировать?

НА: Куда? В Европу с европейским паспортом? Но я бы с огромным счастьем жил на берегу моря. У меня есть огромная серия «Мечта о домике у моря». 50 холстиков. Жил бы в деревне. И если бы еще раз в полгода приезжал галерист или коллекционер, забирал товар и платил деньги. Но это не очень получается.

ЕМ: От чего вы отталкиваетесь – от образа или слова?

НА: Скорее, от образа. Я бы с радостью избавился от текстов, но никак не могу.

ЕМ: Интересно, как вы свою поэтику определяете. Вы сказали, что работаете с зазорами смыслов, может быть, еще какие-то черты сформулируете?

НА: Легче формулировать через то, что мне нравится в поэзии и литературе. На меня очень повлияло японское и китайское искусство. Я им довольно серьезно занимался, сидел в «Иностранке», читал труды по дзену. Однажды я даже перевел для себя книжку Алана Уотса «Кости и мясо дзен», напечатал через копирку в трех копиях. Отдал кому-то. Потом, году в 94-м, вижу на книжном развале эту книжку по-русски. Открываю, вижу, что это мой чудовищный перевод! Было очень стыдно.

ОТ: А с чего начался этот интерес к японскому искусству?

НА: У мамы был близкий друг, коллекционер Ярослав Манухин. Он ученик Фаворского, тот его считал своим лучшим учеником. Один из основных коллекционеров антиквариата в Москве. У него было замечательное собрание японских гравюр. Настоящие оттиски: Хокусай Утамаро, Хирошиге. Еще у него были изумительные нецкэ и цуба – эфесы японских мечей. Я в детстве их держал в руках. Потом 60-е, 70-е годы, все это богоискательство и поиски чего-то в других местах. Но на Востоке я не был. Даже если бы предложили, я бы не поехал. Ехать на месяц совершенно бессмысленно. Про Японию очень интересно Володя Сорокин рассказывал. Он в Токио около двух лет провел, преподавал в университете. Первый месяц он абсолютно ничего не понимал. Потом вроде начал понимать. А через полгода он осознал, что еще меньше понимает, чем до этого. В русской поэзии – Пушкина люблю, Батюшкова. Перечитываю Чехова, Лескова. Тот же Салтыков, хотя совсем не легкий писатель. Набоков, Платонов.

«Это есть этого нет это есть», галерея GMG, Москва, 23 сентября — 8 ноября 2008 // Источник фото: conceptualism-moscow.org

ОТ: А если говорить про современность, что вас интересует в искусстве?

НА: Я совсем потерял интерес к современному искусству. Почти никуда не хожу. Мне намного интереснее старое искусство сейчас. Ранний итальянский Ренессанс. Пьеро делла Франческа, Джованни Беллини, Мантенья, Рембрандт, Вермеер. Обожаю английскую живопись XVIII века.

ЕМ: Откуда такой неинтерес к современному искусству? Это все же ваша профессиональная область.

НА: Я не знаю, что такое современное искусство. Кому оно современно? Сколько времени оно современно? Кто и как решает? Я не уверен, что соответствую времени. Вполне возможно, что я абсолютно неуместен сейчас.

ЕМ: Вы же говорите, что для вас очень важно время.

НА: Да, время в социальном контексте. Я не верю в линейность времени. Для меня важно время как момент, в котором я живу. У меня нет чувства перспективы. Есть воспоминания, но это очень зыбкая ткань. Насчет актуальности – я же не являюсь частью той обоймы художников, которые присутствуют на важных здешних или международных выставках. Тот же Гутов, Осмоловский. Я крайне не уверен в том, что я делаю. Я все время ставлю это под вопрос. Кажется, я вот-вот набреду.

ЕМ: То есть вы считаете, что еще не набрели?

НА: Абсолютно. Я когда что-то делаю, кажется, да, сейчас получится. Потом я ставлю это в сторону, к стенке, стараюсь забыть.

ЕМ: А если выделить какие-то периоды творчества?

НА: Думаю, было три важных периода. Первый, ранний, когда я был почти учеником и Кабакова, и Монастырского. Для меня это ключевые фигуры. И Лев Рубинштейн тоже. Второй – времена AПТАРТа и начала 90-х годов. А потом в начале 90-х был какой-то слом, кризис, когда я вернулся из Франции. Окунулся в здешнюю жизнь и почувствовал свою полную неуместность на здешней художественной сцене. Я решил перестать заниматься искусством. Года три ничего не делал, перешел в журналистику. А потом понял, что единственное, что я могу и люблю делать, – это рисовать. Мне это дало свободу, я перестал обращать внимание на то, что думают насчет того, что я делаю.

ЕМ: То есть для вас стало менее важным сообщество? Если в первый период оно было необходимо…

НА: Да, первый период – ученичество, второй – совместные действия. Потом – одинокая практика. Сейчас я очень мало с кем общаюсь. Трудно куда-то выбираться, ходить, где много народу. Неуютно себя чувствую. Для меня жизнь – из дома в мастерскую и из мастерской – домой. Я даже удивлен, что до 62 дожил, совсем не понимаю, что мне 62.

«Бумажные часовни», куратор Евгения Кикодзе, Гридчинхолл, весна 2012 // Фото: Анна Быкова

ЕМ: А как вы себя чувствуете? Какое у вас внутреннее время?

НА: С одной стороны, уже помирать пора, а с другой – как будто лет 16. Есть маленькие планы. В сентябре будет выставка в Лондоне, надо ее сделать. Она уже готова, я делаю все заранее. В мае – в Салониках. Широкой перспективы для себя я не вижу. Живу, работаю. А общая перспектива – может быть, я слишком пессимистичен… Но заявить, что после меня – хоть потоп, не могу. Я прожил довольно спокойную, сытую жизнь. Мое поколение не видело ни войны, ни голода, ни мощных репрессий. 90-е для меня были временем надежд. А сейчас настало время мерзости какой-то. Брежневские, Андроповские времена были как гнилой бетон. Все было безнадежно и крайне противно. Но мы были молоды. А сейчас не время бетона и скуки, а время стыда. Я за Путина не голосовал, постоянно пытаюсь говорить что-то против того, что творится, вроде бы не виноват лично… Но стыдно.

ЕМ: То есть вы ощущаете себя частью страны?

НА: Как сказать, я, с одной стороны, совсем сам по себе. С другой — слушаю и вижу, что говорят вокруг. И ничего приятного предвидеть я не могу. В этом смысле мне очень жалко молодое поколение, потому что я не уверен, что у него жизнь будет такая же мирная и спокойная, как у меня. При этом я абсолютно не политизированный художник. Даже если я захотел заниматься политическим искусством, ничего бы не получилось. К искусству применять политическую позицию я не хочу. А с другой стороны, очень остро чувствую время. Повторяю, мне бы очень хотелось делать ясное, простое искусство, которое про себя говорит. К сожалению, не получается.

ЕМ: Вы с кем-то обсуждаете работы?

НА: Очень редко. Так получается, что почти не с кем.

ЕМ: А в период формирования важно было обсуждать?

НА: Да, конечно. Обсуждения происходили постоянно. Хотя «Коллективные действия» название довольно абсурдное – все было централизованно.

ЕМ: А были ли в вашей жизни поистине демократические моменты? Когда нечто создавалось всеми вместе, без направляющего начала?

НА: Пожалуй, АПТАРТ. Выставки строились коллегиально. Что касается КД, я, конечно, преувеличиваю насчет диктаторства Андрея. Было так: предлагалась какая-то идея и долго обсуждалась. Но заканчивалось тем, что выбирали идею Андрея. Просто потому, что они были действительно сильнее, уместнее и убедительнее.

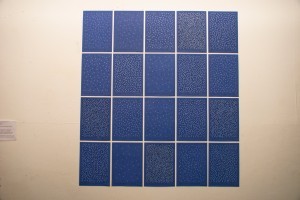

«10 000 белых тигров, побритых Оккамом», XL Projects, 2013 // Фото: Ольга Данилкина

ЕМ: Мы говорили про дистанцию между поколениями, откуда она? Это зависит от личности или это факт времени?

НА: Мне трудно рассуждать, но может быть, какой-то фон даже не поколений, а подпоколений 50-х, 60-х, 70-х годов был более сильным, чем сейчас. Иногда при полной близости взглядов – художественных, эстетических — между людьми моего возраста и Кабаковым, например, у нас совершенно разный бекграундт. Но сейчас мне с молодыми людьми очень интересно общаться. Может, это с возрастом приходит.

ЕМ: Может быть, выделите еще какие-то события – общественные или политические?

НА: 90-е были для меня временем надежд. Угасающих, но надежд. Понимаю, что многим было тяжело жить, кризис жуткий. В 98-м я работал в газетке «Иностранец», которая жила за счет всяких жуликов – миграционных агентств, турагентств. На нас посыпался золотой дождь и реклама от этих жуликов. Кризисным, знаковым событием для меня была история с Pussy Riot. У меня двойственное отношение к этому делу. Когда они это устроили, я сразу же подумал, что закончится все плохо. И не только для них. Кроме того, я всегда придерживался точки зрения, что к искусству они отношение имеют очень косвенное. Я не знаю, что такое искусство, и очень этому рад. Потому что если бы я знал точно, что такое искусство, было бы бессмысленно им заниматься. Но все-таки с каким-то приближением я могу для себя оценивать, что есть искусство и что не есть. Я всячески пытался их защищать, ходил на митинги-пикеты, что-то подписывал, что-то писал. Сейчас можно сказать, что это был переломный момент. Вроде мелочь абсолютная, три девчонки сделали довольно глупое дело. Но это повернуло ситуацию очень сильно. Как эффект бабочки. Политики, видимо, были готовы к этому. Можно было не обратить внимания, и ничего бы не было, через две недели бы забыли.

ЕМ: А если возвращаться к искусству, каково ваше отношение к живописи?

НА: Абсолютно не верю в то, что она себя изжила. Новые технологии – это да, но живопись заложена в природе человека. Живопись – это просто закрашивание поверхностей каким-то образом. Никак она не может умереть, каким-то образом люди все равно будут закрашивать поверхности. Что касается меня, я не считаю себя настоящим живописцем – я не преследую цель заниматься валёрами, я это не умею. Я просто работаю теми средствами, какие есть, крайне экономно.

КМ: Когда вы работаете, у вас есть четкое представление, что в итоге получится? Или оно появляется в процессе?

НА: У меня не всегда получается то, что я предполагал, потому что краска не так смешается, либо линия не так пойдет. У меня такая технология, что поправить практически невозможно, надо заранее все делать. Я же смешиваю в пластиковых стаканах колеры, закрашиваю плоскости с помощью бумажного скотча. Если что-то не то произойдет, придется перекрашивать целиком. Относиться к этому как к настоящей живописи нельзя. При этом у меня цель – делать вещи, которые можно повесить на стенку. Я не музейный художник, поэтому инсталляциями не занимаюсь.

Никита Алексеев, Пора спешить медленно (Из серии «Слоевая живопись»), 2014 // Фото: Ольга Данилкина

ЕМ: А кто для вас важен из живописцев?

НА: Ротко – прекрасный художник. Я очень люблю Сая Твомбли. Бэкона люблю, он исследует материю живописи. Фрейда – нет, он для меня слишком патологичный.

ЕМ: Вам работа дает какое-то удовлетворение?

НА: Я без нее просто не могу, с ума начинаю сходить. Сейчас у меня жизнь заключается в том, что я к часу приезжаю в мастерскую, часов до шести работаю и еду домой. Во время работы включаю «Эхо Москвы». Краем уха слышу чего-то, о своем думаю и рисую. Совершенно ремесленное занятие – закрашивание краской, штришки. Иногда, чтобы совсем не соскучиться, я методично считаю штришки и записываю на листочке в столбик.

ЕМ: Вспоминается Роман Опалка.

НА: Да, он жив еще вроде. Отличный художник. У него же фокус в том, что циферки все больше высветляются. Он в серую краску все больше белого добавляет. Растворение в свете получается. Я видел последние, они практически белые уже. Но я не мог бы, как он, всю жизнь заниматься одним и тем же.

«Платоническая любовь. Овощи – фрукты», Галереч «Пересветов переулок» в рамках совместной программы с XL PROJECTS «Только бумага», 17 марта — 17 апреля, 2015 // Фото: Ольга Абрамова (arterritory.com), а также предоставлены галереей

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

[…] к студенчеству, Витя Скерсис меня познакомил с Никитой Алексеевым. Я уже не помню, как мы познакомились с Андреем […]

[…] коллег в большинстве современных авторов, как он уточняет, с 1990-х годов, что в России, что в мире, — […]