Игорь Макаревич и Елена Елагина – об идеологии, имперском сознании и пустотности

О выставке «Анализ искусства» ГТГ на Крымском валу, искусстве и времени

Спецпроект «Макаревич – Елагина: анализ искусства» в ГТГ на Крымском валу до 31 июля

Фото: safmuseum.org

Продолжаем цикл интервью с представителями второго поколения московского концептуализма – художниками, чей путь в искусстве начался во второй половине 70-х – начале 80-х годов. В сегодняшнем выпуске – Игорь Макаревич и Елена Елагина, чей масштабный проект «Анализ искусства» разместился сейчас в залах живописи XX века Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу. О выставке, искусстве и времени с художниками побеседовали Екатерина Муромцева и Ольга Турчина.

Ольга Турчина: Интересны истоки – как человек формировался, какие были желания, как пришел к занятиям искусством. Насколько в советское время можно было сразу понять, что ты хочешь противопоставить себя системе?

Елена Елагина: Мой папа был детским писателем, популяризатором науки, а мама была химиком – такая околонаучная или научная среда. Конечно, это на меня повлияло, но моя творческая деятельность началась с плагиата. В моем детстве, в советские времена продавался пластилин и были образцы, что надо детям лепить – слоники, зайчики и другие подобные фигурки. И я их просто облепила другим цветом и выдала за свои произведения. Я всегда что-то лепила, в основном, грибочки, как ни странно! И в какой-то момент все решили, что мне надо поступать в художественную школу. Можно сказать, что с этого все началось. Я поступила сразу в третий класс МСХШ (это седьмой класс обычной школы), Игорь тоже ее заканчивал, как и многие наши знакомые.

Игорь Макаревич: Я совершенно не был вундеркиндом, а родители – архитекторы, они надеялись, что я продолжу семейную традицию, вот я и подчинился их воле. Но к концу обучения у меня уже не было такой покорности. Я настоял, что поступлю во ВГИК, потому что Суриковский институт считался ретроградным, Строгановка мне казалась слишком техничной, а направленность Полиграфа тоже была не близкой. Я считал, что во ВГИКе наиболее либеральное преподавание, а в Суриковском были ортодоксальные советские преподаватели. Считалось, что если человек хотел быть художником-станковистом, то это как раз для него.

ЕЕ: Но ты, видимо, не хотел был станковистом, да? Тебя интересовали смежные области, кино…

ИМ: Да, и действительно, я не жалею, потому что можно было смотреть фильмы, которые в то время были труднодоступны. Вот когда я поступал, в Москве «Восемь с половиной» Феллини получил по прихоти Чухрая первый приз, что вызвало скандал, потому что фильм был совсем не близок советской аудитории. Вот я и увидел во ВГИКе «Восемь с половиной», фильмы Антониони, Бунюэля, которые были недоступны в то время широкой аудитории.

ЕЕ: Вам всю киноисторию показывали…

ИМ: Да, был такой предмет – киноведение, была аудитория, смотрели фильмы, я всех своих знакомых на эти показы проводил.

Екатерина Муромцева: Как это отразилось в дальнейшем на том, что вы делаете как художник?

ИМ: Отразилось – не такая замкнутость на живописных проблемах, более объемное мышление. Да и среда всегда играет колоссальную роль, хотя она там была не очень интересная, поскольку преобладал принцип, что нужно брать из каждой республики по студенту, а на Москву было одно место. Cреда была скорее в МСХШ, из стен которой вышли самые значительные художники более старшего поколения – Илья Кабаков, Владимир Янкилевский и многие другие.

ЕЕ: С Игорем учились Александр Косолапов, Леонид Соков, Александр Юликов.

ИМ: Это и повлияло больше всего. Тогда интересы формируются. Это был рассадник инакомыслия.

- Шизокитай. Галлюцинация у Власти, Клуб Авангардистов, Москва, 1990

ЕЕ: Я бы не сказала, что это рассадник инакомыслия, просто там учились люди, которым в дальнейшем суждено было изменить направление нашего искусства.

ИМ: А от преподавателей никакого проку не было, они были так подавлены сталинской эпохой, что вообще не смели ничего лишнего пикнуть, под их руководством мы только штудировали гипсы. Помню был такой Молчанов, он преподавал в параллельном классе. Один раз был какой-то праздничный вечер, все немного выпили, и он проговорился, что был учеником Малевича. Это всех ошеломило, стали домогаться, что да как, как со сдвигом рисовать, а он отмахивался. За любое слово могли выдворить с работы. Он сказал: «Да знаете, ребятушки, как Малевич принимал экзамен?» Он дал мне блокнот и говорит: «Поставь точку». Потом другой лист открыл и снова говорит: «Поставь точку». Совместил, посмотрел на свет и сказал: «Близко. Давай, принят». Если серьезно проанализировать, то это не так уж нелепо. Это чувство пространства.

ЕМ: Эта подавленность вам передавалась?

ИИ: Нет, в этом возрасте подавленность не свойственна человеку. Школа-то была безрадостной, никакой свободы там не было. Вот же знаменитый рассказ Кабакова, что директор собрал учеников и сказал: «В лагерь поедут не все». Это ассоциация с Малевичем, который сказал, что в будущее возьмут не всех. А если не брали в лагерь, то что же делать тем, кто проживал в интернате?

ЕМ: Ваш круг неофициального искусства – как он сложился?

ЕЕ: Моя мама работала в Президиуме Академии наук, у нее там была приятельница, которая дружила с Эрнстом Неизвестным, скульптором. И как-то мы рисовали с подружкой в школе альбом «Чепуха», где один рисовал голову, другой – туловище, и так далее. Я сделала из этих рисунков альбом, и она показала его Неизвестному. Он сказал: «Приведите мне человека, который сделал альбом». Так я к нему попала, это для меня оказалась прекрасная школа. В его мастерскую ходили все художники старшего поколения, нонконформисты Сретенской группы. И с Кабаковым я тогда познакомилась, и с Юрой Соболевым. Он меня пригласил в журнал «Знание – сила» делать иллюстрации. С этим кругом я познакомилась очень рано, а со следующим поколением – уже позже, постепенно круг расширялся, это был естественный процесс.

ЕМ: В одном интервью вы сказали, что Неизвестный нес на себе своего рода ответственность эпохи, это была ответственность противостояния. Он не боялся.

ЕЕ: Да, это был особый человек, мощный, энергетический. К нему все шли. Не только художники, а люди из всех кругов той интеллигенции – и философы, и писатели, и артисты.

ИМ: Сейчас это трудно представить, но страх доминировал тогда в человеческом сознании. Любое инакомыслие было наказуемо, и Неизвестный в силу своих личных особенностей взял на себя ответственность…

ЕЕ: Да, ведь в истории с Хрущевым все перепугались страшно, а он совершенно не смутился, стал c ним спорить, хотя это было очень опасно. Но он этого не чувствовал. Он готовился к урановому руднику, ему Суслов сказал: «Мы вас отправим куда следует». Он вполне думал, что так и будет. Он еще прошел войну, в штрафной роте воевал, жуткое ранение получил, сквозное, разрывной пулей, после которого и заикался, и на костылях ходил. Он все это переборол.

ИМ: Он же из Екатеринбурга, из Свердловска, а этот город является одним из наших энергетических центров. Ещё Харьков, Одесса. Люди оттуда наделены особой энергетикой. У него и родители были энергичные люди.

ЕЕ: Мама прожила 104 года, папа около 90.

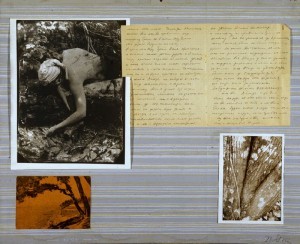

- Рыбная выставка, экспозиция в музее МАНИ, дача Николая Паникткова, 1990

ЕМ: Если говорить о сегодняшнем дне, есть ли такая ответственность за эпоху у художников?

ЕЕ: Ведь вообще время циклично.

ИМ: Трудно сказать, мы отделены от молодых художников огромным расстоянием, возможно, наши суждения не совсем верные. Нам кажется, что группа «Война» берет на себя такую ответственность. Но так ли это на самом деле? Может быть, это чисто внешняя декларативность. Нам кажется, что акционисты, радикалы – в какой-то степени они разделяют эту ответственность.

ЕМ: То есть это именно политическое измерение – эта ответственность?

ИМ: Сейчас же искусство, политика и социальная структура очень сблизились. Сейчас невозможно быть таким Рембрандтом, сидеть на чердаке (не буквально, имеется в виду типаж такого гения, который может создать шедевр).

ЕЕ: Как Ван Гог, например.

ИМ: Да, я не имел в виду никого конкретно, это собирательный образ. Процесс демократизации привел к дезавуированию героического образа художника.

ЕЕ: А редемократизация к чему приводит, интересно? Наверно, к тюрьме скоро приведет.

ЕМ: Вы усиленно следите за тем, что происходит, за новостями?

ЕЕ: Да, конечно. Раньше мы не следили, а сейчас жизнь заставляет. Года два назад не так следили, как сейчас.

ИМ: Поскольку были надежды на какую-то нормальную ситуацию. Что-то продвигалось, а сейчас такой скачок назад ужасный.

ЕЕ: Хочешь – не хочешь, это сказывается.

ИМ: Когда взято направление почти советского времени, когда Запад является врагом…

ЕЕ: Не то что Запад, тут еще подняли голову какие-то доносчики, пишут… Что в Нижнем Новгороде происходит – вообще кошмар! Это еще и с экономикой связано, думаю.

ИМ: Начиная с момента так называемой перестройки образовалась зона, когда доносы не приветствовались, хотя люди не менялись. Искусство нельзя было ругать, как в советское время. Было принято ничему не удивляться, и накопилась жажда.

ЕЕ: А сейчас современное искусство должно быть патриотичным, а что такое патриотичный – этого никто не может определить.

ЕМ: Все-таки художники сильно чувствуют время, у вас есть какое-то чувство будущего?

ЕЕ: Вот честно сказать, сейчас нет никакого чувства будущего. Во всяком случае, ничего хорошего не предвидится. Пока. Люди, которые родились при Ельцине, или были маленькие – это становление капитализма, бери от жизни все. У меня такое впечатление, что они мало чем интересуются, кроме материального.

ИМ: Это как раз люди, родившиеся в начале 80-х, которые в молодости пережили этот сдвиг перестройки.

ЕЕ: Ну они, по крайнем мере, какую-то свободу имели. Тогда с Западом были нормальные отношения, и все свободно ездили. Они уже более свободные люди, чем, скажем, мы, которые выросли в самое советское время.

- Работы проекта «Рыбная выставка«

ЕМ: А 90-е какими были для вас?

ЕЕ: В 90-е как раз у нас был большой подъем искусства, для нас это было очень хорошее время. Тогда появилось очень много галерей, проходили выставки, привозили западных художников.

ОТ: А если вернуться чуть раньше: как прошло сложение вашей мифологии?

ЕЕ: Постепенно, началось с «Рыбной выставки».

ОТ: Вы же нашли эту книгу на помойке?

ИМ: Еще в 70-е я нашел архив какого-то неизвестного художника, совсем небольшой – там были каталоги 30-х – 40-х годов. Наверное, умер кто-то, и выбросили. Не сразу появилось желание реализовать проект, архив пролежал до 1990 года.

ЕЕ: Эти архивы стали у нас какой-то традицией постепенно. И «Жизнь на снегу» тоже сделана на базе архивной книги.

ИМ: Сыграло роль и то, что отец Лены был советским писателем, у него было много фотографий, вырезок, масса интересного материала.

ЕЕ: Тут вспоминается Лепешинская: когда мне было четыре года, я была у нее на даче, была с ней даже знакома, можно сказать. Мой папа записал как бы ее рассказ о себе, о её жизни. Он записывал, потому что она не могла это все сформулировать, она только рассказывала. Лепешинская – это ее фамилия по мужу, он был сподвижником Ленина, известный революционер. С одной стороны, она занималась этой лженаукой, типичной алхимией, она исследовала живое вещество, создавала гомункулуса. С другой стороны, она была революционером. Когда они жили в эмиграции, она готовила еду всему революционному содружеству, видимо, на достаточно профессиональном уровне.

ОТ: Мне очень нравятся эти ваши работы с Лепешинской (Лаборатория великого делания, 2002).

ЕЕ: Да, первые были с живым веществом, она дула в трубку, плавало яйцо.

ИМ: Эти проекты родились из маргинальных текстов советской эпохи.

ЕЕ: Очень многие пересекаются: если взять ту же Лепешинскую, то появляется такое ощущение, что она употребляла какие-то допинги, белену, грибочки… Они расширяют сознание и приводят к мифотворческим проектам, к великой утопии. Она очень смешно описывала, как делала опыты на лягушках. На отечественных у нее все получалось, правда ли – я не знаю. Но ее позвали в Германию, она должна была показать этот же опыт с лягушками – и не вышло! И она сказала, что не получилось, потому что лягушки жирные! Она вообще замечательный персонаж.

ОТ: У вас же есть фотография, где Лепешинская с Лысенко.

ЕЕ: У меня мама была химиком и дружила с генетиками, а папа занимался лженаукой. У отца в книжном шкафу стояла фотография Лысенко, мама его все время переворачивала обратной стороной.

- Елена Елагина, Лаборатория великого делания, ГТГ, Москва, 2005

ОТ: Как складывалась личная мифология?

ЕЕ: Постепенно, но базировалась на утопии, постепенно дошло до Федорова и до космизма, мы сделали выставку «Русская идея», сейчас нас бы закрыли с этой выставкой.

ИМ: Еще один персонаж, чуть менее известный, чем Лысенко, это Новикова-Вашенцова, писательница, реально существующее историческое лицо, ко времени революции она была уже в преклонном возрасте, лет 50–60, и у нее был муж-алкоголик. Она была работница, содержала семью, а муж буйствовал и пьянствовал. И однажды они повздорили, и он огрел ее поленом по голове. И тут у нее наступило прозрение, она переродилась, полено всё преобразило. Отсюда и взялся Буратино.

ЕЕ: Она ушла из дома, бросила детей, мужа, пошла по каким-то городам и весям и стала постепенно писать, стала журналистом, рабкором. И, в конце концов, написала книгу «Маринкина жизнь». Это было похоже на «Мать» Горького – простодушный пересказ основных сюжетных линий прославленного произведения великого пролетарского писателя. И Горький ее заметил, она стала делегатом первого съезда писателей, выступала там от лица молодых авторов.

ИМ: Якобы она из народа, ему это очень льстило. Она была молодая писательница преклонного возраста.

ЕЕ: Она закончила свои дни в доме Кочубея, в царском селе, в привилегированном доме престарелых. Сейчас там гостиница, мы там останавливались.

ИМ: Ну не будем развивать эту тему, главное – появилось полено, этот волшебный жезл, так в нашем искусстве появился Буратино.

ЕЕ: Да, потом он стал агентом Великой утопии, это пошло в дальнейшее творчество, и отдельно в творчество Игоря.

ИМ: Так вот, Буратино имеет самое непосредственное отношение к идеологической области. Начнём по порядку: Алексей Толстой, любимый писатель Сталина, в 1937 году был прикован к постели, поскольку у него случился инфаркт. А в эмиграции, в 20-е годы, была писательница Петровская, героиня Серебряного века, роковая женщина, возлюбленная Брюсова и не только его, в конце концов она покончила с собой. В общем, крайне экстравагантная особа. Она была переводчицей. В 20-е годы, в эмиграции, Петровская попросила Алексея Толстого отредактировать свой перевод «Приключений Пиноккио». Толстой оживил этот перевод, он был издан в Берлине, а вот когда писатель был болен, в 1937 году, видимо, эта история всплыла в его памяти. В это время Алексею Толстому не разрешали заниматься серьезной литературной работой, и он играючи, в полубольном состоянии, написал эту апроприацию. Авторизировал хорошо знакомый сюжет, превратив Пиноккио, мечтавшего обратиться в простого заурядного мальчика, в пламенного борца, альтруиста, который всех в конце концов приглашает в магический театр. Это своего рода утопия. Причем Коллоди, автор Пиноккио, был католический писатель, второго-третьего эшелона, малоизвестный. Его попросили написать рождественский рассказ для католической газеты, и он сочинил сказку про Пиноккио для двух номеров, она поначалу была совсем небольшая.

ЕЕ: «Приключения Пиноккио» в два раза больше, чем «Золотой ключик». Бешеный успех был у этой сказки, Коллоди обратил её в отдельную книжку, она имела огромное количество переизданий, чуть ли не 700. Таким образом из заурядного писателя он превратился в своего рода знаменитость. Это объяснимо тем, что Италия – католическая страна, а в этих приключениях Пиноккио заложен евангельский сюжет, только адаптированный для детского сознания. Там зашифрованы все стадии религиозного повествования: Пиноккио появляется на свет благодаря плотнику, там есть свой Ирод, своё водосвятие. И этот адаптированный для детского сознания сюжет имел колоссальное влияние на своё поколение. Это такая дидактическая книжка, нравоучительная.

ИМ: А Алексей Толстой так же адаптировал коммунистические идеи. Осознанно или нет, но Буратино имел на молодое поколение такое же мощное влияние, как Пиноккио. У нас же он превратился в агента Великой утопии, а потом в моем осмыслении – в весьма мрачного персонажа. Это уже не совместный проект – Homo Lignum – человек деревянный. Это мой личный проект, который до сих пор не совсем угас. Пиноккио-Буратино меня очень заинтересовал и возникло желание бытоописать жизнь весьма странного героя.

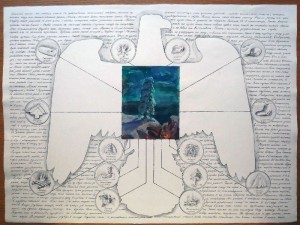

- Русская идея, галерея XL, Москва, 2007

- Русская идея, проект «Арт-индекс», Латвийский национальный художественный музей, Рига, 2008

ЕЕ: Это началось с дневника Борисова?

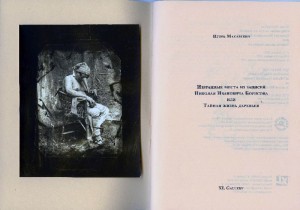

ИМ: Да, сначала это было только изобразительно, я рисовал какие-то сюжеты, потом делал коллажи с записями, а в конце концов коллажи приобретали все более законченный характер, вместе с отрывками из текста. Потом они, как ртуть, соединились – и вышла такая небольшая литературная вещица, назвавшаяся «Тайной жизнью деревьев, или дневником Борисова». Это история городского сумасшедшего, который мечтает уйти в волшебный лес, стать деревом, потому что его травмирует советская действительность. Он работает бухгалтером на деревообрабатывающем комбинате. И он изобретает для себя ряд упражнений, на работе – честный сотрудник, а дома организует садомазохистические ритуалы. Эта история шла как сопровождение к инсталляции, а потом превратилась в самостоятельное произведение.

ЕЕ: Было много выставок, и все разные.

ИМ: Да, и материалы разные – фотографии, шелкографии, рисунки, иллюстрированные рукописи.

ОТ: А персонаж полностью выдуманный?

ИМ: Да, полностью. По возрасту он относится к поколению наших отцов – он родился в 1927 году, а умер в 1989. На самом деле, это описание моего восприятия Москвы через призму отроческого состояния. Все эти яркие образы урбанистического характера пришли из раннего периода моей жизни, я просто их несколько изменил и использовал. То есть, это, конечно, и личные переживания, богато украшенные всевозможной патологией.

ОТ: Этот персонаж не воевал?

ИМ: Нет, он все-таки 1927 года рождения, он не мог воевать. Он был в эвакуации, в Туркмении, или где-то в Средней Азии. Его развращает его дядя, отпрыск старого времени. Дядя Жора, педофил или что-то в этом роде. Отец Борисова погиб на фронте, так что дядя доминирует в его сознании, он показывает ему альбомы, старые книги по искусству и всякие забавные штучки. Обитают они в коммунальной квартире, где постоянные склоки, драки, доносы и так далее. В конце концов, дядю арестовали в 1937 году, мальчик становится свидетелем, как за ним приходят ночью. Вскорости дядю расстреляли.

ЕМ: Вы говорите, он для вас до сих пор не иссяк – как он трансформировался?

ИМ: Не иссяк. В прошлом году я сделал небольшую выставку в Петербурге, в галерее Navicula Artis, которая называлась «История шкафа». Там было добавлено еще несколько страниц из жизни Борисова: как он находит на помойке поломанный шкаф, приносит его домой, хочет его отремонтировать. Небольшой книжный шкаф – и Борисов прилаживает к нему какую-то доску и когда туда подлезает, эта доска падает ему на шею, и он получает эротическое удовольствие. Он уже сознательно сооружает нечто вроде деревянной гильотины. Вся эта история имеет отношение к раннему тексту Жоржа Батая «История глаза». Это суггестивный текст, очень небольшой, хотя и называется романом. В нём тоже есть история шкафа. Если говорить о каких-то истоках, можно добавить ещё историю, произошедшую с Эдуардом Мане, которая описана в одном из стихотворений в прозе Шарля Бодлера «Веревка». Бодлер дружил с Эдуардом Мане, и на его глазах разыгралась трагедия. В мастерской Мане появился мальчик, подмастерье. Мане часто рисует ангелообразного подростка. Он написал его портрет, который называется «Мальчик с вишнями», известная работа художника. И вот однажды Мане приходит в мастерскую, а этот мальчик в шкафу повесился. Что за история? Странная какая-то. Во всяком случае, на художника она оказала самое гнетущее действие, ему пришлось сменить мастерскую. На выставке в шкафу репродукция картины Мане была наклеена на дверцу. Сама гильотина намекает на связь с французской революцией и дискурсом философии Нового времени, с Маркизом де Садом, этой линией, которая оказала огромное влияние на мысль XX века. Вся история напичкана аллюзиями и ассоциациями.

- Игорь Макаревич, Лигномания, галерея XL, 1996

ОТ: Когда началась вся эта история?

ИМ: Первый раз я показал ее в галерее XL, называлась она «Лигномания» – это была маленькая выставка, но она сразу удалась. В центре стоял объект – гинекологическое кресло, два полена было всунуто в виде ног, а по обе стороны галереи развешаны фотографии, такие мрачные, как бы подсмотренные через замочную скважину. Эта выставка очень прозвучала. К ней был небольшой текст, исповедь персонажа, где он рассказывает, как отец водит его в детстве в деревообрабатывающий цех, и как он зачарованно видит, как стружки летят, словно поток света, из строгального механизма. Ему в голову входит этот столб света, и с тех преследует стихия дерева.

ЕМ: У вас есть какое-то личное отношение к этому персонажу?

ИМ: В нём содержатся элементы автопортрета, но страшно искаженные, как в мутном зеркале. Как я уже сказал, вся история базируется на воспоминаниях моего отрочества. Какие-то переживания, конечно, взяты из памяти. Нужно отличать физиологию, которую я сочинил, и «правду жизни», которая несёт в себе отзвуки конкретной эпохи. С одной стороны, это персонаж отталкивавший, с другой – крайне притягательный для меня, потому что его конструкция состоит из достоверных деталей.

ЕМ: Елена, а для вас как этот персонаж живет, у вас есть к нему какое-то личное отношение?

ЕЕ: Конечно, мне очень нравится этот персонаж. Он хочет превратиться в дерево, это очень красиво, по-моему. Для этого он сооружает какие-то инструменты, мебель специальную, кровать, кресло.

ИМ: Он собирается из себя выдавить человеческое дыхание, потому что, чтобы стать деревом, нужно научиться медленно дышать. Дерево делает вздох в течение года, а человек – в течение нескольких секунд. И чтобы замедлить свое человеческое дыхание, Борисов изобретает ряд инструментов, пыточных приспособлений, прессов, которые уничтожают его плоть. Один из этих механизмов сейчас попал на выставку в ГТГ– кресло Борисова. В Вене была еще кровать, которую расположили под огромным холстом Ван Дейка. Там был зал, где собраны образы самоистязания, аскезы, инквизиторская тематика. Наш куратор – австриец Борис Маннер – очень тонкий человек, он как раз нашел место для этой кровати.

ЕЕ: Мы с ним дружим, нас роднят патологические интересы. Я ему говорю: «Борис, мне бы очень хотелось посмотреть Дунай». И куда он нас повез? На кладбище утопленников! «Вот и Дунай!» – сказал он.

ИМ: Он начинал как художник, с Венскими акционистами, которые с кровавыми тушами делали перформансы. Он нам подарил свою раннюю фотографию, где изображен он, весь облитый бычьей кровью, в экзальтированном состоянии среди толпы зрителей.

ЕМ: Как вы начали работать вместе?

ЕЕ: Все началось с «Рыбной выставки. Это был подъем, во время перестройки, было весело, интересно.

ИМ: Опыт совместной работы начался ещё до того, мы выполняли ради заработка какие-то монументальные заказы – в Олимпийской деревне, в театре Райкина и так далее. Там приходилось работать вместе, и это важно, потому что нас роднит общее мироощущение. И ироничность…

- Игорь Макаревич, Тайная жизнь деревьев, выставка в галерее XL 1999

ОТ: А если углубиться, была «Рыбная выставка», потом – «Шизокитай», да?

ЕЕ: Да, проект назывался «Герантомахия», или «Небесная почта». Это тоже своего рода утопия – закидать всех пшеницей, накормить весь Советский Союз, продлить возраст каждого советского человека больше, чем на 200 лет, чтобы он 150 лет трудился на благо Родине.

ОТ: Это связано с вашим рисунком с рисом, который есть на выставке в Третьяковке?

ЕЕ: Это рисунок Игоря. Это связано с Малевичем.

ИМ: Да, Казимир Северинович в одном своем тексте предлагает лишить предметы их бытового значения, превратить их в метафизические понятия. Я с помощью шарады разработал своего рода механизм. Серия называлась «Рисунки старых советских мастеров», по аналогии со сборниками, которые издавались в 30-е годы, это осталось в сознании нашего поколения, весьма значимое произведение. «Рисунки старых советских мастеров» – конечно, ироническое название. На самом деле это скромные образцы, полудилетантские штудии или произведения более чем наивные. Мои «Уноки» должны висеть рядом с этими рисунками, и каждый «Унок» является метафизическим аналогом соответствующего реалистического рисунка. То есть бездарные рисунки превращаются в лишённые бытового смысла понятия. Но здесь, на новой выставке, рисунки было вешать нельзя, потому что они обладают конкретным авторством и вступают во взаимодействие с базовой экспозицией.

ОТ: То есть это реконструкция или комментарий, к тому, что было?

ЕЕ: Да, говорят, после этого по-другому смотришь на живопись, которая там висит.

ИМ: Наши друзья произнесли очень лестные для наc слова о том, что внесение этих ассамбляжей в зал музея изменило восприятие основной экспозиции.

ЕЕ: Мы поднимаем вопрос – из чего состоит искусство? Не именно это, а вообще. В этот раз – более-менее нейтральное, идеологии не ощущается в этом зале. Там честное советское искусство, мастерски сделанные картины.

ИМ: Если разбираться, в пространстве залов ГТГ зрелого советского периода существует энергетическое поле между двумя художниками – Сергеем Герасимовым и Александром Герасимовым. Нам эту выставку предложила Наталья Александрова, возглавляющая отдел советской живописи второй половины XX века. Она очень энергичный человек. И она, очевидно, видела каталог нашей венской выставки и загорелась идеей сделать еще одну экспозицию в Третьяковке. Честно говоря, мы пришли в ужас, для нас это была очень тяжелая задача. В Вене все сходу решилось, все было легко и понятно, а какой найти диалог с советским искусством, которое, мягко говоря, совсем нам не близко? Постепенно, осмысляя, мы пришли к решению. Сначала было решение, перенасыщенное деталями, но нужно было организовать более тонкое вторжение.

ЕЕ: В итоге выбрали Герасимовых, входишь – тут с одной стороны, советская утопия, а с нашей – утопия, которая не состоялась. И из белого зала хорошо просматривается Мухина и огромное советское полотно Герасимова с советской армией. Нашей задачей было создать интригу, чтобы зритель не видел, что мы подстроились, чтобы было неожиданно. Несколько картин сняли, а в Вене поначалу к нам отнеслись очень настороженно, думали, что мы им сделаем какую-то пакость. А под конец: «Пожалуйста, мы вам вынесем все, очистим вам витрины». Потом даже пригласили нас на банкет, сугубо узко музейный, обсуждали свои проблемы. У всех музеев проблемы! Именно музейные работники очень хорошо к нам отнеслись.

ОТ: Что это за шар в белом зале?

ИМ: Он из цельного дерева, весит около ста килограмм, это воплощенная суперплотность. Если взять аналог из астрофизики, то это утопическая идея – эти композиции, что вокруг, лестницы, которые устремляются вверх, распространяются, как большой взрыв. А шар, напротив, как черный карлик – если всю эту инсталляцию скрутить, то получится такой шар.

ЕЕ: Да, а жалобы можно писать и опускать в почтовый ящик – как письмо в никуда, связь с ничто.

ИМ: Это мифическая коммуникация.

ЕЕ: Очень интересно, что когда мы были в Венеции на Сан-Микеле, – у Бродского стоял почтовый ящик на могиле.

- Жизнь на снегу, экспозиция в Мраморном дворце Государственного Русского музея, Санкт-Петербург, 1994

ЕМ: Получается, вы думаете о зрителе, если выстраиваете такую коммуникацию с почтовыми ящиками?

ИМ: И да, и нет. Русский зритель не любопытен. Часто с равнодушием смотрит, не интересуется новым. Первый раз мы увидели огромную разницу между немецким зрителем и нашим, когда повезли в 1990 году выставку во Франкфурт. Там тоже простые люди были, но они так все выспрашивали – была масса вопросов.

ЕЕ: Даже пришли люди, которые воевали на Второй Мировой войне и даже были в русском плену, и очень полюбили Россию.

ЕМ: С чем связано то, что русский зритель не любопытен?

ИМ: Мне кажется, с имперским сознанием – что-то нельзя, не положено спрашивать. То есть это просто мероприятие – человек должен пойти в музей, но поинтересоваться невозможно. Мне довелось оформлять советское посольство в Марокко. И там я несколько месяцев прожил, расписывал плафон большого зала. Это было новое здание, работал до позднего вечера, на улице было темно, а в помещении висели хрустальные люстры, всё сверкало. Рабочие, сотрудники, жившие на этой же закрытой территории, вечером прогуливались. Там был сад, и двери этого огромного зала были настежь открыты – в этот сад. Я с лесов наблюдал такую странную картину: эти люди через окно любовались, как дети, глаза у них горели, подходили к открытой двери, а войти не могли – как невидимая стена стояла. Нельзя, внутреннее воспитание имперского характера, отсутствие свободы.

ЕЕ: Мы как-то с Юрием Альбертом смотрели какую-то картину то ли Брейгеля, то ли Босха, и так жестикулировали, что сигнализация сработала – прибежал смотритель и очень перед нами извинялся.

ЕМ: Это отсутствие свободы – это вопрос власти, вопрос поколения, с чем это связано?

ИМ: Да, это генетически. Империя, где властвовала небольшая кучка аристократов. В советское время вообще концлагерь был – наши отцы, которые часто просто дрожали. Были неписанные законы, которые регламентировали жизнь, что можно, а что нельзя. Если человек в метро смел ногу на ногу положить, он мог подвергнуться самым грубым нападкам – он же не у себя дома!

ЕЕ: У меня был друг из Мексики, он приехал в Россию и страшно мерз. Однажды зашел в троллейбус погреться и запел. И на него все так накинулись, что он был в ужасе, просто подавлен.

ИМ: Все привыкли вести себя по правилам каким-то неписанным. Поэтому в музее что-то спрашивать, интересоваться – не положено.

ЕЕ: Ну подожди, все-таки было довольно длительное время свободы…

ИМ: Но, видимо, что-то есть в крови.

- Небесная геометрия №3, 2008

- Сердца четырех. 1982

- Порошек, 1990

- Зима, 2010

- Гендерное, 1997

- Работы среднего рода (фрагменты серии), 1988 — по настоящее время

Работы Елены Елагиной разных лет

ОТ: Вернемся к разговору о вашем творчестве – расскажите про «Коллективные действия» и «Клуб авангардистов»?

ЕЕ: В создании «Клавы» я даже принимала участие. Идея, мне кажется, принадлежит Иосифу Бакштейну, и мы с ним ходили пробивать вопрос в разные инстанции. Он говорил: «Ходи со мной, у тебя хоть вид приличный, а то этот в зеленых колготках придет – что они скажут?» Сергей Ануфриев ходил в зеленых колготках. И мы уговорили директора зала дать помещение, был большой энтузиазм. Это были 80-е годы, период застоя. Когда открывалась первая выставка, мы ждали нарядов милиции. Но прошло на «ура – и первая, и вторая выставки. Это сейчас галерея «Пересветов переулок», где Никита Алексеев недавно делал выставку. Там прошло три выставки, начиная с 1987 года. Были и музыкальные выступления – «Среднерусская возвышенность» и Звездочетов со своими «Чемпионами мира». Но это все же не был клуб, куда приходишь, когда захочешь, все события в основном происходили во время выставок.

ИМ: «Коллективные действия» – совершенно другое, замкнутая группа, которую организовали Андрей Монастырский, Николай Панитков, Никита Алексеев и Георгий Кизевальтер. Мы вступили в 1978–79 годах.

ЕЕ: Это был замечательный опыт, причем в самый период застоя, расцвета советской власти – как глоток свежего воздуха, замечательное сотрудничество. Собирались, в основном, у Монастырского. Потом стали собирать папки «МАНИ» – Московский архив нового искусства, потому что не было информации о художниках.

ОТ: Какие акции для вас самые интересные?

ИМ: «Время действия», «Русский мир», «10 появлений». Большая часть ранних акций КД происходила на поле возле деревни «Киёвы Горки», расположенной возле станции «Лобня» Савеловской железной дороги. В этих акциях важную роль играла так называемая «полоса неразличения» – пространственная удалённость, при которой невооружённым глазом трудно различить детали происходящего. Все акции подробно описаны в многочисленных томах «Поездок за город», однако описательные тексты не могут в достаточной степени передать состояние, переживаемое участниками и зрителями самих акций.

ЕЕ: Потом мы делали акции-посвящения. Чтобы понятнее было: акция «Три темноты», или посвящение Паниткову. Его привели на заснеженное поле и сделали вокруг него палаточку из черного материала, из черной бумаги. Он там сидел довольно долго, часа три. За это время соорудили следующий уровень темноты – еще одну палатку над той, в которой он был, тоже из черной бумаги на каркасе. Нужно было, чтобы, когда он вышел, он опять оказался в темноте. Акция Монастырскому тоже была довольно тяжелая – он должен был ходить по глубокому снегу, по команде, которая раздавалась из магнитофона. Акция, посвященная мне, была с выездом на машине, видеосъемка производилась в машине. Еще была хорошая акция «Промежутки» – мы ездили по кольцу, вокруг окружной дороги, была полна машина людьми, и все еще ругались по дороге и выкладывали по всему кольцу зеленые круги.

ИМ: В акциях никогда не было агрессии, это был принцип.

ЕЕ: Но иногда некоторое испытание. Хождение по снегам, иногда по грязи – мы надевали полиэтиленовые пакеты на сапоги.

- Исход, 1979

- Выбор цели, 1976–1983

- Чайка, 1991

Работы Игоря Макаревича разных лет

ЕМ: Насколько вам удавалось договариваться? Это действительно были коллективные действия?

ЕЕ: В основном, конечно, Панитков с Монастырским были авторами большинства акций, но обсуждали все, вносили замечания, у Монастырского же там все по процентам написано. Очень все горячо обсуждалось. Предполагалась акция для Никиты, где он должен был прыгать якобы на что-то мягкое, а на самом деле – твердое, но мы не осуществили эту акцию. Это была очень приятная компания, лучшее время нашей жизни. Фотографии интересно посмотреть, какие мы были молодые, все такие энергичные.

ИМ: Тогда существовала какая-то пустотность, которую мы не осознавали. Разряженность городского пространства по сравнению с нашим временем. Вспоминаю, как к моему другу приехала подруга из Англии, вышла на балкон, раскинула руки и воскликнула: «Как хорошо! Как хорошо!» С таким упоением! Я подумал – что хорошо? Ну теперь-то мы понимаем, что она имела в виду…

ЕЕ: Никаких реклам, никакого скопления народа. Сейчас по фильмам очень хорошо видно эту пустотность – едет одна машина, две машины, улицы пустые. Сейчас так в Северной Корее.

ЕМ: Еще один вопрос, немного в сторону: если бы вы преподавали, какую методологию вы бы выбрали? Что бы вы посоветовали молодым художникам?

ЕЕ: Я затрудняюсь ответить. Существует у нас школа Бакштейна (ИПСИ), у них довольно хорошая, по-моему, система преподавания. И Школа им. Родченко, говорят, прекрасная.

ОТ: Еще школа «Свободные Мастерские» при Московском музее современного искусства – самая первая, которую основали Валерий Турчин и Вера Дажина. Я, кстати, там преподаю.

ЕЕ: Да, безусловно. Я посоветовала бы знакомиться, пока есть возможность, с еще живыми художниками старшего поколения. Западное искусство лучше знают, а отечественное хуже. Я бы посоветовала изучать этот период с 70-х годов. Сейчас молодежь хочет ассимилироваться и войти в контекст мирового искусства. Это очень важно, конечно, но не надо забывать о своей специфике. В наше время понять то, что в действительности происходит на Западе, было почти невозможно. Книг не было никаких, даже по классическому модернизму. Мне повезло, я у Неизвестного в мастерской много книг видела, ему привозили. Сейчас молодые художники ездят по грантам, это другие люди…

Фотографии работ и выставок: conceptualism-moscow.org

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

[…] повествование московского концептуалиста Игоря Макаревича Homo Lignum (2012) – обсессивная тяга вымышленного г-на Борисова […]