Контексты и чувства в цифровом пространстве.

Беседа Натальи Тихоновой и Михаила Степанова

Художница и куратор Наталья Тихонова поговорила с философом, теоретиком медиа Михаилом Степановым о цифровой чувственности, белом кубе, автономности и цифровых аборигенах. Публикуем первую часть беседы.

Михаил Степанов - философ, теоретик медиа, в сферу исследовательских интересов входит медиа-археология и «взаимовлияния тела и медиума, машины и материи».

Наталья Тихонова - художник, куратор, исследователь новых медиа в искусстве, изучает метастабильные формы искусства, пограничные состояния, применение нехудожественных аналитических методов.

Наталья Тихонова: Говоря о пересечении цифровой эстетики с традиционными выставочными практикам и искусством уже не в пост-, а внутри интернет реальности, мне кажется, важно проследить, как расширялось и переосмыслялось пространство, что происходило с понятием «зрительства» и зрительским восприятием.

Михаил Степанов: В обращении к эстетическому мне представляется важным сохранить понимание его как некого опыта, аффективного, эмоционального. То, о чем говорит тот же Аристотель — что это опыт восприятия мира, который мы пытаемся каким-то образом вернуть назад. Здесь мне кажется следует обратиться к цифровой эстетике.

С чем бы мы ни имели дело: с рубленной из дерева специальными старинными инструментами скульптурой или же ее ре-конструкцией с помощью программы, мы будем все равно ее каким-то образом воспринимать, пропускать через свои чувства, причем совершенно разные.

Cинестезия, мне кажется, будет важным трендом в будущем, да и в настоящем. Попытка комплексного подхода ко всем вещам, не только визуального восприятия — это проблематика медиа. У Томаса Митчелла и Чикагской школы зрение не равно смотрению. Мы видим не только глазами. «Мы видим умом» — говорят одни, «мы мыслим телом» — говорится в эпистемологии Дитмара Кампера. Это приводит к тому, о чем говорят современные нейро-исследователи: все наши восприятия синтестезийны, они заменяют и поддерживают друг друга.

Отсюда любой опыт, который мы имеем, в том числе опыт экрана — это событие, определенный процесс воздействия вещей на нас, ин-формирование. Вкрапления, которые мы пытаемся через эмодзи, смайлы, точки, ошибки включить, являются попыткой компенсации эмоционально-чувственного голодания, так как экран — это скорее текст, который не дает эмоций. Говоря о «медиа-грамотности», мы имеем дело не просто с некой грамотностью, изображением текста или текстовыми форматами, а собственно с чувственностью человека.

Информация передается не числами, словами, буквами. Ее еще нужно воспроизвести, она должна случиться, и мы сталкиваемся с тем, что белый куб оказывается неуместным.

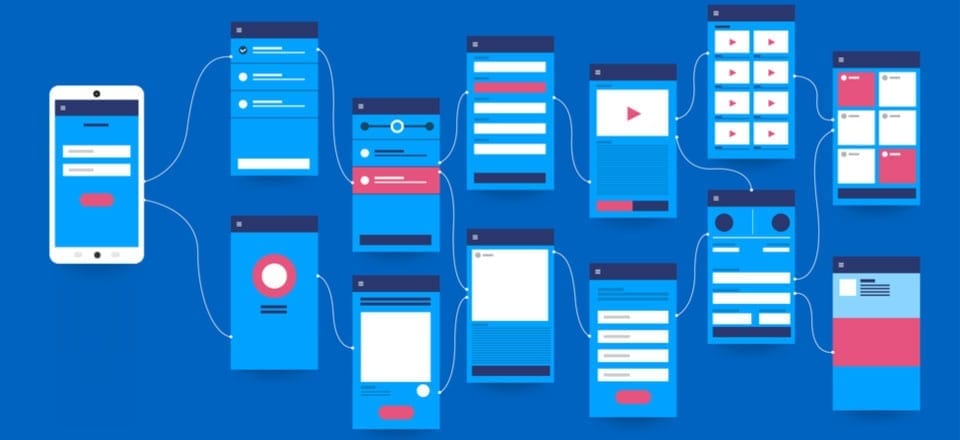

То, что должно быть представлено в белом кубе, должно обладать телесной мощью, со всеми аффективными размерностями, так что мало вещей дотягивают до того, чтобы они были в белом кубе. При это много вещей и не должно быть тем, что выставляется в белом кубе. Они решают другие проблемы. Для них должно быть пространство, где они могут жить не как выставленные на всеобщее обозрение, не абстрагированные, а именно показывать, что есть интерфейсы (это важно), есть социальные границы, ограничения интернета (фаервол и так далее), то есть все факторы, которые начинаются с социального (запрет на вход, блокирования) и заканчиваются интерфейсом. Здесь имеет значение не только сам девайс, но и собственные предпочтения — целая цепочка опытов, как от социального, так и личного, сформированного личной историей. Поэтому многие современные произведения требуют ни в коей мере не белого куба, а, наоборот, расширенного, распределенного, ризоматического, сетевого пространства - cюда можно подставить любую метафору, где не будет центра. Белый куб — это центр, как в храме. Ты пришел в храм, и спрашиваешь: «Где тут иконостас, куда молиться?»

НТ: Под белым кубом вы понимаете понятие «белого куба» Брайна О’Догерти как храма, внеконтекстного пространства?

На мой взгляд, идеальный «белый куб» невозможен ни в интернете, ни в галерее — везде есть некоторый контекст. Какое-то время назад интернет представлялся таким идеалом, но как насчет пользователя и разработчика, которые всегда являются носителем контекста? Если же «зритель» попадает в «галерею», в определенное физическое пространство, в любом случае он проходит по маршруту, который задает ему поисковая система или другой алгоритм. Получается, что вне-контекстное пространство «белого куба» возможно только в «интернете вещей», когда нет зрителя как такого. Поэтому выставка даже в интернете должна включать контекст физического «галерейного пространства».

МС: Что касается технологического искусства, в одной из статей я ввожу понятие «де-автономия», то есть полу-автономное, не совсем автономное существование.

В англоязычной среде концепции медиа выросли из коммуникативистики, СМИ, журналистики, которые столкнулись с тем, что телевидение, радио, пресса стали действовать по-другому. Никлас Луман в своей системной теории начал говорить о системах, хотя позже он стал сложно говорить об аутопойезисе, самоорганизации и так далее. Но, тем не менее, существует шлейф системности СМИ, которые регулируются законом. А если что-то регулируется законом, значит, есть система, и систематизация уже произошла. Так вот, медиа — это некая среда, латинская или французская «milieu». Само слово нам уже помогает найти точки схода, соединения. Среда всегда возникает между чем-то, она изменчивая. Именно благодаря ей и произрастают системы. То есть закон о рекламе меняется вслед за средой. Появление новых медиа, закон о «национализации» интернета — это все из-за изменений самой среды. Не автономен ни я, сидящий за девайсом или управляющий серверами, ни сам девайс, который всегда может сломаться, к которому всегда могут подключиться другие, который не может работать без электричества. Я без него тоже не могу обойтись, например, находясь в чужом городе. Все участники не независимы, то есть де-автономны.

В этом как раз особенность «белого куба», потому что все, что выставляется в белом кубе, является автономным, независимым, абстрагированным. Но любая выставка, которая сейчас проходит, даже в Эрмитаже, или в Тейт Модерн, капсулирует то, что представляет. Предполагается, что можно еще куда-то пойти кроме самой выставки, но то, что представлено, преподносится целиком и полностью. Что такое автономия? Абсолют? Это всегда Бог. Некая эсхатологическая вещь, которой обладает только Он. Какое-то время назад такой автономией был интернет, который казался местом свободы, и сохранялось ощущение, что «скоро все уйдут в интернет». Но нет, этого не происходит.

НТ: Сегодня выставку принято воспринимать как жест или, лучше сказать, знак или адрес, активизирующий пространственную (концептуальную и визуальную)связь социального опыта и «идеологии места».Наталья Смолянскаяв статье “Эстетика после искусства: куратор как оператор“// Художественный журнал. 2017. №101 и Борис Гройсв книге “Политика поэтики“. М.: Ad Marginem, 2013. также подчеркивают эту позицию нового зрителя как «путника», а выставки — как жеста, действие которого может быть как одномоментным, так и растянуто во времени и пространстве.

В этом случае, полагаю, важно понять, является ли организация выставки или галереи в интернете политическим жестом?

Поясню, что я имею в виду. Мне важно определить выставку в формате онлайн-платформы как особый вид технологического искусства и политического жеста одновременно, так как иммерсивные возможности технологий часто используются кураторами и художниками для производства аттракционов, когда технологическое искусство не работает с политическим контекстом, не проблематизирует свои методы в заданном контексте. В результате технологические выставки не работают с новаторским потенциалом технологии как его понимали модернисты, а наоборот, на уровне инфраструктуры встраиваются в существующую иерархию. Мне кажется, использование технологий как распределенной системы в искусстве и проблематизация контекста пространства выставки (онлайн или географического) позволяет уйти от паразитирования на популярных терминах и явлениях, таких как «искусственный интелект», «нейросети» и т. д., чем часто пользуются крупные институции. Или, например, слово «инновации» часто используют в качестве приманки для привлечения финансовых потоков в макро-политике.

Я думаю, что сейчас мы находимся на том же этапе освоения технологий, что и модернисты во времена манифеста Маринетти, когда художники рассматривают технологии с точки зрения его революционного потенциала, но, с другой стороны, сами теряют автономию. Согласно Беньямину, только неподчинение диктату технологий, возможность влияния искусства на технологические изменения (под которыми мы также понимаем и изменения в политической, социальной, экономической сфере), является легитимной художественной практикой, способной сохранить автономность искусства.

Нет ли у вас ощущения, что сейчас художники и кураторы, работающие с технологическим искусством, так же как и модернисты, слишком увлекаются технологиями, не сохраняя при этом автономность и упуская необходимую критическую дистанцию?

МС: Да, но чтобы сделать большую выставку нужны финансовые потоки, тут важно чтоб «продюсеры» выставки, те, кто дают эти финансы, не хотели добавить еще и свои элементы. Чтобы построение было сделано так, как нужно художнику. И здесь мы встречаемся с вечной проблемой — художник и заказчик, художник и среда. Если действительно что-то делать и преследовать только свой взгляд, что утопично, то это нужно делать за свой счет, самому, и это требует какого-то финансового бэкграунда. И это опять про убежденность в существовании некой автономии, избранности. Мне кажется это общая проблема.

Что касается связи с модернизмом, я смотрел также на эту ситуацию еще в своём исследовании телесности - «опыт мышления тела»: в 20 веке для тела настало время приключений, и я связал эти изменения с развитием медиа. Так, Вилем Флюссер, медиатеоретик, описал «исторический путь культурного развития человека» как восхождение по лестнице абстракций — сначала мы касались вещей, потом мы их изображали, потом описывали, а теперь мы пришли к «точке ноль», как он говорит: когда мы можем все вещи рассчитать. Если мы можем разобрать всё на пиксели, то мы можем их свернуть вновь. Поэтому сейчас мы должны развернуться и пойти в другую сторону — к человеческому миру, который является тактильным. Для медиа-археолога «истоком», по сути, является тело, ближний мир, максимально синестетически нагруженный. Если мы исходим из понимания медиа как максимума телесного взаимодействия, то мы можем проследить революции в отношении телесности как медиареволюции.

Действительно, когда появляется авангард в 10-е-20-е годы, во-первых, появляются машины и танки, появляется лармот немецкого Lärm - шум, гам, галдеж, бесконечный городской шум. На что была направлена первая кинематогрофическая камера, кроме эротики или эксцесса? На улицу, на которой этот «ларм» творится. Дальше в 20-е годы художники Баухаус снимают как горит огонь, как происходит химическая реакция, режут материал: пытаются получить какие-то эффекты. То есть это освоение мира новым средствами происходит как: «А что если?» А что если поставить камеру на железнодорожные пути и над ней проедет поезд?

В своем манифесте «киноглаз» Вертов говорит, что ему стыдно за человека, за его человеческие глаза, грузные тела, а вот новое техно-видение, оно освобождено от бесполезного груза телесного бардака. Если вспомнить одежду, нижнее белье, вообще весь спектр действий, который надо сделать, чтобы выйти на улицы и быть при этом человеком. Если мы посмотрим на тело жителя 1917 года — то оно будет сильно ограничено, и даже если мы посмотрим на тело 1927 года. Здесь совершенно ясен посыл Вертова, почему ему стыдно за это тело — он хочет свободы от контроля: лежать на железной дороге, и при этом встать и быть человеком. Революция освободила тело, но не надолго и не полностью. А медиа позволяют это cделать, и сейчас мы находимся в ситуации, когда тело освобождено максимально. Бодрийяр и Кампер писали о том, что тело исчезло, потому что мы имеем дело с эрзацами, подделками под тело, которые подделаны, подправлены, модифицированы.

НТ: То, что называется хореографией капитализма?

МС: Да, когда капитализм начал адаптировать и предоставлять, произошел новый всплеск свободы тела. Восторженные возгласы, что мы скоро будем так же прекрасны, как компьютеры, и жить в них — трансгуманизм и вся поп-культура вокруг него. Трансгуманизм — это серьезная, академически проработанная теория, но у него есть популярные в массовой культуре механизмы, которые рекрутируют огромное количество адептов, и вместе с этими адептами генерируются огромные капиталы. Это очень интересная вещь, именно с точки зрения критики капитализма.

Сейчас «новые 90-е», или «новые 20-е» — с этим я согласен.

Мне кажется, сегодня также очень важен Telegram, потому что он убивает социальные сети. В социальных сетях ты светишься, и твой комментарий сразу же появляется, с ним можно что-то сделать. Сегодня каналы дают контент, но не факт, что ты там появишься в том виде, в котором хотел. Ты можешь писать своим друзьям, сам вести свой канал.

НТ: То есть он еще больше дифференцирует?

МС: Да, дифференцирует, фрагментирует, и при этом задает некую серьезность, связанную с иронией. Во многих популярных каналах язык очень саркастичный, ироничный. Это не язык официального канала, но это и не язык соцсети. При этом его воздействие такое, что ты сам можешь контролировать, как получать информацию и когда надо вступать в контакт.

НТ: Получается, что ты сам контролируешь алгоритмы?

МС: Говорить об алгоритмах не совсем здесь верно, потому что ты не можешь контролировать алгоритмы, можно более или менее контролировать лишь человеческую реальность. Алгоритмы можно контролировать только отключением электричества — сбой или человеческий жест, или другим алгоритмом. Потому что специфика всех алгоритмов в том, что мы не имеем с ними дело напрямую, а имеем дело только с интерфейсом. И если интерфейс мы можем победить, то алгоритм уже сидит в тебе. С одной стороны, мы имеем дело с интерфейсом, который задает нам цветовые и эстетические характеристики, то как мы двигаемся дальше внутри, опыт юзера, а с другой стороны — он также подсаживает нас. Почему я не могу купить наушники к этому же девайсу? Это важная составляющая. И ты втекаешь в этот капиталистический обмен, потому что для тебя уже создан некий чувственный мир, в котором ты считаешь что нужно жить, и тогда ты human, иначе ты non-human. Хотя сейчас нужно говорить уже в других терминах, не столь экологически нагруженных.

НТ: Да, тебе будет сложно взаимодействовать с этим.

МС: Скорее, как-то некомфортно. Ту же информацию можно задать в виде кода, но этот код будет не нужен никому, кроме машины.

Это может быть мой несовременный взгляд, потому что большинство постгуманистических текстов больше говорят о коде и софте, но есть некая мембрана (такое старое слово, которое может увести в дебри), проницаемая граница, через которую ты как бы управляешь алгоритмом, но ты их не видишь.

НТ: Получается, что платформы формируют «габитус», когда мы открываем страницы в интернете, мы можем «габитус» считать — это создает возможности для манипуляции.

МС: Да, я считаю что это именно так. Иначе, зачем компании меняют сайт? Вот, например, у Оли Лялиной был такой интернет-проект deep internet, где она находила древние сайты и демонстрировала их. И ты понимаешь, насколько криво-косая чувственность, или ты понимаешь, насколько это информативный сайт, а не сайт, в котором можно жить.

Социальные сети сделали интернет, в котором можно жить. И некоторые там действительно живут.

Но это такой суррогат жизни, «матрица со штекерами» — очень хорошая метафора, изображение, но все не сводится только к этому.

НТ: В связи с этим я бы хотела рассмотреть такой тезис или гипотезу. В развитии цифровой культуры и интернета мы можем определить несколько этапов развития: возникновение, массовое распространение, мобильная революция. C каждым этапом возникали и новые «жанры» цифрового искусства — нет-арт, постинтернет. Сейчас, мне кажется, мы стоим на рубеже нового этапа, когда появилось поколение людей, выросшее в цифровой эстетике.

МС: Так называемые «цифровые аборигены».

НТ: Да. У модернистов взгляд на технологии был снизу вверх, это определяло сохранение дистанции. Поколение восемнадцатилетних сегодня не имеет дистанции по отношению к цифровым технологиям, цифровому пространству. Они не пережили «цифровой шок», среда интернета для них так же естественна как воздух, природа, книги. Я думаю, эта ситуация как-то переобозначит медиа.

МС: Медиа они не переобозначат, потому что медиа сами по себе растут, как плесень. Сами медиа независимы, они живут своей жизнью, и мы можем влиять на них или не влиять, это множество различных взаимодействий, которые позволяют им существовать, и нам. Что мне кажется здесь важным, когда говорят об информационных аборигенах, для которых нет «другого»: иногда они понимают, что у тебя есть только возможность вырубить рубильник, вытащить розетку, потому что — он же будет еще работать, там есть батарея. Люди просто не знают, что может не быть электричества. Есть огромные инфраструктуры третьего мира, которые вырабатывают эти мощности. И с одной стороны, это их освобождает от страха, что сейчас что-то разрядится, ведь они без зазрения совести также контролируют это — отключают автономные зарядки, у них другой пространственно-временной континуум и другое телесное отношение к технологиям, и более того, другое отношение к инструментам, которыми они пользуются.

Я, например, как старый, книжный человек, помню свой первый компьютер. Новому поколению же это безралично, потому что этот интерфейс для них является более ясным и понятным, чем интерфейс книги, эстетика другого медиа и манипулирование им. И поэтому здесь, мне кажется, возникает интересный феномен dirty digital: глитчевые картинки, пикселизация, не просто скретч, это не усы к Джоконде, не демотиватор, а это когда есть, во-первых, безразличие к авторству, причем и к своему, и к чужому; во-вторых стремление к новизне. Можно описать это как работу на результат. Есть, например, картинка с фигурой на фоне Нью-Йорка, и я ее глитчую, кто-то еще взял эту картинку и в нее что-то добавил, и так далее. При чем это не пафос художника. Про глитч уже достаточно давно пишут, постоянно показывая, что есть «правильный глитч» и есть «неправильный».

Правильный глитч — это сделанный без использования автоматизированной программы, потому что в любой программе есть эффекты, можно что-то сделать похожее на глитч. Правильный глитч — это когда ты запустил редактор, в редакторе убрал что-то...

НТ: «Рука» должна быть?

МС: Нет, не рука, а скорее, алгоритм должен быть нарушен. Почему, на мой взгляд, когда мы говорим об алгоритмах, мы многое упускаем: мы по-модернистски смотрим на «пост-пост-after-постмодернисткую» практику. На самом деле, мы не имеем доступа к алгоритмам. Даже если мы пишем код или что-то взламываем — это модернисткая практика, это не то, что является настоящим. То, что является безразлично восхваляющим биткоин, Эфириум, молодым людям, которые делают глитч-картинки и совсем по-другому распоряжаются временем и слушают также детройтское техно.

Когда мы говорим про алгоритмы, мы все упаковываем в рамку, выходим за пределы чувственности, и приходим только к рациональной деятельности. Я поэтому с опасением отношусь к теоретическим разговорам о софте, алгоритмах и коде; но приветствую художественную практику глитч-арта, dirty digital, тому, что Хито Штейрель называет «бедным образом».

Картинки плохого качества быстро распространяются, тем самым подрывая капиталистическое производство. Они должны быть сделаны «вручную», то есть либо ты нарушаешь алгоритм через программу, или ты делаешь какой-то битый контакт.

Конечно, получается более интересный продукт, но это исходит из одного и главного недоразумения в понимании «глитч». Глитч — это не ошибка, это скольжение. Определение, перешедшее от индастриал low-fi музыки, где скольжение по радио волнам — ты ловишь волну и потом ее обрабатываешь, и у тебя получается что-то мощное, проникающее в мозг. От этого происходит и глитч визуальный.

Сломанный алгоритм существует только для того, кто знает, как выглядит несломанный алгоритм. И любое цифровое изображение сгенерировано, даже если мы сканируем, изображение в любом случае сгенерировано. Значит, это уже не слом. Здесь мы можем говорить, что это некое производство, то есть глитч производит. Исходя из идеи производства, можно реабилитировать все программы, которые воспроизводят ошибки — эффекты (неоновый свет, иммитация пластик, подсветка и так далее), с помощью которых ты получаешь образ.

И здесь важно не то, что это сделано путем перерезания проводов или большого количества подбора, с чем лучше справляется машина. Когда ты вносишь изменения через фильтр, то это соучастие является более продуманным. Другое отношение к глитчу, к этой практике, причем без желания авторства, это выражение некой новой чувственности. Когда я рассуждаю о цифровой эстетике, я пытаюсь сказать о том, что есть другая чувственность, где мы видим, что эти миры тесные и хрупкие.

У Келвина Харриса есть несколько клипов, где он красочно использует глитч, разрушение реальности. В клипе, в нарративе рушатся отношения, общий мир. При этом в клипе он всегда рушит аналоговое изображение — лес, природа... и это некое уравнивание национальной природы и природы как мы привыкли ее понимать — окружающего мира в широком смысле.

Для цифровых аборигенов есть один мир, у них нет этой проблемы, которая есть у «старых» художников, и с этой чувственностью надо работать.

Поэтому эти алгоритмы здесь не столько принципиальны, а важен интерфейс. Когда через интерфейс ты делаешь эту картинку, ты выражаешь свои чувства. На самом деле, ты ее делаешь чтобы увидеть время, но и вставляешь некое сообщение. Любое самовыражение всегда говорит не только о том, кто создал высказывание, но и о том, когда это было сделано. Я думаю, искусствоведческий подход — о некотором выражении времени, тоже здесь работает.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Здравствуйте. Во-вторых, как утверждают представители интернет-исследований, такая смерть производит новые сообщества с определенными идентичностями. Это, например, цифровые могильщики — те самые стартаперы, разрабатывающие почти бесконечные посмертные планировщики и другие программы, гарантирующие перечень услуг, необходимых для обеспечения спокойной отправки на тот свет. Полистав их, можно убедиться, что маркетологи сделали все, чтобы выбор сетевого «похоронного бюро» выглядел как милое и непринужденное предприятие. Например, придумали такие названия и дизайн, которые не отпугивают потребителей могильным холодом. Кроме того, это цифровые плакальщики — все те, кто приходят на старые страницы покойников и продолжают наполнять их своим контентом. Кто-то – для того, чтобы терапевтическим образом проработать свою связь с ушедшим, кто-то — из чувства солидарности, а кто-то — в целях продвижения и автобрендинга. В любом случае, в наблюдении за подобными действиями есть что-то жутко неудобное. Как будто случайно зашел на чужие поминки. Наконец, это цифровые душеприказчики — все те хранители, доверенные лица, которых пользователи назначают ответственными за управление персональным контентом после собственной смерти. Они же, кстати, еще и дизайнеры, операторы посмертного бытия человека.

Иск о взыскании долга без расписки образец — Зайцев и партнеры

Хочу сказать. Дискуссии о цифровой загробной жизни вести трудно, поскольку к этой метафоре прибегают для описания самых разных явлений. Иногда речь идет о посмертном существовании пользователя в соцсетях и на других платформах посредством аккаунтов, переведенных в «памятный» статус. Иногда — о создании копии человека с помощью организации особым образом функционирующего чат-бота. Впрочем, еще несколько лет назад все было гораздо проще: все эти технические изобретения казались вопросом будущего, а в настоящем в полный рост встала проблема накопления в цифровом пространстве данных, которые принадлежат умершим. Можно ли считать собственностью те цифровые следы, что человек оставляет в течение жизни? Что вообще стоит рассматривать как интеллектуальную собственность — только конкретные артефакты или весь контент, в том числе и пользовательский? Есть ли шанс хотя бы какие-то элементы этого имущества, представляющие особую ценность (например, предоставляющие право доступа к устройствам, библиотекам, накоплениям), передать по наследству с помощью стандартных юридических манипуляций? И как быть, если прежняя система завещаний не может быть с легкостью апробирована в данных случаях просто по той причине, что правовая культура не выработала соответствующих простых решений? Что сама цифровая среда, ее разработчики и дизайнеры могут предложить тем людям, которые ответственно относятся к прижизненным накоплениям и желают уже сейчас, а не на смертном одре решать вопрос о том, кому отойдет премиум-аккаунт Netflix, а кому — аналогичный для Minecraft?

Регистрация и защита интеллектуальной собственности — Зайцев и партнеры

Хочу сказать. Во-вторых, как утверждают представители интернет-исследований, такая смерть производит новые сообщества с определенными идентичностями. Это, например, цифровые могильщики — те самые стартаперы, разрабатывающие почти бесконечные посмертные планировщики и другие программы, гарантирующие перечень услуг, необходимых для обеспечения спокойной отправки на тот свет. Полистав их, можно убедиться, что маркетологи сделали все, чтобы выбор сетевого «похоронного бюро» выглядел как милое и непринужденное предприятие. Например, придумали такие названия и дизайн, которые не отпугивают потребителей могильным холодом. Кроме того, это цифровые плакальщики — все те, кто приходят на старые страницы покойников и продолжают наполнять их своим контентом. Кто-то – для того, чтобы терапевтическим образом проработать свою связь с ушедшим, кто-то — из чувства солидарности, а кто-то — в целях продвижения и автобрендинга. В любом случае, в наблюдении за подобными действиями есть что-то жутко неудобное. Как будто случайно зашел на чужие поминки. Наконец, это цифровые душеприказчики — все те хранители, доверенные лица, которых пользователи назначают ответственными за управление персональным контентом после собственной смерти. Они же, кстати, еще и дизайнеры, операторы посмертного бытия человека.

Рассмотрение трудовых споров — Зайцев и партнеры

Приветствую. Во-вторых, как утверждают представители интернет-исследований, такая смерть производит новые сообщества с определенными идентичностями. Это, например, цифровые могильщики — те самые стартаперы, разрабатывающие почти бесконечные посмертные планировщики и другие программы, гарантирующие перечень услуг, необходимых для обеспечения спокойной отправки на тот свет. Полистав их, можно убедиться, что маркетологи сделали все, чтобы выбор сетевого «похоронного бюро» выглядел как милое и непринужденное предприятие. Например, придумали такие названия и дизайн, которые не отпугивают потребителей могильным холодом. Кроме того, это цифровые плакальщики — все те, кто приходят на старые страницы покойников и продолжают наполнять их своим контентом. Кто-то – для того, чтобы терапевтическим образом проработать свою связь с ушедшим, кто-то — из чувства солидарности, а кто-то — в целях продвижения и автобрендинга. В любом случае, в наблюдении за подобными действиями есть что-то жутко неудобное. Как будто случайно зашел на чужие поминки. Наконец, это цифровые душеприказчики — все те хранители, доверенные лица, которых пользователи назначают ответственными за управление персональным контентом после собственной смерти. Они же, кстати, еще и дизайнеры, операторы посмертного бытия человека.

Услуги адвоката по арбитражным спорам — Зайцев и партнеры

[…] Расшифровка диктофонной записи: Михаил Степанов. Первую часть беседы можно прочитать здесь. […]