Навигация за пределами видения. Обзор конференции (часть 3)

Заключительная часть обзора международной конференции «Навигация за пределами видения», организованной в HKW в апреле этого года журналом e-flux и Институтом Харуна Фароки.

Нормы и задачи абстрактного пространства

Третья панель, которую модерировал Брайан Куан Вуд, была посвящена дискуссиям о границах и нормах абстрактного пространства.

Все выступающие так или иначе затрагивали вопрос диалектики целого и части, универсального и партикулярного. Разговор о работе абстракций и нормативных разделений по отношению к частностям и локальностям часто подводил к вопросу о возможности нового универсализма.

Базирующаяся в Берлине художница, писательница и дизайнер Патрисия Рид (Patricia Reed) сделала манифестационный доклад «Ориентация в Большом Мире: о необходимости без-горизонтных перспектив». Патрисия — одна из основательниц коллектива Laboria Cuboniks, который в 2015 году выпустил манифест ксенофеминизма. В своих текстах и в докладе для этой конференции Рид продолжает линию расшатывания устоявшихся человеческих онтологий и эпистем и взывает к пересмотру того, что означает «быть человеком».

Стоп-кадр из трейлера компьютерной игры «Всё, что угодно» (Everything). Игрок может принять форму любого объекта © David OReilly, Playstation.

По убеждению ксенофеминисток, и Патрисии в частности, это очень важная, прогрессивная, но непростая задача. Потому что, с одной стороны существует и должна существовать множественность мира, которая выражается в такой фигуре как локализация/специфичность или, используя выражение Донны Харрауэй, размещенность знания (knowledge situatedness). С другой стороны, человечеству необходим некий новый прогрессивный универсализм, который бы порвал со старыми антропоцентричными моделями мира и соположил на одной плоскости человеческое с не-человеческим. Эта задача привязана к проблеме проективной планетарной устойчивости в тот момент истории, когда взаимозависимость различных компонентов нашего мира как никогда очевидна.

В целях решения этой задачи Патрисия Рид предлагает обратить внимание на процесс производства локального, и на ту большую роль, которую в нем играют со-производящие воздействия окружающей среды и локальности друг на друга. Где тот порог, за которым локальное или размещенное заканчивается? Какие концептуальные границы производят это разграничение? С помощью какой относительной шкалы мы распознаем и понимаем размещенное?

Переосмысление человеческого, по мысли Рид, должно быть направлено в сторону выработки бинокулярного видения, или утверждения диалектической, двойственной позиции человеческого между специфичным/локальным и абстрактным, между территорией и картой. Учет обоих полюсов очень важен: абстрактная родовая человеческая само-репрезентация обеспечивает специфичное/локальное концептуальной ориентацией в виде децентрализирующего релятивистского импульса. То есть постоянно прогоняет размещенное с центрального положения. Это касается и пьедестала антропоцентризма, которое размещенное/локальное/специфичное стремится занять, замыкаясь в своем узком локальном горизонте. В свою очередь специфичное/локальное обеспечивает абстрактное, «карту» родовой человеческой само-репрезентации, постоянной материальной обратной связью. Новый образ человеческого должен, согласно Патрисии, находиться посредине между этими полюсам, учитывая полный цикл их взаимодействия.

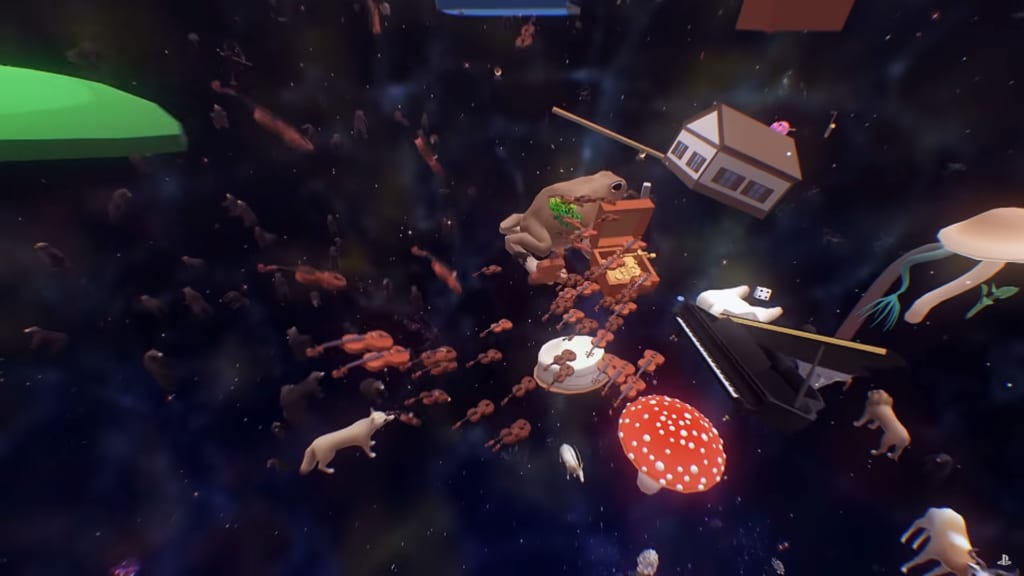

Таким образом, возникают две модели глобального: Малый мир и Большой мир. Малый мир — это когда локальное, не релятивизируемое абстрактным родовым концептом человеческого, пытается разрастись до пределов планетарного, то есть распространить свои локальные принципы на весь мир. Это Малый мир ложной глобальности. Истинная глобальность противопоставляемого ему Большого Мира — это когда локальное постоянно соотносится со всем остальным, включая не только другие локальности, но и не-человеческих агентов. То есть вырабатывает свое размещенное знание сразу в планетарной перспективе.

«Глобализация» Маленького мира vs Глобализация Большого мира. Перевод слайда из презентации Патрисии Рид. Перевод Николай Смирнов © Patricia Reed, Николай Смирнов.

В связи с этим Рид говорит о без-горизонтной перспективе. Ведь горизонт — это знак феноменологической ограниченности человека и одновременно утверждение антропоцентричной перспективы мира. Не случайно господство визуальной перспективы и горизонта в пространственных репрезентациях совпало с возвеличиванием человека европейским гуманизмом. Горизонт служит лишь усилению существующих «жанров бытия человеком». Здесь Рид использует выражение пост-колониального и феминистского теоретика Сильвии Винтер (Sylvia Wynter), которая взывает к тому, чтобы переосмыслить само понятие человеческого, деколонизовать его, освободив от локальных уз фальшивой глобальности Нового Времени, когда Европеец стал считаться воплощением человечества.

Как ксенофеминистка Патрисия Рид идет дальше Сильвии Винтер и аппелирует к переосмыслению человеческого не только по отношению к другим локальностям, но и к антропоцентризму вообще. В этом смысле без-горизонтность воплощает не только отрицание ложной универсальности европейской эпистемы Нового Времени, разросшейся до глобальных масштабов, но и критику абсолютизации феноменологической ограниченности человека. Горизонт как символ локальности, которая не соотносит себя критически с другими, должен уступить место размещению мысли/активности сразу в планетарной перспективе Большого Мира. В целом, это ясное и по-новому сформулированное требование диалектики Части и Целого. И этому должна соответствовать некоторая совершенно иная визуальная геометрия.

Если Патрисия Рид предлагает подумать о новой геометрии воображения и репрезентации пространства, освободив последние от западной и антропоцентричной структуры горизонта, то медиатеоретик Маттео Пасквинелли (Matteo Pasquinelli) говорил о необходимости освободить алгоритмы от ошибочной связки с западной рациональностью. В своем докладе он цитировал математика Жан-Люка Шабера (Jean-Luc Chabert), который в своем труде «История алгоритмов» на множественных примерах обосновывал что «алгоритмы были всегда, с самого начала времен, и существовали еще до того, как для них было придумано специальное слово. Алгоритмы — это пошаговые инструкции, которые должны быть выполнены для достижения желаемого результата».

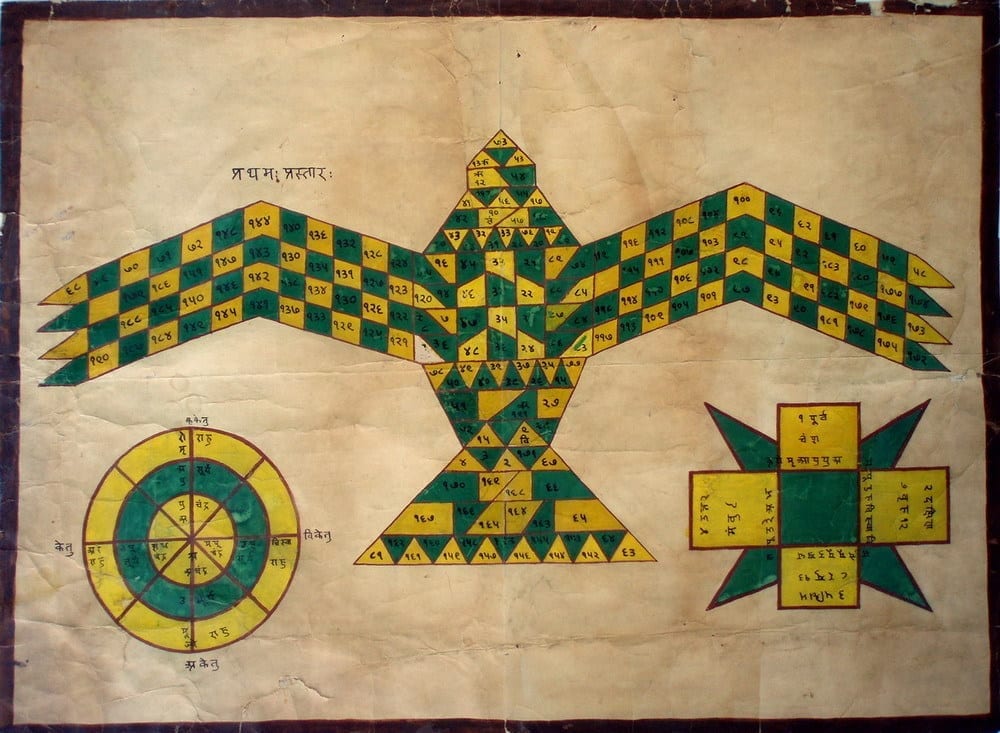

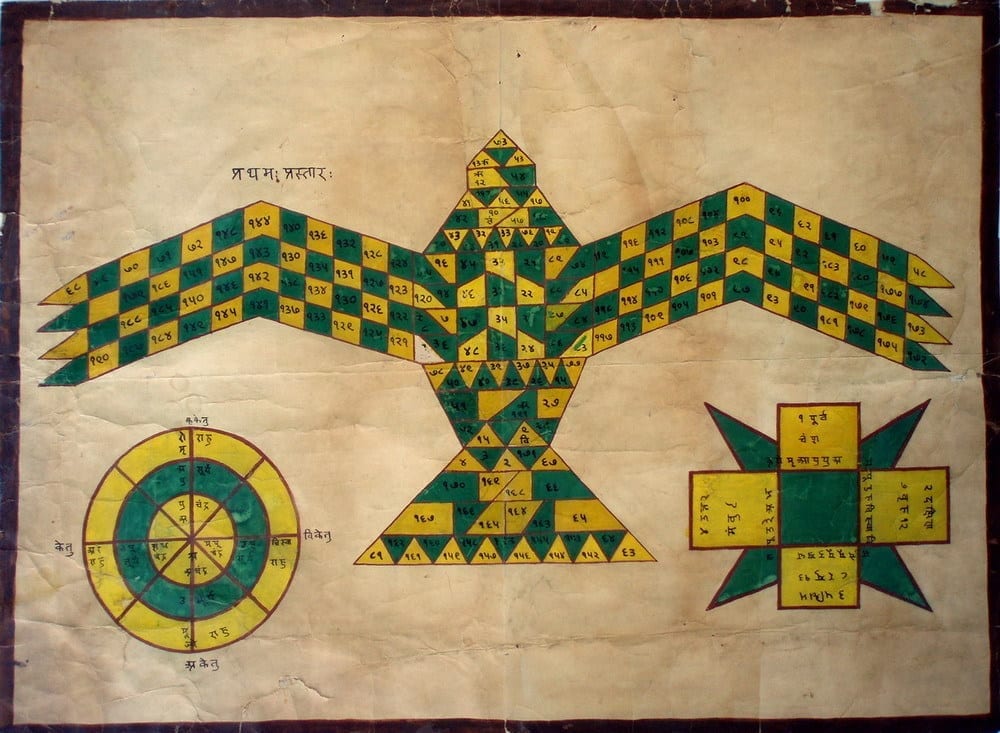

Продолжая мысль Шабера, Пасквинелли утверждает, что алгоритмы являются наиболее древней и довольно конкретной технологией, которой обладали многие древние народы и культуры. Интересно, что возникновение алгоритмов, видимо, было связано с ритуалами и сопутствующим ритуальным разделением пространства. Они возникли «снизу», из процедуры организации социального и символического пространства. Например, ведические огненные алтари, постройка которых начиная как минимум с VIII века до н.э. была сопряжена со сложными и точными математическими вычислениями. Собственно говоря, математический алгоритмический расчет был неотделим от постройки алтаря и от самого ритуала.

Тантрическая диаграмма с численными вычислениями в форме Ведического алтаря. Джайн, Западная Индия, XVIII век. Гуашь, бумага, 50 x 70см. / EYEBURFI

Одной из важнейших характеристик алтарей была площадь. Чтобы рассчитать ее, требовались формулы, с помощью которых можно было бы преобразовать одну геометрическую фигуру в другую той же площади. При этом измерение и построение общей формы алтаря проводилось как бы изнутри нее самой — с помощью соотнесения между собой составляющих алтарь простейших геометрических фигур, материализованных в виде разных по форме кирпичей.

То есть внутренняя геометрия формы, математика ее структуры как бы просчитывала и выстраивала сама себя изнутри в процессе алгоритмических пространственных преобразований. Похожим образом сегодня идея, стоящая за машинным обучением, заключается в том, что нам не нужно просчитывать мир, потому что мир может просчитать себя сам. Данные могут построить свои собственные алгоритмы. И, как далее пояснил Маттео, это, как и в случае ведических алтарей, неразрывно связано с пространственными преобразованиями.

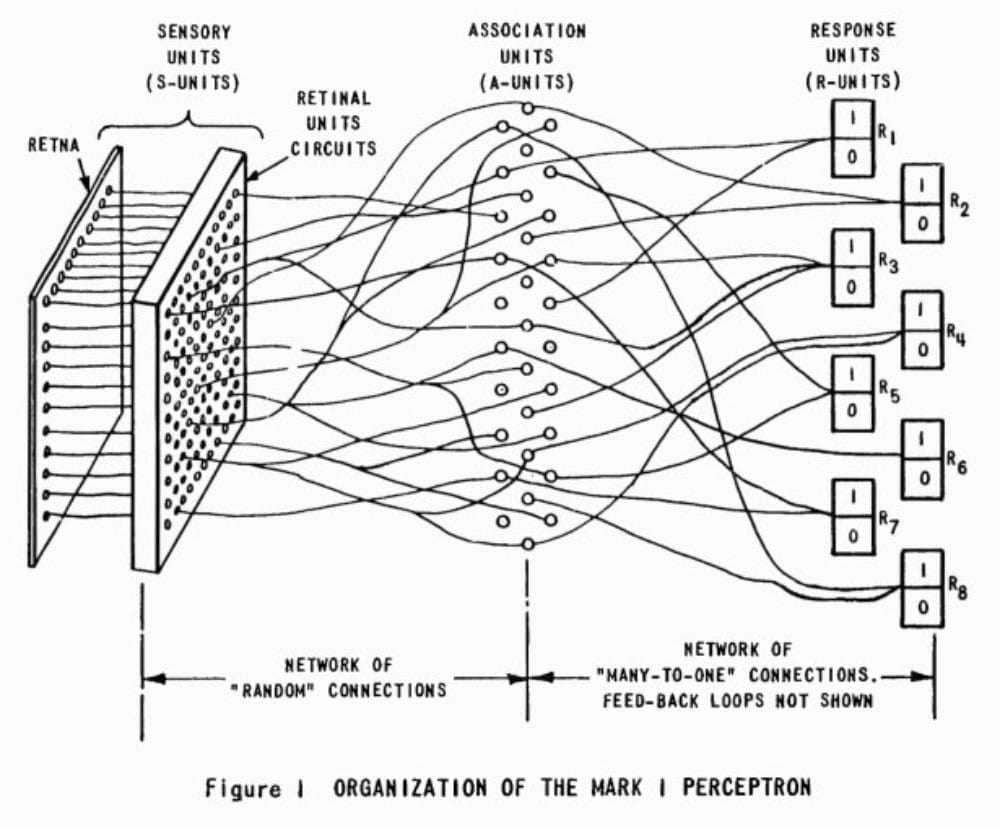

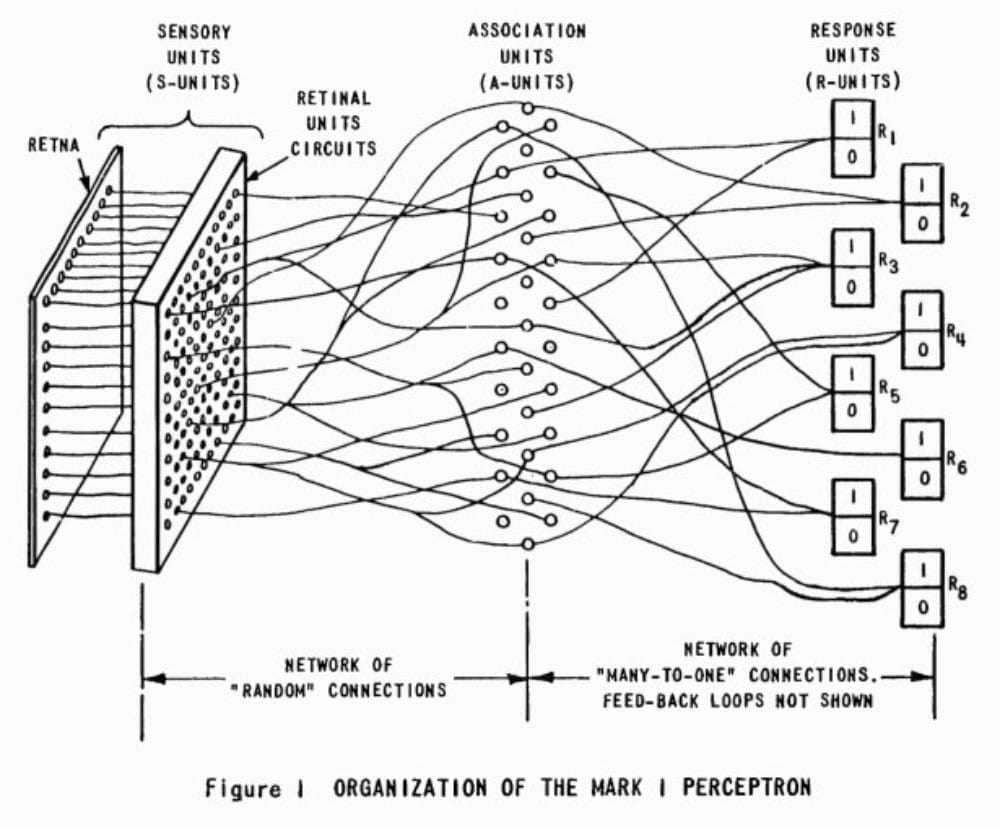

Первый нейронный компьютер, можно сказать, прародитель современных нейронных сетей, был построен в 1958 году Фрэнком Розенблаттом и назывался «Перцептрон». Он базировался на решетке, пространственной матрице из 400 (20×20) фоторецепторов. Пространственная матрица из рецепторов обозначила топологическую революцию в информатике: ведь до этого парадигма вычисления была выражена в одном измерении, как, например, в машине Тьюринга, делающей записи вдоль бесконечной ленты.

Диаграмма. Организация Марк I Перцептрон. Источник Франк Розенблатт. Руководство по эксплуатации Перцептрона. Авиационная лаборатории Корнелла. Баффало, Нью Йорк, 1960

По словам Пасквинелли, именно эта новая двумерная матрица, новая техника вычислительной геометрии, сделала возможным то, что Вирильо в книге «Машина зрения» (1989) назвал «автоматизацией восприятия» (automation of perception). Ключевым моментом здесь является ее связь с визуальным. С логической точки зрения, это можно обозначить как изображение, которое вычисляет само себя.

Следом выступал исследователь машинного обучения и черных онтологий (black ontologies) Рамон Амаро (Ramon Amaro). Он продолжил критическое описание логик искусственного интеллекта. По словам Амаро, существующие алгоритмы не обладают «объективным» характером, как это чаще всего ошибочно считается. Машинное восприятие, искусственный интеллект, машинное обучение и даже данные как таковые, представляют собой машинно-человеческую практику и являются носителями того, что исследователь Джой Буоламвини (Joy Buolamwini) называет «закодированным взглядом» (coded gaze). В частности, алгоритмы воспроизводят абстрактное понятие черности (blackness), и, тем самым, являются воплощением процесса расиализации (racialization), уже на уровне технологии. Последняя при этом как бы «свободна» от человеческой субъективности. Как же это происходит?

Компьютерное видение, реализуемое в системах распознавания лиц на основе используемых в них технологий, таких, например, как библиотеки Beyond Reality Face NXT или алгоритм Active Shape Model (ASM), осуществляет операции распознавания и классификации внешних объектов «как если бы» эти технологии осуществляли чисто человеческую операцию. Однако между человеческим восприятием и машинным существует серьезное различие. Машина делает распознавание на основе внутренней связности объектов и категориального разделения, не учитывая поливалентность и динамическое «становление» жизни. Иначе говоря, логика машинного восприятия обладает ярко выраженной эссенциалистской метафизикой. Действуя по принципам номинализма, она «замораживает» динамику жизни, редуцируя богатство ее потенциальностей до набора предзаданных моделей.

Существующая матрица компьютерного видения действует как жесткая нормализующая логика. Как пишет Рамон Амаро в одном из своих последних текстов, посвященных этой теме: то, что мы можем назвать алгоритмическим предубеждением, есть материализация доминирующей логики корреляции и иерархии, спрятанной за иллюзией объективности. Фиктивные сущности расы и расиализации подрывают само-актуализацию субъекта путем усиления ложного допущения о связности (цельности субъекта — Н.С.)«. В результате сущность черности (blackness) конструируется уже на уровне связки с техникой, как черный технический объект (black technical object). Этот черный технический объект действует внутри компьютерного видения аналогично тому, как функционирует черность внутри человеческой логики расиализации: становится видимым только будучи встроенным в матрицу иерархии. Так, например, алгоритм Active Shape Model (ASM) сравнивает внешние объекты со «средней» по тону и цвету внутренней моделью, то есть с условным белым человеком в «нормальных» условиях освещения. В итоге «небелые» лица в ряде случаев просто не распознаются.

Экзистирование в качестве черного технического объекта действует на психику субъекта так же фрагментирующе, как и расиализирующая категория черности (blackness), согласно Францу Фанону. Напомним, что Фанон, будучи психиатром, описал фрагментирующее воздействие расиализации на психику, которое в итоге приводит к психическим заболеваниям. Как именно работает фрагментация? С одной стороны, субъект осознает себя способным к само-определению и полноценным/видимым. С другой — он сталкивается с расиализирующим взглядом, ставящим его в иерархическую субординацию/делающим невидимым. Неснимаемая дистанция между этими двумя взглядами на себя приводит к тому, что само-определение осознается возможным только при изменении себя, своей плоти. В результате формируется фобический образ расиализируемого (или, согласно Фанону, «фотогенический объект»), наполненный паранойей, сомнениями в себе и прочими расстройствами.

И вот оказывается, что симуляция форм жизни в виде Искусственного Интеллекта пронизана логикой расиализирующего восприятия. Более того, алгоритмы, действуя «как люди», делают процесс расиализации даже более жестким и эссенциализирующим. То есть «технологии себя» (по Фуко) становятся полноценными техническими технологиями, да еще и с ложным статусом объективных. Что же делать? По мысли Рамона, спасение — в поливалентности, динамике и постоянно меняющемся становлении жизни. То есть в постоянном ускользании от категориального разделения, стремящегося выделять некие связные (когерентные) целостности. В этом случае патологическая перспектива может смениться на более утвердительный процесс психического порождения субъекта. Фрагментирующая дистанция осознается в качестве силы, порождающей не только расиализацию, но и непрерывный процесс само-построения, экспериментации и катализа будущих версий себя. В этом перманентном процессе становления внутреннее чувство само-связности субъекта постоянно встречается с ложным распознаванием со стороны расиализируещего алгоритма (где бы этот алгоритм ни находился: в абстрактном пространстве человеческой логики или, будучи объективированным и овнешненным в виде машинного алгоритма), а субъектность/самость продолжает непрерывное оформление в бесконечных коридорах потенциальности. Как пишет Рамон, черность (blackness) всегда делала это.

Экстра-образное насилие

Четвертая, заключительная панель была посвящена образам насилия и насилию образов. Куратор и теоретик Дорен Менде (Doreen Mende), которая курировала панель, в своем вступлении процитировала слова Фароки о том, что образы прошлого колонизируют настоящее. А также сделала тонкое разграничение между navigated and navigatable image. Я понял это как различие между изображением, по которому осуществляют навигацию и изображением, внутри которого возможна навигация.

Художница Орайб Тукан (Oraib Toukan) рассказывала про особенности цифровых изображений войны, которые она программно взяла из палестинского контекста. Орайб называет их «жестокие образы». Большинство этих образов сегодня производится самими жертвами войны с помощью мобильных телефонов и тут же загружается в интернет. Их мгновенная дистрибуция по всему миру ставит перед зрителем и исследователем ряд вопросов. Например, кто является свидетелем насилия: только тот, кто снял войну, не выходя из своего дома, или также и тот, кто переживает ситуацию, просматривая видео на своем ноутбуке?

Учитывая, что многие свидетельства войны остаются шокирующе-немыми и снимаются теми, кто тоже вполне вероятно скоро может погибнуть, а также то, что эти изображения индуцируют сильные чувства в зрителе, Орайб говорит о фигуре nutuq (друзский диалект арабского) — речи «из прошлой жизни», например, речи, которая произносится медиумом от имени уже умершего. В этом смысле, изображение, в частности, фотография, рождает пространство политики между снимаемым, фотографом и зрителем. И существование этого пространства требует того, что Ариэлла Азулай (Ariella Azoulay) называет «гражданским контрактом фотографии».

Другая особенность этих изображений связана с их цифровой природой и возможностью навигации внутри них. Зритель — со-свидетель, находящийся как угодно далеко или близко, может осуществлять с этими изображениями различные манипуляции на своем техническом устройстве: разворачивать, делать гипер-увеличение, подобно герою из фильма Антониони «Фотоувеличение», перемещаться по гипер-увеличенному изображению в поисках добавочной информации или особых деталей — вплоть до сведения увеличенного фрагмента до образца пантонного цвета. То есть можно говорить о том, что навигация возможна вглубь изображений. В этом смысле Тукан говорит о том, что смерть — это образ, но это не самый фундаментальный/последний образ. Также здесь возникает явление «цифровой тревожности» — когда все за пределами трупа на фотографии размыто, как зритель ни пытается рассмотреть детали при увеличении. Исследованию механики цифрового взгляда в жестоких образах Орайб Тукан ранее посвятила свой фильм «Когда вещи происходят» (When things occur).

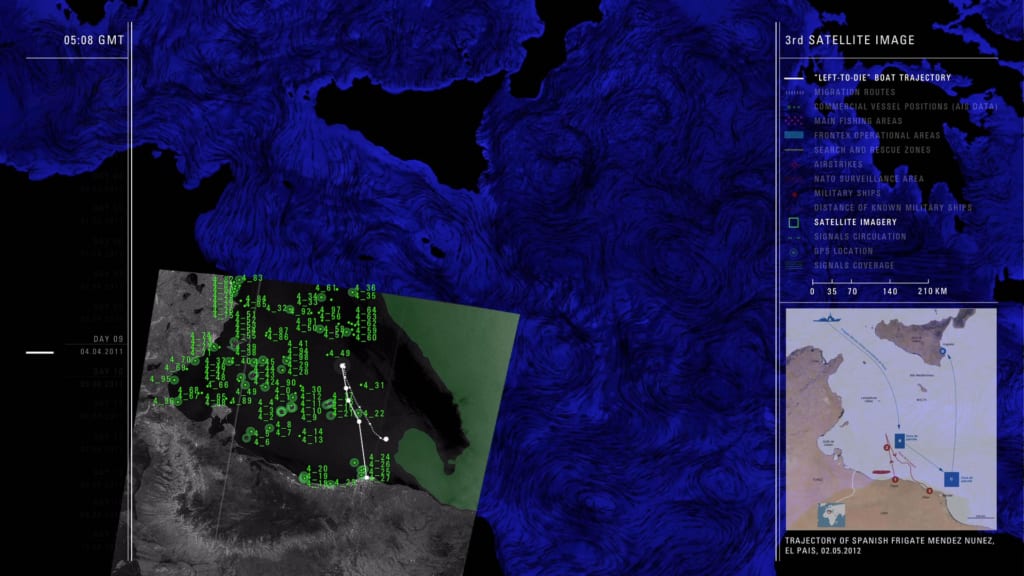

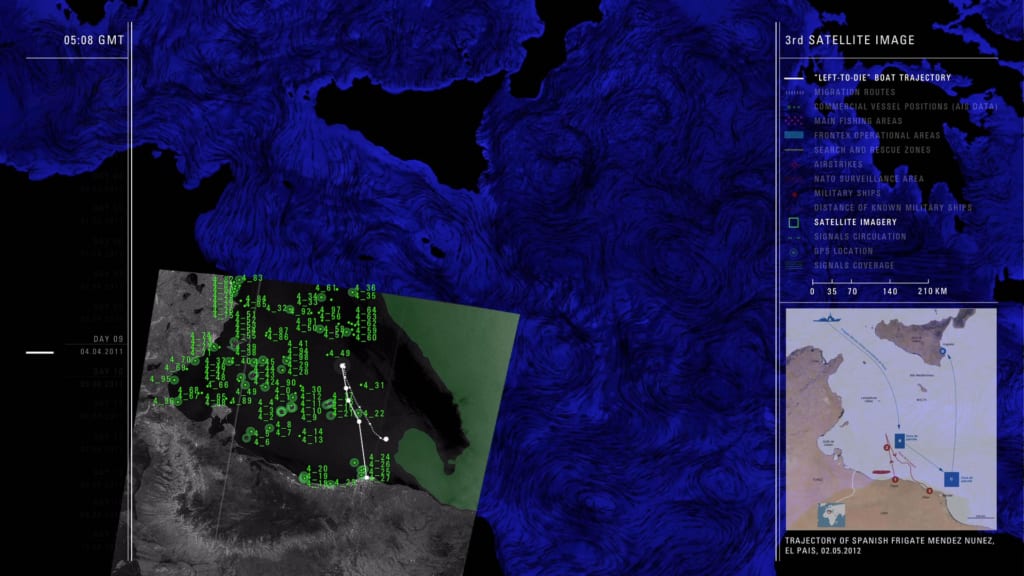

Исследователь и фильммейкер Чарльз Хеллер (Charles Heller) продолжил тему политики образов чрезвычайных ситуаций. Уже не первый год он, как сооснователь коллектива Судебная океанография (Forensic Oceanography), развивает инновационные методики анализа и интерпретации изображений и других данных, чтобы документировать/восстанавливать условия, которые привели к смерти мигрантов в Средиземноморье при попытках попасть в Европу водным путем. Особое внимание уделяется пространственным и эстетическим практикам, которые, с одной стороны, воспроизводят структурное насилие по отношению к мигрантам, а с другой —пытаются его оспорить путем проведения альтернативных расследований, подобных тем, что осуществляет Судебная океанография.

Так, в своем фильме «Жидкие следы: лодка оставленная умирать» (Liquid Traces — The Left-to-Die Boat Case) коллектив произвел комплексную компьютерную реконструкцию известного трагического случая, когда лодка с 72 мигрантами, направляющаяся от Ливийского побережья в сторону острова Лампедуза, была оставлена без помощи в зоне наблюдения НАТО, несмотря на несколько сигналов о помощи, которые передавали их координаты, а также непосредственные встречи с военным кораблем и вертолетом. В результате 14-дневного дрейфа в живых остались только 9 человек.

Стоп-кадр из фильма Жидкие следы: случай лодки оставленной умирать. Судебная Океанография, 2014 © Forensic Oceanography

Для реконструкции этого события, от которого не осталось практически никакой официальной фотодокументации, Судебная Океанография «неподобающе» использовала морской сенсориум (the sensorium of the sea) — данные многочисленных удаленных сенсорных устройств, в частности РСА-радаров, которые записывают и считывают показатели морской поверхности и глубины. Полученная модель, в частности, доказывает визуальную встречу лодки с военным кораблем: анализ изображений РСА-радаров показывает, что расстояние между судами было около 100 метров. То есть лодку не могли не видеть с корабля. Эти выводы послужили важной составляющей в кампании, которую коалиция различных НКО запустила в 2011 году, требуя ответственности за смерти мигрантов, оставленных умирать без всякой помощи в то время как акватория тщательно патрулировалась НАТО в рамках интервенции в Ливию. Один из немногих выживших, Дэн Хелле Гебре (Dan Helle Gebre) дал свидетельские показания коллективу Судебная океанография в рамках этого расследования.

Важное «побочное» следствие, полученное в ходе реконструкции, заключается в том, что вопреки распространенному мнению, море хранит следы произошедшего в нем, и что путем чтения этих следов, используя для этого данные технических сенсоров, воду можно привлекать в качестве свидетеля.

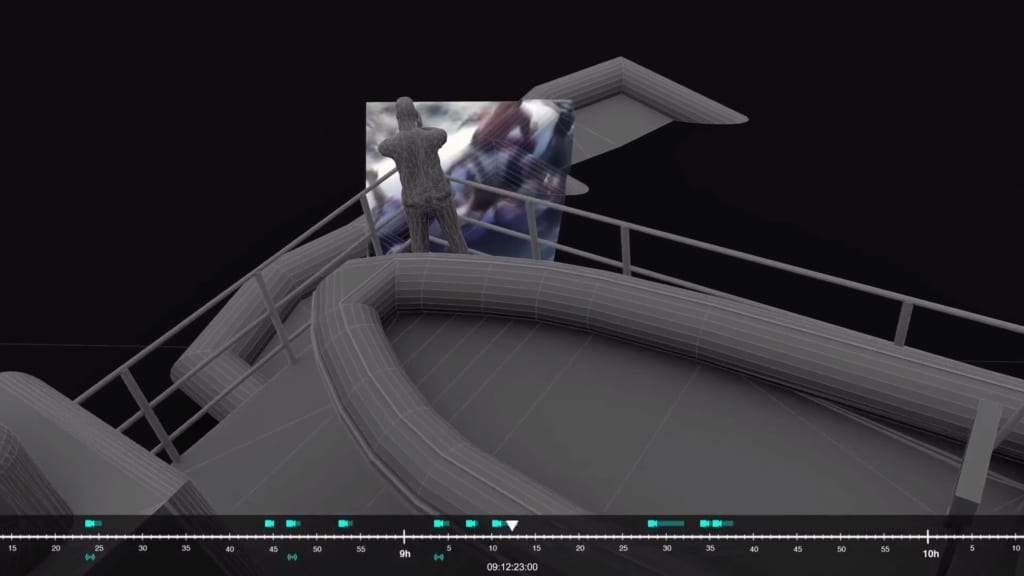

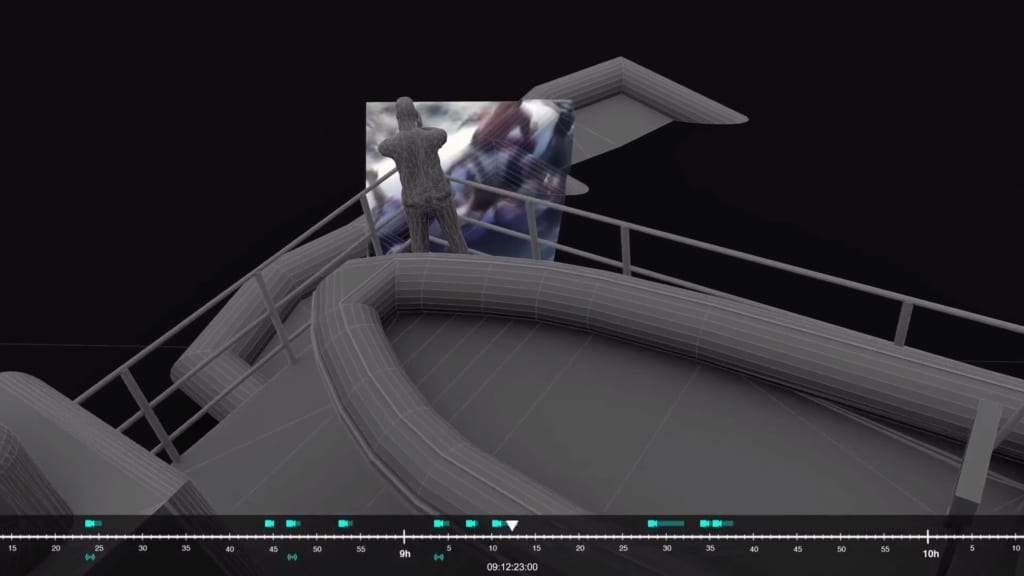

Новый фильм «Закрытое море» (MareClausum, 2018) реконструирует в 3D пространстве случай конфликтной спасательной операции, случившейся 6 Ноября 2017. Тогда две спасательные команды — от НКО Морской Дозор (NGO Sea Watch) и патрульный корабль Ливийской Береговой Охраны — одновременно подошли к терпящей в международных водах лодке с почти полутора сотнями мигрантов. В результате конфронтации 47 мигрантов было спасено судном НКО, 20 погибли, а 47 были доставлены назад в Ливию, где часть из них подверглась серьезным дискриминациям, включая пытки.

Стоп-кадр из фильма Закрытое море: случай Морского Дозора против Ливийской Береговой Охраны. Судебная Океанография, 2018 © Forensic Oceanography

Пространственные параметры операции были восстановлены в виде трехмерной анимации с помощью множественных видео, которые члены ливийского патрульного корабля снимали прямо во время конфронтации. Это наиболее шокирующая часть фильма, когда вместо того, чтобы помогать тонущим людям, на них направляются видео-камеры смартфонов с борта корабля. Подобные случаи повторялись не раз, что позволяет Чарльзу Хеллеру уравнять фотографирование с ассистированием в смерти. Как свидетельствовал Дэн Хелле Гебре в упоминавшемся выше интервью: они приблизились и только снимали фото.

Завершало панель очень яркое перформативное выступление Мейте Шейне (Maïté Chénière). Мейте Шейне называет себя во множественном числе «они». Как гласит стейтмент художника/цы/ков: их визуальная и звуковая практика концентрируется на квир цветных культурных работниках, смешивая теоретическое и популярное знания в эмансипаторном дискурсе. В качестве афрофутуристического диджея они путешествуют через время и с помощью музыки рассказывают истории людей, которые замалчиваются днем — создавая пространство для множественности тел и идентичностей и провозглашая танцпол платформой для экспрессии и совместности.

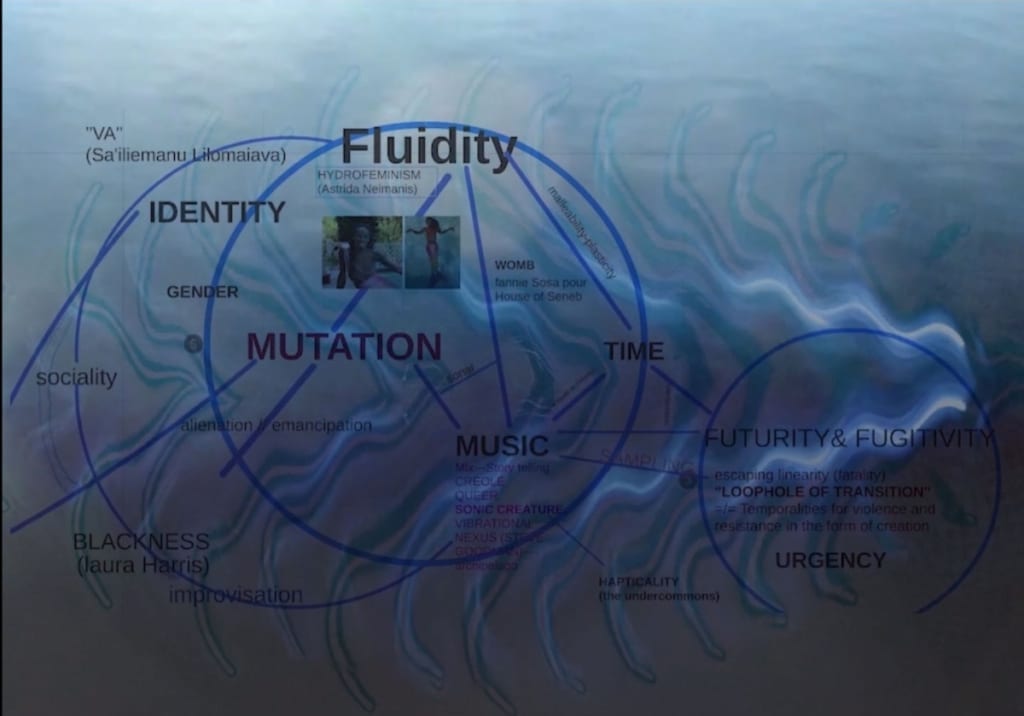

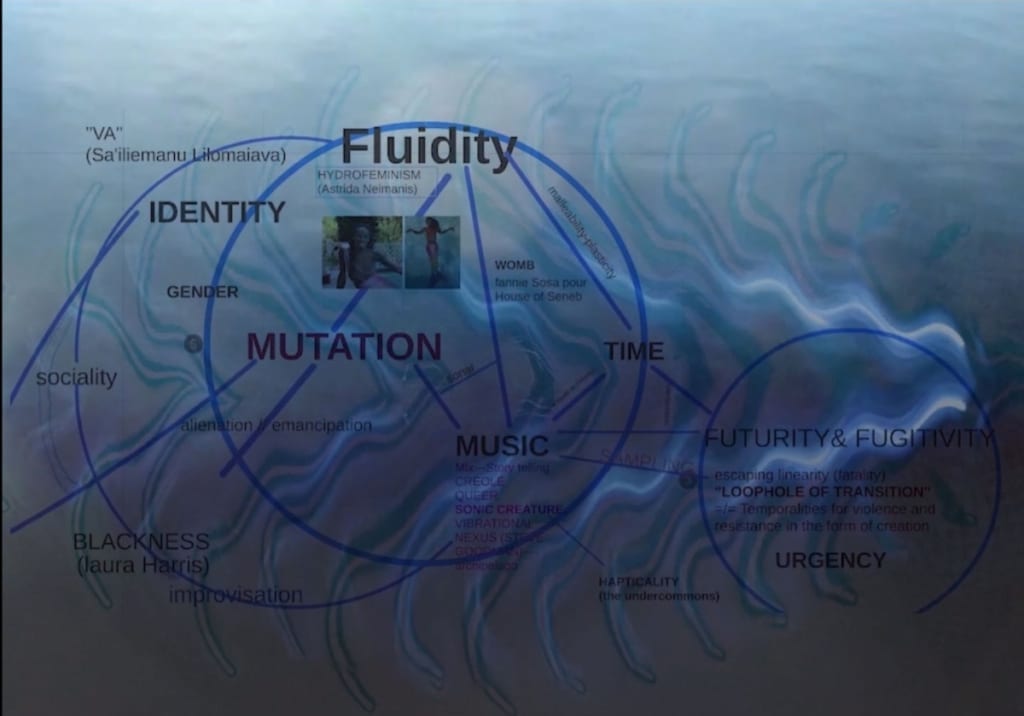

На конференции Мейте показывали перформанс «Архипелаг Нексус» (Nexus ARCHIPELAGO), который состоял из презентации в виде сложной и красивой анимированной ментальной карты, музыкального сета и танца, который Мейте исполнили в конце презентации.

Стоп-кадр из анимированной презентации Мейте Шейне (Maïté Chénière). Nexus ARCHIPELAGO © Maïté Chénière

Концепция работы и ее название, очевидно, вдохновлены философией процесса А.Н. Уайтхеда и, в частности, одним из ее центральных понятий — «соединения» (nexus). Напомню, что соединение (nexus) Уайтхед определял как сеть, в которой взаимодействуют актуальные сущности в процессе своего непрерывного становления. В узлах нексуса, который показывали Мейте, можно было найти такие важные для философии становления, афрофутуризма, электронной музыки и черных онтологий, понятия и мысли как: повтор (loop), сэмпл (sample), жидкие гибриды, переход, призрачная архитектура, наркосонорное, сонорное оружие, гаптичность, Солнце Ра, гибридность и так далее.

Такое завершение конференции в темном зале воспринималось довольно сильно. Правда, это оказался еще не конец. После Мейте Шейне на сцену поднялся Коджо Эшун (Kodwo Eshun), сооснователь Otolith Group, которому, согласно структуре всей конференции, принадлежал завершающий ответ (closing response).

В своей речи Коджо не только напоминал основные мысли, содержащиеся во всех прозвучащих докладах, но и делал некоторые обобщения от себя. В частности, он сделал вывод о том, что мы находимся в ситуации гегемонии автоматизации (automation hegemony), когда ни у кого нет целой картины происходящего, ситуации довольно непрозрачной и словно на новом уровне воплощающем кошмары Лавкрафта. И все участники на этой конференции пытались сделать эту ситуацию более видимой.

В новых, стремительно развивающихся условиях децентрализации человеческого навигация становится политическим актом, комплексным процессом моделирования мира. Также становится очевидным, что именно философия всегда выполняла эту функцию децентрализации, потому что стремилась посмотреть на человека извне. Но у капитализма есть своя собственная навигация и своя собственная нео-фашистская алгоритмическая децентрализация. В этой ситуации контр-картирование и контр-навигация приобретают особую ценность.

В развитие этих мыслей могу добавить, что, как и было заявлено, конференция довольно эффектно поставила вопросы изменения политики изображений и образов в условиях возникновения нового господствующего класса изображений — цифровых, вычислимых, компьютерных. Овнешнение по отношению к человеку алгоритмов, создающих изображения, не делает последнего лишним. Наоборот, это «выведение вовне» алгоритмов, позволяет сравнивать машинное восприятие и человеческое, делая важные заключения о их взаимосвязи, сходствах и различиях. Ряд алгоритмических процедур, казавшихся объективными, оказываются «слишком человеческими». И наоборот, ряд логических человеческих процедур, подобных диаграмматике Родомана и Уильяма Дюбуа, обретают особую ценность в качестве физиогномики власти в сравнении с нормализующими и выполняющими властные процедуры алгоритмами.

В этих условиях различные способы навигации приобретают особое значение. При этом изображения становятся не только репрезентациями различных метагеографий, но и само их поле, как двухмерная материальная таблица, становится метагеографией. То есть само поле изображения становится в материальном смысле пространством, внутри которого можно осуществлять навигацию, через различные операбельные элементы переходя, к тому же, к другим «вложенным» пространствам. Очевидно, что это метагеография вложенных пространств, или вложенная метагеография (если говорить о метагеографии как о структуре воображения, репрезентации и, вообще, ментальной связности пространства), которую цифровые операбельные изображения и производят в массовом порядке. И так как политическое значение навигации здесь трудно переоценить, то стратегическая задача проективно и совместно поставленная конференцией, оказывается задачей, по существу, метагеографической.

Заключение. Немного критических замечаний про российский контекст

Каждая из четырех юбилейных конференций И-флакс проводится в другом месте, другой стране и имеет свою тему и свой характер. Предшествующая берлинской, третья по счету была посвящена взаимосвязям колониализма и научной фантастики и проводилась в парижском пространстве La Colonie в феврале 2019. Мероприятие, которое мне довелось посетить как зрителю, носило довольно неформальный характер. Атмосфера в La Colonie была чем-то средним между внутрицеховой рабочей встречей коллег и друзей и полуанархистским междисциплинарным арт-событием, где обсуждения проводятся в полуимпровизированном зале, по соседству с библиотекой и барной стойкой.

Следующая по счету, четвертая конференция, о которой я рассказал в этом тексте, проводилась в Берлине, в зрительном зале HKW при большом стечении народа. Зал, сравнимый по масштабу и дизайну с концертным залом какого-нибудь советского добротного ДК, был полон оба дня. Публика был очень живой, чуткой, и конференция скорее напоминала концерт, чем научное мероприятие. Собственно, впечатление от самого формата было одним из самых сильных.

Я посещаю немало подобных событий в России, но, пожалуй, никогда не встречал такую степень интереса и вовлеченности публики. К сожалению, в России до сих пор художниками часто акцентируется (мнимая) граница между теорией и практикой. Это еще можно понять в среде академического искусства и пост-советских Союзов Художников, где теоретик или исследователь это всегда только искусствовед, который в лучшем случае обслуживает «творца», объясняя его работы публике. Но я с удивлением столкнулся почти с тем же самым в среде современного искусства. Например, в Школе Родченко, пожалуй, все без исключения мастера — руководители мастерских — поддерживают этот дуализм (я не говорю про более молодых преподавателей, чья практика, как правило, не имеет границ между «теорией» и «практикой»). Мол, есть те, кто говорят и пишут книги, как правило, они все хитрые обманщики, а мы давайте будем паять/танцевать/снимать и так далее. То есть «практическая» работа оказывается оторванной от теоретической базы.

Удивительным образом работа с текстом именно со стороны искусства оказывается совсем не на высоте в России. Кажется, за теорией и текстом здесь до сих пор не могут признать жестуального художественного характера. Нежелание и неумение рассматривать различные практики письма в качестве художественной работы с материалом до сих пор повсеместно в России. Что, на первый взгляд, странно в плане стереотипов о ее литературоцентричности, и заставляет предположить, что давний идеалистический и модернистский миф о пластической автономной форме слишком глубоко сидит во всех без исключения сферах российского художественного производства. Возможно, это связано с низким уровнем развития абстрактного мышления вообще. В то время как конференции, подобные описываемой, смешивают художников, исследователей, кураторов и критиков. И ни у кого не вызывает сомнения, что происходящее является частью процесса производства искусства, а не паразитической надстройкой над ним.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.