4–18 декабря

Авторы aroundart.org делятся впечатлениями о событиях первой половины декабря:

Владислав Шаповалов.

«Дипломатия образа».

Куратор: Анна Ильченко

17.11.2017 – 25.01.2018

фонд V-A-C и ММОМА

Москва

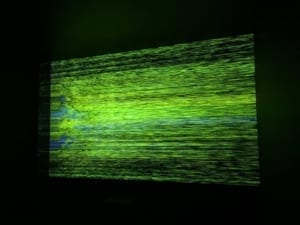

Первая часть долгосрочного проекта «Дипломатия образа», посвященного взаимоотношениям между историей, политикой и изображением, была разработана художником, бывшим членом «Общества Радек» Владиславом Шаповаловым для второй киевской биеннале современного искусства The School of Kyiv 2015 года (кураторы: Георг Шольхаммер, Хедвиг Заксенхюбер). Второй этап проекта, сформировавшийся в рамках программы стипендий Künstlerhaus Büchsenhausen в австрийском Инсбруке, нашел воплощение в двух персональных выставках Шаповалова, проходящих почти одновременно. Помимо первой персональной выставки «Дипломатия образа» в Москве, в декабре в центре AR/GE Kunst в Больцано открылся первый в Италии сольный проект художника с тем же названием. Проект ведет свой отсчет от архива нескольких фотовыставок, обнаруженного художником в Италии, где он сейчас проживает. Найденные Шаповаловым папки содержали тысячи фото- и кинопленок, а также готовые схемы развески экспонатов, и напоминали те, что специально готовились и рассылались по миру Всесоюзным обществом культурных связей с заграницей (ВОКС): советская пропаганда прицельно работала на создание положительного образа СССР за рубежом. В рамках проекта Шаповалов попытался реконструировать одну из таких выставок, а остальные материалы найденных архивов положил в основу фотоинсталляций, вскрывающих способы трансляции политических и социальных смыслов через кино и фото-материалы и стратегии культурной дипломатии советских времен.

В лучших традициях хонтологии, Шаповалов семплирует архивные материалы, следы присутствия отзвуков прошлого, представляющие собой не эхо, прошедшее через призму авторского восприятия, а беспристрастное препарирование визуального измерения «холодной войны», лишенное исследовательским взглядом художника какого-либо личного измерения. Центральной работой на выставке стал давший название всему проекту Шаповалова фильм, в котором художник сопоставляет культурные стратегии СССР и США периода холодной войны на примере выставок ВОКС и знаменитой американской фотовыставки «Род человеческий» (The Family of Man), ставшей одной из самых значительных фотовыставок прошлого века благодаря общегуманистическому пафосу проекта. Другим важным смысловым акцентом выставки стала черно-белая фотография Земли, снятая из космоса советским спутником и ставшая видным артефактом гонки за «обладание» современностью времен «холодной войны», в том числе, и за космическое пространство. Год создания снимка не указан, и это вызывает очевидный вопрос о том, был ли снимок сделан раньше «голубого мрамора» («The Blue Marble») , легендарной фотографии планеты Земля, снятой 7 декабря 1972 года экипажем космического корабля «Аполлон-17» с расстояния примерно в 29 000 км от поверхности Земли. Изображение, считающееся самой широко воспроизводимой фотографией всех времен и побывавшее на передовицах большинства периодических изданий мира, в свое время вдохновила надежды на создание мирового правительства, подтолкнуло молодое движение экологов, сформировало образ мира как единого места, но, прежде всего, послужило, по мнению Николаса Мирзоева, началом той эпохи, в которой мы живем, – глобальной системы, связанной и осознаваемой с помощью визуальной культуры. Современный мир буквально захлебывается в производимых им изображениях: каждый год создается более одного триллиона фотографий, 700 миллионов фотографий ежедневно бесследно пропадают в интерфейсе Snapchat, а каждую минуту на YouTube загружаются не менее трехсот часов видео. В связи с этим, логичным выглядит желание кураторов программы выставки найти инструментарий для критического осмысления визуального материала, появляющегося сегодня на теле- и кино-экранах, в печатных изданиях и онлайн-медиа.

Проектом Шаповалова завершилась экспериментальная программа Московского музея современного искусства «Карт-бланш», в рамках которой фонд V-A-C предпринял удачную попытку создать дискуссию о потенциале выставочного формата и музейного пространства с помощью довольно радикальных и вызвавших дискуссию проектов. «Опыты нечеловеческого гостеприимства» критиковалась за стилизаторские интерьерные решения и отработку модных в глобальном контексте, но не сильно релевантных практикам локальных художников, дискурсов (объектно-ориентированной онтологии и акторно-сетевой теории), но при этом стала динамичным плацдармом для первоклассной музыкальной и лекционной программы . Выставка-мистификация Центра экспериментальной музеологии «Московские дневники» кажется, никем не была толком понята из-за своего предельного эстетического герметизма, и поднимала в итоге вопрос не столько о роли музея в создании современного искусства, сколько о зрителе подобных проектов в Москве и их адекватной медиации широкой публике. Блестящая «исчезающая» выставка Кирилла Савченкова, чья форма балансировала на грани офиса, кунсткамеры, учебного центра интегрального образования и тренировочного зала для физических упражнений стала удачным поводом поговорить о современной выставке как идеально срежиссированной тумблер-ленте, перенесенной в офлайн-пространство. Привычные выставочные форматы зачастую вызывают чувство предсказуемости, нехватки новизны, как пространственной, так и временной, поэтому конвенции необходимо постоянно ставить под сомнение, менять правила игры, размывать грань между куратором и художником. В проекте Шаповалова, впрочем, эта грань кажется размытой до предела: не очень понятна целесообразность фигуры куратора в работе над проектом, в котором художник сам, по сути, является главным оператором «найденного контента», из которого самостоятельно формирует свои инсталляции и свободно аранжирует их в пространстве. Можно упрекнуть фонд V-A-C, продолжающий исследование взаимосвязей, режимов и моделей современного и прошлого культурного производства, и в чрезмерном внимании к работе с архивами и историческим материалом, роли апроприации, скрытому потенциалу архивных изображений, и разговору об объективности и реалистичности фотографии. Исследование того, как восприятие исторического визуального образа меняется под воздействием контекста, как соотносится реальность и репрезентация, архивные изображения и политические идеи, текст и образ, фотография и права человека проговаривается от проекта к проекту: наиболее ярко круг этих вопросов поднимался в программе «Процессы» в Музее ГУЛАГа и выставке «Вне зоны видимости» Михаила Толмачева, исследовавшего способы репрезентации военных конфликтов в российских медиа на основе архивов Музея вооруженных сил РФ.

В каталоге, сопровождавшем нашумевший реэнактмент выставки Харальда Зееманна «Когда отношения становятся формой» на Венецианской биеннале 2013 года, Дитер Ролстрат утверждал, что «огромный интерес в искусстве к репликам и копированию более чем закономерен» для периода «после 1989 года», который не случайно часто определяют «концом истории» и для которого характерны симптомы возрождения интереса к материальности и к «вещности», а, с другой, тревоги перед «вечным возвращением и вечно возвращающимися объектами» из «шкафов прошлого». Увлеченность переоткрытием архивов, ремейками, воссозданиями и реконструкциями и прочими формами экзорцизма демонов прошлого, по сути, является продуктом страха невозможности создать что-то новое. Тем не менее, в современном искусстве и культурном процессе уже вовсю чувствуется влияние нового поколения, рожденного в цифровую эпоху. Представителей «алмазного поколения» (по определению Дугласа Коупленда), родившихся после 1989 года, действительно объединяет отсутствие пиетета в отношении традиционных понятий авторства и культурного наследия, но именно в выстраиваемых ими сетях взаимоотношений складывается новый дискурс и целый ряд радикальных и убедительных художественных инициатив, которые формируют дух времени и поэтому требуют гораздо большего внимания художественных институций, целью которых стоит, в первую очередь, производство современности.

Александр Гореликов.

«Сухой корм для бумажных тигров».

Куратор: Иван Новиков

7.12.2017 – 14.12.2017

Центр «Красный»

Москва

Художник Александр Гореликов живет в Кунцево.

Этот район в 1910-е годы был важной точкой на художественной карте России.

Тут снимали дачи Маяковский и Малевич, сюда приезжали Бурлюки, Матюшин и Крученых.

Здесь был написан «Черный квадрат».

А сейчас это спальный район с избыточно большими многоквартирными домами, автомобильными развязками и самое важное — гипермаркетом «Ашан». Все эти вещи — залог опустынивания окружающей реальности, и они лишний раз подчеркивают провал авангардистского жизнестроительного проекта. Для знающего историю места Гореликова и куратора выставки Ивана Новикова, эта кунцевская историческая драма становится точкой отсчета для высказывания в том числе и о переприсвоении работы советских авангардистов из конструктивистского и производственнического движений, чьи достижения в итоге попали в не такие уж и невидимые руки постсоветского Рынка.

Кунцево — место обитания новых мещан, чья модель потребительского сознания вообще-то вполне себе разделимабольшинством москвичей, в том числе и автором этого текста, и художником, о котором он пишет. В рисунках Гореликова, выполненных на «мусорном» материале, листочках, вырванных из блокнотов, и упаковках из «Ашана», это прослеживается в автоматическом методе их создания. Гореликов начинает с неконтролируемых линий, в какой-то момент останавливается и переводит автоматический рисунок в миметический режим, проявляя в нем образы массовой культуры, среди которых и советская символика, и мунко-бэконовский крик. Тем временем формы модернистского города распространяются на все объекты потребления. Гореликов рисует на использованных упаковках из гипермаркета, и если уж архитектурная и дизайн-формы в современном городском пространстве не так уж и различимы — все равно огромная коробка «Ашана» устраняет всякие различия внутри и вокруг себя — то появляется право сказать, что получаются у художника своего рода граффити. А образ лыжника, который встречается у Гореликова, считывается как издевательская интерпретация машинизации человека. Лыжник — это киборг, который стал таким только, чтобы передвигаться по заснеженным городским паркам. Куда он едет? К **еням!

Гореликов закручивает спираль переприсвоения, субверсии и перверсии, и это видно и в экспозиционном решении выставки. Подаренные «Красному» «Гаражом» минималистские столы разбросаны по пространству, перевернутые, поставленные на дыбы и диагонально прислоненные к стенам. Работы Гореликова приклеены к ним со всех сторон, в том числе и в нижней части (ставшей вертикальной), как будто размазанная жвачка. Гореликов здесь — археолог, исследующий культуру по найденному в раскопках мусору.

Алиса Керн.

«Опыты охлаждения голоса».

Куратор: Саша Шестакова

8.12.2017 – 27.01.2018

Галерея Anna Nova

Санкт-Петербург

«Опыты охлаждения голоса» — первая персональная выставка Алисы Керн, победительницы конкурса молодых художников «Новые проекты для галереи Anna Nova». Тема конкурса в этом году была заявлена как «( R )Evolution».

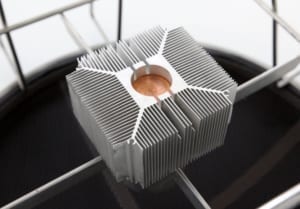

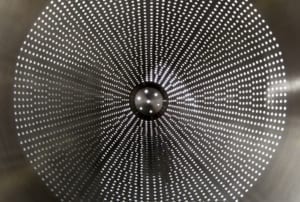

В залах галереи представлены устройства для отделения голоса от физического тела — минималистичные конструкции, заставляющие вспомнить о таком понятии как эргономичность — гаджеты достаточно притягательны для взаимодействия, но при этом лишены соблазняющего эстетического флера «хай-тека». К каждому приспособлению прилагается схема с инструкцией по его использованию и сборке. Например, «Тренажер-активатор» представляет собой пирамидальной формы конструкцию из трех балок и двух опор, зритель должен «зайти в капсулу в конструкции; напрячь диафрагму посредством силового воздействия на ручки; следить за дыханием; извлечь голос; процесс повторить».

В структуре выставки заметно влияние АСИ, за которым, в свою очередь, угадывается влияние московского концептуализма с присущей последнему тягой к изобретательству и мифологизации обыденного, построенной на профанизации научного и идеологического и наоборот — создание культа вокруг наиболее банальных моментов повседневности. И если АСИ настолько лихо и бескомпромиссно закручивают свои спекулятивные спирали, что подступиться к ним с позиции какой-то одной определенной теоретической рамки оказывается почти невозможно (что, в принципе, жаль, поскольку в сухом остатке остается воспринимать их работы лишь в качестве в меру остроумной шутки на тему элементов того или иного дискурса — будь то одно из философских течений, классическое искусствоведение или конспирологические теории), то Алисе удается уйти от герметичности и полисемантичности, свойственной высказываниям АСИ. Её объекты мимикрируют под вполне функциональные приборы, указания в инструкциях написаны доступным языком (и вполне осуществимы), а заявленная в названии тема звучит как вполне реальная заявка на исследование.

Действительно, теме медиации голоса можно посвятить (и уже посвящены некоторые тексты) внушительную теоретическую работу — о том, как меняются при записи и воспроизведении характеристики голоса, который сам одновременно является как медиумом (то есть, средством трансляции некоторого сообщения), так и самодостаточной формой на уровне перцепции; как мгновенность и единичность голоса как сигнала заменяется на его механическую итерацию, провоцируя разрыв между референтом и его реперезентацией. И хотя в пресс-релизе выставка обозначена как исследование, а в кураторском тексте звучит слово «лаборатория», собственно работа с материалом и аналитическая составляющая предстаёт лишь в виде намека. И в итоге, неясно, что именно становится ключевым аспектом для художницы — своего рода инженерный или дизайнерский интерес к конструированию гаджетов или исследование голоса как материала, как средства выражения, в потенциале обладающего собственной агентностью.

Охлаждение здесь синонимочно отчуждению (в данном случае — голоса от тела). Любопытно отметить, что отчуждение выступает одним из лейтмотивов современного искусства вот уже эдак полвека. Этот мучительный мотив, преследуя художников как наваждение, очень часто находит выражение в прямой констатации (читай: репрезентации) самого факта отчуждения (неважно, идет ли речь об отчуждении результатов труда или об опосредованном чувственном восприятии или ином виде отчуждения) — то есть, еще большему опосредованию и абстрагированию; слои медиации накладываются, делая предмет обсуждения все более запутанным и вместе с тем повсеместным. Но это, впрочем, уже отдельный большой разговор о выборе художественных тактик и о формах адаптации теоретических разработок в поле искусства.

Ян Гинзбург. «Механический жук».

Куратор: Мария Калинина

12.12.2017 – 21.01.2018

Галерея Osnova

Москва

Около месяца назад состоялся круглый стол в рамках выставки Льва Рубинштейна в музее Москвы. Я, выступая в качестве модератора, решил пригласить Яна Гинзбурга, Кирилла Савченкова и Диму Хворостова, чтобы поговорить о художественном переосмыслении московского концептуализма. С точки зрения теории, статус московского концептуализма и историческое изменение онтологии произведения искусства, которое он очерчивал, все время возвращается в современность в качестве новой задачи. Так, например, Питер Осборн в статье » The Kabakov Effect: ‘Moscow Conceptualism’ in the History of Contemporary Art» смотрит на этот исторический феномен уже из перспективы развития глобальной системы искусства и ее противоречий. И действительно, сам термин «Московский концептуализм», введенный в 70-ые годы, ретроактивно предлагает интересное разрешение проблемы локального и глобального, занимавшее теоретиков 90-ых и 2000-ых годов. В этой небольшой панельной дискуссии меня интересовало, как московская концептуальная школа схватывается не только посредством текстов, но и в художественных исследованиях. Интересно, что Ян, Дима и Кирилл предложили три разных варианта развития этой темы, что соответствует их собственных задачам и интересам. Стоит оговорить, что предложенные ими идеи нельзя назвать широко распространенными в среде российского искусства — в этом я соглашусь с кураторским текстом Марии Калининой, проблематизирующим само обращение пост-пост-социалистического\пост-(не)-постсоциалистического поколения к истории московского концептуализма. Это не столько коллективные тренды, сколько индивидуальные траектории.

В проектах Кирилла Савченкова концептуализм присутствует на уровне методологического интереса. Он фокусируется на стратегиях выстраивания поля вненаходимости и пытается развить их. В его интерпретации, концептуализм является не архивом «произведений», а архивом микрополитических ускользаний с их подробным описанием, чем можно пользоваться и сегодня, и чему можно учиться . Московский концептуализм для него — это проблема навыков (skills) и потенциальность обучения им (learning).

У Яна Гинзбурга, в его художественном методе, мы имеем дело с другим рядом вопросов. На дискуссии он подчеркивал, что сегодняшний доступ к московскому концептуализму опосредован более поздней традицией архивного импульса. Мы не сталкиваемся с этим искусством напрямую — само наше обращение уже эстетизировано архивностью. Мне кажется, что его выставка «Механический Жук» в галерее Osnova фокусирует наше внимание на этой проблеме эстетики архивного доступа. Я хочу остановится на этом подробнее.

В текстах журнала Flash Art 1989 года была закреплена особая перспектива рассмотрения концептуализма и позднесоветского искусства в целом. Рассматривая его в постструктуралистском инструментарии, можно было подчеркнуть разделение между «официальной» и «неофициальной» культурой. При этом рассмотрении идеология понимается отчужденно, становится знаком, внешним по отношению к самим художникам и их интерпретации собственного искусства. В нынешней исторической перспективе сама эта оппозиция искусства и идеологии, официального и неофициального представляется шаткой. В этом отношении мне представляется важной статья Глеба Напреенко «Шиворот-навыворот: московский концептуализм как советское искусство». Она предлагает вернуть московский концептуализм в его собственный контекст советской повседневности. «Шиворот-навыворот» — удачная формулировка этого хода. Если Илья Кабаков отстранял советскую идеологию, совершая аллегорическую процедуру, то Ян Гинзбург (на художественном уровне) и Глеб Напреенко (на уровне историко-художественного текста) воспринимают самого Кабакова как аллегорию советского. Другими словами, архив московского концептуализма сегодня может быть представлен как аллегорическая процедура аллегорических процедур. Ян Гинзбург сталкивает методы и известные произведения Кабакова с элементами быта 70-ых годов, с вещами из его мастерской, раскрывая перед нами хрупкость архива. Что входит в поле произведения искусства (в историческую онтологию произведения искусства)? Какие случайности, подробности, не-сомасштабности повседневности влияют на художника? Мы видим фотографии самого Кабакова, машину, отправляющуюся на пикник или на рыбалку. Можем ли мы отделить факт этой рыбалки от того, что в итоге станет произведением Кабакова? Надо отметить, что Ян Гинзбург поражает вниманием к мельчайшим деталям, к маленьким историям вещей вокруг Кабакова, концептуализма и его контекста. Каждая составная часть этой экспозиции чудесным образом случайна и исторична в одно и то же время, она — и маргиналия, и центр.

В этом смысле интересен образ жука, выведенный в название выставки. В одном из интервью, Борис Гройс говорил, что муха Кабакова представляет собой ослабевшую версию ангела. Я думаю, что Гройс оставляет в этой формулировке важную отсылку к ангелу истории Беньямина, место которого занимает муха. Муха — свидетель, представляющий «слабую» советскую повседневность как аллегорию в работах самого Кабакова, камера безбожественного слежения в мире маленького человека. «Механический жук» — это муха «шиворот-навыворот» — ангел истории архива московского концептуализма Яна Гинзбурга, превращающая историко-художественный феномен в часть аллегории советского. Я даже чувствую себя этим жуком, вылезающим из под обломков советского — в небе величия мух прошлого. И Ян, как жук, гуляет по ситуациям и контекстам жизни Кабакова в ином масштабе — не сверху вниз, не в идее полета, а по кромкам и бокам, по мусорным ведрам и на задних сидениях машин. Если ангел-муха истории смотрит в прошлое из надвигающегося будущего, то жук смотрит из прошлого неожиданным взглядом. И я думаю, это очень освобождающее впечатление. Удивительно, что чувство раскрывающихся границ возникает не в «современной проблематике», не в прямом параллелизме художников их повседневности, а из истории современного искусства, из его архива.

Techne. Пролог

Куратор: Наталья Фукс,

со-куратор Антонио Джеуза

17.12.2017 – 28.01.2018

ГЦСИ

Москва

Задача первой выставки платформы Techne довольно амбициозная — найти адекватный исторический контекст для «технологического искусства». Проблемы, правда, начинаются уже на уровне определения, что же такое «технологическое искусство». В рамках проекта его определяют как «инновационные и технологические практики в области современного искусства». Подобная терминологическая конструкция как будто бы возникает из тех времен, когда художники были ремесленниками, обслуживающими привилегированные слои общества, а новизна способа нанесения краски на холст могла позволить одной мастерской выиграть борьбу за прибыль с другой. Есть еще в этом определении немного отсылок к техно-оптимизму недавних лет, когда технологии мыслились как средство решения любых проблем, а не как амбивалентное средство, обладающее в равной степени как освободительным, так и закрепощающим потенциалом.

Однако неточность определений могла бы компенсироваться продуманностью кураторского высказывания. Выставка начинается с работы Дмитрия Александровича Пригова «Банка будущего», и эта работа становится для кураторов выставки чем-то вроде символа оптимистического взгляда в будущее, лишаясь таким образом всякой историчности: в 1993 году вряд ли можно было смотреть с авангардистским оптимизмом в будущее, тем более, что пустая емкость с надписью «будущее» скорее отсылает к его утрате. Кроме произведения Пригова, в выставке участвует еще несколько работ представителей Московского концептуализма, причем в каждом из случаев возникают сомнения в целесообразности включения их в экспозицию. Например, работа Виталия Комара и Александра Меламида из проекта «Сотрудничество с животными» — отличный пример передачи решения не-человеческому актору из времени, когда о не-человеческом даже речи не шло, но, каким образом эта работа соотносится с висящей на соседней стене кинетической конструкцией Вячеслава Колейчука остается загадкой кураторскогорешения. Вячеслав Колейчук и Булат Галеев действительно могли бы считаться прародителями того, что называют «медиаартом», однако со множеством необходимых оговорок: обоих интересовала не техника сама по себе, а скорее то, ее возможность конструировать невозможные миры и создавать новые формы знания, что в условиях дряхлеющей тоталитарной системы становилось методом сопротивления.

Работа Нам Джун Пайка —одна из немногих критически осмысляющих сами медиум работ на выставке, также максимально де-историзирована за счет экспозиционного решения —развески работ из разного времени просто в ряд (да еще так, что услышать звук в видео почти невозможно). Архитектура выставки создает линейный нарратив, развязкой которого выступают два видео Рёчи Курокавы,экспонированные на огромных экранах, они делают все для того, чтобы оглушить и заворожить зрителя, то есть фактически действуют в духе машин идеологии, стремящихся к максимальному захвату внимания и мышления.

Проект в целом будто бы стремится максимально извлечь искусство из более широких контекстов, в которых оно существует, превратив его в часть «сферы услуг» и досуга. Показательна в этом смысле трансформация, произошедшая с работой группы «Синий суп» в этом контексте—из нее испарилась вся тревога, а осталось только мерцание глянца. Возможно, дело в том, что в 2017 году нет смысла говорить о био-, интерактивном, саунд, сайнс и прочем арте, поскольку это создает нечто вроде «резервации» для тех художественных практик, которые работают со звуком, включают естественно-научные исследования (только хорошо бы, чтобы это было действительно «включением», а не эстетизацией колбочек, баночек и процесса роста кристаллов и грибов) и так далее.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

[…] к вещам, проявляется архивный импульс Яна (о котором писал в своём тексте Боря Клюшников). Но он не просто собирает артефакты — он пересобирает […]

[…] проект «Опыты охлаждения голоса», о котором писал aroundart.org. Как и в Петербурге, на «Фабрике» Керн построила […]

[…] […]