Борис Орлов: «Самая страшная критика – критика по гамбургскому счету»

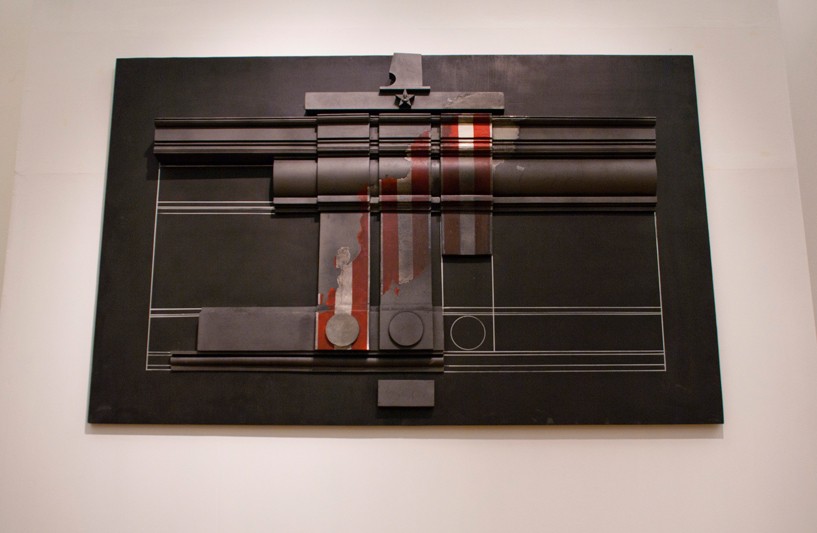

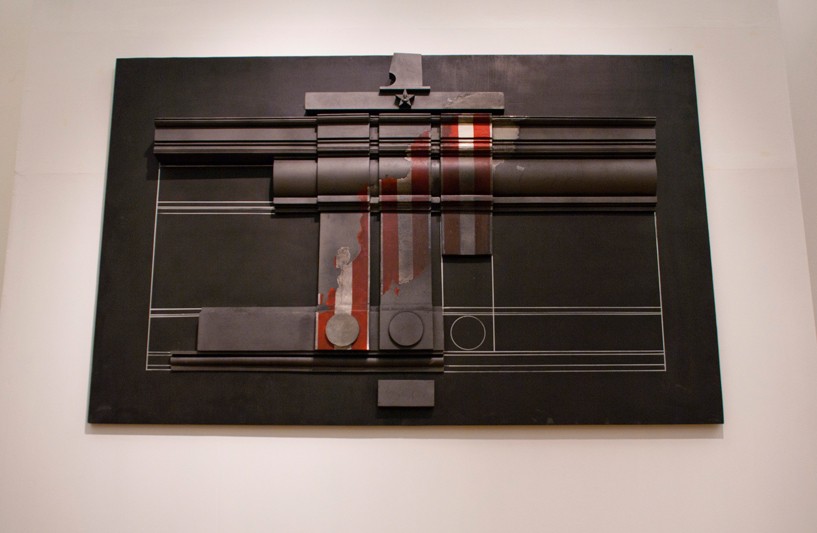

В начале марта в зале спецпроектов Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу открылась выставка «Фантомные боли» художника Бориса Орлова, она продлится до июня этого года. Двадцать три работы расположены в пространстве зала по периметру: фотографии — на стенах, скульптуры — на постаментах, настенные рельефы — на индивидуальных фальшь-стенах. «Просто повесить работы по стенам — это к погибели, у них разный масштаб. Я как монументалист, прирожденный и по школе, понимаю, что с масштабом надо считаться. Значит, я должен сделать другую стену — скульптуры вписываются в нее, а плоское изображение оказывается на основной, уходя за скобки», — объясняет Орлов студентам-искусствоведам МГХПУ им. С. Г. Строганова, для которых здесь организовали его лекцию.

Выпускник Строгановки, Орлов стал одним из героев советского андерграунда 1970-х. Сейчас, проработав уже более тридцати лет и продолжая работать, он прочно ассоциируется с соц-артом и «имперской» атрибутикой Советского союза. Начало нашего интервью прерывает редкий для ранних часов зритель — впечатлен выставкой, интересуется художником и спрашивает, нет ли информационного проспекта о нем. «Я вас огорчу, буклеты кончились. Спасибо за теплые слова!» — отвечает ему Орлов.

Ольга Данилкина: Такое внимание, наверное, самое приятное.

Борис Орлов: Да, у меня в жизни были вещи, которые не могу себе простить. В начале 1990-х я только вернулся из Америки и был участником одной коллективной выставки. На ней ко мне подошел человек лет сорока и попросил поставить автограф на папочке. Я спросил: «Что же это за папочка?». Он разворачивает, а там вырезки моих работ из разных публикаций, все наклеены на паспорту. Я обалдел: я же был художником в андерграунде без фанатов и не подозревал, что вообще кто-то может со стороны так сильно интересоваться. Я папочку подписал, а меня куда-то дергают — ушел. Потом думаю: ко мне человек спустился с неба, это же мой друг пришел. Стал его разыскивать и не нашел. Так я не осторожно поступил и и больше его не встречал ни разу.

ОД: «Фантомные боли» заявлена как новый проект Бориса Орлова, а вещи все довольно знакомые на первый взгляд — что для вас здесь нового?

БО: До этого была моя большая выставка в Московском музее современного искусства в 2008 году. Хотя она была ретроспективной, тема диктовала свое — «Воинство земное и воинство небесное», большинство работ относились к моему «героическому» периоду, яркие, интенсивные, мажорные. Однако там я показал и совсем ранние работы, которые для многих были неизвестны. С тем пространством я тоже очень серьезно работал, ранние вещи поместил на верхний этаж — он почему-то из всего здания самый прохладный. По стенам я повесил черные полотнища, на которых разместил свои сферический скульптурные композиции, а «расколотые» вещи, как нынешний «Велизарий», разместил в стеклянные коробки.

ОД: Как в музее.

БО: Да, они разрушенные в витринах, в комнате холодок — музеефицировал раннее творчество. Приходишь туда как в другую эпоху. Что касается «героических», это моя тема, в отношении которой я был мотивировал своей внутренней конституцией. Я люблю интенсивные яркие цвета, интенсивную подачу. Весь этот комплекс привел меня к такому искусству, и предметы моей любви того же рода.

ОД: Например?

БО: Я люблю классическое искусство, например, Жака Луи Давида. Одна из моих любимых картин — это «Наполеон на перевале Сен-Бернард» (Наполеон на коне), но не потому, что Наполеона люблю, а потому что она отлично подана. Поскольку все мои рефлексии были направлены на имперское искусство и тема эта была моей на протяжении уже более тридцати лет, сформировался определенный строй цвета, композиции, жесткость решений. После того, как сделал выставку в 2008 году, я почувствовал, что живу в XXI веке, а то время ушло безвозвратно. Вся его наполненность, даже в смысле «пост», — ушла. Я живу в другое время и надо как-то этот вопрос решать. Тут же начались такие фантазии: размер увеличился, ведь мелкие вещи в прошлом кажутся громадными, все они потемнели как старые иконы. Это, возможно, взгляд на себя даже не из второго десятилетия XXI века, но даже XXII или XXIII.

Если «героический» период — это разговор с тем, что мне противостояло, то нынешний — разговор с самим собой. Я хоть и антисоветский человек, советскую систему не любил с самого детства, но эта культура стала моей плотью. Все кончилось, а я оглядываюсь назад и понимаю, что я из советского времени. Ведь в те времена были такие писатели, как Александр Солженицын — и он тоже был советским писателем; море композиторов обслуживало власть, но ведь были и Сергей Прокофьев, и Дмитрий Шостакович. Это вопрос «что есть я?» и не просто какие-то раскопки, а часть моей сущности и искусства — я все несу в себе, все потемневшее, руинированное.

Что интересно: свой ранний период я называю экзистенциалистским, и возвращаюсь я опять будто туда же, но в период уже нового экзистенциализма, где опять встает вопрос самоопределения. Ведь что такое «фантомные боли»? То, что отсечено, но болит. И ты начинаешь копаться, что было, как было, в какой степени было невыносимо, а в какой — животворяще. Это противостояние наполнило жизнь, отказаться, отрезать — значит, отрезать часть жизни.

ОД: Кстати, кроме того, что потемнели и стали больше, эти работы выглядят чуть более машинными, здесь совсем нет рукотворности предыдущих работ, той же «Гибели богов», что этажом ниже в постоянной экспозиции отдела новейших течений.

БО: На самом деле, нерукотворны только фотографии, остальное я делал сам. Меня спрашивали, на каком заводе хохлому расписывали — так я сам расписал и даже в альбомы не заглядывал. Чужими руками я никогда ничего не делаю, хотя у меня были опыты изготовления на заводах, когда я работал в Америке. После даже часто стремился к этому качеству нерукотворности, абсолютного звучания. Первую серию фотографий я делал вручную: вызывал с помощью специальных процессов серебро, мне жутко это нравилось. Потом стало ясно, что в большом размере, как здесь, такое технологически невозможно. Поэтому я переснял те фотографии, их уже накатали на жесткий пластик дебонт, он вообще не портится, почти вечный. Я не фанат современных технологий, использую их только когда считаю оправданным.

ОД: Вы говорили о противостоянии и часто в своих интервью упоминали о системе двух языков, в которой существовал советский андерграунд. Советского союза нет, а есть ли сейчас те же два языка?

БО: Началось все как раз с экзистенциализма, который был на рубеже 1960—1970-х годов доминирующим на нашей интеллектуально площадке. Он и определил эти языки в очень грубой форме. Первый язык для нас — это язык официальной пропаганды, куда входил соц-реализм. Установка соцреализма — создать конец истории, сейчас коммунизм и дальше коммунизм. Так же и в искусстве — соцреализм это конец истории искусства. Эта система была настолько мощной и всеобъемлющей, что для личных проявлений не оставалось никакого места. Естественно, что после оттепели, как только возникла первая возможность для развития личности, все свободомыслящие художники ринулись в оппозицию. Это была оппозиция свободы, описанная еще Николаем Бердяевым, все мы им тогда увлекались. Очерчивание себе зоны независимости стало главным пафосом нашего тогдашнего искусства, особенно в группе на Сретенском бульваре (Илья Кабаков, Юло Соостер, Юрий Соболев, Владимир Янкилевский, Виктор Пивоваров и др. — прим. ОД.) и у нас на улице Рогова (Дмитрий Пригов, Владимир Лебедев и др. — прим. ОД.).

Уже к середине 1970-х возникло перпендикулярное движение: мы видели бесперспективность постоянного нахождения в замкнутой консервной банке и решили ее раскупорить, выйти в грязь и ее освоить, разъесть изнутри. Тогда возник предпостмодернизм или полисистема, в которую входил соц-арт, флюксус и т. д. Эта система уже находилась перпендикулярно официальной и экзистенциальной и рефлексировала на тех и других. Часть художников туда перекочевала, а часть осталась, как Эрик Булатов.

Сейчас того, чему мы оппонировали, нет, но осталась власть. Как бы она ни окрашивалась в иные цвета и рисовала себя как либеральная, в основе она все равно тоталитарная и генетически почти без изменений. Наш пафос отчуждения, противостояния этой власти все-таки сохраняется. Раньше было противостояние именно советской власти, облеченной в атрибутику империи, а сейчас просто власть как нечто для меня уже черное. Если все черное почистить, оттуда опять вылезает то же самое. Хотя я, честно говоря, не навязываю жесткой интерпретации собственных вещей, так как сам интерпретирую их по-разному, и иногда настаиваю на этом.

ОД: К слову, Евгений Барабанов в статье каталога к выставке 2008 года цитировал вас, где вы говорили, что как художник все время себя испытываете. Чем испытывали раньше и что на повестке сейчас?

БО: Моя любимая поговорка: «Художник художнику друг, товарищ и волк». Мы, с одной стороны, все друзья, с другой — находимся в стае волков и каждый художник стремится занять лидерскую позицию. Внутри андерграунда все были разных возрастов, старшие представлялись нам лидерами — Эрик Булатов, Илья Кабаков, Владимир Янкилевский. Атмосфера соревнования присутствовала постоянно, только доброго соревнования, без подставления ног. Булатов приходил к нам в мастерскую всегда с невероятными требованиями. Нам казалось, что сейчас вообще ничего не скажет, тогда это гибель, а он приходит и говорит: «Работает». Его любимый термин, означал, что работа состоялась.

Сейчас я уже в другой весовой категории, тут еще опаснее, потому что теперь уже нет перед нами могучих фигур, за которыми можно сделать рывок. Сейчас, как Акела в «Маугли», если промахнулся, уступай дорогу другим, каждый художник за это переживает. Другое постоянное испытание — это испытание мощи, способен ли я, могу ли я, и т. д. Каждая новая выставка — по-прежнему испытание себя. Всегда себя ровняешь с самыми крупными художниками — это главное напряжение жизни художника.

ОД: Большая редкость сейчас говорить с российским художником, который всю жизнь — только художник, а не кто-то еще. Помню, вы сами писали, что после института у вас было впечатление, что «так много художников». А сейчас — их по-прежнему много?

БО: Их по-прежнему много. После Строгановки мы выходили с непомерными амбициями — все хотели быть микеланджелами, рафаэлями и клодами моне, не больше и не меньше. В таком состоянии я пришел на Манеж и увидел километры живописи, подумал, как же среди этого жить. Потом понял, что все это в конце концов одинаково, нужно противопоставить индивидуальность. Тогда не было рынка, карьера строилась в Союзе художников, где была патерналистская система продвижения. Меня после института тоже «кадрили», приглашали разные патроны, но я уже был заражен идеями Бердяева и решил никуда не идти. Мне говорили, что Орлов — дурак, от карьеры такой отказывается. Порой и сам так думал, особенно во времена Андропова, когда нам казалось, что опять все стало закручиваться не в лучшую сторону.

Теперь ситуация другая — все знают, что нужно противопоставлять индивидуальность, это тоже мозги сдвигает набекрень и все ищут коротких путей. Я прихожу на выставки или ярмарки и тоже вижу тысячи художников, бесконечная вереница якобы свободы, все хотят быть абсолютно индивидуальными, а в целом получается достаточно однообразная серая масса. Ничего не меняется — как тогда было, так и сейчас.

Другое дело, что пора моей молодости была достаточно пассионарной, возникла альтернативная культура и люди верили, что за 10–12 лет эта культура опрокинет все старое. Время было пассионарное, мощных художников было много. Сейчас если их пересчитывать, наберу человек 30 с разбегу крупных титанов, еще человек 50 поменьше их окружало. А потом смотрю на 1990-е годы — вроде и свобода, но ничего особенно крупного не произошло. Из 1990-х художников сильных осталось немного — Александр Бродский, Олег Кулик, Валерий Кошляков, Николай Полисский, еще трудно вспомнить. Почему-то за эти двадцать лет не насчитать, к сожалению, и тридцати человек.

ОД: Из-за чего, как вы считаете?

БО: Пассионарность скисла. Тот же Полисский начинал свои безумные проекты без расчета на какие-то деньги в перспективе, ему просто это нравилось. Да и молодые художники часто делают все наспех, и результат вхолостую, ведь от намерения до результата — очень большая дорога, намерение нужно адекватно высказать, выразить Чтобы выразить адекватно, нужна энергетика, самодисциплина, внутренняя школа, опытом собственного творчества отбрасывать шелуху. Это опыт форматворчества, адекватная замыслу форма — это главное.

ОД: Может ли в такой ситуации быть молодой художник?

БО: Может быть, и есть молодые одаренные и ответственные — это видна сразу по потенции. Бывают и взрослые выдают что-то недожеванное. Но искусство изменило облик очень сильно — скоропортящийся продукт забил все полки.

ОД: А не считаете, что это из-за образования? Все-таки большая часть вашего поколения проходила университетскую, часто мучительную выучку.

БО: Да, мы все, как я помню, ходили в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Мой учитель много чего мог наговорить, но однажды сказал: «Чему я тебя научу? Иди в Пушкинский музей и учись у Донателло». И я вот леплю и чувствую, что-то не то, иду к Донателло и думаю — а как? Так и учились.

ОД: К слову о молодых: шли сейчас со студентами к вашему залу в постоянной экспозиции, проходили зал совсем молодых художников. Одна из студенток очень испугалась муляжа тела, лежащего на полу, «Творческого работника» Арсения Жиляева. Когда вы сами работаете, вы учитываете, какой может быть реакция зрителя?

БО: Конечно, всегда. Поначалу, по первым годам творчества мы все искали зрителя, равного себе — это проблема возраста. Потом начинаешь учитывать опыт больших художников: например, Борис Пастернак в молодости писал стихи с закидонами, а в «Докторе Живаго» у него на удивление простой язык. Хотя и были знакомы с его ранним творчеством, именно поздние стихи мы студентами учили наизусть. Когда художник уже набирается опыта, он понимает, что истина — в простоте, а не в сложностях. На выставках часто видишь, как молодые пишут к своим работам огромные мудреные тексты, — ну неужели хочет текстом оправдать то, что сделал. Я в искусстве вообще ценю именно энергетику подачи, умные слова можно сказать и не берясь за кисть, карандаш или резец. Произведение подобно пружине, которую художник сдавил до максимума и связал только ниточкой. Она порваться может в любой момент, и зритель это чувствует. Если энергетика заложена в произведении, то любой человек, который даже не понимает твоих замыслов, воспринимает ее.

ОД: Со зрителем разобрались, а как Вы реагируете на критику?

БО: Я не читаю прессу. Не потому, что боюсь, а просто не интересно. Она всегда делилась на три позиции: что напишут недоброжелатели, мне обычно заранее понятно, что напишут друзья — тоже, а третья группа не знает, что сказать, и пересказывают меня своими словами. Для меня такого рода критика не плодотворна. Действительно самая страшная критика — критика по гамбургскому счету, когда профессиональные художники в своем кругу общаются. Помню, как-то пришел ко мне Янкилевский, уже ближе к 1990 м, ходил, ходил — и указал мне прямо на то, где я промазал. А я знал, но думал, что не заметят. Вот такая критика очень ограниченного круга людей действительно задевает.

Материал подготовила Ольга Данилкина

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.