«Я готов стать очередным пунктом в описи имущества»

Беседа художников Владимира Потапова и Егора Кошелева о том, почему фигура художника сейчас интереснее его произведений, ситуации хипстерского трагифарса и советском прошлом

Егор Кошелев, «Картинки из подполья», галерея «Риджина», до 28 июля

В галерее «Риджина» показывают новый проект Егора Кошелева «Картинки из подполья», десяток фантасмагорических работ о месте и образе современного (российского) художника. Подполье, вынесенное в заглавие, оказывается единственной свободной для творчества территорией, которая, тем не менее, может вызывать сон разума и порождать чудовищ. Художник Владимир Потапов поговорил с Егором Кошелевым о том, почему фигура художника сейчас интереснее его произведений, об истории искусства и живописи, попытках найти универсальный язык и ситуации хипстерского трагифарса, советском прошлом и детском восхищении Лениным.

Владимир Потапов: В своих последних персональных выставках ты постоянно обращаешься к художнику, наделяешь различными качествами, придумываешь для него различные контексты. Этот сдвиг от «подглядывания» в сторону «подглядывающего» как ты можешь объяснить?

Егор Кошелев: Автор для меня всегда был интереснее произведения. Это, можно сказать, такая вельфлиновская логика наизнанку – история искусства без произведений. В какой-то момент у меня возникла мысль сделать автора объектом исследования. Мне кажется, это наиболее правдивая позиция для сегодняшнего художника. Она предохраняет от сопливых истерик и квазиэмоциональных излияний, конъюнктурной социалки и формализма третьей свежести. Я специально не придумываю ничего нового и тем самым освобождаю себя от стандартной процедуры критической кастрации – «Это уже было!». Было? Да плевать. Я и пытаюсь разобраться с тем наследством, которое досталось сегодняшнему художнику. Как ему выстраивать отношения с искусством после всего того, что между ними было. Здесь открывается бездна творческих возможностей: художник ведь всю жизнь движется к себе – точнее, думает, что это так. Я честно предлагаю разувериться в этом и зафиксироваться на сегодняшней позиции, чтобы проанализировать ее и понять, кем каждый из нас подошел к текущему моменту.

ВП: Да, есть такое представление, что современному художнику, особенно тому, кто занимается живописью, нужно сначала разгрести исторические наслоения, чтобы добраться до «чистого холста». Это все об истории искусства, к которой как-то нужно относиться, как-то на нее реагировать, как-то соотносить свои практики. Ты чувствуешь ее давление, учитывая, что ты еще и преподаватель истории искусств?

ЕК: Я честно тебе признаюсь – у меня вообще нет веры в возможность обретения такого «чистого холста» для сегодняшнего художника, живущего в реалиях информационного общества. Если мы вдруг услышим о подобном феномене, скорее всего, это будет более или менее талантливое артистическое мошенничество.

Насчет давления: я бы тебе пожаловался на него лет восемь назад. Сейчас мое восприятие этого «груза» истории куда менее драматично: я отношусь к нему как к своему наследству – все это мое. Моя, прошу прощения за столь страшное слово, собственность. Считаю себя вправе распоряжаться ей по собственному усмотрению: часть можно позволить себе промотать, часть обналичить, часть сохранить до лучших времен, часть переосмыслить и утвердить как принцип новой художественной программы. В наших отношениях с наследством «довлеющая» сторона – я сам. При этом у меня есть ясное понимание главного условия для получения упомянутого наследства – готовность стать очередным пунктом в описи имущества, завещанного очередным наследникам. Что же касается моей деятельности преподавателя, то на художественные практики она мало влияет. Я принципиально разделяю активность художника Егора Кошелева и преподавателя Георгия Константиновича Кошелева. Георгия Константиновича я всегда оставляю в Строгановке. Самовольное оставление поста неизменно карается жесточайшими взысканиями с моей стороны.

- Егор Кошелев, Белочкин совет, 2014 // Courtesy Regina Gallery

- Егор Кошелев, Часовые, 2014 // Courtesy Regina Gallery

- Егор Кошелев, My Freaky Palette Sister, 2014 // Courtesy Regina Gallety

- Ловкие клешни, 2014 // Courtesy Regina Gallety

- Courtesy Regina Gallety

ВП: Как ты считаешь, как соотносятся в твоих работах сюжет, как прямое следствие твоего исследования, и визуальный язык его раскрывающий? Это же очень важная связка. Насколько ты находишь последнее адекватным первому, как бы ты охарактеризовал свой визуальный язык?

ЕК: Сюжет у меня в подавляющем большинстве работ определяет язык. Я вижу себя на данный момент более «картинщиком», чем «живописцем», более рассказчиком историй, чем кем бы то ни было еще. Но рассказ, который ведется, в моих работах, тот нарратив, что выстраивается через их последовательность, продиктован именно интересом к проблемам развития искусства и места художника в сегодняшней жизни. Получается своего рода «искусство об искусстве», в котором находится место как прямому «серьезному» высказыванию, так и гротеску, троллингу, пранкингу. Я использую несколько художественных языков. Ни один не является в чистом виде «снятым». Я не аппроприирую советскую живопись и низовые формы высказывания, как нечто уже готовое к использованию, неизменное в своих характеристиках. Хотя многое в моих работах восходит именно к этим источникам. Внимательному зрителю вполне понятно, что я вношу много своих личных инвенций в то, что огульно можно назвать «большой манерой», «советской неоклассикой» и «неограффитизмом», «постграффитизмом». Собственно, вопрос о том, как именно высказываться, возник у меня после того, как прояснились базовые положения будущего высказывания. На тот момент я владел фигуративной живописью и граффити. Мне не оставалось ничего иного, как задействовать их в своих работах. Поначалу это смотрелось неуклюже, но что-то в этом срабатывало. Потом я понял, что работает сам этот стилистический конфликт. Он оказался очень сильным визуально и вполне адекватным средством отражения конфликта – социального, творческого, личного. Позже мне удалось сделать взаимодействие языков более органичным. Я также отказался от избыточной экспрессии ранних вещей, сочтя ее не соответствующей интересам крайних живописных циклов. Как ты понимаешь, я сознательно отказываюсь от изобретения некого сверхоригинального «кошелевского» языка. Для культурной коммуникации появление еще одного артистического эсперанто никакой бы пользы не принесло. Вот мы с тобой сейчас беседуем на русском языке и прекрасно понимаем друг друга. Нам не нужно придумывать другого. При этом в манере изъяснения у каждого из нас определенно проявляются его индивидуальные черты. Чего-то подобного мне хотелось бы достичь в общении со зрителем – доступными и вместе с тем интересными высказываниями донести до него свою мысль и пригласить к диалогу.

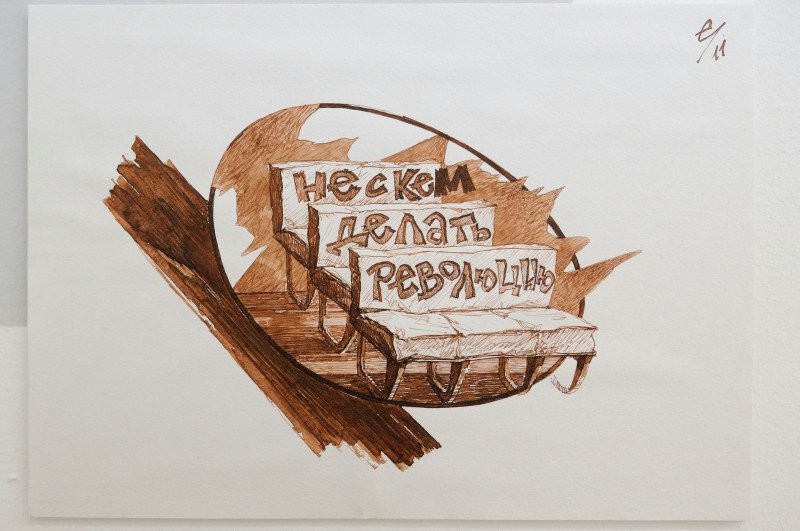

ВП: У тебя есть работа «Не с кем делать революцию», которая в купе с твоими вышесказанными троллингом и пранкингом, указывающими скорее на некоторую обреченность и безысходность, формирует довольно печальную картину. Неужели все так плохо? Или это просто необходимый минорный лад, или, как ты ранее сказал, талантливое артистическое мошенничество?

ЕК: Так сама жизнь довольно печальна. Человек стремится к совершенству и не может его достичь. Мы с тобой вот рассуждаем об искусстве, а кто-то еще о современных проблемах философии или науки или признается в любви, зачитывая своему предмету обожания венок сонетов собственного сочинения (ну или просто лайкает фотку Вконтакте), но все мы передохнем. Всех нас в конечном счете закопают или сожгут. Какое огорчение… Но есть фисташковое мороженое. Но все мы передохнем. Но прогулка с моей собакой доставляет мне огромную радость (может, для этого я и появился на свет, как знать). Но все мы передохнем. Но вот во флорентийской церкви Санта-Феличита есть крохотная капелла Каппони, где хранится «Положение во гроб» Понтормо, и, глядя на эту вещь, можно ненадолго забыть о том, что все мы все равно передохнем. Мы все обречены – в большом и в малом. Приходится это принимать и жить с этим. Упомянутая тобой работа – некий символический залог этого примирения. В какой-то момент, как и многим молодым людям, мне очень хотелось революции. Неизбежный романтизм или желание повторить романтическое деяние сегодня. Но мало ли чего мне хочется… Холст хорошо натянуть не всегда получается, палитру иногда почистить лень. Но это и смешно тоже. Я все время стараюсь вести диалог с собой, сгущая краски – то марса и сажи газовой добавлю, то на неаполитанскую розовую выведу.

Для меня поражение общественного движения, зародившегося в конце 2011 года было тяжелой личной трагедией, но, будем честны, я и многие другие, участвовавшие в этом, действовали как персонажи анекдота. Какая могла быть революция у людей, у которых все по большому счету нормально? Кто реально мог стать движущей силой этой революции? Обитатели фэйсбука, герои инстаграма, безжалостные уничтожители латте и поглотители митболов? Это такой хипстерский трагифарс – ощутимое, но забавное падение. Ууупс! Гребаный стыд! Не забудь сделать селфи! Пост/репост/максимальный репост! Беззаботно движемся к новым провалам. Мошенничеством в искусстве для меня пахнет любая дидактическая позиция – вот, дескать, истина здесь! – я же часто начинаю работать в состоянии озадаченности, растерянности, замешательства, а произведение в конечном счете становится разрешением вызвавшего его конфликта.

ВП: Можно ли с казать, что в попытках ответить на главные вопросы художник оказывается в наиболее трудном положении? Видишь ли ты современного художника как фигуру наделенную бóльшей ответственностью? Какого предназначение художника сегодня и нужен ли он вообще?

ЕК: В попытках ответить на главные вопросы все люди одинаково беспомощны. Художник не представляет исключения. Я считаю также, что и в ответственности все равны, но художник часто либо гипертрофирует свою личную ответственность, либо пренебрегает ей в пользу собственных творческих интересов. Думаю, что художник сегодня необходим как зачинщик увлекательного культурного диалога, способного привлечь к коммуникации разных людей с различными политическими взглядами и эстетическими позициями. Это в значительной мере человек меркурианской природы, скорее проводник, чем утвердитель. В такой ипостаси он оказывается необходим. Для России в том числе, конечно, хотя у нас пока до сих пор большинство людей воспринимает художника через клише позапрошлого века.

ВП: Когда я оказался на твоей выставке, я сразу вспомнил «Алису в стране чудес». Это произведение для меня ни что иное, как пример авторского эскапизма. Твоя же выставка в каком-то смысле проекция нашего арт-сообщества, и тотальный мрак твоей экспозиции – его отличная метафора. Очень важно, что твои картинки именно из подполья, то есть ты выбираешь сопротивление, а не эскапизм. Каким может быть это сопротивление и какое место в нем занимает художник?

ЕК: Наверное, продолжение работы при сохранении ясного представления о текущей ситуации. Другого эффективного варианта сопротивления художник предложить не может. Он всегда будет слаб в открытой схватке, но подлинно могуч в моральной борьбе за достоинство человека. Здесь он может рассчитывать на победу.

ВП: Давай представим, что есть такая возможность – ты можешь встретиться с самим собой образца 2034 года, то есть на 20 лет старше тебя теперешнего. Чтобы ты себе посоветовал, как художнику? Может быть, напомнил о чем-то важном, от чего-то предостерег или просто задал какие-то вопросы?

ЕК: Думаю, просто мобилизовал бы для подготовки новой выставки. Я же никогда не использую в работе ассистентов в связи с недоверием к чужим рукам, а тут можно было бы полностью реализовать по максимуму свои задумки, сохраняя тот уровень, который меня устраивает. Два Егора Кошелева, основательно напрягшись, возможно, смогли бы воплотить то, что один придумывает в рамках очередного проекта. Но на всякий случай я еще зарезервировал бы третьего, из 2044 года.

ВП: Знаешь, что странного в нашем интервью? То, что художник задает вопросы художнику, который исследует художника. В 1961 году хирург Рогозин Л. И. сделал операцию по удалению аппендикса самому себе – пример слипания ролей или, как у нас любят говорить, шизофрения. Если ты исследуешь художника как художник, то инструмент исследования ты направляешь в том числе и на себя. Как с этим обстоит дело? Или твой скальпель направлен только на собратьев по цеху?

ЕК: Мне как раз очень нравится эта странность. И первой жертвой упомянутого тобой «скальпеля» являюсь я сам (уж будем откровенны: когда любой из нас говорит «художник», он подразумевает самого себя прежде всего). Ситуация столь же шизофреническая, сколь и нормальная для искусства, начиная как минимум с романтизма. У нее немало прецедентов – творчество Гофмана, Лотреамона, Уитмана, все романы Миллера, Буковски, вся литература «истерического реализма», фильмы Феллини и Такеши Китано. А уж на территории изобразительного искусства, пожалуй, первым одержимым исследователем артистического характера на примере себя самого стал Рембрандт. В принципе, дальше можно никого уже и не называть, но упомяну все же Курбе, Домье, Пикассо, Эрнста, Джакометти, Базелица, Рауха. Сам художник выступает наиболее удобным материалом для собственных исследований.

Contra mater, МГХПА им. Строганова, куратор Егор Кошелев, 2001 год

ВП: В 2011 году ты делал выставку «Contra mater» о не простых взаимоотношениях между академическим образованием и художественным процессом – проект в общем-то о художнике, который, как градусник, выявляет разницу температур двух сред. Видишь ли ты какие-то подвижки по выравниванию и сближению «температур»?

ЕК: На мой взгляд, значительных изменений не произошло. Другое дело, что в любой ситуации увлеченный человек способен найти устраивающий лично его выход, тем самым преодолевая, казалось бы, непреодолимые внешние препятствия. Но на уровне системы все остается по прежнему – может быть, это в каком-то смысле и хорошо: человек, прошедший сквозь все тернии академической жизни и сохранивший в себе художника, выходит из них этаким гротескным сверхсуществом – Бэтмэном или капитаном Сорвиголовой, остается только придумать эффектный костюм и отправляться на поиски приключений.

ВП: Нашему поколению повезло в том, что с одной стороны, мы застали советское время, а с другой – в нас не застрял «совок». Наше взросление проходило в переходный период, так сказать, во время переправы с одного берега на другой. Хотя сложно сказать, что сейчас мы точно на другом берегу. У меня есть чувство сопричастности к той большой истории, но в каком-то неполном объеме. Мне уже взрослому хочется туда вернутся, узнать все поподробнее, поближе, но возвращаться уже некуда. Эта недосказанность, обрывочность, невозможность восполнить мне не дает покоя. Как у тебя выстаиваются отношения с тем периодом и что он для тебя значит?

ЕК: Да, болезненная тема. Ты знаешь, у меня нет никакого желания возвращаться назад. Просто потому, что я не считаю, что фактически совершившееся в истории является подлинно завершенным. История постоянно переписывается, ее персонажи продолжают действовать и сегодня, даже более активно, чем некоторым из нас хотелось бы. Знаешь, фото молодого Сталина часто фигурирует как эталонный хипстерский образ на молодежных ресурсах. С гуманистических позиций это сомнительно, конечно, но ведь Наполеона тоже в свое время чуть ли не антихристом считали, а сейчас его восприятие, как мы понимаем, существенно смягчилось. Когда мне приходится общаться со средним и старшим средним поколением, то очень часто я сталкиваюсь с таким феерическим антисоветизмом, что, кажется, по ящику до сих пор Леонид Ильич набрасывается на всех с поцелуями. Может, и я воспринимал бы прошлое с таких позиций, проживи я чуть дольше в СССР. Но эта страна осталась для меня страной моего детства, которое родители всеми силами старались сделать как можно счастливее. Я, должен признаться, был очень патриотичным ребенком – зачитывался книжками о пионерах-героях, разведчиках, красноармейцах, Ленине. Ленина я просто обожал и даже мечтал, что когда-нибудь нарисую огромный его портрет. На меня очень повлияли рассказы о невероятной трудоспособности Ильича – у меня даже сложился какой-то едва ли не блейковский образ вечно живого Ленина, непрерывно работающего в космическом пространстве под лунным абажуром и питающегося исключительно хлебными чернильницами.

Помню, когда началась уже самая отвязная стадия перестройки, некоторые учительницы особенно активно взялись за ниспровержение тех же базовых пунктов советской пропаганды, которые сами же еще недавно отстаивали. Это казалось предательством. Очень хорошо запомнились чудовищные «визиты дружбы», в рамках культурного обмена с США – американские подростки, приезжавшие к нам, развлекались тем, что кидали в толпу школьников жвачку, а те кидались за ней, дрались и кусались… Омерзительное зрелище. С 1991 года меня главным образом воспитывала американская культура, потому как рвавшиеся в воспитатели диссиденты, разоблачители и правозащитники не выдерживали никакой критики с позиций подростка, переживавшего процесс становления – от их всех хотелось блевать. Единственный человек в девяностых, которому я доверял, был Лимонов. Как ты понимаешь, довольно странный коктейль получается: советская героика, истории про Ильича в сочетании с Миллером, Берроузом, Кизи, Маккенной, Генри Роллинзом, Джи Джи Эллином. Повзрослевшему на таком основании сложно мириться с сегодняшней реальностью. Значит, нужно противопоставить ей какую-то свою, пусть это даже будет реальность подполья.

Егор Кошелев, Картинки из подполья, вид экспозиции, 2014 // Фото: Regina Galley

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.