Перформанс и акция: две стороны одной политики

Акции Петра Павленского и перформансы Рагнара Кьяртанссона: в чем различия двух типов высказывания и какие пути выхода из лабиринта «современного искусства» они используют

Роман Осминкин об акциях Петра Павленского и Рагнара Кьяртанссона

Акционисту Петру Павленскому предъявили обвинение в вандализме – за акцию «Свобода», которая состоялась в феврале 2014 года на Мало-Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге. Исландский художник Рагнар Кьяртанссон получил гран-при Премии Курехина за свой перформанс «Горе победит счастье» в рамках публичной программы Manifesta 10. Роман Осминкин разбирается, в чем различия двух типов перформативного высказывания и какие пути выхода из лабиринта «современного искусства» они используют.

Полная версия текста опубликована в третьем выпуске журнала «Политическая критика».

Что общего между разрешенным перформансом в рамках международной биеннале и несогласованной акцией радикального художника? Ответ, казалось бы, на поверхности – и первое, и второе в качестве своих медиа используют публичное пространство. Более того, они оба нуждаются в нем и без него не могли бы состояться. Впрочем, это такие априори, которые подробно разбирала еще Ханна Арендт, сетуя на утрату политикой свободы говорить и действовать. В своей книге «Между прошлым и будущим» немецкий философ проводит основополагающую, по ее мнению, параллель между исполнительским искусством и политическим действием: «Выступающие танцоры, актеры, музыканты и подобные им исполнители нуждаются в аудитории, чтобы продемонстрировать свою виртуозность, также как [политически] действующие люди нуждаются в тех, перед кем они выступают. И те, и другие нуждаются в публичном пространстве для своей «работы»; они зависят от других для того, чтобы исполнение [performance] состоялось».

Но чем качественно отличается публичное пространство перформанса от пространства акции? Чтобы разобраться в этом вопросе, я предлагаю задействовать в качестве метаязыка культурную прагматику. Тогда под медиа мы вслед за культур-прагматиком Джеффри Александером будем понимать не просто инструмент (они могут быть самими разными, включая аудиовизуальные и телесные), а среду. Медиа, расширенное до среды, дополняет двустороннее отношение «реципиент/образ» еще одним связующим звеном «образ/мир». То есть медиа уже не просто коммуникативный посредник. Медиа как среда требует помещения наблюдателя внутрь как в материальность образа, так и в пространство и время перформативного (акционистского) действия. Семиотическая установка с ее дистанцированной сосредоточенностью на содержательной (смысловой, или информационной) стороне уступает место установке прагматической, то есть обращенной на сам акт высказывания с его пред-посылками и последствиями. Структура мира, помещенного внутрь такой установки, существенно отличается от структуры повседневного социального мира. Значения и связи здесь уже не метрические, но грамматические: форма, язык, единство времени и места действия.

Исходя из вышесказанного, мы можем, наконец, раскрыть наши объекты и вглядеться в них через диоптрии теории Джеффри Александера. Под «культурным перформансом» американский исследователь понимает процесс раскрытия актерами, индивидуумами или коллективами, смысла своей социокультурной ситуации перед зрителями. В древних обществах эту функцию выполняла система ритуалов. Александер считает, что ритуальные практики не исчезли до сих пор, но их центр был смещен и расщеплен. Институциональные процессы, социальные движения и войны продолжают зависеть от простейших структур символической коммуникации и культурных взаимодействий, основанных в разной степени на интуиции и иррациональной вере. Можно даже утверждать, что стратегический успех во многом зависит от того, насколько мы принимаем аутентичность символических объектов и культурных содержаний другого, насколько мы уверены в его искренности. Поэтому успешные культурные перформансы по Александеру должны собрать воедино (re-fusion), восстановить разделенные элементы гетерономной системы через символическую коммуникацию. Но жизнь таких культурных перформансов, в отличие от ритуалов древних обществ, очень зыбка и кратковременна. Поэтому, чтобы акт символической коммуникации состоялся, они должны каждый раз переизобретаться заново.

Итак, раскроем карты.

1.

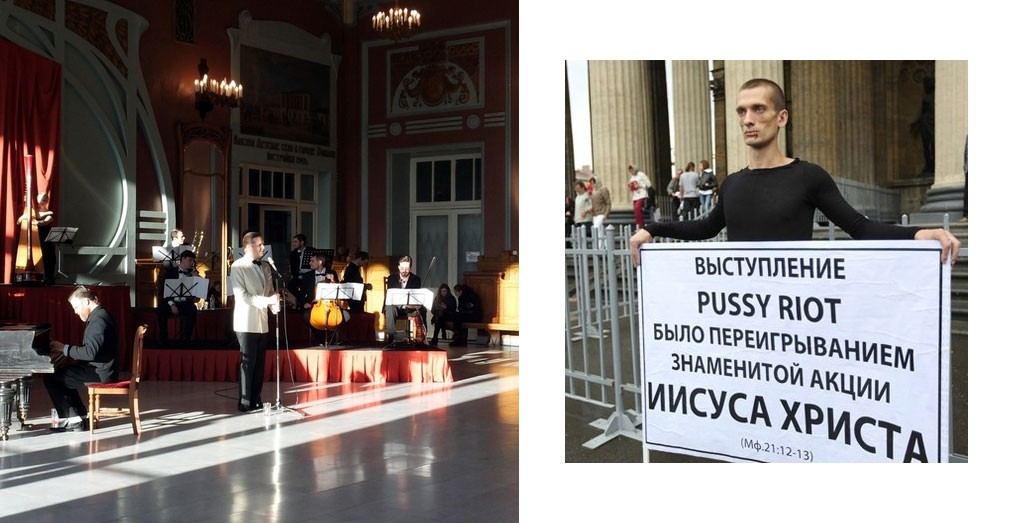

Рагнар Кьяртанссон на Витебском вокзале // Фото: Павел Герасименко для art1.ru

В картинном зале Витебского вокзала всё было подчинено геометрии звука, всё было нарочито искусственно: двигались стены и проходы, открывались и закрывались красные гардины, в огромном витражном окне проплывали белые и черные «овцы» облаков – злые и добрые дни. Звук творил динамическую архитектуру, а она разносила его по своим уголкам. Звук создавал иную реальность вокруг себя, воочию оживляя космогонию огня и льда, – мифы северных народов о Гиперборее, своей нордической прародине и Вечном в нее возвращении.

Перед нами главный герой – голубоглазый Рагнар Кьяртанссон, гиперборейский светлый бог Бальдр, самость нордического человека и его душа. Каждые 14 минут бог умирает и воскресает: художник циклически исполняет бесконечно повторяемую (перформанс длился 7 часов кряду) песню, в которой только три слова: «горе победит счастье». Все. Да, художнику аккомпанируют музыканты из Synergy Orchestra – молодого ансамбля аранжировщиков классики и экспериментаторов, которые то статуарно застывают на своих местах, то скупыми жестами выводят каждый свою партию по нарастающей. Северный полюс потому является аполлоническим, что он «спокоен сам в себе». А спокоен он оттого, что сам Аполлон нашел там свою настоящую родину.

«Полярной ночью нордический человек открыл в себе душу» (Йозеф Стржиговский). Но что это была за душа? Обычный человек не может выжить в условиях полярной ночи и лютого холода, поэтому мы имеем дело с формированием души, тела и характера сверхчеловека. Занавес? Нет, пока рано. После долгой полярной ночи, после сумерек богов должен явиться новый, молодой бог-мститель. Его рождение знаменует рассвет, приход утра нового мира, возрождение Традиции. Это, как мы поняли, наш исландец. Конечно, художник, может быть, и не слышал о том, что воплощает собой божественный архетип Вечного Возвращения и возрождения. Но еще в 2007 году Кьяртанссон разыграл перформанс под названием «Бог», в котором играл роль старомодного эстрадного певца в смокинге на драпированной розовой сцене с оркестром.

Рагнар Кьяртанссон, Бог, 2007 // Frankfurter Kunstverein 2011 // Фото: Norbert Miguletz, Frankfurter Kunstverein

Но мы ему это и не вменяем. Из северных мифов берет свои концептуальные основания введённое Ницше разделение на аполлоническое (разумно-логическое) и дионисийское (чувственно-инстинктивное) искусство, а также формальное искусствознание (Ригль, Вёльфлин), достигшее своего акмэ в фигуре Вильгельма Воррингера и его книге «Абстракция и вчувствование» (1908). «Институт человека – это не радость жизни, это страх. Не какой-нибудь физический страх, но страх духовный. Нечто вроде духовной боязни пространства перед лицом пестрой беспорядоченности и произвольности мира явлений». В отличие от греческой и западноевропейской культур с их пантеизмом и натурализмом для северного человека природа неприветлива и непредсказуема, поэтому он ищет точку опоры в неорганическом, искусственном – посредством приближения к абстрактным формам. Причем «эти абстрактные, законообразующие формы (gesetzmessigen Forme) являются единственными и высшими, в которых человек, при пугающей запутанности внешнего мира и может обрести возможность стать счастливым с чисто геометрической закономерностью».

Если классическое искусство основано на вчувствовании как «объективированном самонаслаждении», то египетские пирамиды, византийские мозайки на Древнем Востоке и плоскостные неорганические орнаменты на севере обнаруживают противоположный одухотворению импульс абстрагирования. Воррингер трактует его романтически – как симптом мистической безбрежности сознания. Но одинокий индивидуум слишком слаб для подобной абстракции, поэтому для возвращения подлинности «чувства мироздания» необходимо избавиться от индивидуально-произвольного «вчувствования» и с помощью «художественной воли» (термин А. Ригля) «подняться» к коллективному мироощущению. Согласно непреклонному борцу со всеми модернизмами Михаилу Лифшицу, от Воррингера нити тянутся к фашистскому искусствознанию в лице Альфреда Розенберга («Миф ХХ века»), где последний доказывает справедливость расовой идеи, опираясь на концепцию художественной воли, как доминирующей в истории искусств силы. Как так случилось, что маленький северный человек рисовал себе орнаменты – делал хорошее искусство, а потом вдруг бац – и весь голубоглазый идеал Воррингера воплотился в геометрии арийских маршей и парадов, планах Барбаросса и танковых клиньях? Совсем не по злой иронии судьбы любимые Воррингером кубисты и особенно экспрессионисты, оказываются слишком органичны, недостаточно механистичны и сверхчеловечны, не способны без остатка к растворению в организованной массе, признаются национал-социализмом дегенеративным и вредным искусством. Просто сама художественная воля полностью отдала себя на откуп воле к власти. Пространство между эстетикой и политикой было выжжено. Миф обрел предельную рациональность своего материального воплощения.

Здесь допустимо лирическое отступление – не академическую статью пишем. Витебский вокзал – это место моего детства и юности, откуда я каждый год уезжал в украинское село Слобода Шоломковская к своим бабушке и дедушке по материнской линии. Бабушкины «передачки» с кровяной колбасой, домашним салом, творогом, яблоками «белый налив» и ведерком с заботливо уложенными в тыквенные семечки домашними яйцами позволили нашей семье перековылять через «лихие» 90-е. Исландец продолжает петь, история движется по кругу, из нее не выпасть: образ насколько гладок, настолько и не проницаем, что даже короткие паузы не дают перцепции передышки, а лишь передергивают затвор автомата, магазин которого еще полон и горяч. Красиво блестит воронёная сталь. Моя мама откупоривает коробки с салом и яйцами. Люди в бронежилетах, играя скифскими скулами, равнодушно осматривают содержимое и проходят дальше.

Исландец продолжает петь, его мурлыкающий баритон был бы востребован в эпоху бродвейских мюзиклов золотой поры Голливуда. Горе победит счастье. Как амбивалентно это звучит по-русски. Кто кого победит? Пой, Рагнар, пожалуйста, я не хочу ничего знать о том, кто кого победит. Пока ты поешь, никто никого не победит. Если одна смерть – это трагедия, в нее можно вполне в-житься. Зеркальные нейроны запускают эмпатию, и вот по нашим щекам уже текут неподдельные слёзы. Но как в-житься в десять, в сто смертей? Сто смертей – это абстракция (у Сталина – статистика). Но абстракция не воррингеровская, трансцендирующая, а рациональная, упраздняющая конкретную чувственность. Страшно. Но стоп. Мы слишком увлеклись.

Видео: Александр Веревкин

Что же произошло с публичным пространством вокзала во время мантры? Правильно. Оно преобразилось. Вроде бы зрители и случайно забредшие пассажиры с баулами так же сидели на лавках по периметру, вставали, заходили и выходили, перешептывались и глядели, не моргая, в одну точку. А с другой стороны, они были вовлечены в древнейшее занятие человечества – заговаривание хаоса неприветливой северной природы, коллективный ритуал, дающий отсрочку пришествию конца света. Синкретика мифа уступила место бесконечной реверсии знаков ладо-тонального языка, вращающихся вокруг темпа, ритма, интонации. Ведь что такое по сути мифопоэтическая деконструкция? Это невозможность установления какого-то окончательного смысла за счет постоянного повторения первоначального импульса. «Самое абстрактное и самое формальное среди всех искусств», музыка, в своем исполнении и перцепции является, тем не менее, наиболее конкретно-чувственным актом из возможных. Внутри песни Рагнара Кьяртанссона время проходит цикл за циклом, реализуя одну из своих базовых категорий круговорота. Время снаружи неподвижно: оно растягивается между полярным днем и полярной ночью, позволяя никогда не наступить ни первому, ни второму.

Из христианской эсхатологии в богословие и политологию пришла категория Кате́хо́на (греч. «Удерживающий») – ритуала отсрочивания прихода Мессии и сына погибели в одном лице. То есть сам художник проявляет художественную волю и тут же отрекается от порождаемой ею власти над чувствами других. Паоло Вирно находит категории Катехона политический аналог предложенного Эрнесто де Мартино понятия «культурного апокалипсиса». Согласно де Мартино, психопатологический коллапс и крушение совместной жизни сдерживаются «культурными апокалипсисами», основанными на двойственности и осцилляции. Это двойственность критических ситуаций, когда только лишение даёт шанс на спасение и не существует защиты, кроме той, что сама же опасность и очерчивает. И это осцилляция между чем-то знакомым, что становится до жути тревожным, и чем-то тревожным, что опять порождает знакомое.

Не много ли для одного художника, тем более современного? Ему не привыкать. На Венецианской биеннале искусств в 2009 году Рагнар Кьяртанссон уже показывал свое видение конца света. Павильон в старом Palazzo Michiel dal Brusà он превратил в самодельную студию, где изо дня в день рисовал портрет молодого мужчины, одетого в одни плавки на фоне Большого канала – самого известного канала Венеции. Он (мужчина, а не художник) постоянно курил сигареты и пил пиво. И все это дело продолжалось пять месяцев. Кьяртанссон рисовал одно и то же, складывая картины в кучу. Что тут какие-то жалкие семь часов.

2.

19 октября 2014 года Пётр Павленский, сидя обнажённым на заборе института психиатрии им. Сербского в Москве, отрезал себе ножом мочку правого уха. После того, как полиция спустила художника на землю, он был отправлен в Боткинскую больницу. Из заявления художника следует, что данная акция является протестом против использования психиатрии в политических целях. Таковы «голые» факты, которые предстают голыми для поборников арте-факта – искусствоведов и феноменологов жизни – социально чуткой интеллигенции. Исходя из этих фактов, добросовестный искусствовед, конечно же, проведет череду нехитрых аллюзий к знаменитой сцене ссоры Ван Гога и Гогена, в пылу которой первый (а сегодня есть мнения что последний) отрезает себе (другому) мочку уха, после чего делает автопортрет, пишет письмо своему брату Тео, где признает, что «должен без уверток приспособиться к роли помешанного», и помещается в психиатрическую лечебницу города Арль.

Отлично, скажет искусствовед, акция Петра Павленского – это инверсия. Ведь художник производит жест отсечения, будучи предельно вменяемым, настаивая на свободе художественного самовыражения и неподсудности современного искусства. Искусствовед может пойти дальше и применить к Павленскому теорию Воррингера, по которой эта акция явились бы примером плохого фигуративного искусства силы, пусть и контрсилы. Античный натурализм в своем возрожденческом богоподобии: микеланджеловский Давид, приосанясь в динамическом контрапосте, вместо пращи сжимает в руках свои яйца, готовясь к последней схватке с Голиафом (В. Путиным). Еще мгновение и Медичи (Администрация президента) ретируются из Флоренции (Кремля). На его устах написано «Fronda» (Прощай!). Впереди свободная Флорентийская республика (Россия будет свободной) и высокое Возрождение (расцвет совр. искусства).

Искусствознание как наука берется рефлексировать мифопоэтическую картину, наделяет каждый образ понятием, но забывает о том, что использует для этого знаки, обладающие «конкретным бытием» (Леви-Стросс). И конкретное бытие этих знаков осуществляется сегодня только в упомянутой выше «публичной сфере». В случае акций Петра Павленского публичная сфера имеет свои особенности: она дифференцирована на непосредственно вовлекаемые на месте службы контроля, надзора и спасения, на среду массмедиа с ее размытой социальной адресной группой под ярлыком «обыватели» и на новые медиа, заточенные на активных вовлеченных пользователей – милитантов, артивистов и попутчиков. Социально чуткий интеллигент, конечно, поставит в упрек искусствоведу все рафинированность его анализа, но в конечном счете согласится с тем «голым» фактом, что Павленский – это образ борьбы с системой – политической, пенитенциарной, карательно-психиатрической… (нужное подчеркнуть). Оба, в конечном счете, видят за образом содержание, просто один через череду эстетических опосредований, а другой прямей и бескомпромиссней. Голое тело художника-акциониста, взятое как образ, как самоочищенная глыба мрамора за подписью «Туша», «Фиксация», «Отделение» как бы оно не интерпретировалось, остается лишь квазипредметом, «превращенной формой», наделенной синкретикой мифа, тиражируемого внутри этой медиасреды. Медиарынок не имеет памяти и исторического измерения, оттого он мифологичен по своей сути. Все образы в нем циркулируют в одном измерении актуализации запроса и употребления как фетиши, замещающие утраченные реальные связи сложных социальных, культурных, политических систем.

Петр Павленский, «Туша», 2013 // Законодательное собрание Санкт-Петербурга // Фото: svoboda.org

Еще в ранних рукописях 1844 года у Маркса мы находим, что вся история человечества – это объективация чувственных процессов. И отчуждение начинается там, где продукты рассматриваются не как опредмеченные, а как независимые «голые» вещи, в нашем случае – факты. Эти видимые формы действительных отношений, отличные от их внутренней связи, играют вместе с тем роль самостоятельного механизма в управлении реальными процессами на поверхности системы. Если на пальцах, то балаклава Pussy Riot на футболке у хипстерки – это фетиш контр-культурного протеста, чья эмансипаторная, политическая, феминистская, антиклерикальная и т.д. составляющие представлены в виде шапочки с разрезом.

Но миф так миф. Первочеловек Пуруша-Павленский из частей своего тела создает материальный мир. Его рот, ребра, уши, яйца в статусе «вещей», имеют свой исходный локус в мифо-ритуальном жертвоприношении. Но в разборе древних ведийских мифов В. Н. Топоровым Пуруша участвует в жертвоприношении и как жрец, совершитель ритуального действа, творец, и одновременно как жертва совершаемого ритуального творения, то еcть тварь, тварный, материальный, вещественный мир. Смысл этой демиургической деятельности по Топорову «не только в создании условий жизни человека, но и в научении человека самому принципу поддержания, развития и совершенствования этих условий жизни применительно к любым внешним и внутренним изменениям ситуации». Зашитый рот Павленского – это утраченная родовая лингвистическая способность, тело в колючей проволоке – утрата свободы воли, пригвождённая к брусчатке мошна – утраченная свобода мысли, отсеченная мочка уха – утраченная свобода самой универсальной человеческой потенции творить.

Сила акций Павленского как раз в том, что они запускают механизм, обратный замещению утраченной цельности формы, механизм раз-веществления, то бишь возвращения действительных отношений и связей в систему. В зону видимости попадают структурные зазоры – нехватка. Порезы от проволоки, дырка в мошне, отрезанная мочка могут зарубцеваться, зарасти или быть пришитыми, а образ все равно уже не будет прежним. В крайнем случае, это будет ужасающий жуткий образ-Франкенштейн со всеми швами наружу. Таким только наивного обывателя пугать. Ведь чего, в сущности, желает обыватель? Правильно, зрелища. Но какого зрелища?

В кульминации своего театрального редукционизма, работе «Театр и эшафот», на этот вопрос сполна ответил Николай Евреинов. Интерес демоса к театру зиждется вовсе не на художественном качестве представления. «Театру как зрелищу для толпы не нужны ни музыка, ни танец, ни костюм, ни актер, ни режиссер, ни пьеса — ему необходим театр как эшафот, на котором разворачивается “действо палача и его жертвы” в присутствии “представителей правосудия и народа”». Предтечами эшафотного театра Евреинов называет культ Диониса; ребенка, истязающего куклу; дикаря, терзающего свою плоть татуированием; русский обрядовый театр с элементами насилия. Все эти явления по Евреинову объединяет кровавый сюжет и реальность его осуществления. Правда, реальность эта сегодня немножко, как бы сказать, медиализирована.

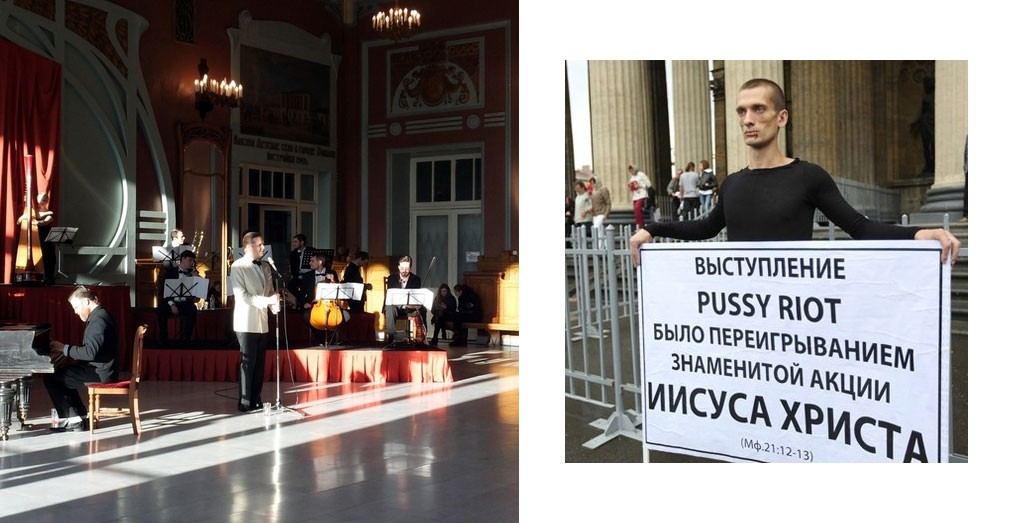

Акция Петра Павленского в поддержку Pussy Riot, 2013 // Казанский собор, Санкт-Петербург // Фото: ru.blouinartinfo.com

Гиперконформизм масс на деле представляет собой гениальную изворотливость в нежелании разделять те высокие цели, к достижению которых их призывают: массы приемлют все, никогда ни в чем не участвуя и все превращая в зрелище. Гиперконформизм — это абсолютная ироничность, депотенцирующая любую власть. В том числе и власть художника-модерниста как суверена символического акта. Итак, обыватель у экрана всего лишь сидит и ждет, что художник зашьет, прибьёт и отрежет себе вслед. И далее, конечно же, как на это отреагирует тот, кому положено реагировать – власть, полиция, эксперты, общественное мнение, ну, и всякие теоретики искусства, наконец. Но разные инстанции и ведомства сами вынуждены, что называется, «творить на коленке», так как их должностные инструкции в одночасье де-автоматизированы. В итоге, когда все элементы акции как театра-эшафота оказываются в терминах Александера со-единены (re-fused), мы получаем на выходе успешный «культурный перформанс».

Но есть еще один компонент публичного поля – медиареальность. Массмедиа сегодня потеснили новые медиа. Их пользователи – это дифференцированное множество производителей собственного медиаконтента. Если исходить из теории театрализации жизни того же Евреинова, то пользователи новых медиа – это со-участники театра как истинного проявления жизни. Из Павленского они могут сделать мем и демотиватор за три секунды, от-копи-пастить, вырезать, заместить, переозначить, расшарить (чем не бриколёры мифотворцы в терминах того же Леви-Стросса). На выходе, конечно, тот же Франкенштейн, но только в каждом шве торчит по нитке социальных сетей и дискурсов, ведущей к своим адресатам.

Выше мы уже поняли, что Петр Павленский, ловко манипулируя медиями, является и жертвой и палачом в одном лице. А это вам не просто зрелище садо-мазохизма, не эрзац-Мавромати, а настоящая само-объективация, точнее всего в нашей авангардной ретроспекции описываемая через «пролетарский театр» идеолога конструктивизма Алексея Гана. «Суды, организация “живой газеты”, выступления компартии на митингах, посвященных текущему моменту, диспуты и бесконечный ряд всяких коллективных сборищ — все это, в общем и целом, отдельные элементы “Пролетарского театра” переходного времени не реакционно-созерцательной культуры, а культуры активного действия трудящихся масс». Следуя такой логике «действования», по ведомству пролетарского театра Павленского проходит и речь адвоката художника Дмитрий Динзе в интервью «Русской службе новостей», объясняющего смысл акции с отрезанием мочки уха: «Он (Павленский) показал, что на людей пытаются навешивать какие-то психиатрические ярлыки. Из тех людей, которые не вписываются в общественное мнение, либо в государственное мнение, из них пытаются делать дураков и помещают их в психиатрические больницы. <…> Ну, залез на забор голышом. Это была художественная акция. Ни о каком правонарушении или преступлении речи быть не может. Это тот флажок для общества, чтобы проверять насколько оно может разделять действительно хулиганство и политическое искусство». Разница только в том, что пролетарский театр Павленского — это театр одного актера, взявшегося говорить от имени пролетарского субъекта. В этом нет ничего удивительного, так как сегодняшний акционизм — это не более (но и не менее!), чем «паллиатив» [см. Сергей Ермаков. «Техника вторжения: политакционизм (vs) ангажированное искусство». Альманах Транслит №15], ситуативно разыгрывающий кратковременные формы будущего массового действия, гарантировать которое, конечно же, никто не может. Но все-таки Павленский не одинок. Если вслед за медиа-теоретиком Львом Мановичем провести параллель между авангардом 20-х и новыми медиа, то «пролетарский театр» сегодня осуществляется именно в подвижной среде политического активизма и социальных сетей. Новый авангард, по Мановичу, больше не занимается созданием новых форм изображения мира, а озабочен демократизацией доступа к ранее накопленным формам и способам их использования. И здесь успех акций Павленского напрямую зависит от отзыва «публичного пространства», понятого как дифференцированное пространство нормативных инстанций власти, массмедиа и новых медиа. Более того, «культурный перформанс» можно назвать состоявшимся, только когда возникает обоюдный акт символической коммуникации, учрежденный радикальным жестом художника.

Петр Павленский, Фиксанция, 2013 // Красная площадь, Москва // Фото: Максим Змеев

Итак, мы почти подошли к концу нашего вовлеченного анализа. Перформанс Рагнара Кьяртанссона и акция Петра Павленского лежат на чашах культур-прагматических весов Джеффри Александера. Но не будем взвешивать их субстанциональный полезный вес, а тезисно очертим их структурные сходства и различия через призму работы с публичным пространством в русле его де-спектакуляризации (политизации через перформацию). Два различных вида перформативного акта проблематизируют с разных сторон границы между жизнью и искусством — своеобразной просеки, то вырубаемой топорами ранних авангардов, то зарастающей колючими сорняками поздних модернизмов.

Перформансы Рагнара Кьяртанссона длятся в абсолютно искусственных условных декорациях и постоянно повторяют о себе как о символических актах по ту сторону повседневного профанного времени, но именно за счет этого повторения подвешивают ситуацию коммуникации. Предъявляя эстетическую ценность как самообращенность (в буквальном смысле рефрена «горе победит счастье») высказывания, перформативный акт раскрывает свой политический потенциал через медиацию, осциллирующую между вживанием и абстрагированием и трансформирующую публичное пространство в общее место проживания вне частных прагматических установок. Интересно, что в случае с перформансом Рагнара Кьяртанссона можно было бы в качестве другого полюса концепции «театра и эшафота» Евреинова применить его же раннюю идею «театротерапии», согласно которой «театральная помощь» должна не столько вызывать иллюзии или обманывать с «добрыми» намерениями, сколько показывать постоянную способность жизни измениться в игре.

Акции Петра Павленского происходят по эту сторону границы — они плоть от плоти посюсторонни повседневным телам, но через волевой разрыв (разрез, пригвазживание, отсечение) создают себе подмостки из дифференцированного публичного пространства, сочетающего в себе реальность поступка и медиареальность со-присутствия. Нагое тело акциониста через символические жесты жертвоприношения претворяется в спасенное политическое «тело славы» (Джорджо Агамбен). Ведь «до грехопадения первые люди не знали наготы, и даже несмотря на то, что на них не было никакой человеческой одежды, их покрывала благодать, плотно облегавшая их тела, как одеяние славы». В иудейской версии этого толкования, которую можно найти, например, в книге Зоар, говорится об «одежде из света». Эти тела славы множатся, размножая тем самым места для свободного публичного действия — кратковременных контр-монументов власти, вносящих разрывы и прорехи в закрепленную структуру системы городских практик и предписаний, а затем перемещающихся в медиареальность, принуждая последнюю работать в режиме мессианского времени грядущей массовой эмансипации. Их потенциальная прерываемость одновременно слабость и сила акционистского жеста. Ведь прерванное действие с одной стороны не способно предъявить своего телоса, своей завершенности в некоем единстве форм, а с другой стороны прерванная акция не знает своего поражения, так как никогда не будет завершена как целеполагающее себя начинание. Ну и незакрытый гештальт, как мы знаем из психологии по «эффекту Зейгарник», куда как глубже врезается в память, тревожа своей открытостью, имеющей самые (не)предвиденные сценарии (как, например, уголовное дело по статье «Вандализм»).

Работа со временем:

1) длительность, цикличность, ментальное время.

2) революционизация мгновения, ненасильственное переприсвоение, потенциальная прерванность, непредзаданность.

Работа с пространством:

1) постановочное предуготовление, кропотливое обживание, символическая перекодировка, акустическое совершенство, погружение.

2) разрыв установленной разметки, символическое переприсвоение, рискованная открытость, создание подмостков из идеологически значимых мест власти.

Способы воздействия:

1) повторение, медитативность, медиация, осцилляция между вживанием и абстрагированием, подвешивание коммуникации.

2) радикальность жеста, монументальность образа, скульптурная самообъективация, героизация телесности, включение окружающих в качестве активных участников, задействование органов власти, масс-медиа и новых медиа в качестве продолжения акции.

В итоге мы имеем два разных, но успешных «культурных перформанса», которым подчас полярными средствами удалось порвать с «дурной» логикой зрелища и, соединив в себе все необходимые компоненты трехчастной структуры «реципиент/образ/мир», совершить символический акт коммуникации и перформатировать публичное пространство согласно своей прагматической установке. Но, как уже говорилось выше, сила подобных перформативных актов ситуативна и кратковременна, то есть, в отличие от ритуалов в традиционных обществах, перформансы и акции дня сегодняшнего должны переизобретаться всякий раз заново, как революционизируя свою форму, так и трансформируя обычные способы восприятия и чувствительности.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.