Юрий Альберт: «Я выступаю от имени зрителя»

О друзьях и соратниках, о влиянии и атмосфере

Юрий Альберт «Мне так много нужно сказать вам своим искусством», Stella Art Foundation, до 26 июля

Юрий Альберт // Фото: Евгений Гурко для OpenSpace.ru, 2009

Продолжаем цикл интервью с представителями второго и третьего поколений московского концептуализма – художниками, чей путь в искусстве начался во второй половине 70-х – 80-х годах. В сегодняшнем выпуске – Юрий Альберт, художник, в работах которого тема круга общения проявилась, пожалуй, наиболее ярко. О друзьях и соратниках, о влиянии и атмосфере с художником поговорила Екатерина Муромцева.

Екатерина Муромцева: Как все начиналось, какое было время?

Юрий Альберт: Мы сейчас сидим у метро Кропоткинская, как раз здесь я ходил в художественную школу. Я выходил из метро, зимой было очень темно, никаких реклам, на месте храма Христа Спасителя был бассейн – светящийся зеленовато-желтый пар и визги купающихся. И такой мрак, особенно зимой, идешь в школьной форме, троллейбусы ходят редко, надо пешком. Приходишь в школу – а там натюрморты омерзительные: кувшинчик, драпировки и яблочко.

ЕМ: Вам не нравилось?

ЮА: Даже нельзя сказать – нравилось или не нравилось. Я же добровольно туда пошел. Нет, я ходил с удовольствием, но вообще это было таким унылым занятием. Помню, у нас была учительница, которая говорила, что ультрамарин – мещанский цвет, его надо поменьше использовать. Еще я никогда акварелью не мог писать, потому что она течет, противная. А когда рисовали, надо было таким «паркетиком» класть штрихи, чтобы не однообразно было.

ЕМ: Родители как-то были связаны с художественной средой?

ЮА: Мама по образованию агроном, работала в совхозах, а потом в нескольких сельскохозяйственных НИИ. А папа был слесарь высокого разряда, в научных институтах всякие приборы налаживал. Никакого соприкосновения с искусством не было, кроме общего почтения к культуре. В Пушкинский музей меня водили, в Третьяковку, книжки у нас дома были, ну, все как полагается. В Пушкинском музее висели импрессионисты, ведь их же убрали в конце 50-х, потом постепенно вернули. При мне появилась первая абстракция на стенах Пушкинского музея. Это был, по-моему, Миро. Его то вешали, то обратно убирали – никак не могли решиться. А про семейную связь я уже часто рассказывал. Мой двоюродный дед – известный французский скульптор Жак Липшиц, один из первых кубистов. Дома были какие-то альбомы, которые он присылал, какая-то призрачная связь поддерживалась. Поэтому, когда я стал лепить солдатиков, как все дети, родители решили, что это талант проявился и отвели меня в Дворец Пионеров, в кружок лепки.

ЕМ: То есть родители поддерживали?

ЮА: Да, но, честно говоря, никаких особых талантов у меня нет, это чистая случайность. Научить рисовать на уровне художественной школы можно обезьяну, таланта для этого не надо. Но у меня был интерес. Всегда любил ходить в музеи, любил об этом почитать, только рисовать не любил.

ЕМ: А на что вы ориентировались? На каких художников?

ЮА: В Пушкинском мне очень не нравились панно Боннара. Сейчас они мне кажутся просто замечательными, а тогда казались какими-то цветными соплями. Зато очень нравились две вещи: «Сосна Берто. Сен-Тропе» Синьяка и какой-то пейзаж с деревьями Вламинка. Там такие деревья наклонные такими резкими мазками написаны – мне казалось, что и я так смогу. А сейчас смотрю – сосна мне до сих пор нравится, а Вламинк как-то не очень…

Хотя семья нее имела отношения к искусству, но была, по нынешним понятиям, такой либеральной, полудиссидентской, как всякая тогдашняя околонаучная интеллигенция. Мне нравился Модильяни, насколько я о нем знал, в школе одноклассница мне принесла альбом Фалька, это мне тоже страшно понравилось. Еще помню, как был на выставке Тышлера на улице Вавилова. Такое усредненное, по-тогдашнему прогрессивное представление об искусстве: что это индивидуальный язык, уникальное видение художника, что это нельзя пересказать словами, что это всегда уникально, что это нельзя повторить, что это виртуозное исполнительство, невидимые глазу оттенки, и так далее. Проблема была только в том, что я к этому совершенно не способен. И потом я совершенно случайно, в возрасте 15 лет попал в мастерскую Комара и Меламида, потому что жена Меламида, Катя, готовила в институт к экзаменам по живописи и рисунку. И в этой мастерской я увидел совершенно другое искусство. Мне это все понравилось, но это совершенно не соответствовало тому, что я раньше думал: это можно было пересказать, это можно было легко повторить. Никакого индивидуального языка там тоже не было. Это действительно перевернуло мои мозги, хотя и не сразу. Там же я услышал все важные слова – хеппенинг, концептуализм и т. д. Потом, это очень соответствовало моему характеру. Я всегда любил говорить больше, чем руками поделать. Знаете, как бывает слух слушательский и певческий: я слышу, когда фальшивят, но сам пою фальшиво. Так же с живописью – могу хорошую от плохой отличить, но сам я к этому мало способен. В школе и институте я был троечником.

ЕМ: А как стало складываться ваше сообщество?

ЮА: Там же. Там одна комната была мастерской. И несколько раз нам позировали Витя Скерсис и Гена Донской, которые были меня старше на три или четыре года. По тем временам они уже были известные художники: в 18 лет уже участвовали в какой-то параллельной программе Венецианской биеннале (имеется в виду выставку La nuova arte Sovietica, которая прошла в 1977 году – прим. ред.), в 1975 уже сидели на «Гнезде». Они уже много сделали. Но так как им тоже этот рубль в час был не лишним, они позировали и с нами болтали в процессе. И эта болтовня, это знакомство осталось. Когда Комар и Меламид уехали, эта связь возобновилась. У Гены Донского были большие проблемы с родителями, ему было негде ночевать, а я в это время уже женился, и мы снимали квартиру. И Гена просто какое-то время у нас жил. И Витя Скерсис приходил. А в институте я познакомился с Вадимом Захаровым, он был моим однокурсником. С нами был еще Игорь Лутц, сейчас он занимается рекламным бизнесом. Моя жена Надя Столповская делала графику. Она единственная из нас знала английский язык и переводила довольно много. Сделала первый в России перевод Кошута, Роберта Морриса, перевела целую книжку Environments and happenings. Так как мы были единственные, кто жил не с родителями, то собирались у нас.

- Александр Меламид и Виталий Комар в квартире Меламида на Ленинском проспекте // Фото: Валентин Серов, предоставлено Музеем Москвы

- Группа «Гнездо», Высиживание яйца, 1975 // Акция проводилась в рамках групповой выставки в ДК ВДНХ

- Выставка в мастерской М. Одноралова, 1979 год, перфоманс А. Дрючина «Вручение переходящего бюста Сократа группе Гнездо» // Фото Валентин Серов

- Перформанс Надежды Столповской «Место для воспоминаний» // Выставка в мастерской М. Одноралова, 1979 год

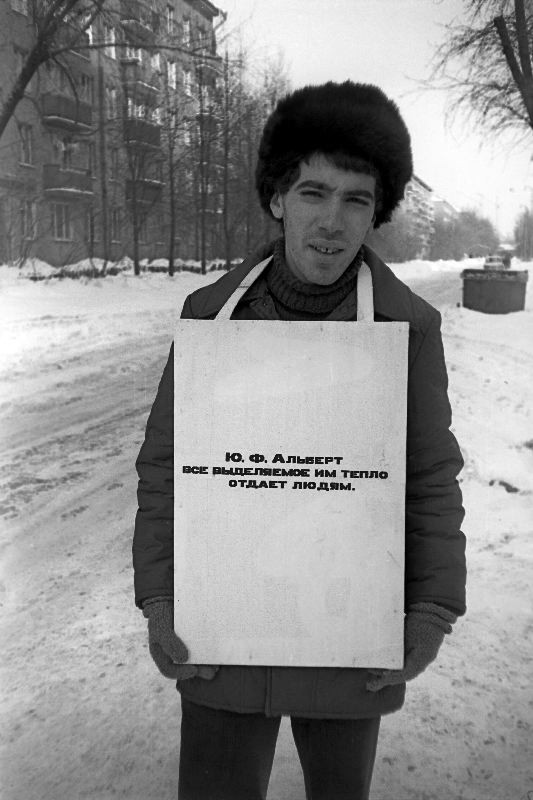

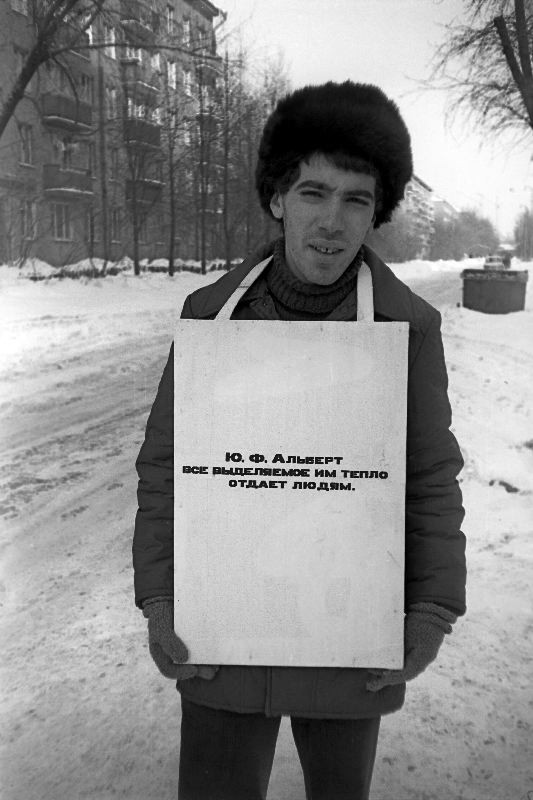

- Перфоманс Юрия Альберта «Отдача тепла людям при помощи рукопожатий» // Выставка в мастерской М. Одноралова, 1979 год

ЕМ: А как была устроена ваша повседневность?

ЮА: Мы снимали квартиру. Наша первая квартира находилась на Проспекте Вернадского. Она стоила 60 рублей.

ЕМ: Это много было?

ЮА: Для нас много, а вообще – нормально. Когда меня выгнали из института, я работал сторожем, моя зарплата была 65 рублей. Зарплата нормальная инженерская была рублей 120–150. Мои родители нас троих – а у меня еще брат и сестра – на две такие зарплаты воспитывали. Только последние несколько лет перед пенсией мама получала рублей 300. Нашу квартиру оплачивали родители, мои и жены. А мы – я стипендию получал, что-то подрабатывали… Утром, если я не просыпал, я уходил в институт. Художественно-графический факультет МГПИ был далеко, на Семеновской, там я встречался с Вадимом, с друзьями. Там очень хорошо была поставлена начертательная геометрия. Потому что наша будущая профессия называлась «учитель рисования, черчения и труда». С рисованием там было совсем плохо, ну, и потом всякое обществоведение, история КПСС… Там тоска была зеленая… Потом возвращался домой, созванивались, появлялся Вадим или Гена, или Витя. Какое-то небольшое пьянство. Потому что я непьющий, а ребята приносили, что-то выпивали. Очень бедно мы питались, какими-то замороженными овощами или картошкой. И были довольно счастливы, надо сказать. Хотя вся среда, весь социум, были ужасны. Государство, общество, бедность, зависимость. Когда ты ходил в магазин, ты не знал, что ты купишь, потому что не понятно, что там будет – гнилая картошка или что-то еще.

ЕМ: Это вы сейчас так думаете, по прошествии времени, или тогда тоже так думали?

ЮА: Нет, тогда просто было не с чем сравнивать, и я меньше обращал на это внимание. В целом, все было депрессивно. Но зато этот небольшой круг общения был крайне дружелюбным, крайне приятным. Мы все время говорили об искусстве, новые идеи каждый день. Наверно, это было связано: чем больше на тебя давит внешняя среда, тем больше ты ищешь способов отвлечься. Как в подводной лодке – из нее же никуда не денешься. Хотя мы все были настроены крайне антисоветски, антикоммунистически. Мы тихо ненавидели все вокруг, но не понимали, как может быть по-другому. Все, что было за границей, было как сказка.

Знаете, когда люди эмигрировали, мы их провожали. Сама процедура была дико унизительной: сначала людей долго не выпускали, унижали, потом их чудовищно обыскивали на границе, просто чудовищно. Во-первых, выезжало очень мало народу, таможенникам было делать нечего, во-вторых, просто нарочно издевались. Развинчивали фотоаппараты, которые эмигранты везли на продажу, вспарывали подушки, всячески унижали и опускали. А потом, в Шереметьево был такой балкончик, куда люди уходили и могли последний раз помахать. И это было как похороны. Потому что мы понимали, что этих людей больше не увидим никогда в жизни. И они это понимали. Я потом говорил со многими эмигрантами. Оказалось, что и мы о них, и они о нас говорили в прошедшем времени. Умом мы понимали, что можно позвонить или написать письмо, но тот мир невозможно было представить. И они, думаю, хотели поскорей забыть советский мир. Но мы отвлеклись.

Если возвращаться к студенчеству, Витя Скерсис меня познакомил с Никитой Алексеевым. Я уже не помню, как мы познакомились с Андреем Монастырским, но в 80-м году мы вместе отдыхали в Кясму, это такое место в Эстонии, в которое Монастырский, по-моему, до сих пор ездит. Это поселок на побережье, там довольно старое место отдыха, с традициями – с нами в одном дворе жила Анастасия Цветаева, сестра Марины.

Юрий Альберт, Помощь по хозяйству, 1979 — 1980 // Фото: conceptualism-moscow.org

ЕМ: Да, Никита что-то рассказывал…

ЮА: И Никита там бывал, Мухоморы приезжали, там бывал и Рубинштейн, и Комар, и Меламид. Это было такое место, куда ездила прогрессивная московская интеллигенция. Там мы довольно плотно общались с Андреем Монастырским.

ЕМ: Как на вас повлияло это общение? Как проходил отдых?

ЮА: Ну мы поехали, на какие-то небольшие деньги сняли комнатку в сарае. Грибы собирали, купались, в бадминтон играли, какие-то разговоры вели. Я уже плохо помню. Помню, что в покер меня там научили играть. Играли в покер и в бадминтон.

ЕМ: Это были студенческие годы или позже?

ЮА: Кажется, это был 1981 год, меня уже выгнали из института.

ЕМ: А как художественное производство осуществлялось тогда?

ЮА: Производства не было. Приходишь с утра в мастерскую и начинаешь работать – такого не было никогда. Во-первых, не было мастерской, во-вторых, я ленивый, в-третьих, в этом не было смысла. Если мы концептуалисты, то мы производили идеи, обменивались ими. И после того, как я рассказал что-то Захарову или Монастырскому, уже делать не имело смысла. Потому что все потенциальные зрители уже все увидели и узнали. Поэтому ранних работ у меня очень мало. Хотя, как мне рассказывали, в то же время Кабаков приходил с утра в мастерскую, производил что-то. Но это люди другого поколения и с другим бэкграундом. Нашим производством была эта болтовня. И я считаю, что это правильно. Социум с одной стороны, давил, а с другой – позволял. Родители помогают, где-то я работаю сторожем, на еду хватает, на вернисажи ходить не надо. Чем еще вечером заняться? Читать книжки, которых было крайне мало? Это сейчас я покупаю книжки, которые не успеваю прочитать. А тогда одну книжку, «Структурализм. За и против», можно было полгода читать и обсасывать. Или журнал «Артфорум»: мы смотрели там все рекламы, потому что в них была информация – какой-то художник, он известен,он в какой-то галерее. А что такое галерея, мы тоже слабо представляли.

Акция Юрия Альберта «Все выделяемое мной тепло, я отдаю людям», 1978 год // Фото: conceptualism-moscow.org

ЕМ: А какое вообще у вас представление было о западном искусстве?

ЮА: Приукрашенное. Как я теперь понимаю, мы все основное знали. Но оно приходило к нам в уже отобранном кем-то виде. Забегая вперед: когда я приехал на Запад, самой большой новостью было то, что этого современного искусства много и в основном оно плохое. Как и советских пейзажей. Все эти инсталляции и объекты, которые в каждом магазине и банке, ничем не лучше советской продукции.

ЕМ: А у вас было чувство отставания от Запада, что это какой-то ориентир?

ЮА: Скорее было чувство, что мы в той же команде. Где-то там есть Оппенгейм и Кошут, но мы с ними одним делом занимаемся. Понятно, что это было очень односторонне: мы-то про них знали, а они про нас – нет. Но переживания собственной вторичности у меня, во всяком случае, не было. У меня было ощущение, что то, чем мы занимаемся, уже не совсем концептуализм, а скорее постконцептуализм. То есть, это искусство в этой же традиции, но на следующем этапе.

ЕМ: В чем его кардинальная разница?

ЮА: У меня даже был текст про это. Если совсем упрощать, мы уже учитывали то, что они сделали и шли дальше. Я думаю, разница в том, что англо-американские концептуалисты были очень серьезны. Они были последними модернистами. А мы уже были постмодернистами, наше отношение к искусству было более релятивистским. Но были и вещи, которые мы не могли понять. Во-первых, это – левизна. Все тогдашние западные продвинутые художники – концептуалисты, минималисты – были левые. Что нам, жителям страны победившей революции, казалось каким-то обманом, какой-то дикой глупостью. Это сейчас я понимаю, почему они был левые и почему для них это было правильно. Но тогда это казалось глупостью. И второе, что было совсем не понятно, – это феминистская сторона. Казалось, что при общем бесправии глупо бороться отдельно за права женщин или кого-то еще. Все сидят в одном концлагере, и зачем требовать, чтобы на эти нары положили мягкий матрас? Весь этот контекст был абсолютно не понятен.

ЕМ: Вы обсуждали положение женщин-художниц в то время?

ЮА: Нет, не обсуждали.

ЕМ: А вообще когда-нибудь обсуждали?

ЮА: Ну, сейчас я этого уже не обсуждаю в силу очевидности, а тогда, потому что, с одной стороны, гендерное неравенство казалось естественным, с другой – не могу сказать, что в нашей компании как-то дискриминировали женщину-художника, мою жену. В нашем маленьком сообществе этой проблемы не было. Или нам казалось, что не было. А когда попадались новости, что американские домохозяйки борются за право работать, а не только сидеть с детьми в пятикомнатном доме, то это казалось какой-то дичью. У нас женщины рельсы таскают, а потом еще готовят и стирают. Невозможно было понять такие странные чужие проблемы. Так что какие-то вещи проскальзывали, не понимались.

- Просмотр работ Надежды Столповской, квартира-мастерская Юрия Альберта и Надежды Столповской, 1982 // Фото: Георгий Кизевальтер, http://ekartbureau.ru/

- В квартире-мастерской Юрия Альберта и Надежды Столповской (Надежда Столповская, Юрий Альберт, Вадим Захаров), 1982 // Фото: Георгий Кизевальтер, http://ekartbureau.ru/

- Надежда Столповская и Вадим Захаров, совместная работа «Соавторство. Метод предположения», 1984 // Фото: conceptualism-moscow.org

ЕМ: Расскажите, как вы ощутили себя концептуалистами?

ЮА: Когда я попал к Алику с Виталиком и познакомились с ребятами из «Гнезда», они уже все себя называли концептуалистами.

ЕМ: То есть самоидентификация произошла через сообщество?

ЮА: Ну, я тогда был не совсем членом сообщества, мне было 15 лет. Конечно, я тут же начал что-то придумывать, даже помню, как Виталию Комару рассказывал идею, и он очень доброжелательно отнесся. Конечно, это все было школьное, но чувство сопричастности было: я хотя бы знал, что такое – концептуализм. Представьте: восьмимиллионный город, а в нем неофициальным искусством, вместе с женами и детьми, занимается от силы 200 человек. А уж тех, кто знал, что такое концептуализм, вообще было пять человек. И я совершенно случайно попал в эту среду. Помню, в 9–10 классе я учился в школе при архитектурном институте, и я им чего-то рассказывал про концептуализм. Потом, когда стал делать первые работы, лет в 19, уже не было вариантов – надо было идти в концептуалисты.

ЕМ: А как быть концептуалистом сейчас?

ЮА: А сейчас им уже нельзя быть. Все, это кончилось.

ЕМ: Кошут все время самовоспроизводится.

ЮА: Дело не в этом, может и я самовоспроизвожусь. Дело в том, что московский концептуализм как общее дело, как явление, кончился в начале 90-х. А западный – еще раньше.

ЕМ: С чем это связано?

ЮА: Поменялась жизнь, время. Мы живем в другой цивилизации. Знаете, я иногда чувствую себя как римлянин, который объясняет варварам, как люди жили при империи. Концептуализм длился с начала 70-х. 20 лет – нормально для течения. Это не значит, что люди перестали развиваться. Хорошая параллель – импрессионизм. Моне умер в 1926 году. И он работал, развивался, делал гениальные работы. Но импрессионизм кончился в 1886. Тоже самое с концептуализмом. Это историческое явление, на мой взгляд, перестало развиваться как общее дело в 90–92-м году.

ЕМ: Хорошо, а если продолжить, как дела развивались, когда вас выгнали из института?

ЮА: Когда меня выгнали, я работал сторожем, потом у меня родился сын, денег не хватало. Витя Скерсис тогда познакомил меня с Александром Юликовым. Саша Юликов – замечательный художник, он тогда делал белые холсты с рельефами, что было довольно радикально для 70-х годов. Юликов был книжным дизайнером и взял меня в помощники. А потом и порекомендовал в издательство. Тогда не было компьютеров, буквы выклевали резиновым клеем. Это был заработок, лет пять-семь этим занимался. Можно было совмещать – сидеть сторожем и там, на месте, клеить эти буквы.

ЕМ: Что вы охраняли?

ЮА: Стройку, магазины разные. Это же было не как сейчас – охранник. Нужно было просто присутствовать ночью, даже спать можно было.

ЕМ: Вы обсуждали работы с женой?

ЮА: Естественно, и до сих пор обсуждаем. Она раньше всех из нашей компании стала сложившимся художником. Сейчас она почти неизвестна и не столь радикальна, но она как художник очень большое влияние на меня оказала. Еще был важный момент. В 79-м году мы устроили квартирную выставку. У нас уже была своя квартира: мама долго ходила в кооператив, хлопотала, и нам дали квартиру. В выставке участвовали я, моя жена Надя Столповская, Вадим Захаров в соавторстве с Игорем Лутцом, группа «Гнездо», и Витя Скерсис с первыми отдельными от группы работами. Только на выставку практически никто не пришел. Во-первых, мы никого почти не знали, во-вторых, в целях конспирации, мы стали всех только в последний момент обзванивать. Нам не пришло в голову, что у взрослых людей могут быть какие-то другие дела, и потом – почему они к нам, которых никто не знает, должны придти? Но кому-то все-таки позвонили. Пришли Никита Алексеев, Миша Рошаль, Мухоморы и какие-то еще знакомые, не художники. И я думаю, что это была первая выставка поколения 80-х.

- Свен Гундлах с работами Надежды Столповской

- Владимир Мироненко (со спины), Наташа Гундлах, Виктор Скерсис, Константин Звездочетов с работами Группы Захаров/Лутц

- Никита Алексеев с работами группы «Гнездо» и Юрия Альберта

- Свен и Наташа Гундлах перед работами Захарова/Лутца

- Надежда Столповская показывает свои работы

- Вадим Захаров, Виктор Скерсис, Игорь Лутц

- Константин Звездочетов и Свен Гундлах на фоне работ Игоря Лутца и Вадима Захарова

Выставка в квартире Юрия Альберта и Надежды Столповской, 1979 год // Фото: Юрий Альберт, предоставлены Юрием Альбертом

ЕМ: Что это значит для вас, быть поколением 80-х?

ЮА: Для меня это просто мое поколение. Наверно, в отличие от Кабакова, Комара, Меламида, Чуйкова, нам не надо было преодолевать никакое советское образование и традиционное искусство: они постепенно, преодолевая себя, приходили к сезаннизму, абстракционизму и так далее. Это был такой мучительный процесс линьки. А мы сразу пришли на расчищенную территорию. Современное искусство существовало усилиями предыдущего поколения. Мы делали более веселое искусство.

ЕМ: Многие говорят о влиянии Кабакова. Он вас интересовал как художник?

ЮА: Я плохо знал его работы. Помню, мне очень понравилась его инсталляция «Сад» на выставке в Горкоме графиков. Там был огромный белый планшет, и какая-то невнятная зеленая линия, трудно было разглядеть. А по стенам висели комментарии зрителей: Мария Ивановна говорит, что это ей напоминает Хайдеггера, а Иван Петрович говорит: «Пойдем отсюда нахуй, я не могу на это смотреть». И вот это мотание от высокого к низкому произвело на меня очень сильное впечатление. Это близко к тому, что я потом делал. А какие-то его вещи мне казались занудными. Тогда я воспринимал Кабакова в одной компании с Янкилевским, Штейнбергом.

ЕМ: А как складывалось общение с Монастырским?

ЮА: Какое-то время дружили семьями. То, что он делает, мне очень интересно, иногда это гениально, но мне не очень близко. Он занимается работой с пространством, временем, восприятием, а это не то, чем занимаюсь я. Что важно в художнике? Могу ли я что-то у него взять, вступить в диалог. У Андрея мне в каком-то смысле взять нечего. Хотя его «Палец» – да, это мне близко.

ЕМ: У кого вы смогли что-то взять?

ЮА: У Комара и Меламида, у группы «Гнездо», Захарова, Скерсиса, Филиппова, Лейдермана. Это мой круг общения.

Работы Юрия Альберта 1981 года

ЕМ: Как ваш круг общения менялся?

ЮА: Как говорится, вместе со страной. Мы жили в таком замкнутом мирке. У меня был ребенок, к тому же я не пьющий, поэтому тусовался мало – вечера были заняты. Но какое-то общение было. На выставках APTART, где мы все собирались. Но перелом наступил в 86 году, когда Сережа Мироненко каким-то образом нашел две квартиры на Фурманном. Это были две довольно больших, четырех- или пятикомнатных квартиры. Одну он взял для «Мухоморов», а во вторую, этажом выше, позвал меня, Вадима Захарова и Андрея Филиппова. Это интенсифицировало общение, потому что с «Мухоморами» я был знаком, но особо тесно не общался. А уж когда весь дом на Фурманном заняли художники – общения стало даже слишком много!

В 86–87-м году у нашего искусства вдруг появился зритель. До этого зрителями были ближайшие друзья, а тут появились зрители как социологическая величина, не лично знакомые. В 86-м году, когда впервые на официальную выставку допустили современное искусство, и даже мою текстовую работу, народ туда просто ломился (XVII выставка молодых художников Москвы в Доме художника на Кузнецком мосту – прим. ред.). Оказалось, что есть зритель, которого мы не знаем. И он начинает спрашивать: а что это такое, разве это искусство? Это очень важные вопросы. На Западе они были уже позади: там современное искусство завоевало какое-то положение в обществе. Не все его понимали, но знали, что оно есть и должно быть. Как философия или ядерная физика – мы же не знаем, зачем они. Это очень важный момент: постоянная попытка объяснения очень сильно формировала то, что мы делаем.

В 87 году у меня первый раз купили работу. Это была работа, которую мы сделали в соавторстве с Андреем Филлиповым, и за нее нам каждому рублей по 700 или 800 дали. Я такие деньги только один раз получал, оформив книжку, но это был год работы. А тут непонятно за что принесли. Было очень странно. Мы не понимали, что это на самом деле не рынок, а отдельные покупки. Тем более, для тех, кто покупал, это были не деньги – за счет разницы курсов. Но оказалось, что эти работы кому-то нужны, они имеют стоимость. Это было второе рождение современного искусства. Первое – это концептуализм 70-х.

Но мы не чувствовали какого-то подтверждения, что это нужно кому-то, кроме нас. И вдруг все стали делать работы материальные, товарные, даже не осознавая этого, хотя до этого были маленькие фотографии, документация. Если посмотреть работы того времени, они все двух размеров: 122х201 — размер оргалита, два на полтора метра – размер холста. Мы даже не думали, нужен ли такой размер. Закупили 100 подрамников и натягивали. В какой-то момент это стало очень меня раздражать. Социализация была дико важна, но она имела оборотную отрицательную сторону.

- Однодневная выставка на Кузнецком мосту, Москва, ноябрь 1986-го

- Однодневная выставка на Кузнецком мосту, Москва, ноябрь 1986 года

- «Битца за искусство или Искусство против коммерции». 1986, Битцевский парк, Москва // Фото Виктория Ивлева

- Юрий Альберт в мастерской на Фурманном // Фото Юриq Желтов, 1988

- Георгий Кизевальтер и и Андрей Филиппов, мастерские в Фурманном переулке, апрель 1988 года

- Андрей Филиппов, Первая ласточка. Мастерские в Фурманном переулке, апрель 1988 года

- Андрей Филиппов, Аве. Мастерские в Фурманном, апрель 1988 года

- Ольга Чернышева. Мастерские в Фурманном переулке, апрель 1988 года

- Юрий Альберт во дворе сквота в Фурманном переулке с работой из серии «Живопись для моряков». Конец 1980-х

Фотографии предоставлены Юрием Альбертом

ЕМ: Какие еще подробности из жизни на Фурманном помните?

ЮА: Ну, пьянства много было. И разговоров. Потом мастерские разрослись, под конец было человек 150–200. Весь дом был сквотирован. Приехали одесситы. Появились иностранцы – покупатели, кураторы. Была перестройка и все это было дико популярно. Приезжали такие люди, за встречу с которыми какой-нибудь датский художник жизнь бы отдал. Мы не понимали, что за это надо хвататься. Ну, пришел и пришел – завтра опять придет, этот или другой. Мы пропустили кучу возможностей. Не понимали, что его надо было хватать за фалды, вести в свой уголок, не давать смотреть соседнюю работу. Мне потом один куратор рассказывал про свое удивление: «Вы мне ничего не показывали, только чай пили и беседовали». Это было непрофессионально.

ЕМ: Сколько просуществовал Фурманный?

ЮА: С 86 по 90 год. Потом этот домик выкупили какие-то мафиози. Как только кончился Фурманный, нашлась на Чистых прудах следующая мастерская, которая тоже года четыре была. Там уже было меньше народу.

ЕМ: Как менялись связи внутри сообщества? Подействовала ли эта коммерциализация на отношения?

ЮА: Коммерциализация была эфемерной. Приходит кто-то, что-то покупает и исчезает навсегда. Часть этих покупателей были непрофессионалы. Рэкетиры приходили. Им кто-то сказал, что есть художники, у которых много денег, надо с них брать. Они решили подешевле скупать, а потом продавать. Но они не понимали, что продать это, не будучи частью художественного мира, невозможно. И они не могли отличить, что является ли какая-нибудь дощечка чьим нибудь произведением. Но было страшновато: приезжал раздолбанный белый мерседес, какой-то Васька Цыган, и крепкие ребята вываливали оттуда. С ними шутить не хотелось. Все это миф – коммерциализация, русская волна… Потому что средняя зарплата была 13 долларов в месяц. Если ты получал за что-то тысячу долларов, то ты уже богач и почти олигарх. Можно было позволить себе ездить на такси.

- Живопись для слепых (Непонятное по форме, понятное по содержанию) 1987, оргалит, дерево, эмаль, 122х200 см

- Живопись для слепых. Визуальная культура №1 (Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать), 1988, оргалит, пластик, эмаль, 122х200 см. Московский Архив Нового Искусства (коллекция МАНИ)

- Живопись для слепых (Не продается вдохновенье, но можно живопись продать), 1988, оргалит, пластик, эмаль, 122х200 см. Государственная Третьяковская Галерея

- Живопись для слепых (Понятное по форме, непонятное по содержанию), 1989, оргалит, дерево, эмаль, 122х200 см. Stella Art Foundation

- Живопись для слепых. Визуальная культура №2 (В моих работах не видно ничего, кроме любви к искусству)1989, оргалит, дерево, эмаль, 122х200 см. Художественный музей Циммерли, Университет Ратгерс, Нью Брунсвик, США

- Живопись для слепых. Визуальная культура №3 (То, что вы видите на моих работах, не имеет никакого значения)1989, оргалит, дерево, эмаль, 122х200 см. Stella Art Foundation

- Живопись для слепых. Я не Тимм Ульрихс, 1989, смешанная техника на оргалите, 120х200 см. Частное собрание

Работы Юрия Альберта из серии «Живопись для слепых», 1988–1989 гг. Все работы сделаны на оргалите 122х200 см. // Фото: conceptualism-moscow.org

ЕМ: А что еще изменилось в 90-х?

ЮА: В 90-м я уехал. Поэтому у меня немножко другие воспоминания о 90-х, чем у всех. И вообще художники были в более выгодном положении, чем лишившиеся работы младшие научные сотрудники. Во всяком случае, художник нашего круга.

ЕМ: Про переезд вы рассказываете?

ЮА: Все происходило довольно случайно. В 89-м году была первая выставка в Германии (имеется в виду проект Momentaufnahme: Junge Kunst aus Moskau, который был показан в Мюнстере, Кельне и Билефельде – прим. ред.). Это была групповая выставка, мы поехали всей компанией, с разными смешными приключениями. Бургомистр собирался выступать, прием был запланирован, а работы не приехали, потому что трейлер, который их вез, въехал в ГДР и там застрял, и мы не понимали, куда он делся. Но какие-то работы были сделаны на месте – так и открывали, с полупустыми залами. Потом подходили какие-то люди, говорили: как это тонко, концептуально, что вы пустые залы оставили. Для бургомистра и для культурных деятелей Мюнстера мы были посланцами перестройки, представителями государства. Сами себя мы так не ощущали. Наоборот, какими-то отщепенцами, которые от этого государства, пока оно расслабилось, улизнули. А надо было, как я сейчас понимаю, какую-то ответную речь сказать. Это взял на себя Иван Чуйков, он был взрослее — нам было под тридцать, но мы были дико инфантильными в социальном смысле. Работали сторожами и никакого опыта общения с официальными людьми не имели. А тут с бургомистром надо!

ЕМ: И как вы переехали?

ЮА: На этой выставке появился один галерист, Томас Крингс-Эрнст, который предложил сотрудничать. Он дружил с Петером Людвигом, который стал покупать мои работы. Во время выставки мы жили в частных домах, как школьники по обмену. С хозяевами мы подружились, и они в следующем году предложили еще на месяц приехать. Кстати, после первой поездки я привез семье йогурты – просто показать. Потом повез семью посмотреть Германию, как раз тогда появились рэкетиры, и я решил переждать еще месячишко. Потом еще что-то. В итоге мы остались. Это не было одноразовым решением, не было понятно, как долго это продлится. Да и эмиграцией это уже не было.

ЕМ: Как вы в Германии устроили жизнь?

ЮА: Было много вещей, которых я не понимал. Открыл счет, а как им пользоваться? У нас же была сберкасса и сберкнижка, а тут мне выдают карточку. Они на меня смотрят, как на идиота, но идут, показывают. Я снял квартиру приятеля в Кельне, и сначала не мог понять, как платить за электричество, счетчик найти не мог, бумажки, чтобы заполнить. Там за проезд автоматы стоят прямо в трамвае, я долго просил мне разменивать деньги и только через полгода понял, что автомат дает сдачу. Мне в голову это не могло придти! Я долго не мог переходить дорогу по зебре, потому что когда водители останавливались, у меня было впечатление, что они так заманивают, чтобы сбить. Потому что наша среда довольно враждебно-агрессивная. А там жесткая, но в таких вещах дружелюбная. Это сбивало с толку. Сначала я получал пособие, а потом стал больше и больше продавать.

ЕМ: Вам не было тяжело без ваших соратников?

ЮА: Мне повезло, что в Кельне тогда жил Иван Чуйков, Вадим Захаров, Володя Наумец, Гриша Бернштейн, поэт Леша Парщиков. Какой-то круг был, мы даже, может, более тесно общались. И я все время ездил в Москву.

ЕМ: А в художественном плане что-то поменялось?

ЮА: Расширился кругозор, расширилось понимание. В Кельне одна из лучших коллекций поп-арта в Европе. Мы до этого видели эти репродукции маленькими, на глянцевой бумаге. Было очень приятно и расслабляюще, когда я увидел, что они так же криво и косо сколочены, как и наши. Исчезло ощущение, что западная продукция недостижима.

ЕМ: Когда у вас начались выставки?

ЮА: На Западе? Первая была групповая, в Мюнстере. Потом была выставка в Америке, «10+10». Условно десять лучших русских художников, десять лучших американских. Это была передвижная выставка, они приглашали по два-три художника в каждый город. Мы с Вадимом Захаровым поехали в Буффало, и туда никто не приехал из американцев. Но зато мы видели Ниагарский водопад. Потом была персональная выставка у Крингс-Эрнста в Кельне. Тогда выставки были самые интенсивные, потому что это был самый пик интереса к России.

- Работы из проекта «Кальки» (Tracings) на выставке «Неведомый шедевр», галерея Хоенталь унд Берген, Мюнхен, 1997

- Письма к брату Тео 1992–94, бумага, чернила, шариковая ручка, 304 листа 29,7х21 см., (галерея Хоэнталь унд Берген, Кельн, 1995). Собрание Модерна Галерея, Любляна

- Письма к брату Тео 1992–94, бумага, чернила, шариковая ручка, 304 листа 29,7х21 см. (фрагмент), (галерея Хоэнталь унд Берген, Кельн, 1995). Собрание Модерна Галерея, Любляна

Выставки Юрия Альберта в Германии // Фото: conceptualism-moscow.org

ЕМ: Хочу спросить у вас про группу «Купидон». Как она была организована?

ЮА: Как правильно говорит Виталий Комар, все художники работают в соавторстве, но не все это понимают. Любое течение – это соавторство. Мы все работаем в диалоге с историей искусства. Но в полном смысле этого слова у меня был маленький опыт соавторства. В 86-м году мы сделали две работы с Андреем Филлиповым. Потом был довольно большой перерыв. В 90-е была попытка сделать что-то с Вадимом Захаровым, но не получилось технически.

А к 2008 году я созрел для соавторства. В какой-то момент я понял, что неплохо умею делать работы художника Юрия Альберта и буду их делать всю жизнь. Я художник довольно ригористичный, с жесткой системой и, как человек ответственный, не могу себе позволить из этой системы выпасть. Но оказалось, что когда мы работаем втроем, это снижает ответственность. Я уже как бы делаю не свою работу, и могу позволить себе гораздо больше. Когда я работаю один, я какие-то идеи отбрасываю, потому что это не мое. А тут не мое, но вроде общее. Идея не губится на корню. Но то, что мы делаем, не совсем соавторство – мы не делаем одну работу втроем. Мы составляем противоречивые композиции из привнесенных каждым из нас идей, из трех разных моделей искусства. И это сотрудничество по методу «лебедь, рак и щука» оказалось очень плодотворным.

ЕМ: И к чему оно вас привело? Вы недавно ездили на пленер…

ЮА: Привело к тому, что у нас уже три группы. Мы же концептуалисты, мы понимаем, что художник продуцирует не произведения, а модели искусства. Например, для Комара и Меламида соц-арт – это одна из моделей, которую они придумали. Просто этот проект развился больше всего. А у них был еще идеологический абстракционизм, другие модели. Задаются условия, как в задаче: давайте А будет то, Б – это, и посмотрим, что получится. Мои картины из пепла сожженных книг – это модель возможного направления в искусстве, где все будут жечь разные книги – кто религиозные, а кто – гастрономические. И мы решили попробовать: что если наши модели заставить взаимодействовать? У меня скептический подход, у Скерсиса — наукообразный, у Филиппова – романтический. Каждый приносит свою идею, а потом мы смотрим, что получится в результате их диалога. Позже у нас появился четвертый соавтор – Паруйр Давтян. С ним у нас группа «Эдельвейс». С ним мы начали делать явления. К участию в них мы привлекаем и другие творческие коллективы. В первом явлении у нас участвовала Вера Сажина, группа девиц из модельного бюро и живая лошадь.

ЕМ: И что вы делали?

ЮА: Девицы стояли, Вера Сажина пела, лошадь в конце пришла и всех поразила. Но самое важное то, что это было скрытой выставкой четырех картин. На каждое явление группы мы одеваем хирургические облачения, с бейджиками. На бейджиках написано что-то вроде: «Здравствуйте, я художник Юрий Альберт. У меня на пенисе нарисовано яблоко». У Скерсиса: «Здравствуйте, у меня на пенисе нарисован зайчик». То есть это картины, но скрытые, и даже неизвестно, есть ли они, мы же их никому не показываем и друг друга не проверяем. Ходят эти четверо в синих халатах, и у них невидимые картины на пенисах, а вся свистопляска с моделями и лошадьми – всего лишь пышная барочная рама.

Понятно, что это связано с традиций футуристов, которые раскрашивали лица, самую видную часть тела. А у нас ровно наоборот. У нас даже есть манифест «Почему мы раскрашиваем чресла». Для других явлений мы привлекали сборную России по фитнесу, хор храма Христа Спасителя, хор Свешникова.

А где-то год назад мы сидели, болтали о живописи и решили, что самое священное место в истории искусств xx века – это гора Святого Виктора. Сезанн писал эту гору. Мы подумали – а вот если бы гора писала Сезанна? Решили залезть на гору и написать вид с горы на Сезанна. И теперь у нас новая группа, в том же составе, которая называется «Царь горы». Эта группа будет заниматься живописью. В мае мы съездили в Экс и написали «Виды с горы святой Виктории».

ЕМ: У вас есть дальнейшие планы?

ЮА: В сентябре в фонде Stella будет инсталляция «Купидона», летом группа «Царь горы» покажет пейзажи из Экса на групповой выставке в «Музее Москвы». Может быть, займемся абстракцией. Не знаю точно, есть разные варианты.

- Акция «Виктория Регия», группа «Эдельвейс» (Альберт, Давтян, Скерсис, Филиппов), Мультимедиа Арт Музей, 29.11.2011 // Фото: Катерина Белоглазова, Aroundart.ru

- Акция группы «Царь горы» (Юрий Альберт, Виктор Скерсис, Андрей Филиппов), 2014 // Фото: Юрий Альберт, предоставлено Юрием Альбертом

ЕМ: У вас довольно яркая политическая позиция, как вы сотрудничаете с Андреем Филлиповым, у которого она сильно отличается? Или это вам не мешает?

ЮА: Мешает, конечно. Но представьте, что у вас есть бабушка, старая большевичка и яростная сталинистка. Вы будете с ней спорить, но вы же не скажете ей: «Бабушка, я больше с тобой не разговариваю». То же самое со старыми друзьями.

ЕМ: Еще хочу спросить про преподавание. Какие методы вы используете, повлияли ли вы на кого-то?

ЮА: Обычно художники очень не любят признавать, что на них кто-то повлиял. А я считаю, наоборот, художник, на которого никто не повлиял – это не профессиональный художник.

ЕМ: Кто такой профессиональный художник?

ЮА: Есть два определения. Тот, кто получает за это деньги, и тот, кто осознает, что он делает. Как говорил Пригов: культурно вменяемые. А художник, на которого никто не повлиял – вне истории искусства. Или он не понимает этого влияния, и значит, он плохой художник. Надеюсь, когда я преподаю, это как-то влияет. Часто, особенно на «молодежных» выставках я вижу работу, а к ней огромное объяснение. Это свидетельство непонимания собственной модели искусства. Мне кажется, что либо объяснение само должно быть работой, либо оно не нужно. Преподаю я наездами, так как живу в другой стране (Юрий Альберт преподавал в ИПСИ, на факультет Медиа-арта Академии коммуникаций у Ольги Шишко и в Открытой школе Манеж/МедиаАртЛаб – прим. ред.). Проблема молодых художников в том, что они уже знают, каким должно быть современное искусство. Это очень плохо. Поэтому я стараюсь давать задания, которые сбивали бы с этого знания. Например, я задавал выбрать какую-то картину из истории искусства, сочинить про нее песню и исполнить перед классом. Одна девушка исполнила прекрасный рэп про купание красного коня. С какими-то подробностями, которых я даже не знал.

ЕМ: Вы следите за молодым искусством?

ЮА: Да, единственное, что мне не нравится — когда молодые художники называют себя молодыми художниками. Кошут сделал свою самую известную работу в 20 лет. «Афинскую школу» Рафаэль написал, когда он был, по нынешним стандартам, еще молодым художником. Поэтому, когда люди говорят: «мы молодые художники», это значит: «Относитесь к нам снисходительно». А так, что-то интересное вижу. Но, естественно, как старому брюзге, мне кажется, мы покруче были.

ЕМ: Вы можете сформулировать критерии оценки?

ЮА: Сначала как у всех: цепляет или не цепляет. А потом начинаешь думать, почему. Если есть о чем подумать – значит, хорошая работа.

- Я не Кабаков, 1981, алкидная эмаль, оргалит, 100х150 см. Коллекция Спровьери

- Я не Вадим Захаров, 1983, , ч/б фотография

- Я не Саша Юликов, 1987, эмаль, дерево, оргалит, 75 х 60,5 см. Коллекция А. Юликова

- Я не Карандаш! 1986, масло, холст, 100х130 см.

- Я не Джаспер Джонс, 1980, масло, коллаж, холст, 80х80 см. Местонахождение неизвестно

- Я не Базелиц! 1986, масло, холст, 100х100 см

- Я не Энди Ворхол, 1990, шелкография на бумаге, 76х58 см.

- Я не Лихтенштейн, 1990, акрил на холсте, 140х140 см. Коллекция Жан-Кристоф Трулье

Работы Юрия Альберта из серии «Я не…», 1980–1990 // Фото: conceptualism-moscow.org

ЕМ: А почему на своей последней выставке вы показали распечатанные посты с Фэйсбука без комментариев?

ЮА: Во-первых, с комментариями получилось бы раз в пять больше. Во-вторых, фейсбук технически так устроен, что извлечь оттуда комментарии довольно сложно. И комментарии бы все усложняли. А я сторонник простых лаконичных решений.

ЕМ: На холстах что-то неожиданное появилось?

ЮА: Я надеялся, что зрители будут просто ставит подписи и даты. Но люди так устроены, что начинают писать или слова неприличные, или какие-то свои соображения. Одна девушка даже порезала холст.

ЕМ: Но, с другой стороны, вы же сами дали зрителям эту возможность.

ЮА: Да, конечно. Но выставка не совсем об этом. Это скорее о том, как моя позиция, выраженная в том же Фейсбуке, отражается в моем искусстве, и отражается ли. Почему мы верим, что в холстах Ротко отражены его религиозные переживания? Откуда мы знаем? Может, это наши фантазии? Я что-то думаю, делая работы, но на самом деле картины создают своими взглядами зрители.

ЕМ: Зритель — это конститутивный элемент для вашей работы? Он всегда выносится на первый план.

ЮА: Да. Я где-то писал, что есть художники, которые хотят выступать от имени угнетенных, или от имени женщин, или от имени природы. Я же хочу выступать от имени зрителей.

ЕМ: Но все равно, есть какая-то хитрость в этом. Всегда есть ваш почерк.

ЮА: Да, это всегда работа художника Альберта. Но при этом они так сделаны, что дают возможность зрителю высказаться. Даже не то, чтобы высказаться, но осознать себя зрителем. Как пролетариат должен осознать себя как класс, зритель должен осознать себя как зритель.

ЕМ: Думаете, это сильно повлияет на его восприятие?

ЮА: Не знаю, но я и не хочу повлиять, я не хочу возглавить зрителей и повести их за собой. Я хочу, чтобы человек задумался, зачем он сюда пришел и в качестве кого.

ЕМ: Еще меня интересует вопрос о кураторстве. Когда вы начинали, кураторов вообще не было, а сейчас, напротив, роль куратора не менее важна, чем художника. Особенно это показательно на примере вашей выставки с Катей Деготь.

ЮА: Да, сейчас принято жаловаться, что кураторы манипулируют художниками. Но ведь и художники могут манипулировать кураторами. Это всегда взаимное пересечение интересов. Когда мы делали выставку с Екатериной Деготь, мы сошлись на том, что просто ретроспективу делать скучно. Мы сделали меняющуюся инсталляцию о том, что такое ретроспектива, что такое выставка вообще, каковы роли куратора, художника, критиков и зрителей. И мы были соавторами. Поэтому, когда нам предложили выдвинуться на премию «Инновация», то мы попросили выдвинуть нас в номинации художественных проектов. Это перформативная инсталляция о том, что такое ретроспективная выставка.

- Фото: Stella Art Foundation

- Вадим Захаров

- Андрей Монастырский

- Лев Рубинштейн

- Владимирй Дубосарский // Фото: Юрий Альберт

- Елена Елагина

Выставка Юрия Альберта «Мне так много надо сказать вам своим искусством», Stella Art Foundation, 26 мая – 26 июня 2015

ЕМ: Вы были в Венеции в этом году?

ЮА: Нет, не был.

ЕМ: А как вы относитесь к тому, что в рамках трех последних биеннале русское искусство было представлено работами концептуалистов?

ЮА: Московский концептуализм в каком-то смысле является нормативным течением в России. Скажем, американское послевоенное искусство ориентировалось на абстрактный экспрессионизм. На нем была основана вся шкала. В России современное искусство появилось в виде концептуализма. И он является таким нормативным фоном что ли – все от него отталкиваются. И поэтому вполне логично, что он представлен на биеннале. Хотя могли бы представлять и другие художники – почему бы нет?

ЕМ: Если перевести разговор в другую плоскость: почему для вас важен Фейсбук?

ЮА: Во-первых, когда я сижу в Германии, мне довольно скучно. Мои друзья разъехались из Кельна, а я люблю поговорить. Первое время, когда много спорил, особенно с левыми, мне казалось, что я спорю с одним человеком, и не понимал, что это читает еще 500 человек. Сейчас я уже так не дискутирую, поэтому получается беседа как на сцене. Ну и спорить с левыми мне стало скучно. Сначала казалось, что там есть что-то живое, а потом я понял, что это вроде толкинизма, только люди играют не в хоббитов, в троцкистов. Фейсбучные посты – это такой забавный квазилитературный жанр, хотя литератором я себя не считаю, скорее, это хобби. Думаю, что предшественником этого жанра коротких заметок, предполагающих серийность, выступил Лева Рубинштейн.

ЕМ: Я хотела просить про сообщество – как оно трансформировалось сейчас?

ЮА: Сейчас уже нет одного сообщества. Это, наверное, хорошо. Прихожу на молодежное открытие – одно сообщество, на открытие в Пушкинском музее – другое. Раньше было ощущение узкого круга людей, это, кстати, дало возможность сделать МАНИ, Московский Архив Нового Искусства, потому что туда все давали свои работы. Сейчас трудно себе представить такую вещь, потому что нет единого сообщества, единых критериев оценки.

ЕМ: А связи в вашем сообществе все остались?

ЮА: Дружеские – да, а творческие сократились.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.