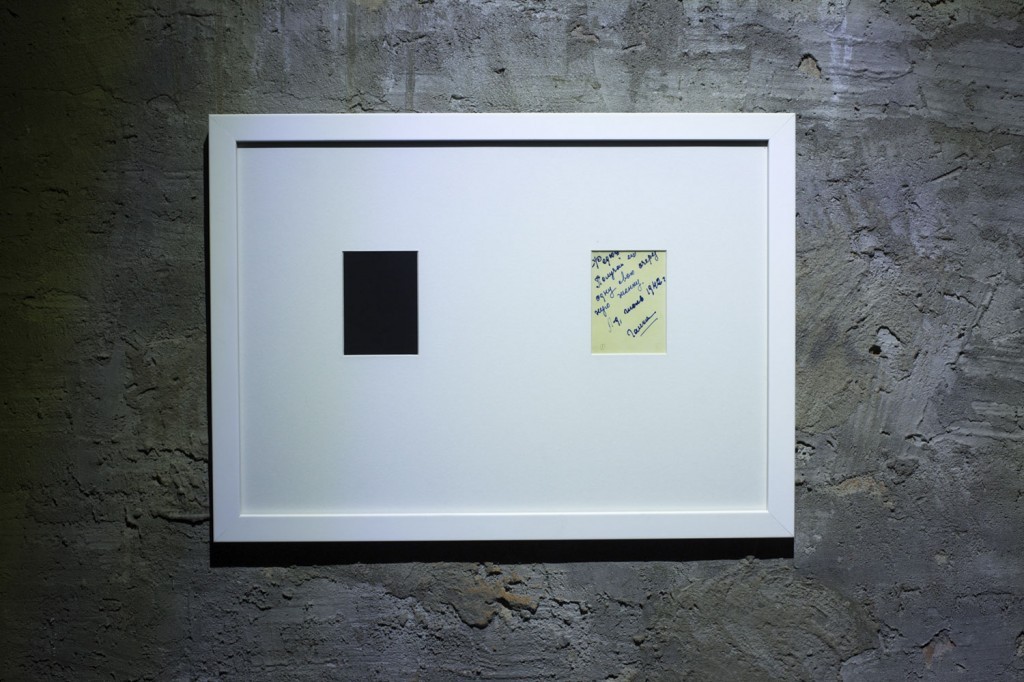

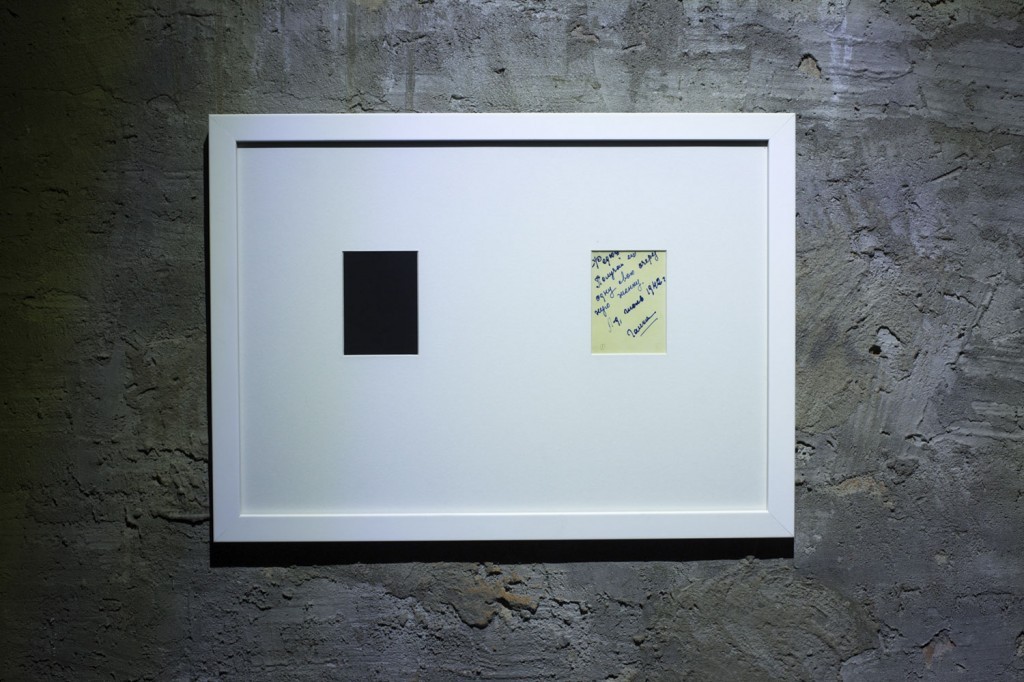

Максим Шер

и Алина Белишкина

«Поверхность письма»

3 — 13 декабря, 2015

Галерея «Вертикаль», Санкт-Петербург

В декабре 2015 года в петербургской галерее «Вертикаль» прошла выставка «Поверхность письма» художника Максима Шера и куратора Алины Белишкиной, которая стала завершающим этапом его пребывания в арт-резиденции ГЦСИ в Кронштадте. Проект является продолжением художественного исследования исторической репрезентации ленинградской блокады, первая часть которого была реализована в форме выставки «Карта и территория», показанной в галерее «Триумф» в 2014 году. Публикуем видео- и фотоотчет выставки, а также фрагмент из книги Ольги Фрейденберг «Осада человека», размещенный в экспозиции, и эссе куратора выставки Алины Белишкиной.

Фрагмент из книги

Ольги Фрейденберг

«Осада человека»

Я услышала в коридоре мгновенное бульканье труб, и это наполнило меня непередаваемым ужасом. Заглянула в уборную – сосуд снова наполнен до краев дрянью, но инстинкт подсказал, что дело уже не только в этом. Открываю, с замиранием сердца, ванную и вижу: ванна до самых бортов полна черной вонючей жидкости, затянутой сверху ледяным салом. Это страшное зрелище ни с чем несравнимо. Оно ужасней, чем воздушные бомбардировки и обстрелы из тяжелой артиллерии. Что-то жуткое, почти мистическое, в напоре снизу, при закрытом чопе (пробке). Страшно, гибельно, угрозой смотрит огромное вместилище с черной, грязной водой. Она бесконечна и необузданна, эта снизу прущая стихия напора и жидкости, эта советская Тиамат – первозданный хаос и грязь. Я с трудом выносила и поднимала свои ежедневные несколько грязных ведер. Но могла ли я вычерпать и вынести 30–50 ведер нашей огромной ванны? Ее черное, страшное содержимое смотрело на меня своими бездонными глазами; это наполнение до самых бортов вселяло ужас и ощущенье еще никогда не испытанного бедствия. Еще миг – и нас, наш дом, наши комнаты зальет эта вонючая черная жидкость, и она будет снизу подниматься и выпирать, и будет разливаться, и это будет потоп снизу, из неведомой и необузданной, не подвластной взору пучины. А я одна, и слаба, и уже вечер, а на дворе зима. Бежать? Куда? К кому? Как оставить тут беспомощную старуху?

Я бегала, я убивалась. Управхозихи не было. Я в милицию. Квартального не было. Его сменили. Новый квартальный в больнице. Дворник-баба ничего кроме спекуляции не знает. Водопроводчиков нет в природе.

/…/

Близилась ночь.

Я заткнула наши двери. Приготовила глубокие галоши. Кое-как мы переспали. Утром мой страх был непередаваем, когда я вставала. Наш пол сухой? Отворяю дверь в коридор. Сухо. Смотрю, со свечкой, по сторонам. Иду в ванную. Сухо. Толкаю дверь. Пол сухой. Смотрю на Тиамат. Все так же у самых бортов страшная, вздутая, черная жидкость, страшная своей полнотой.

Опять бегаю весь день. Пишу записки, умоляющие письма, взывающие и грозные заявления. Никто не реагирует. «Власть предержащая» безмолвствует. Помощи нет.

И тянутся дни. «Неужели я когда-нибудь привыкну к этому», – думаю я, стоя над Тиамат. Мне вспоминается впечатление от прошлогодних обстрелов. Как было страшно! Как мы содрогались! Но и привыкли. Привыкну ли я к этим, наполненным до отказа черным безднам? Смогу ли жить в такой беспомощности, ожидая нового напора снизу?

Вот, я пишу в апреле, а ванна так же полна, черна и страшна. Прибавился весной резкий запах миазмов. Он просачивается в коридор, в наше жилье и в наши легкие. Я убедилась, что свист снарядов над головой, что сотрясение дома от фугасных бомб может, если жизни угодно, соуживаться с нашим бытом, как большая паршивая собака. Я убедилась, что напор снизу помоев и испражнений может застывать на угрожающем уровне, не переходя через края.

И я стала дальше жить…

/…/

…В грамматике, первым лицом является тот, кто говорит. Вторым лицом является тот, с кем я говорю. Третьим лицом является тот, о ком я говорю. Но кем является тот, кто говорит со мной?

Жан Лапланш

Всякий, кто садится писать, видит не чистый лист перед собой, но слышит шум в своей голове. Происходит что-то вроде переключения или смешения регистров — там, где ты видишь, ты странным образом слышишь. Кажется, что дело не столько в активной работе сознания, стремящегося придать внутреннему шуму артикулированную форму и на время как бы лишающего тебя способности видеть (как если бы речь шла о своеобразной расстановке приоритетов). Скорее, в этой процедуре вслушивания или даже подслушивания внутренней речи обнаруживает себя структура, общая для взгляда и голоса.

Но о каком голосе можно говорить в случае нематериализованной, лишенной звуковой субстанции речи? Чей голос эту речь «сообщает»?

Если представить голос в топологической модели, то его место будет в парадоксальной зоне пересечения языка и тела. И это место, эта точка пересечения окажется не принадлежащей ни телу, ни языку. Да, голос происходит из тела, но не является его частью; да, он участвует в функционировании языка, оказываясь проводником речи, но ведь и к ней голос не имеет отношения. Звучание одновременно пробуждает, высвобождает и скрывает голос, выражая специфическое ему не-присутствие. Отсюда, правда, не следует, что голос располагается в каком-то другом месте, нет, просто он не совпадает с тем, что слышимо. Представляя собой что-то вроде пустого указателя на место заполнения (placeholder [] в программировании), голос оказывается границей того, что является мыслимым или выражаемым в сообщении. Он всегда за гранью смысла, всегда в той части сообщения, которая остается вне процедуры означивания. И именно во внутреннем, не звучащем голосе, или «голосе», который мы слышим, но не можем отнести к человеческому (и, тем самым, выпадающем из считываемой коммуникативной ситуации), выходит на поверхность то, что составляет его-голоса загадку.

Голос, прежде, чем слышаться во внутренней речи (или прежде, чем стать «нечеловеческим» в другом случае), был принят тобой в загадочных посланиях, адресованных другим.

В своей «Теории Соблазна» Жан Лапланш говорит о том, что психическая реальность человека формируется в процессе перевода сообщений другого. Причем речь у него идет о конкретном другом, о взрослом, который, сообщая младенцу вербальные, или иные послания, вступает с ним в коммуникацию, неизбежно ведущую к обретению ребенком опыта травмы.

Дело в том, что во всяком послании, адресованном взрослым, содержится элемент, который оказывается принципиально неизвестным не только получателю, но и самому отправителю. Лапланш называет такое послание загадочным (le message énigmatique), и за загадочность, — то есть нечитаемость того, что должно читаться — отвечает бессознательное, которым населены сообщения других. Да, субъект не рождается с бессознательным, оно формируется в результате перевода элементов бессознательного другого, — элементов, которые, очевидно, символизации не поддаются. Эти вытесненные, неассимилированные остатки сообщений (которые у Лапланша, главным образом являются сообщениями о сексуальности), составляющие основу бессознательного, которое, напомню, появляется как результат травмирующей невозможности перевода, будут возвращаться во взрослую жизнь субъекта, устанавливая отношение между каждым новым опытом травмы и тем самым изначальным провалом перевода.

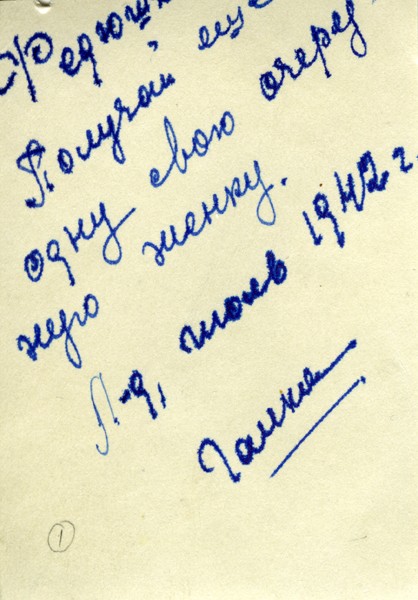

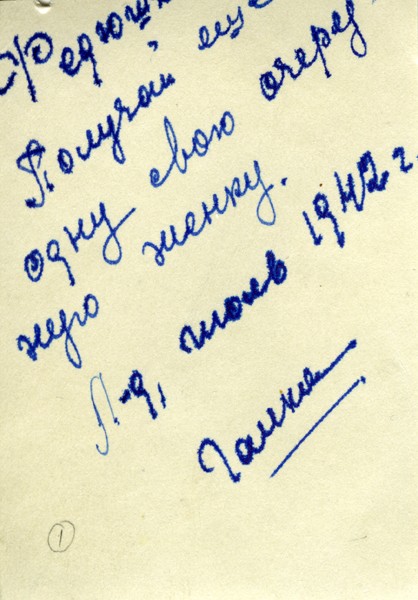

Еще у Фрейда значения слова «травма» вращаются вокруг понятия укола или, что еще точнее, «ранения» (не как результата, а как процесса нанесения раны). И здесь, в этой метафоре, кажется, открывается возможность к прочтению травмы в рамках пространственной конструкции, где реальность травмы берет свое начало вне организма, оставляя на поверхности последнего свои следы. В действительности же, когда Лапланш говорит о внешнем истоке травмы, он имеет в виду нечто, что для субъекта является намного более внешним, чем, например, оболочка, или поверхность. Это реальность сообщения другого. И, если здесь пытаться придерживаться пространственной модели травмы, то уникальной метафорой такой модели будет уже не раненое тело, а подписанный автопортрет.

Конечно, любой портрет становится автопортретом, как только он приобретает подпись, но дело здесь даже не в следе, оставленном рукой подписавшего, то есть не в процедуре вписывания тела, как будто возвращающего фотографии (и ее референту!) аутентичность (ауристичность). Кажется, что в случае с автопортретом, загадочное сообщение, тревожащее границы означивания, случается в уникальном событии обращения, сингулярность которого подтверждается и поддерживается именем того, кому фотография подписывается. Именно в этом пространстве назначения и раскрывается, высвобождается и осуществляется взгляд дающего себя другому, загадочное сообщение, вписанное в историю, но одновременно и выпадающее за ее пределы.

Пространство нанесения подписи примечательно еще и тем, что оно представляет собой одновременность разворачивания присутствия и письма. Говоря о письменной подписи, Деррида утверждал, что она «содержит в себе актуальное или эмпирическое не-присутствие подписывающего. Но она тоже оставляет след и удерживает своё настоящее … в форме трансцендентального “теперь”. Эта всеобщая “теперешность” каким-то образом вписана, наколота в своей присутствующей пунктирности…»

Пунктирность, о которой говорит Деррида, является средством опространствливания, наделения письма присутствием. Как в случае с паузой или молчанием, благодаря которым произносимые слова оказываются различимыми, так и интервалы в написанном тексте с одной стороны делают письмо сообщаемым, а с другой, — вскрывают наличие поверхности под планом текстуальной репрезентации.

Как и всякий, кто садится писать, ты не видишь поверхность, чистый лист перед собой, но слышишь шум в голове. И этот шум, хоть и происходит «внутри», но является для тебя безусловно внешним. Работа перевода заключается в усвоении и последующей репрезентации чужих загадочных сообщений.

Но травматический опыт, не способный реализоваться в репрезентацию, позволяет представляет радикально иную модель выражения. Рансьер относит такое выражение к категории «свидетельства»: «Когда свидетельство стремится выразить опыт нечеловеческого, оно естественным образом находит уже сформированный язык. Непредставимое сосредоточено именно здесь — в невозможности для некоторого опыта высказаться на своем собственном языке». Это опыт, который высказываясь, сообщая, остается невысказанным и несообщаемым, и здесь тот самый чистый лист оказывается уже покрыт толстым, непроницаемым слоем письма.

Алина Белишкина

3 — 13 декабря, 2015

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.