Виктория Бегальская: «Ты говоришь, что они пугают, и это приятно слышать»

Творческий дуэт Виктории Бегальской и Александра Вилкина — один из тех, кто активно развивает современный живописный дискурс в России. С одной стороны, обсессивное следование традиции фигуративного модернизма. С другой — подрывная сюжетная составляющая картин, которая фрустрирует доверчивого зрителя своей садистической моралью. Эта болезненная двойственность представляется характерной чертой всего отечественного живописного производства. О том, как видят свою деятельность сами художники, с ними поговорил Иван Новиков — художник и куратор.

Поводом для беседы стала выставка Виктории Бегальской и Александра Вилкина «Перо», которая прошла в декабре-январе в музее Art4.ru в Москве.

Иван Новиков: Я бы предложил начать наш разговор с проблемы, которая, возможно, в выставке «Перо» была представлена чуть менее, чем обычно в ваших проектах, а именно — с этики взгляда. У проектов вашего творческого дуэта, будь то Союз «Тереза» или живописные произведения, есть очень характерная черта: вы показываете не поверхность событий, а нечто, что стоит за ней. Словно вы стараетесь не смотреть на своих героев, но проникнуть с каким-то волшебным микроскопом в их нутро. В этом смысле, показательна ваша выставка «Раффлезианство» 2016 года, где, с одной стороны, речь идёт о как бы отвратительном цветке и Франсуа Рабле, с другой стороны, об основателе Сингапура, английском генерал-губернаторе Томасе Раффлзе. Для меня это была история с двойным дном, где пересматриваются «дикий восток» и «великолепный запад» через призму трансгрессивных феноменов. По сути вы пытаетесь создать некоторую иную оптику для целого ряда каких-то пограничных ситуаций, которые редко попадают в поле зрения. И даже в выставке «Перо» интересным образом прослеживается мотив с карликом, как он по-разному видится, смотрится и как он бытует в выставке.

Виктория Бегальская: Мне кажется, что здесь можно говорить о традиции экспрессионизма — поиск красоты через уродства. В наших работах происходит как бы соприкосновение со странными, пугающими вещами, но именно это и объясняет, что «не все шрамы уродливы и не все раны следует лечить». Это с одной стороны. С другой — мне всегда были интересны личности человеческого и нечеловеческого происхождения, чьи тела и жизненный опыт за пределами нормы, поэтому в проектах появляются такие персонажи, как карлик и хищный с неприятным запахом цветок рафлезия, гиены и т.д.

ИН: Интересно, что ты заговорила об экспрессионизме. Вспоминая ваши предыдущее работы, которые были невероятно пастозными, фактурными, вы использовали очень толстый красочный слой, часто с неравномерным смешением красок на палитре, которые продолжалось чуть ли не на холсте...

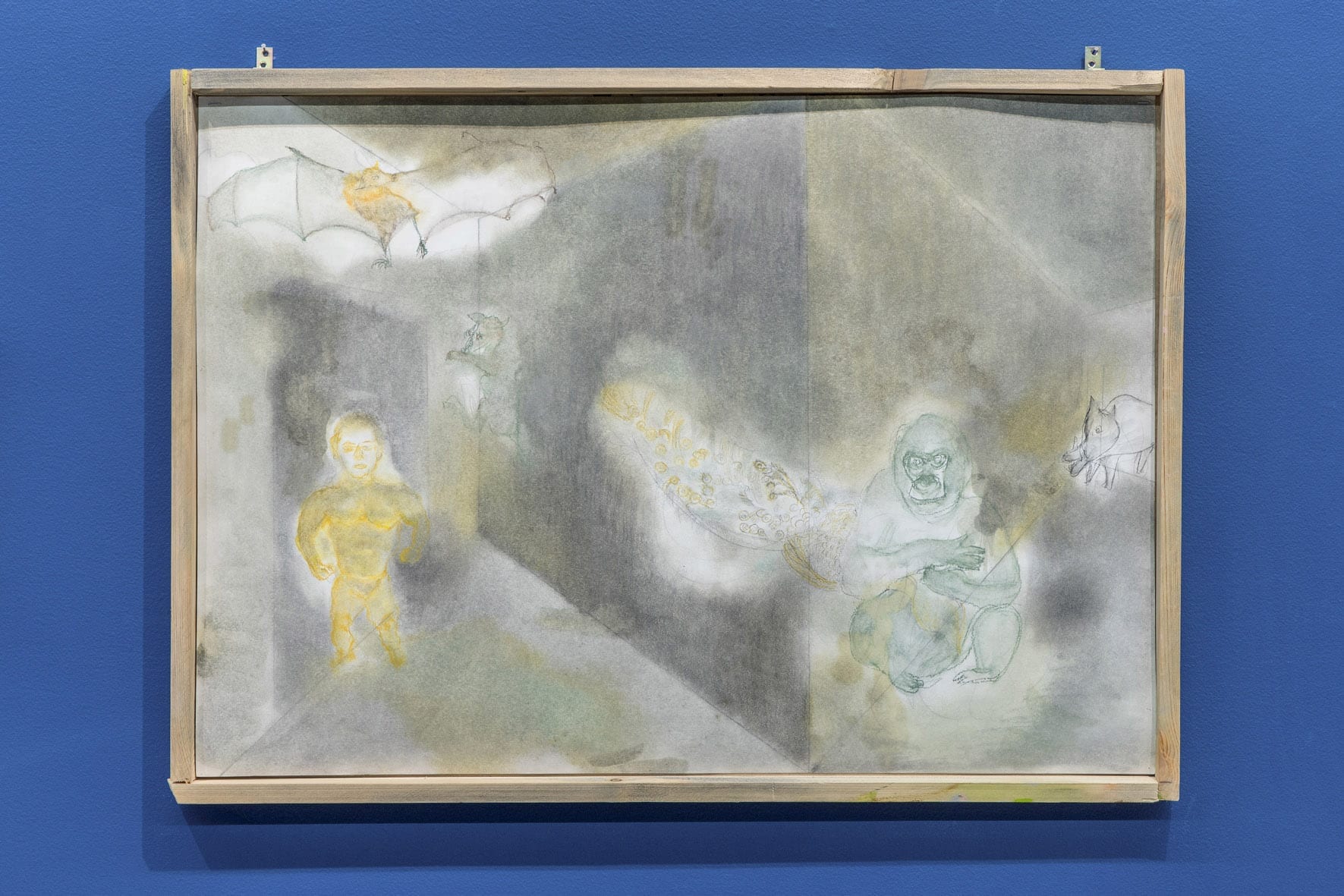

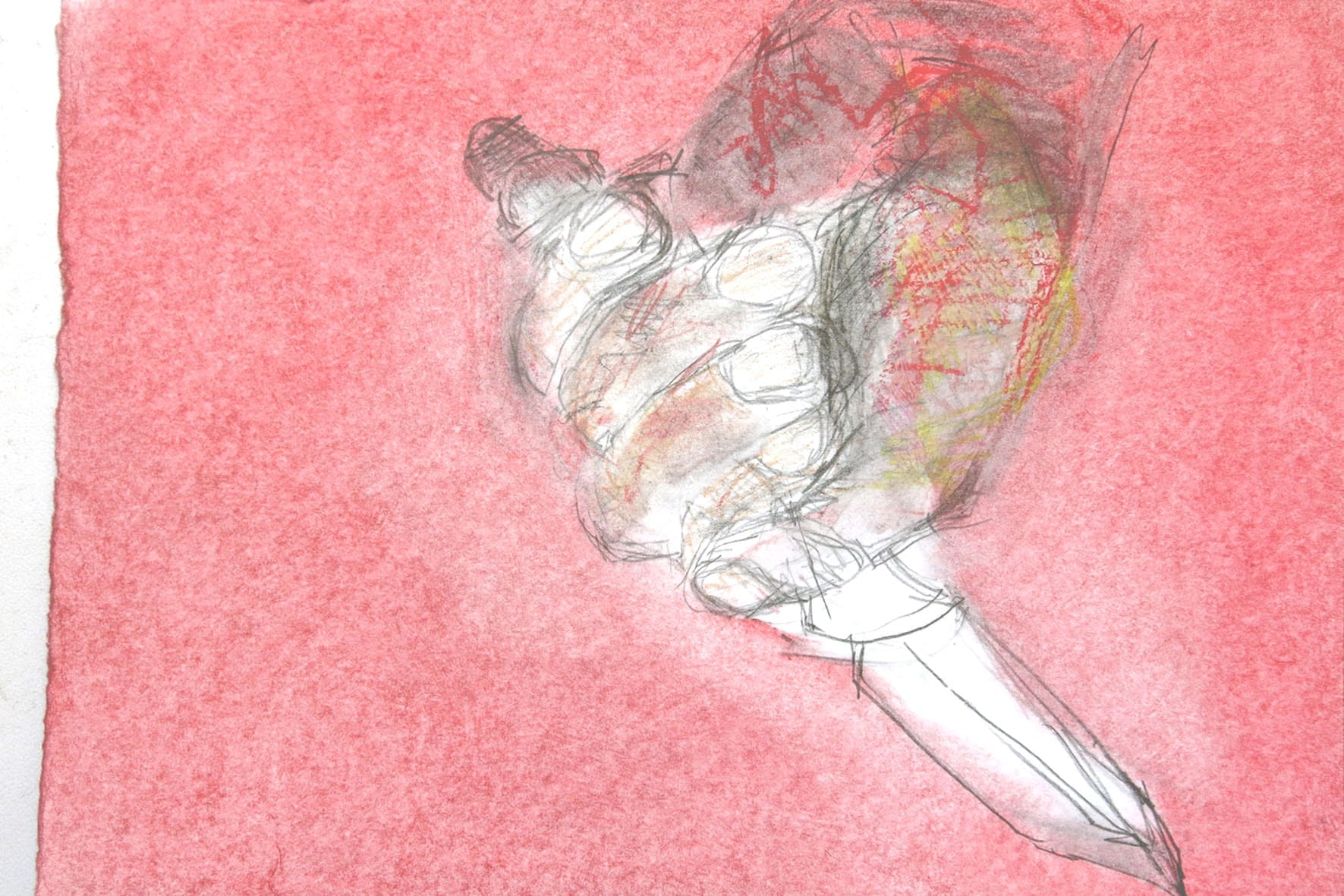

ВБ: А теперь все наоборот? Создание живописной поверхности идет не путем наложения густых, пастозных мазков, а путем изъятия красочного слоя. Картина как бы превращается в узоры, которые можно встретить на каких-то ободранных стенах, или в принты с впечатанными образами. Для меня наш живописный проект — это прежде всего исследовательский проект. Эта техника интересна мне, потому что она совершенно нова для меня. Мне интересно идти по пути именно такого взаимодействия с холстом. Возможно, это связано с тем, что поменялся сам темп восприятия. А пастозная фактура, кстати, все равно не исчезла до конца. Если внимательно посмотреть, то можно найти — редкие, правда — всполохи густых мазков на фоне мертвых полей холста. На ней задокументирован весь процесс ее производства, все карандашные линии, которые выступают и не убираются, стертости, пятна — следя за ними, можно воспроизвести процесс создания картины.

ИН: К слову о процессе. Я не помню выставки, на которой вы бы показывали такой объём рисунков. Но почему вы с Сашей в основном выставляете картины, а процессуальную часть — эскизы, источники материала, вырезки, оставляете вне поле зрения?

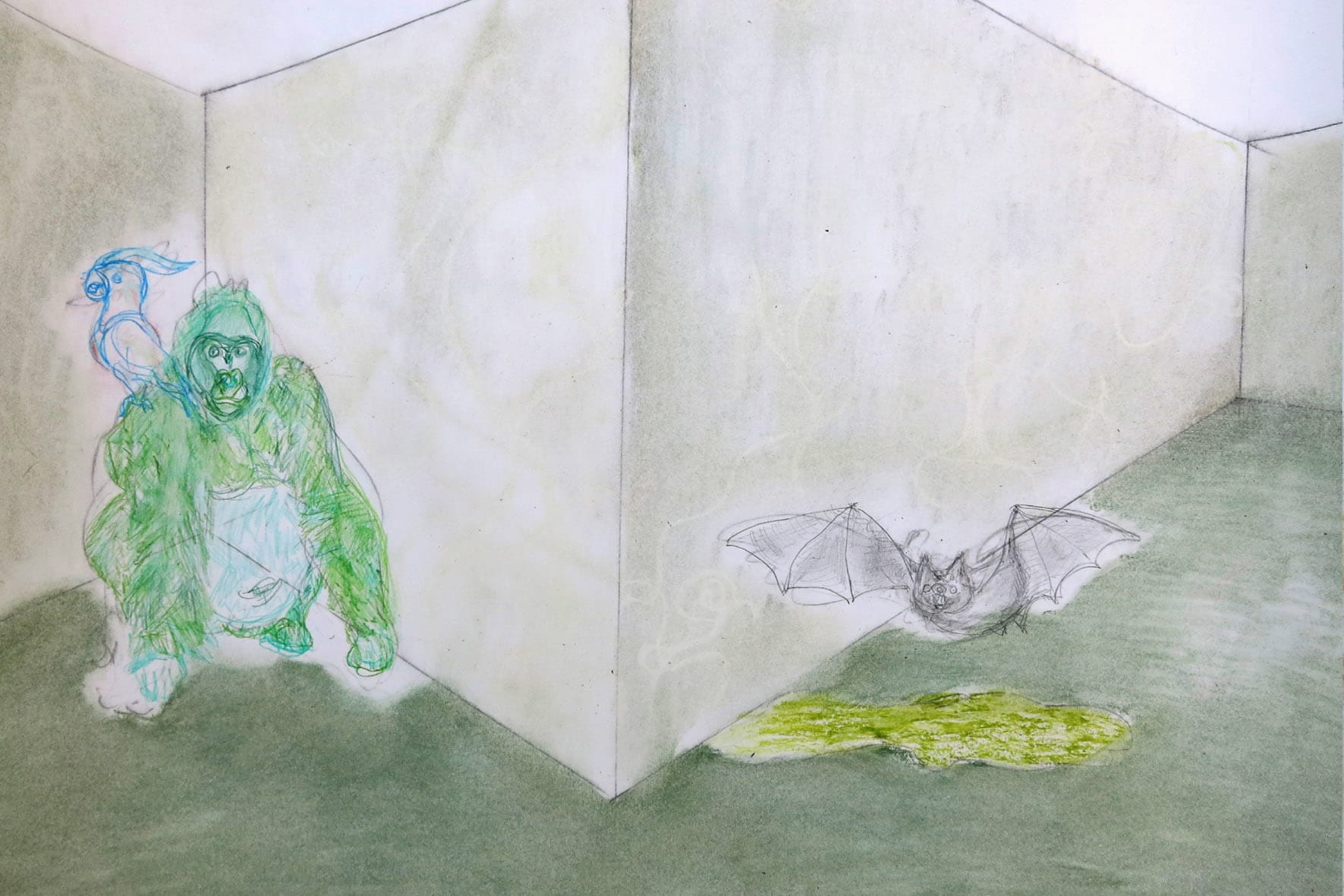

ВБ: Выставка «Перо» появилась, потому что в какой-то момент мы стали много времени уделять графике. Появилось очень много рисунков: и в качестве эскизов, и как самостоятельные произведения. Дальше возникла идея показать, какую роль играет подготовительная работа в процессе создания живописи, как вообще появляется образ, что ему предшествует и как он может видоизменятся во время процесса становления. Нельзя сказать, что в этой экспозиции более важной является картина — здесь важна вся инсталляция в целом, как незавершенный процесс: мы сидим с тобой за столом, с мусором из мастерской и можем менять что-то, дополнять. Вот свисающая леска с потолка — это след от объекта, который мы пытались повесить, но потом решили, что не стоит. Планка на стене служила рейкой для крепления картины. Мне нравится, что инсталляция получилась такой процессуальной, можно составить представление о мастерской художника — даже не столько о пространстве, сколько о внутреннем мире, его взгляде.

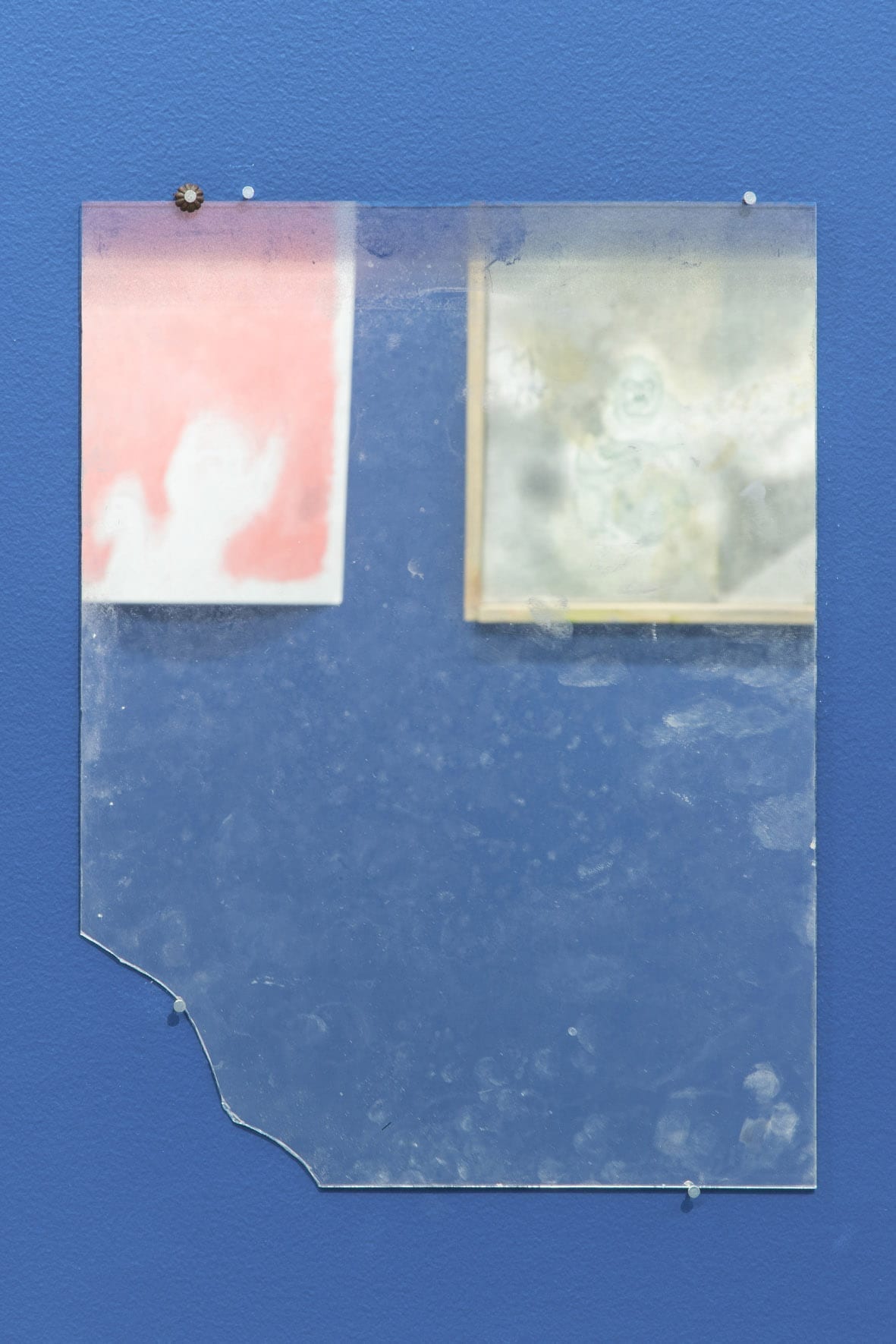

ИН: Я хотел бы поинтересоваться способом обрамления, для меня несколько необычным и неожиданным. Когда вы его показываете в контексте именно мастерской, он представляется так, словно вы в рабочем режиме делаете мини-экспозиции, чтобы «посмотреть на стене». Из-за этого у меня возник вопрос: насколько для вас важно в какой-то момент создать условную «рамку», отчуждающую произведение, чтобы посмотреть со стороны? Эти рамы натолкнули меня на мысль, что для вас отстранение от картины — это обязательный элемент ее создания. Для вас это важная категория?

ВБ: Нет. Рамы были сделаны во время подготовки к конкретной выставке. Вообще, мне кажется, здесь уместным вспомнить о стиле ванитáс, с которым можно соотнести наши работы: выцветшая живопись, скульптура из мусора, сделанные из мусора рамы, ковёр с розами, на котором разбросаны использованные тряпочки в краске, роза из проволоки, книга на стене — все это говорит нам о «суете сует». Кстати, книга — это целый ребус, зашифрованный. В ней ключ ко всей выставке, в ней сидит важная жаба. На стене поэтическая строчка из проклятых поэтов — Тристана Корбьер: «Передать розу, как клевер, сквозь прозорливой жабы веер». Жаба не случайно упомянута, потому что жаба, в буквальном смысле, поедает глазами. И нашу чувственную живопись зритель должен поедать глазами. Повторюсь, что для меня это попытка создания инсталляции, которая даже не посвящена картине, а картина просто в нее включена. Весь этот проект, все пространство задумано как одна картина, скажем так. Мне хотелось бы, чтобы это воспринималось как единое целое.

ИН: В свое время, Кабаков говорил, что его инсталляции — попытка дать зрителю возможность войти внутрь его же картин.

ВБ: У нас, скорее, даже не внутрь картины, а внутрь создания картины, где обособленные, зачастую неполноценные фрагменты должны связываться путем их прохождения. Пространство предполагает моторику, прохождение и прочитывание постоянно повторяющихся образов, которые меняют свои функции, значения, претерпевают стадии своего становления и нового прочтения. Например: повторяющийся карлик, свинья. Перо становится пером, подставка под пистолет становится вешалкой и т.д. Отчасти это было спровоцировано интересом к возникновению и функционированию образа как такового. В какой-то момент пространство должно оказаться не просто экспозицией формально расположенных вещей, а цельной системой, отчасти мимикрирующей под строение мозга. Поэтому в центральной части возникает намек на некую комнату c вполне конкретным набором объектов («таламус» перевод с греч. комната), схематически обозначенный «склад» — у передней стенки помещения и т.д.

В тоже время на все пространство было в какой мере наложен наш принцип создания живописных работ — остаточные вещи: рейка, на которой висел холст, лески оставленные внутри помещения, отверстия от шурупов. Это именно графические элементы, которые свидетельствуют о процессуальности создания пространства, по которым так же можно проследить как передвигались объекты, пока не заняли свои нынешние положения. Такой же подход можно проследить и в нашей живописи, когда весь этап отражен на поверхности, от начального рисунка до последнего мазка.

ИН: Давай вернемся к теме экспрессионизма, о котором ты упомянула в самом начале. Когда вы пишите вдвоем и раздельно, какую роль играет собственно экспрессивное, персональное переживание? Или ваша практика, в большей степени является исследовательской, как ты сказала?

ВБ: Экспрессионизм заканчивается на стадии создания эскизов и быстрых набросков: 10–20 набросков, из которых мы выбираем наиболее удачные образы и воплощаем их на холсте. В эскизах много рисунка карандашом, неправильные фигуры, искаженные формы, и это больше рисование по мотивам, чем четкая проработка будущей работы. В итоге в арсенале у нас оказывается только линейный эскиз, без каких-либо тональных и цветовых раскладок, и решения принимаются в процессы работы уже с холстом.

ИН: Мне приходилось несколько раз слышать относительно ваших работ, что они не столько экспрессивные, сколько завораживают какой-то содержащейся в них первобытной силой.

ВБ: Дикостью?

ИН: Я не хотел использовать это слово, но, в общем, да. Достаточно апокалиптическая картина мира, очень пессимистический взгляд, ничего хорошего нас не ждёт.

ВБ: Мне кажется, что все сейчас живут с этим ощущением. Информационное поле, вокруг нас, его насыщенность, переживания, которые исходят от всего этого, — как будто ты стоишь на пороге надвигающегося Апокалипсиса, как в фильме Триера «Меланхолия», помнишь?

ИН: Когда планета летит?

ВБ: Да. Они все жили в ожидании конца света. Во всяком случае, у меня давно уже такое ощущение. Это передается каким-то образом. Как ты считаешь, художник может быть совершенно свободен от своего внутреннего состояния, эмоций?

ИН: Хороший вопрос.

ВБ: Насколько он может быть дистанцирован по отношению к своему внутреннему миру? А потом главные герои в наших картинах — животные. Много обезьян, оленей, собаки, петухи, свиньи. Тоже про тоску в эпоху осознанного одиночества на планете.

ИН: А можно ли назвать мир ваших картин пост-апокалипсисом?

ВБ: Мне кажется, мира здесь мало: змея придавила человека, обезьяна разжигает костер в квартире, свинья кого-то жрет. То есть это уже не рай совсем.

ИН: Это похоже на мультсериал «Время приключений»! Я думаю, там очень близкий вам поэтический мир: жизнь главного героя мальчика и его друга антропоморфного бульдога, который с ним живет. У них масса приключений и разнообразные друзья: принцесса-вампирша, оживший пончик и, главное, там нет антропоцентричности. Человек — это один из возможных видов, героев этого мира. И что самое интересное: постепенно, не сразу, зритель узнает, что мир этого детского мультсериала существует после какого-то большого «бадабума», большой войны, скорее всего, ядерной. К чему я всех это рассказываю? Мне интересно, как в вашей художественной практике происходит связь между сновидениями, образами, которые вы видите внутри вас, и сторонними источниками, как, например, вырезки из журналов, изображения из интернета, кадры из кино.

ВБ: Экспроприирования тем и образов из информационных медиа и прессы практически нет. Персонажи и образы частично унаследованы от художественной практики каждого из нас, и со временем они переросли во что-то общее. Возможно, на первый взгляд кажется, что наши проекты населены большим количеством разнообразных героев, но, это тоже не так. Все эти герои повторяются, выстраиваются в специальный словарь, в свою экосистему, связанную одним нарративом. И мне, хотелось бы, чтобы за счет всего этого — разработанного нами живописного языка, повторяющихся образов, нарратива — живопись приобрела максимальную чувственность; чтобы про нее можно было бы сказать: «Живопись — это поэзия, которую видишь».

ИН: Интересно, что у вас происходит уравнивание очень разных персонажей, даже неодушевленных. Монашка смешивается с животным — это еще ладно (хотя, может быть, кому-то и не ладно, но допустим). Цветочек или странно одетый персонаж соседствует с полуабстрактной живописью. Иногда работы превращаются в чистую абстракцию. Но мне хочется понять, откуда происходит идея тотального перемешивания, которой не было у вас в сольном творчестве, такой mash-up, смешение всех героев? Когда вы работали порознь, зритель мог очень четко отделить одного персонажа от другого. А теперь — смешение всего и вся! Конечно, отказа от антропоцентричности, права животных, права растений и так далее — это очень важные темы сейчас. Но у вас это оказывается, как ты говоришь, очень личной историей. Вы создаёте такой «сверхсовременный» мир, где все уравнивается, и пластический язык которого старается резонировать на всю болезненность сегодняшнего дня. Мне кажется, что иногда ваши существа, герои, проваливаются внутрь картины: ты видишь, что это палец, а его владельца нету. Для меня это как раз и удивительно. Я как зритель воспринимаю это скорее как то, что вы впитали из окружающей действительности. На выставке «Перо» я увидел, что у вас огромное количество подготовительного материала. Что вы даже разузнали, что жаба ест глазами. Здесь все это складывается в странный, неочевидный пазл. Вы, с одной стороны, создаете очень личный, действительно поэтичный авторский мир, где все перемешано. Но с другой стороны, выставляете «буклет», который ты обозначила как «ребус» для зрителя.

ВБ: Зачастую сложно четко разделить личное и неличное. Мне кажется, все дело в поэтической составляющей: она делает возможным сочетание несочетаемого. Повторяющиеся мотивы, образы, рифмы, ритмы — за счет этого и создается особый живописный язык. «Смешение» и отражение одного в другом очень важно для нас, когда все, что на плоскости, обречено на взаимопроникновение. Можно даже расширить этот аспект и рассматривать его не просто как некий аннигиляционный эффект на плоскости, но еще и как попытку вывести это состояние вовне — повышая тактильность, минимизируя отражающую поверхность, варьируя глубину и попытку «приаттачить» непосредственно смотрящего в этот, в каком-то смысле, «пищеварительный акт».

А этот ребус отсылает в первую очередь к теории создания образа: сигнал поступает через глаза, потом воздействует на определенные части головного мозга. Сначала мы хотели сделать не буклет, а инсталляцию: сначала рисунки, и только в конце попадаешь к картине, которая должна там висеть.

ИН: А идея буклета — это Сашина идея?

ВБ: Да.

ИН: А как вы разделяете «ответственность»: где Сашина часть работы, а где твоя?

ВБ: Картина должна устраивать в конечном итоге и одного, и второго. Хотя бывает так, что Саше нравится картина, а мне нет. Или наоборот.

ИН: И ты переписываешь?

ВБ: Нет, не переписываю. Мы ее не показываем. Ее уже не переписать.

ИН: По сути это предполагает, что у вас есть некоторое идеальное конечное видение. Вы примерно представляете, что вы хотите получить.

ВБ: И да, и нет. Зачастую масса вещей происходит случайным образом: всё-таки наш подход во многом интуитивный, построенный на улавливании и воспроизведении состояний. Это не исключает анализа, но он происходит, скорее, постфактум, а не предшествует практике. По сути это последующая интерпретация, которая даже внутри дуэта может быть различной.

ИН: Тогда возникает вопрос: возможен ли в вашей совместной практике неожиданный результат, который удовлетворит обоих?

ВБ: На данный момент да. Но я думаю, что мы ещё слишком мало работаем вместе и, так сказать, ещё не уперлись в стену.

ИН: Думаешь, это может произойти?

ВБ: Думаю, да. Если развивать технику, в которой мы сейчас работаем, то в какой-то момент, она может наскучить, исчерпает свои возможности. Как определяется: картина удачная или неудачная? Какие критерии «отсева» удачных картин? Лично я не знаю. Мне кажется, ты как живописец должен меня понимать.

ИН: Понимаю. Но мне этот момент кажется неочевидным. Ведь в какой-то момент логика картины...

ВБ: Довлеет над тобой?

ИН: Именно. По-моему, Эрик Булатов или Олег Васильев (могу сейчас ошибаться) говорил, что когда начинаешь новую картину, страх перед белым холстом довлеет настолько, что в конечном итоге только строго построенная структура работы — эскиз, подмалевок или что-то ещё — дает возможность привести себя в более-менее спокойное состояние, чтобы картина тебя не подавила. Правильно ли я понял, что вы тоже не позволяете картине брать над собой верх?

ВБ: Можно иногда думать, что ты контролируешь картину, а потом все оказывается наоборот. Но что служит этой границей? Не знаю. Но существуют же каноны живописи.

ИН: Разве вы их соблюдаете?

ВБ: Думаю, в какой-то степени, да. Сочетающиеся цвета, живописный язык, пластика — все достаточно гармонично. Если совсем уйти от академических начал, то, грубо говоря, останется только подрамник. Все-таки ты все-равно зависим от каких-то правил.

ИН: Раз уж мы заговорили о канонах, то как ты относишься к так называемому «консервативному повороту»?

ВБ: Мне кажется, сама живопись, хотя это может быть неправомерное обобщение, любое серьезное занятие живописью подразумевает консервативное начало. Во-первых, это каждодневный труд. Говорят, что «сейчас мастерство неважно», но для меня это большой вопрос. Как живописец я сталкиваюсь с тем, что мне каждый день приходится рисовать эскизы, бесконечно работать, стоять у станка, повышать свой профессионализм, стремиться, чтобы качество картин было на уровне... Насколько можно быть свободным, авангардным, сверхсовременным художником занимаясь живописью? У меня нет ответа на этот вопрос.

ИН: Знаешь, мне кажется, что вы с Сашей развиваете идею сюрреалистической революции. Вы логично встраиваетесь в традицию Пьера Клоссовски, Бальтуса, Батая, Пикабиа. Будто шкурой «овечки прекрасной картины» вы почти в каждом проекте пытаетесь впихнуть революционного «волка» трансгрессивной этики. Вы каждый раз пытаетесь обыграть зрителя, отвлечь его внимание тончайшими живописными приёмами, чтобы выбить его из колеи, как только он присмотрится повнимательнее к произведению. Этот скрытый провокационный смысл, на мой взгляд, и пугает зрителя.

ВБ: Ну я же внутри и уже настолько привыкла к нашей мифологии и сюжетной линии, что, мне кажется, наши картины — и я даже часто переживаю по этому поводу — слишком милые и «причесанные». Ты говоришь, что они пугают, и это приятно слышать.

ИН: Я лично был свидетелем, когда люди сначала подходят, всматриваются, говорят: «Какие красивые цвета, как тонко написано», а потом, словно обжегшись, восклицают: «Ой, да здесь же какой-то разлагающийся труп!».

ВБ: Ну и хорошо, потому что у меня глаз «замылился», и мне кажется, что здесь уже ничего не происходит. Ну, павлин с оторванной головой, которого жарит обезьяна, или там труп, который спрятан в листьях вьющейся тыквы... Я уже не понимаю, на самом деле, насколько это провокационно. Может быть, все это провокационное пожирается или уже сожрано этим серьезным отношением к медиуму живописи, каждодневным трудом художника. Но мы пытаемся сохранить внутри картины разнонаправленные векторы, которые в определенный момент начинают взаимодействовать и противоречить друг другу, из-за чего и происходит это ощущение неоднозначности, возникает настроение тревоги, хотя на первый взгляд все вполне красивенько и уютно.

ИН: Вообще работа в мастерской — это достаточно тяжёлая физическая работа по созданию картин, своего рода монашеская практика…

ВБ: Ты знаешь, я даже думаю, что про живопись можно так сказать: «Живопись — это одиночество, похоть и надежда». Одиночество — потому что ты заточен в своей мастерской, обречён заниматься живописью. Похоть — потому что в принципе мне нравится ручной труд, это то, чем я занимаюсь. А надежда… Это все-таки… Нельзя терять надежду!

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.