Анна Ротаенко: Моя мама превращается в нейросеть

Интервью исследовательницы Екатерины Юшкевич с художницей Анной Ротаенко, посвященное работе «Моя мама превращается в нейросеть» открывает серию публикаций, посвященных вынужденному симбиозу музеев истории с социальными сетями и архивной фотографией.

Екатерина Юшкевич:

Разговоры (их будет три), которые будут опубликованы, появились

в рамках моего исследования для магистерской работы, в которой

я пыталась разобраться, как могут личные архивные фотографии из

социальных сетей использоваться в исторических выставках. Пока

это исследование остается «выпускной квалификационной работой»,

я, тем не менее, решила, что некоторые из разговоров могут быть

интересны и сами по себе.Кроме этого текста, я также готовлю к публикации опрос

сотрудников исторических музеев про их отношение к материалам из

социальных сетей, а также разговор с администраторами

популярных пабликов, посвященных архивной фотографии.Первым в этом цикле текстов станет интервью с Анной Ротаенко,

поскольку, кроме историков, я также отвожу центральное место

художникам и data-инженерам в мире будущего, где историческая

экспозиция будет строиться в том числе и на фотографиях из

социальных сетей.

Екатерина Юшкевич (ЕЮ): Расскажи, пожалуйста, общие вводные про фильм. О чем он для тебя, как устроен, где показывался?

Анна Ротаенко (АР): Среди высказываний моих ровесников я часто встречала обобщения в духе того, что старшее поколение политически бездумно. За последние пару десятилетий, наверное, многие семьи потеряли общий язык и способность к диалогу. Я вижу причину в политических репрессиях, полицейском произволе, аннексии Крыма, псевдо-консервативных изменениях в культурной политике вокруг нас. Мне было важно показать судьбу человека из СССР через личное высказывание, намеренно не отстраненно, без обобщений.

Это фильм или скорее медиа-объект, который собирает портрет моей мамы, времен ее молодости, из воспоминаний и фотографий. Я ей восхищаюсь и безумно люблю, но при этом наши взгляды находятся в конфликте. В каком-то смысле это также протез, который помог мне этот диалог между нами инициировать. Безусловно, мне повезло с материалом: тысячи фотографий и увлекательных историй. Например, о работе в СМИ, программировании на перфокартах в Советском Союзе, написание диплома в МГУ на тему «Архитектоника аргументации в публицистическом тексте на примере ранних работ Маркса

и Энгельса», а также его таинственное исчезновение, что превращает эту работу в подобие детектива.

Впервые она была показана на выставке «Современник. Начало» в ММОМА (апрель-май 2021), и отчасти создавалась к ее открытию.

Получив предложения поучаствовать в отчасти ретроспективном, отчасти художественном проекте об истории театра Современник, его первых десятилетиях, я поняла, что не хочу комментировать то, что для меня происходило в мифологизированном времени 50-х-60-х, и вместо этого передала микрофон свидетельнице тех времен. При этом изначальный интерес ко всей этой истории возник через фотографию, удивительный фотоархив который мне достался «в наследство» и с которым я путешествую по своим съемным комнатам.

АР: Как сказала моя знакомая критик Катерина Белоглазова — фильм выглядит как бесконечная сторис. Но фактически, это не длинная сторис, это много маленьких: похоже на процесс, как когда ты запускаешь Инстаграм и включаешь просмотр сторис друзей, и они листаются автоматически. Это может происходить бесконечно.

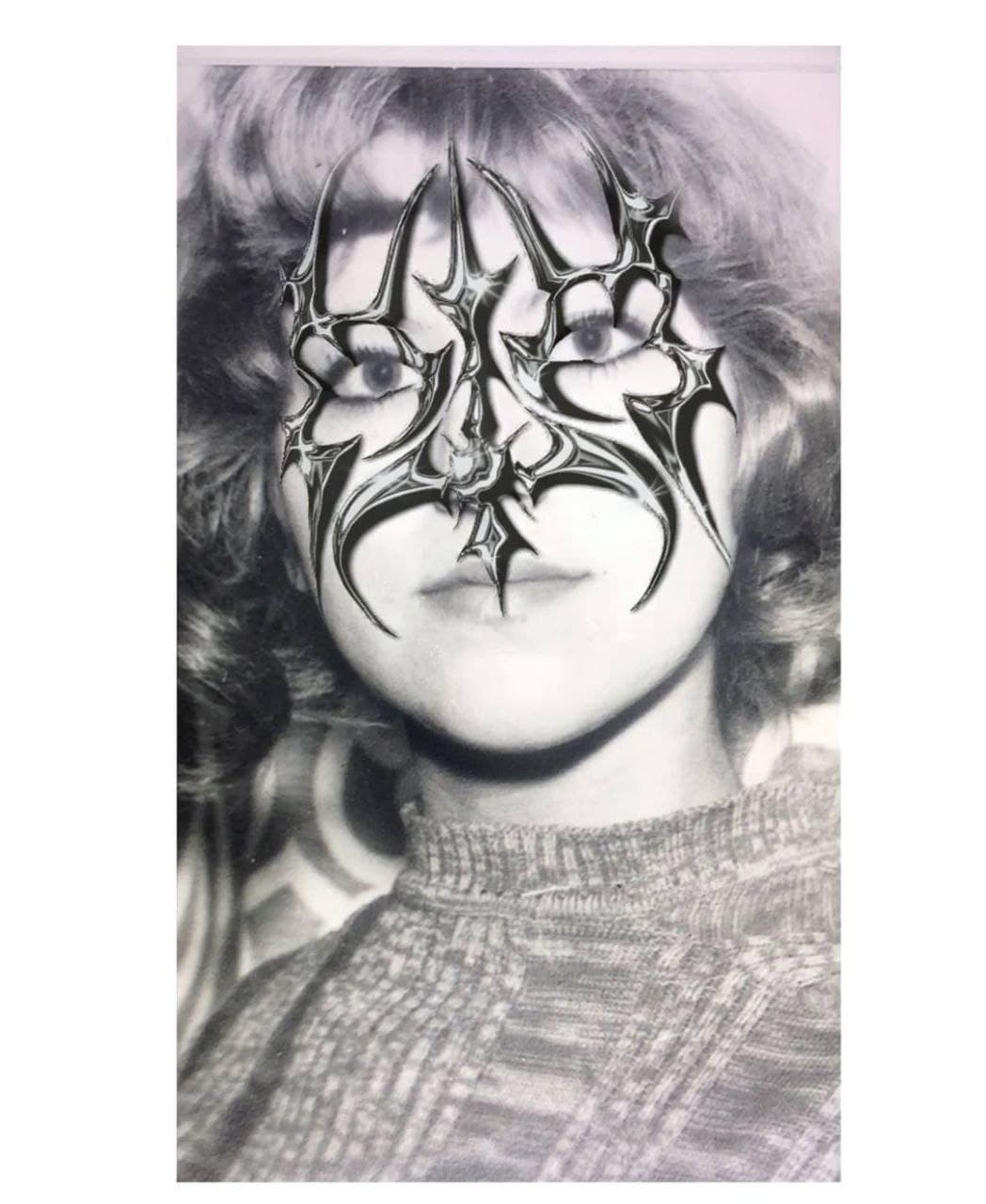

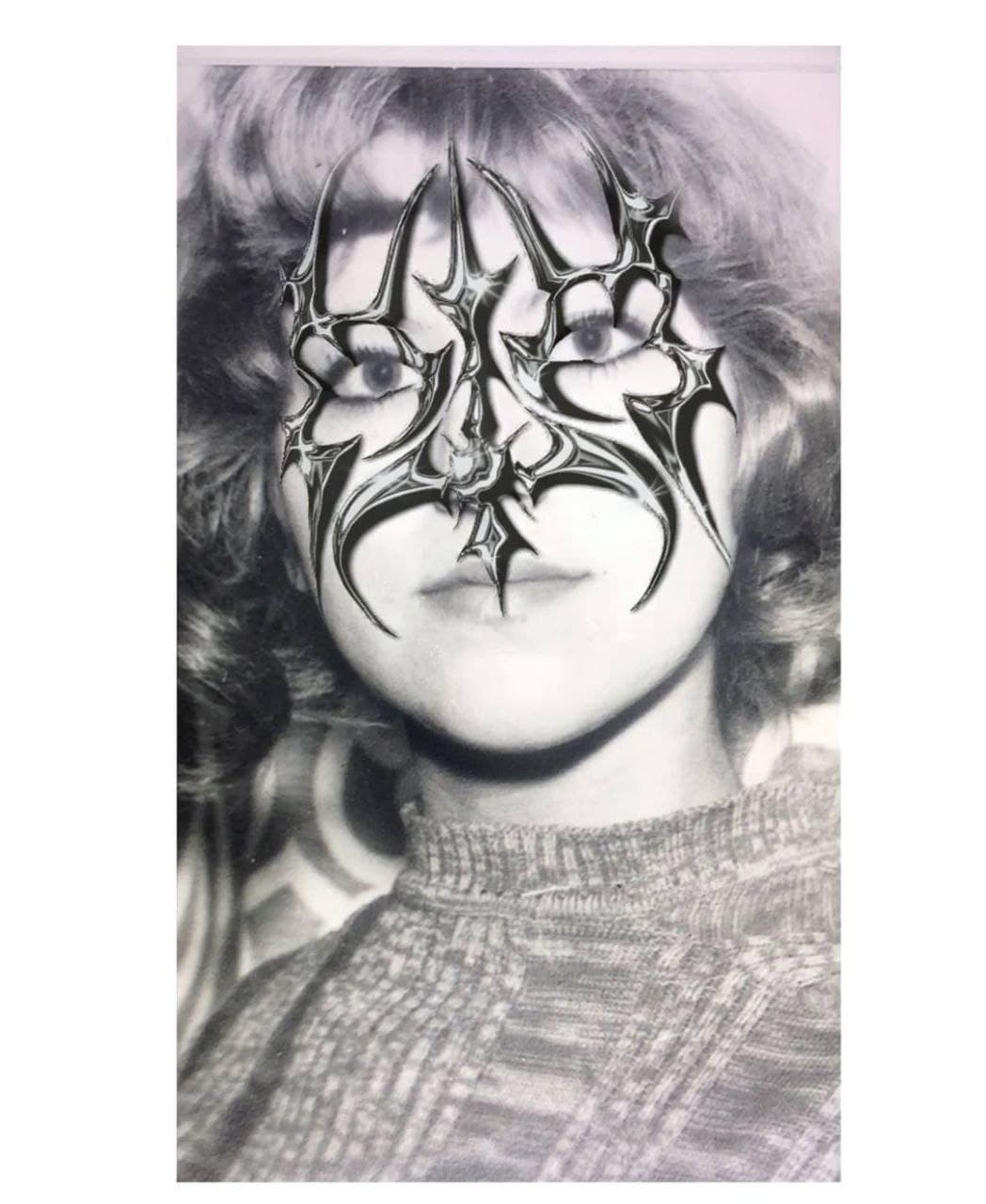

Для меня использования масок — один из ключевых приемов, который соединяет историю, которую мы узнаем из звуковой дорожки с актуальным моментом. Потому что речь идет о молодости в 60–70ых, и большая часть фотографий из этого периода. Мне казалось, что этот прием сделает этот процесс похожим на подсматривание за личной жизнью, персонифицирует истории, которые мамы рассказывает в этом видео.

С одной стороны, ты смотришь на эту историю, но изображение становится ближе к современному моменту. Но с другой стороны, есть определенная игра с тем, как были выбраны фотографии. Я поняла, что не в моих силах разобрать все 5000 снимков. Не в моих силах их даже посчитать. Плюс, мне интересно было показать саму разрозненность этого архива тоже. Сейчас он просто лежит в коробках и все эпохи перемешаны. Там находятся не только фотографии, которые делала моя мама (или когда снимали её), какой-то процент — это фотографии, которые она использовала в работе — в журналах и газетах для публикаций. Периодически появляются модели в платьях или известный человек и понятно, что это не соотносится с той любительской фотографией, которую я беру из ее архива. Все вместе находится. Мне важно было оставить это таким, как есть.

Голос мамы, ее рассказ, все проясняет. Но, если мы сейчас начнем рассматривать эти снимки, мы не поймем, кто эти люди, что они делали, какие-то детали будут неуловимыми. И мне важно было показать эту субъективность моей интерпретации того, что она рассказывает.

Также мне было важно показать мой взгляд, когда я пытаюсь расшифровать эти фотографии — по прическам, по каким-то признакам нелепым, как человек из этого времени. В названии я сравниваю маму с нейросетью, которая возникла и обучена на материале 60-ых, а я здесь тоже как нейросеть, но обученная на другой культуре, более позднего времени, 90-ых. Мама, через речь и этот фотоархив выдает мне большой поток данных, а я интерпретирую из собственной позиции, субъективно.

ЕЮ: С масками у меня только один вопрос, ты сказала, что они создают личный контакт с изображением, а мне наоборот показалось, что с ними происходит какая-то чертовщина. Знаешь, у Болдессари есть проект, когда он кружками цветными закрывает часть фотографии, и зритель вдруг замечает все остальное, что есть вокруг этого цветного кружка, за счет того, что самое главное, как кажется, скрыто.

В некоторых случаях, думаю, маски так работают — с одной стороны они на себя обращают очень много внимания, они цветные, динамичные, но, одновременно, ты вдруг замечаешь и все остальное вокруг, пытаясь угадать, собрать картинку.

АР: Я так и планировала. Изначально я думала сделать анонимными фотографии, убрать лица и оставить контекст — одежду, интерьер, композицию снимка. Есть красивые, художественные изображения, есть обычные, «фото на фоне».

И мне было важно подчеркнуть эту бытовую красоту. Когда я периодически в разные годы рассматривала архив, меня завораживало именно это. И молодость, и одежда, и стиль — в этом много и ностальгии, и эстетического наслаждения. Но лица, как мне казалось, мешали.

Когда мы смотрим на конкретное лицо, мы видим персонажа, даже придумываем его исходя из своего отношения к чертам лица. И не уделяем внимание тому, что происходит вокруг — наша интерпретация фокусируется на конкретном человеке, пусть даже воображаемом, а мне хотелось обобщить это до контекста, временного отрезка, но технически, в процессе работы, я решила оставлять часть лиц и так создавать некий темп. Это уже связано с желанием сделать работу чем-то средним между кино и инсталляцией, между институциональным искусством и документом. Тут важен темп монтажа, поэтому маски не везде.

То, как они визуально выглядят — это тоже результат некоторой игры. В процессе монтажа я шла по тексту и подставляла изображения, меняла местами и, чаще всего, или фотография очень формально иллюстрирует какую-то мысль, или она шуточно подстраивается.

ЕЮ: На картинках, на которых нет никаких эффектов, зритель сам этот эффект додумывает. Например, на фотографии с игрушками собачка и кролик сами как стикеры выглядят.

То есть тебя интересует не в последнюю очередь еще и история, к которой ты подключаешься через этот материал. История в значении области знания, history. Можно так сказать?

АР: Да, но она меня интересует через связку проблемы отцов и детей и через отношения к политическим событиям. Завязка этой работы появилась в таком наблюдении — моя мама любит говорить и человек она интересный, которым я восхищаюсь, но я не могла бы выслушать до конца многие из ее рассказов, которые есть в этом материале — просто потому что я стала бы перебивать или мне было бы некомфортно в прямом диалоге. Я подумала, что с помощью звукозаписи могу лишить нас этого спора и конфликта, убрать его за скобки. Я же не вступаю в диалог в этом фильме. Я бесконечно слушаю.

Например, конфликтный для меня момент — человек, который занимался и интересовался политикой, публицистикой и человеческим восприятием политики и писал работы на эту тему, сейчас голосует за Путина.

В итоге, каждый раз, когда я встречала какой-то беспокоящий меня сюжет, было двойственное чувство. С одной стороны, мне не нравится это слышать, с другой — это интересный материал. В процессе монтажа мне часто хотелось что-то вырезать.

Записано 6 часов аудио, мы три раза встречались для этого, садились на весь день. Могло быть и больше, но в какой-то момент я поняла, что этого достаточно. Именно для фильма. Когда я увидела, что есть центральная линия, связанная с пропажей диплома, все собралось.

Если говорить про историю, мне хотелось показать события, которые быстро стираются — женщины в истории СССР, женщины-программистки, женщины-феминистки, к которым принадлежит моя мама, об этом обычно не остается информации в книгах, а это обидно.

ЕЮ: Я все пятьдесят минут фильма пыталась понять, какие взгляды у твоей мамы, и это совсем не очевидно.

АР: Да, потому что она говорит о прошлом. Если бы она переключилась в актуальные события, она стала бы говорить об этом, наверное. Мы поэтому 90-ых совсем немного коснулись. Я не стала спрашивать о Грозном, Путине и Москве. Там есть пара вкраплений, она сказала, что она криптобабушка и про ковид в конце одна фраза. Я хотела сделать историю внутри фильма соответствующей временному периоду самой фотографии. Поскольку после появления цифровой фотографии, даже после появления цветной, их становится значительно меньше. 90-ых там совсем чуть-чуть, 2000-ых вообще нет. Трансляция идет из мамы нынешнего дня, но на материале мифологии прекрасных дней юности.

ЕЮ: То есть у тебя не было какого-то плана, мама просто рассказывала все, что ей хотелось рассказать, верно?

АР: При записи да. Нарратив я выстраивала потом из материала.

Я хотела сделать фильм длительностью 40 минут, чуть больше/меньше. По фотографиям, которые мне удалось отсканировать я понимала, сколько это может быть по времени. В целом, для восприятия это все равно очень длинное видео, не классическое видео эссе, где 20 минут, примерно. Получается полный метр.

Там было три типа материала: зеленый — приятные воспоминания, красный — ругательства или вещи, которые меня при прослушивании задевают и оранжевый — это основная линия, про пропажу диплома. Поэтому моей задачей было в биографической последовательности спрятать этот рассказ, чтобы он развивался постепенно, не одним махом, а собирался по фрагментам, поэтому он идет на протяжении всего фильма, перемежаясь с остальными фрагментами, которые тоже важны.

Мы узнаем, что был такой труд и исчез, но мы не знаем почему, поэтому появляется весь этот контекст из детства, советского времени, как жили люди, в очереди стояли, куда ходили. Возможно, этот контекст может объяснить, что именно произошло. Я не говорю прямо и сама до конца не знаю, что случилось с дипломом, но по контексту можно что-то предположить.

ЕЮ: Это похоже на то, как работает фотография, когда дает нам какие-то данные, но ничего не проясняет до конца.

Мне показалось, что фильм такой медленный и неторопливый, потому что речь и материал к этому очень располагают. При этом есть спешка со сменой картинок, такое мельтешение, свойственное настоящему моменту, но речь твоей мамы, она из другого времени и в этом тоже какой-то формальный конфликт есть.

Ты хотела бы, чтобы видео работало как фильм, который от начала до конца смотрит зритель? На выставке ведь не предполагается долгое погружение в работу, и, мне казалось, возможность этого беглого обращения заложена тоже.

АР: На выставке я предполагала, в зависимости от того, интересно зрителю или нет, он проведет две минуты или пятнадцать, чтобы словить хотя бы 3–4 фрагмента. Даже по такой короткой части, в принципе, можно будет понять, о чем работа. Но есть другой путь — показывать это как кино. Я планирую сделать и так и так.

ЕЮ: И в интернете ты тоже планируешь показывать?

АР: Да, на мой взгляд, тема отцов и детей достаточно актуальная и у работы нет специфики, из-за которой она могла бы быть интересна только узкому кругу зрителей современной искусства. Хотелось придумать способ показать фильм широкой аудитории, несмотря на то, что он такой экспериментальный — это не настоящее кино, а что-то между документальной и медиа-работой. Поэтому я хочу сделать сайт, на котором будет показываться это видео, но так, чтобы он открывался только с мобильных устройств — поработать с персональными экранами, как с элементами инсталляции. Видео нельзя будет открыть на горизонтальном экране, только на вертикальном — это приблизит его к виду сторис. И видео так будет даже удобнее воспринимать: можно как подкаст или аудио книгу просто слушать в электричке, можно смотреть только на картинку. Я пока не знаю, как и когда буду это реализовывать, но идея такая.

Мне часто советуют выложить как IGTV, в Инстаграм. Но мне это не очень нравится, оно так потеряется, с одной стороны, а с другой — мне бы хотелось сделать медиа-повод, связанный с доступностью современного искусства и экспериментальных авторских работ. Сейчас это не очень популярные у широкой аудитории вещи. Есть выставки и фестивали, а есть большое кино в кинотеатрах.

ЕЮ: Ты связываешь свою работу с традицией видеоэссе или фотофильмом?

АР: Скорее есть инструменты, которые мне близки. Пользовательские программы, их интерфейсы. Я делала видео, снятое в компьютерной игре, у меня была работа с приложением для детей, которое производит звуки. Для меня это важно, потому что важна демократизация средств производства искусства. В том числе мне близки идеи “Критических инженеров”, они написали манифест о том, что технологии становятся все более непрозрачными и поставили перед собой задачу их расколдовывать, меняя контекст. Они работали в 90-ые, как хактивисты, но я и на данный момент вижу потенциал таких действий в обычных пользовательских вещах, таких как Инстаграм, базовые фильтры из Фотошопа и тд.

ЕЮ: Меня еще твоя работа заинтересовала, потому что этот жанр — фотофильм — почему-то совершенно не популярен у фотографов, хотя как инструмент для формирования нарратива мог бы стать альтернативой фотокнигам. Но, из-за того, что практически нет примеров таких работ, получается, что его и не прочувствовать. Многие воспринимаю это как слайд-шоу под музыку и не видят потенциал, который есть у пауз между фотографиями и недосказанности таких сообщений, как раскрывается кинематографичность отдельного снимка, как это может с аудио работать. Почему-то мало кого это все вдохновляет. Хотя как раз сторис должно бы сделать этот жанр визуально привычным Поэтому, я подумала, что даже в образовательном смысле хорошо, что твоя работа появилась.

Мой последний вопрос – видишь ли ты какие-то этические проблемы в обращении к чужим архивам? В случае с мамой это не совсем работает. Но это довольно популярная стратегия, когда кто-то находит коробку с чужими снимками или покупает на барахолке и дальше вышивает, поет, складывает в какую-то свою последовательность. А с появлением новых технологий и инструментов для поиска таких материалов становится все больше, можно брать фотографии из социальных сетей и бесконечно что-то с ними придумывать. Огромные массивы таких материалов доступны, а наши возможности взаимодействия с ними никак не ограничены – мемы здесь хороший пример.

Любая любительская фотография приоткрывает смотрящему аспекты чужой личной жизни, часто адресатом снимка предполагался или сам фотограф или его близкие друзья и родственники, а теперь снимок оказывается беззащитным в чужих руках, вырванным из контекста. Что ты думаешь об этом?

АР: Сложный вопрос. Нужны примеры нарушений таких этических. О проблеме осознанности в этом говорят очень мало, при этом я не могу винить людей, которые делают работы с цифровыми артефактами, потому что это по сути своей естественно. Мне проще на моем конкретном примере говорить про этические вопросы.

Я спрашивала маму и объяснила ей все, что я буду делать, прежде чем приступить к этой работе. У нее в этом смысле достаточно свободные взгляды, и мне было сложно представить, чтобы она отказалась. Но это специфичная очень ситуация.

Там есть другой этический момент, который не очень заметен, хотя мне казалось, что он будет – радикальность некоторых высказываний и реакция зрителя. В основном сама форма не дает кому-то разозлиться, может быть, это зависит от контекста выставления работы. Мама ругает Украину и даже проявляет нетерпимость, иногда в высказываниях появляется странный какой-то национализм. Попробуй я сейчас выставить это в Киеве, мне бы, может быть, прилетело. Но я отношусь к этому материалу в критическом ключе, намеренно не цензурирую, но обращаю внимание на несоответствие наших взглядов. Я же не знаю, какой зритель с этим столкнется, кому-то будет окей. И в этом смысле это получилось не таким явным. Я встретила только зрителя, которому все понравилось. Для меня самой вопрос, можно ли такие высказывания показывать. Понятно, что это прием, провокативный, но тем не менее.

По поводу полномочий и права показывать высказывания, которые могут потенциально вызвать негативную реакцию или кого-то обидеть, достаточно спорный момент.

Внутри этого фрагментированного нарратива большинство высказанных мамой позиций противоречат друг другу. Мне было интересно показать эту алогичность, противоречивость, на примере человека, который исследовал влияние на людей внешних политических обстоятельств, посмотреть, как они повлияли и на неё.

Работу Анны Ротаенко «Моя мама превращается в нейосеть» в скором времени можно будет увидеть на выставке номинантов арт-премии в Зарядье.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.