Биткойн — это кошки в Австралии

Текст дискуссии, прошедшей в рамках выставки Алексея Булдакова «Дарящие надежду», — о том, как город — порождение человека для человека — вмещает в себе условное «человеческое», «животное» и «машинное»

Дискуссия в рамках выставки Алексея Булдакова «Дарящие надежду». Москва, Галерея XL, 14.06.2016 // Фото: Галерея XL

14 июня в галерее XL в рамках выставки Алексея Булдакова состоялся круглый стол «Самоорганизация кошек, людей и машин». Речь шла о том, как город — порождение человека для человека — вмещает в себе условное «человеческое», «животное» и «машинное». Городская фауна — представители хаоса и иррационального в городской упорядоченной среде — обнаруживает аналогию с процессами самоорганизации людей, которые часто происходят без ведома управляющего аппарата и рациональных посылок, а также дарк-вэбом и развитием технологий вообще, которое сложно запланировать и предугадать. Краеугольным камнем в историях из разных областей оказывается вопрос межличностного доверия, которое не гарантируется вышестоящим авторитетом. Публикуем текст беседы.

Участники:

Алексей Булдаков — художник, один из участников проекта «Лаборатория городской фауны». В своей практике занимается изучением городской фауны и её межвидовых отношений с человеком. Закончил факультет социальной антропологии РГГУ. С 1998 по 2002 — участник общества «Радек». Участвовал в «Манифесте» (2002) и Стамбульской биеннале (2007).

Группировка eeefff (Дина Жук, Коля Спесивцев) — художники, работают с новыми медиа, в своей практике исследуют современную медиасреду и эффекты, которые она оказывает на человека. Экспериментируют с переконфигурацией связей между акторами человеческой и нечеловеческой природы, которые действуют на пересечении технологии, цифровой инфраструктуры, городской культуры, психологии и экономики. Соорганизаторы Дома культуры «Делай Сам/а», члены «Летучей Кооперации».

Пётр Иванов — социолог, урбанист, младший научный сотрудник и преподаватель Высшей школы урбанистики им А. А. Высоковского НИУ-ВШЭ, куратор «Лаборатории полевых исследований города». Занимается городскими исследованиями, социологией пространства, социальной географией, исследованиями социального капитала и соседских сообществ.

Михаил Ширков — интернет-активист, инженер веб и телеком профиля, популяризатор движения CryptoParty.

Модератор: Ольга Данилкина — арт-журналист, главный редактор журнала Aroundart.ru

Содержание:

1. Культ городского паразитизма

2. Голубеводы-атланты: история московских голубятен

3. Спор социолога с ландышем

4. Репутация простых чисел

5. Реальность «облака»

6. Послесловие: как погреть животных, участвуя в блокчейне

1. Культ городского паразитизма

Алексей Булдаков. Рисунок из серии «Голубиные пастбища». 2013. Проект «Долина попрошаек», совместно с Анастасией Потемкиной в рамках платформы «Лаборатории городской фауны». Берген, Первая бергенская ассамблея «Понедельник начинается в субботу» (кураторы Екатерина Деготь и Давид Рифф) // Фото: urbanfaunalab.org

Алексей Булдаков: Последние пять лет я занимаюсь наблюдением и описанием городской фауны, взаимодействия между разными видами в городе. На мой взгляд, это очень интересная область наблюдения для художника. Самоорганизация городской фауны происходит на виду, параллельно и со-зависимо с самоорганизацией людей. Городская фауна — это прежде всего самые распространенные виды, которых мы уже не замечаем — например, голуби и кошки. Это представители хаоса и иррационального в городской упорядоченной среде. Город строился для людей и людьми, для воспроизводства человеческого потенциала. Но тем не менее в нём процветает огромное количество других видов, хотя для них не предназначена эта среда, но они в ней выживают благодаря действиям людей. Мне как художнику очень интересно их выживание и то, что ему способствует иррациональное человеческое поведение — например, забота о бездомных животных, несмотря на то, что они представляют собой опасность — являются разносчиками заразы. Существование городской фауны — это пограничный феномен на стыке человеческой психологии, экономики, политики, власти.

Я видел множество примеров такого взаимодействия в разных уголках мира — пока только в северном полушарии. И в Америке, и в России, и в Европе находятся абсолютно одинаковые случаи такого межвидового взаимодействия — человека и городских животных.

Последний самый яркий пример — это Розалия Эдуардовна, которая живет в Москве напротив ТАСС, в Леонтьевском переулке, дом 2. У нее целый двор, полный кошек и голубей. Она очень интеллигентный и просвещённый человек, в 90-е у нее был один из первых ресторанов постсоветского времени, в котором бывали многие бизнесмены. Она человек ельцинской эпохи, у которого было огромное количество связей в то время, а сейчас не осталось ничего, кроме своего дома. Она живет в нём лет 70, кошкам там — лет 20, дом уже доживает последние годы, хотя она выступала активистом, пыталась сделать что-то, чтобы спасти его от полного разрушения.

Я рассматриваю этот случай комплексно: пожилая женщина живёт в самом центре Москвы, в 500 метрах от Красной площади, она обросла почти полностью другими видами — и внутри (мы все на 90% состоим из бактерий), и вне — голуби, кошки, крысы. Она своего рода агрегатор межвидового альтруизма. У нее всегда открыта дверь, голуби беспрепятственно влетают в ее жилище, которое ими изрядно обгажено.

Алексей Булдаков, Анастасия Потемкина, Дмитрий Потемкин в рамках платформы «Лаборатория городской фауны». Скульптура «Плюс-минус бесконечность». 2012. Москва, выставка «Президиум ложных калькуляций» (куратор Анастасия Рябова) // Фото: urbanfaunalab.org

Мне интересна городская фауна, потому что она находится на периферии внимания. Мы скорее замечаем рекламные щиты, красивых женщин и мужчин, машины, архитектуру, так называемое «благоустройство» города, которое активно проводится сейчас в Москве, но не эти явления. Мы замечаем скульптуры из растительности на Тверской, но не голубей. В этом я увидел аналогию с процессами самоорганизации людей, которая часто тоже происходит не так, как запланировано управляющим аппаратом — тем же государством, а по некой ошибке, в некоем условном хаосе. Другая аналогия — дарк-вэб, технологии блокчейн, криптовалюты — очень модная сейчас тема в гуманитарных науках и искусстве, мостик между нами-гуманитариями и научным и IT-сообществом. Развитие технологий — тоже часто что-то незапланированное, не контролируемое властью.

Ольга Данилкина: Ты часто используешь понятие городского паразитизма. Что ты под ним понимаешь?

АБ: То, что люди в городе заботятся о животных, в науке очень сложно объяснить и рационализировать. В природе межвидовой альтруизм, то есть забота о другом виде, встречаются крайне редко, а в городе — всё наоборот. Потому что город — это очень сложный цивилизационный феномен. Я эти отношения — заботу о другом — описываю в терминах культа, культовой практики, которая происходит на регулярной основе и абсолютно иррациональна по своей природе. Допустим, то, что так много голубей у Библиотеки им. Ленина, это, в том числе, результат того, что туда регулярно приходят две женщины с огромными мешками уже накрошенного хлеба и разбрасывают его. Так надо уметь!

Отсюда у меня появилось определение — культ городского паразитизма, где слово «паразит» используется в своей оригинальной этимологии: греческое «параситос» — это человек, который является сотрапезником, сидит напротив тебя за обеденным столом. Паразиты в этом значении — это персонажи древнегреческой сатиры, которых власть имущие приглашали на пир. Этот жест уже можно описать термином потлач, то есть утверждение статуса богатого над бедным через показную жертву, милостыню. Бедные в данном случае — это весёлая маргинальная богема, обнищавшие горожане, которые шутили, попадали в неудобные ситуации, и потом, согласно жанру, были наказаны за то, что слишком жадны.

Этот культ порождает экономику городского паразитизма: излишки производства, зерна (греч. «ситос» — зерно) и тепла становятся условием возникновения паразитов. Паразиты — это мусорщики, живущие за счёт отходов. В этих отношениях появляется и своя политика: паразиты собираются в сегрегации, но для города они — разносчики заразы, они гадят на памятники и т.д. При этом часть из них становится объектами уничтожения — как, например, чайки, другая — объектами культа, альтруизма, такая свободная богема.

2. Голубеводы-атланты: история московских голубятен

Голубятня на улице Макаренко в Москве и ее случайный посетитель // Фото: Елена Ищенко

АБ: Один из наших сегодняшних гостей — Петр Иванов — тоже изучает голубей, но, в отличие от меня, делает это как социолог и урбанист. У меня к нему следующий вопрос: как вы рассматриваете в своих исследованиях голубей — как феномен биологический или социальный?

Пётр Иванов: По первому образованию я социолог, поэтому у меня онтологически заложено социологическое восприятие голубей, но при этом есть некая эмпирическая область моей работы — исследования. Голубями мы с коллегами по Лаборатории полевых исследований города занялись в прошлом году. Началось все с того, что для другого исследования нам нужно было откартографировать район Котловки. Мы ходили в каждую дверь, сначала увидели плакаты с депутатом по фамилии Выборный — посмеялись, потом дошли до зданий, которые мы интерпретировали как гаражи, но вдруг увидели, что на них написано «РОО Сообщество голубеводов-любителей. Голубятня Владимира Критинина». Вечер говорящих фамилий продолжается! — посмеялись мы. Дальше мы начали гуглить тему голубятен и обнаружили, что это невероятно интересный урбанистический объект. Например, чтобы установить голубятню до 2012 года, нужно было иметь удостоверение о членстве в Союзе голубеводов: то есть человек, который не является голубеводом в глазах других голубеводов, голубятню установить не мог.

ОД: Как Союз художников когда-то!

ПИ: Типа того. В 2012 году Собянин возмутился, что торговый центр в Москве построить проще, чем голубятню, и этот пункт отменили. Дальше изменились СНИПы и вывели из законного состояния примерно половину голубятни в Москве: увеличилось расстояние от жилых домов, в котором допустимо их располагать. И так включились механизмы, которые мы сейчас исследуем: мы пытаемся понять, как устраиваются договоренности местных жителей и власти о голубятнях, при том что половина этих голубятен незаконна.

В рамках исследования мы начали поднимать историю, чтобы понять, как эти самые голубятни вообще появились. История оказалась долгая. Где-то до революции и затем сопутствующего ей голода поголовье голубей в Москве было не очень большое. Они использовались для почтовых сообщений и редкими любителями разводились для красоты. На еду голубей не было, для Москвы это инвазивный вид. Дальше случилась Великая октябрьская революция: большую часть голубей съели. Затем — сталинские репрессии, значительную их часть «репрессировали» вместе с частными почтовыми голубятнями, ведь если у тебя есть частная почтовая голубятня, то ты можешь на другую частную почтовую голубятню сообщать антисоветсткую информацию. Потом началась Вторая мировая война: голуби тоже воевали — они использовались для уничтожения фанерных самолетов на аэродромах, с ними доставляли снаряд. Все это привело к тому, что на 9 мая 1945 года поголовье московских голубей составляло 8 тысяч.

Голубятня на улице Макаренко в Москве // Фото: Елена Ищенко

Дальше Пабло Пикассо нарисовал картину «Голубь мира». Из-за левых взглядов он очень приглянулся советскому начальству, и какой-то накокаиненный советский начальник, вдохновившись, придумал отпустить в небо Москвы на закрытии Фестиваля молодежи 1958 года 100 тысяч белых голубей. Сказано — сделано. Моментально на базе центральных комсомольских организаций появляется 17 сообществ голубеводов-любителей и НИИ Голубеводства, которые свозят голубей, в основном с Кавказа, чтобы вывести белых. Для строительства голубятен в разных частях города выделяются строительные элементы, которые раньше шли на гаражи. Хлебзаводы обязывают развозить зерно по голубятням, а участковых — следить, чтобы заводы это делали. За два года поголовье московских голубей увеличилось с 8 тысяч до полумиллиона, 100 тысяч из которых были радостно отпущены в небо Москвы в 1958 году. И после этого советская власть про голубей за ненадобностью забыла.

К тому моменту появился Союз голубеводов-любителей, членам которого эта деятельность даже понравилась. Наступили 60-е годы — худшее время в истории мужчин в России: выросло послевоенное поколение, в котором уравнялись зарплаты мужчин и женщин, а женщина скорее стала начальником в семье, потому что она поняла, что вероятно она получила пост за счет того, что мужчина ушел на войну и не вернулся. Мужчина как фигура остался, но он зарабатывает столько же, сколько и она, а она — взрослая советская женщина, например, директор ЖЭКа, и этот мужик что-то еще будет ей говорить… Таким образом 60-е — это бум мужских увлечений в Советском союзе, потому что негде стало больше быть мужчиной! Были такие варианты: разводить голубей, либо идти в гараж, либо — играть в шахматы, нарды или собирать марки, то есть — куда-нибудь, где он может показать, что у него что-то самое большое и редкое. В общем, случился кризис мужского гендера. Соответственно голубеводы говорят, что 60-е — это был их расцвет. Кроме обычного, появилось еще и спортивное голубеводство, приверженцы которого ценят в голубях скорость, а не красоту, как их предшественники, — начались горячие споры.

ОД: То есть голубеводы тренировали голубей?

ПИ: Да, спортивное голубеводство — это как радиоспорт, некое спортивное ориентирование с голубями, где они используются для передачи сообщений и прохождения трассы. И вот в 90-е годы, как рассказывают голубеводы, молодёжь ушла из голубеводства. Если мы сравним относительный доход мужчин и женщин в 60-х и 90-х, то у нас возникнет гипотеза, почему так произошло: в 90-е у мужчин резко снова появилась сфера, где можно реализовывать свою маскулинность помимо голубятен — бизнес, бандитизм и прочее.

Голубятня на улице Макаренко в Москве // Фото: Елена Ищенко

ОД: То есть получилось, что голубеводство зависит от состояния отношений гендера в обществе?

ПИ: Да. У одной из моих стажёрок дедушка живёт в Таджикистане в частном секторе, и у него есть голубятня. Она рассказала, что её мама и бабушка воют, потому что дедушка голубятней только любуется, а мама и бабушка там убираются. То есть получилось, что в московской гендерной структуре голубятня — про ускользание мужчины из семьи, а наложившись на более традиционную структуру Таджикистана, она про то, как мужик придумывает ещё одно средство эксплуатации женщины.

Интересен ещё один момент: большинство голубятен, с которыми мы сталкивались в Москве, достались людям по наследству. То есть человек никогда не был голубеводом, они ему совершенно не интересны, но тут умирает его друг, который держал голубятню, и он думает, как же голуби будут без него, — и считает, что обязан дело продолжать. Мы неоднократно сталкивались с голубятнями, которые продолжают существовать вовсе не из-за того, что голуби становятся смыслом жизни человека, а потому что он просто чувствует долг перед другом, для которого это было делом жизни.

И вот однажды я пил пиво около голубятни на улице Макаренко. Это одна из знаменитейших голубятен, потому что кроме голубей там есть фазаны, павлины, лебеди — кого только нету. Я пришёл с приятелем, сел на лавочку, смотрю на фазанов, пью пиво, и тут подходит владелец голубятни и говорит: «Ребят, вы чего?». Мы отвечаем: «Как чего? Мы пьем пиво, смотрим на голубей». «Ну ребят, вы же не понимаете, должно же ведь что-то оставаться…» Так у меня появилось подозрение — и, вероятно, мы подтвердим его нынешним исследованием, — что в текущем мире голубеводы — это такие атланты, которые держат небо, которое уже обрушилось, но не в тех фрагментах, которые они держат. Главная претензия того голубевода к нам заключалась в том, что мы с приятелем в тщательно создаваемом им пространстве порядка создаем недопустимую дезорганизацию, мы разрушаем мир, который он строит, в котором нужно с чем-то соприкасаться, чувствовать. Разводя голубей, фазанов и лебедей, он выстраивает миропорядок.

АБ: Разве это фактически не так? Может быть, он один из немногих, кто противостоит «благоустройству» города на волне инновации? Он действительно терпит и держится пока в этом не открытом противостоянии — не выходит с канистрой бензина на Тверской бульвар и поджигает, а разводит голубей, голуби становятся его стеной.

3. Спор социолога с ландышем

Алексей Булдаков. Рисунок из серии «Кошки МЭЛЗ». 2012. Проект «Экспансивные виды МЭЛЗ», совместно с Анастасией Потемкиной в рамках платформы «Лаборатории городской фауны». Венеция, выставка «Шоссе энтузиастов» (кураторы Катерина Чучалина и Сильвия Франческини) // Фото: urbanfaunalab.org

ПИ: И вот отсюда как раз начинается второй сюжет, который я хотел изложить — он связан с историей социологии и тем, что в ней происходит сейчас, как природные факторы вышли в исследованиях на один уровень с социальными. Есть потрясающий социолог Колин Джеролмак, который в социологическом сообществе получил прозвище Pigeon Guy, потому что защитил PhD на тему того, зачем турецкие эмигранты в Германии разводят голубей. На основании этого исследования он понял, что у социологии есть большая онтологическая проблема.

Здесь нужен небольшой экскурс в историю социологии. Эта наука появилась за счёт того, что в какой-то момент большой любитель бросать свою жену в пруд Огюст Конт решил придумать идеальную сингулярную религию, которая обладала бы всеми характеристиками религии, но при этом не подразумевала концепции бога. Так он придумал «социологию», идея оказалась довольно маргинальна, отчаянно троллилась всеми современниками Конта, включая иезуитов, которым он пытался ее продать. В качестве религиозного проекта она не прижилась, но немного позже она прижилась в качестве эпистемического проекта: люди поняли, что познавать таким образом интересно. Дальше люди оказались в эпистемическом плену бурного развития естественных наук в конце XIX века — паровые двигатели, паровозы, пароходы, машины, револьверы — всё то, за что мы любим стимпанк. Мысли Конта сочли интересными, и тут же подоспели факты из других наук, которыми начали объяснять поступки людей. Например, Герберт Спенсер говорил, что их можно объяснять через природные факты, кто-то другой — через физические, и т.д. К чему редуцировать поведение людей? Люди так друг с другом взаимоотношаются потому, что у них такая биология или такая физика? Так рассуждали социологи в конце XIX века.

В начале XX произошло два интересных события. Первое — это высказывание Эмиля Дюркгейма, знаменитейшего французского социолога, что социология занимается социальными фактами, это особая реальность, и нечего примешивать сюда биологию с физикой. Социология стала развиваться по Дюркгейму как социология социального. Второе — размышления знаменитейшего Макса Вебера, известного в нашей стране по книге «Хозяйство и общество», о том, что такое природа. В его логике социология занимается каким-то уголком природы, который объективирован, то есть что человек может помыслить — то социология может объяснить. Люди постоянно мыслят природу, притаскивая разные элементы мышления природы в свой актуальный дискурс. И тем не менее природа существует самостоятельно.

Чемпионы в объективации природы — США: они дают ураганам женские имена. Эта традиция пошла с 60-х годов, когда она была призвана как-то повлиять на ураган, ведь ситуация гендерного неравенства 60-х подразумевает, что если мы называем что-то женским именем, то это что-то очень слабое, от чего можно отмахнуться, поэтому нужно объективировать ураган как женщину — и он станет не таким страшным. Вебер писал не про эту ситуацию, а более раннюю: его работы посвящены экономическому развитию Англии. Например, как трансформировалась объективация леса в Англии, как за счёт изменений в том, как человек мыслит природу, менялось его экономическое поведение. Или как последствия некоторых изменений экономического поведения — например, увлечение не коксующимся, а древесным углем — приводило к кардинальной смене ландшафтов Англии: она была длительное время покрыта лесами, но британцы увлекались древесным углем и всё вырубали, потому что нужно было лить пушки.

Долгое время из-за Дюркгейма интуиции Вебера были забыты вообще, потому что социологи решили, что они самостоятельные ученые и занимаются своими социальными фактами, а соответственно социология — наука, потому что у нее есть свой объект исследования. И вот наступил конец нулевых и появилась когорта исследователей — Колин Джеролмак, Дэвид Васмут и коллеги, которые сказали, что даже на примере этих самых людей, которые разводят голубей в Германии, иммигрировав из Турции, уже понятно, что что-то не то, что-то тут не социальное, а природное. Людям нужно от мира не что-то объективированное: про голубей эти эмигранты очень плохо говорят. Бытование социологии в дюркгеймовском виде на протяжении 80 лет привело к представлению, что у людей есть определённый язык, с помощью которого они описывают явления, с которыми сталкиваются. Но здесь ситуация обратная: люди не могут нормально объяснить, почему же они этих голубей разводят. Интересные вещи обнаружились также в результате исследований Дэниэлла Белла, который в маленьком шотландском городке изучал разницу классового поведения в отношении растительности на окнах. Выяснилось, что working class people ставят на окна кучу горшков, а на балкон вешают шторы и максимально отгораживаются от прекрасного пейзажа, который открывается из окна этой деревеньки, а колхозники, люди, занятые в сельском хозяйстве, — наоборот, ничего не ставят, у них нет границы между природой и собой. При этом ни те, ни другие не могут объяснить своё поведение. Спрашиваешь: «Зачем шторы повесил?» — «Не знаю». Спрашиваешь: «Зачем шторы не повесил?» — то же самое.

Рисунок группы художников-активистов «Подпольная типография» (Ника Злобина, Евгений Римкевич, Василий Субботин, Степан Субботин) по результатам экспедиции в город Кропоткин. Выставка «Зеленый хутор» (куратор Юлия Грачикова), Краснодар, КЦ «Типография» // Фото: typography-online.ru

АБ: Кстати интересно, что поддержка уличных голубей и кошек нигде в мире классово не детерминирована: и богатые, и бедные люди их кормят.

ПИ: Мы пока не понимаем, какое влияние на социальные процессы оказывают эти самые природные факторы. Белл зафиксировал классовую дифференциацию в шотландском обществе в отношении природных объектов, но я не уверен, что она будет работать в России, потому что у нас вовсе не классовое общество.

Еще одна история связана с работой одной моей студентки. В рамках исследования для своей курсовой работы она прошла 120 км. по десяти районам застройки 50–60-х городов, картографируя все интервенции жителей. Она обнаружила важную вещь, связанную с различением города и не города, — это ландыши. Ландыш, несмотря на то, что признан наукой краснокнижным, отлично растёт в спальных районах Москвы. Ландыш таким образом лучше любого социолога или урбаниста знает, где город, а где — лес. Из-за этого во многих исследованиях районов они идентифицируются как лес, потому что так считает ландыш. Это большой вызов для представителей города и науки — спорить с ландышем, что является городом, а что — нет.

АБ: Человек с улицы Макаренко, у которого там почти зоопарк, а не голубятня, известен тем, что построил еще и бассейн для детей, который был крошечным и состоял из одной дорожки. Я вижу в этом своеобразную эмансипацию, и думаю, что у турок в Германии, которые разводят голубей, — это тоже попытка выстроить свой мир, получить независимость от власти, это инструмент эмансипации. Мы в современном искусстве только об этом и мечтаем — у нас есть фетиш, который называется «эмансипаторный потенциал». По нему очень любят оценивать произведение: есть ли он у него или это коммерческий продукт насквозь. Городская фауна здесь — это такая подпольная эмансипированная реальность.

ПИ: Я бы заострил этот момент. Если социология призывает вернуться к природным фактам, которые доселе считались непознаваемыми, но одновременно ощущаемыми и социологией, и современным искусством, — значит, это фронтир культуры.

АБ: Важно, что человека можно изучить только через другого, через другой вид. В истории с лесами Англии это абсолютно очевидно. Человек понимается через отношения с тем, что не считается человеком. Может быть, человек состоит из леса, а может быть, вообще нет никакого человека, а есть только лес. Здесь открывается реальный вызов для познающего субъекта.

4. Репутация простых чисел

Алексей Булдаков. Фрагмент видеопрезентации «Новые лидеры регионального развития». 2014. Венеция, Выставка «ИК-00» (куратор Катерина Чучалина) // Фото: urbanfaunalab.org

ОД: Здесь обозначается наш поворот в сторону машин, и аналогия следующая: что в случае городской фауны, что в случае с разведением голубей, мы чётко видим две стороны — это некая доминантная, основная, видимая система и нечто, что развивается в тени, параллельно ей, и устроено по своим законам. Примерно то же самое мы находим в медиасреде.

АБ: Например, интернет-технология блокчейн, о которой расскажет подробнее наш гость Михаил Ширков. Это такая параллельная система, которая даёт в перспективе возможность децентрализованного общества и финансовых операций, операций обмена любыми активами без посредничества государства или каких-либо финансовых структур. Если представлять наш глобальный капитализм как то, что создано с людьми, то блокчейн — это такой инвазивный вид, имеющий потенциал разрушить ее изнутри, создавая автономные сообщества.

ПИ: То есть биткоин — криптовалюта на основе технологии блокчейн — это кролик в Австралии?

АБ: Биткоин — это кошки в Австралии. За разговор о машинах у нас сегодня ответственны интернет-активист Михаил Ширков и художники Дина Жук и Никола Спесивцев (Группировка eeefff).

Михаил Ширков: Чтобы было понятно, я начну не с блокчейна, а вообще с самого интернета. Интернет появился не так давно — в середине 80-х, когда был внедрен протокол TCP/IP. Появилось много институций, которые подключились к этому движению — и появился интернет. На заре интернета он был децентрализован, любая страна, которая хотела зайти в эту сетку, заявляла о своем желании, и её подключали. Позже, когда государства захотели иметь контроль, все телекоммуникационные компании в основном стали государственными. Частные сети, которые связывали институты, стали работать поверх национализированных сетей, которые контролируются государством. В этот момент возникло желание людей в этой чужой сети коммуницировать приватно. Тогда возникли попытки создания протоколов, которые позволят в этой открытой среде все равно оставлять за собой приватность и безопасность общения. Это случилось благодаря замечательной акции Фила Циммермана в 1991 году в США. Тогда существовал контроль на экспорт криптографии — то есть способов зашифровывания, поэтому все возникающие криптографические средства жестко регулировались государством. Циммерман придумал криптографию с открытым ключом — протокол RSA, и опубликовал книгу с исходным кодом этой программы, пробив границы на экспорт криптографии. Эта книга и послужила поводом для разговора о том, что криптографию нельзя контролировать на уровне государства: это математический аппарат, которым мы все владеем и который каждый может использовать для защиты своей приватности.

Алексей Булдаков. Фрагмент видеопрезентации «Новые лидеры регионального развития». 2014. Венеция, Выставка «ИК-00» (куратор Катерина Чучалина) // Фото: urbanfaunalab.org

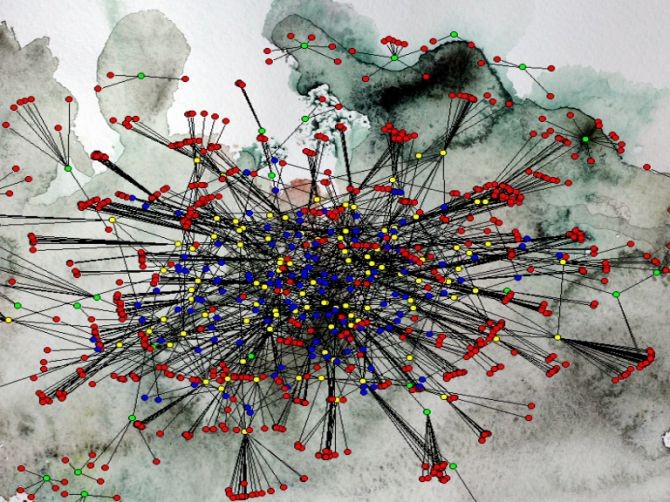

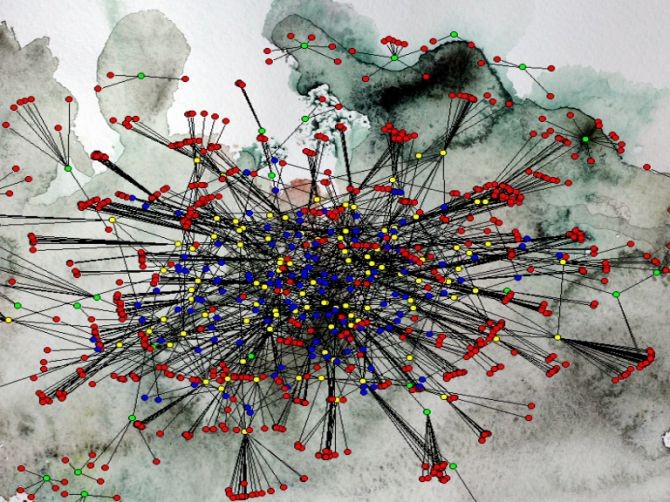

В 90-е зародились сообщества шифропанков. В своем манифесте они фактически сформулировали то, что мы видим сегодня — возможность безопасно общаться и криптовалюты. Вот кусок из манифеста криптоанархистов про репутацию: «Репутация будет иметь первостепенную важность при заключении сделок. Гораздо более важную, чем сейчас — оценка кредитоспособности. Эти нововведения полностью изменят государственное регулирование, возможность взимать налоги и контролировать отношения в экономике, возможность хранить информацию в секрете. Изменит свою сущность даже понятие доверия и репутации». По сути криптоанархисты говорят о том, что власть за информацию должна переходить к людям, она принадлежит им. Та информация, которую ты хочешь рассказать, те социальные связи, которые ты построил, и их отражение в интернете определяют твою значимость в обществе. Это то, что мы видим в Facebook — ты создаешь какой-то круг общения и быстро благодаря ему можешь вливаться в другие круги. Еще было бы здорово, если бы это не принадлежало Facebook, а принадлежало тебе, и ты в любой момент мог вытащить свой социальный граф и сказать, что это мой граф, это я его построил и он не принадлежит вам. Это тот процесс, который сейчас происходит, но очень медленно.

АБ: В Facebook сложнее налаживать социальные связи, потому что, допустим, если ты делишься видео из YouTube, то он показывает его в ленте меньшему количеству людей, чем если ты залил то же самое видео в сам Facebook, потому что эти компании конкурируют друг с другом.

МШ: Помимо этого, они просто регулируют информацию, которую ты получаешь из своего социального графа. Ты думаешь, что видишь посты всех, на кого подписался, но это не так: тебе подбирают их, исходя из твоих интересов и интересов рекламодателей.

Дальше была сформулирована декларация независимости киберпространства. Цитата оттуда: «Правительства получают свою власть по соглашению с управляемыми. Вы не просили и не получали нашего согласия. Мы не приглашали вас. Вы не знаете нас и не знаете нашего мира. Киберпространство лежит вне ваших границ. Не думайте, что вы можете построить его, как завод или жилой квартал. Вы не можете. Это природное образование, которое развивается самостоятельно, через посредство наших коллективных действий». Весь интернет построен людьми и для людей. И когда какая-то институция пытается ограничить свободу людей в интернете, появляются технологии, которые обходят эти ограничения.

Алексей Булдаков. Фрагмент видеопрезентации «Новые лидеры регионального развития». 2014. Венеция, Выставка «ИК-00» (куратор Катерина Чучалина) // Фото: urbanfaunalab.org

Еще одна цитата — из манифеста шифропанка: «Если мы рассчитываем на приватность, то должны сами её защищать, мы должны объединяться и создавать системы, которые позволят осуществлять анонимные транзакции. Люди веками пытались добиться приватности, используя шёпот, темноту, конверты, закрытые двери и курьеров. Однако эти методы не могли обеспечить полной приватности, а вот электронные технологии могут. Мы — шифропанки — призваны создавать анонимные системы, мы защищаем свою приватность с помощью криптографии, анонимных систем, переадресации, электронной почты, цифровых подписей и электронных денег». Уже тогда — в 1994 году — была идея, что следующей моделью денег должны стать электронные деньги, которые не будут привязаны к чему-то живому, к руде, которую добывают, к золоту и т. п. До определенного момента люди думали, к чему эту валюту привязать — нужен какой-то аналог копания земли, какая-то работа, к которой можно привязать кусочек денег. С 1994 года понадобилось время вплоть до 2009 года, когда Сатоши Накамото, (не)известный персонаж придумал первую криптовалюту — биткоин.

В основе биткоина лежит технология блокчейн. Это реестр информации, который подтверждается той самой работой «копателя». Раскопки — это простейшие математические вычисления, которые производятся компьютерами. Результаты этих раскопок абсолютно бесполезны, они существуют только для того, чтоб подтвердить транзакции, которые осуществляются в сети, и создать новые порции биткоинов. Казалось бы, чем больше подключается «копателей», чем больше производится работы, тем больше должно появляться денег, но это не так. В валюту заложено условие, что чем больше человек копает, тем медленнее появляются новые монеты, так как есть некий предел того, как она должна развиваться, сколько денег она может произвести. Предусмотрена и независимость от машинной мощности: если завтра создадут машины, которые будут в разы мощнее нынешних, это не значит, что внезапно выпустится больше денег.

Помимо биткоина, из основополагающих вещей последних лет стоит вспомнить несколько социальных образований, которые возникли в интернете и не контролируются государством. В 2001 году появились сразу две классные технологии. Первая — это BitTorrent, которым мы все пользуемся. Его проблема — в наличии централизованных треккеров, куда нужно заходить и получать список информации. Сегодня он эволюционировал в новую систему, в которой ты можешь спросить сеть, есть ли у нее нужный тебе контент, а она сама поищет по пирам, найдет этот контент и даст его тебе. Так недавно заработали плееры, которые позволяют смотреть любой контент on demand на своем компьютере — то, что продает Google и Amazon, ты можешь получить бесплатно. В том же году стартовала Википедия — коллективный реестр информации, которая подтверждается людьми, и здесь репутация имеет первостепенное значение. Это то, о чём я говорил в самом начале, — репутация, в данном случае, редакторов. Понятно, что этот реестр информации не идеален, там могут быть спорные статьи, но мы как сообщество, как люди можем всегда повлиять на него и сделать его лучше и получить информацию с его помощью. Нулевые дали еще несколько технологий, например, Creative Commons — это новый взгляд на контент, который есть в сети, и другие open source лицензии, которые возникли благодаря проекту GNU Ричарда Столлмана, созданного еще в 80-е годы.

Владислав Брут и Алиса Бекетова. Deep Art, прототип Интернет портала. 2016. Выставка «Глубоко внутри», основной проект V Московской международной биеннале молодого искусства (куратор Надим Самман) // Фото: Ольга Данилкина

В результате создание коммуникационного денежного поля в виде биткоина и потом — в 2004 году — создание сети Tor, которая позволила анонимизировать доступ в сеть, послужило основой для большого анонимного рынка. У нас появилось поле Tor, в котором мы можем более-менее анонимно коммуницировать, и у нас появились деньги, которыми мы можем более или менее анонимно пользоваться. Важно помнить, что блокчейн — это открытая история транзакций. Ты создаешь свой кошелёк, а потом вся история денежных переводов с этого кошелька на другие кошельки видна всем участникам сети, поэтому не надо заблуждаться: биткоин — это не анонимная система, она максимально открыта. Другое дело, что ты, создав кошелёк, можешь потом намухлевать и замести следы, это легче сделать, чем с теми же банковскими карточками. Надо понимать, что это инструмент, а инструмент нейтрален, и его можно использовать для разных целей. Сейчас существует много теневых рынков, где ты можешь купить как наркотики и оружие, так и воспользоваться этим инструментом для чего-то другого.

В 2013 году сообщество, которое осталось от волны шифропанка 80-х, поняло, что нужно популяризировать эту систему, потому что люди, родившиеся в XXI веке, не имеют ничего, кроме Facebook, Telegram, Vkontakte. Они не знают, что лежит в основе этих сервисов, что есть TCP/IP, и что все протоколы, которые работают, не принадлежат Facebook. Мы можем поставить клиент на компьютер, общаться peer-to-peer, и быть уверены, что это абсолютно безопасно, и эта возможность есть здесь и сейчас. Но её очень сложно популяризировать, потому что большие корпорации продвигают свои продукты. Большое спасибо Telegram: они на волне сноуденовской паники смогли продвинуть эти технологии в массы, и за этим движением подключились Signal, которых очень рекомендует Сноуден, WhatsApp в 2016 году внедрили peer-to-peer шифрование — ему можно уже доверять больше, чем открытой переписке. С целью популяризации и появилось движение CryptoParty.

Наконец, в 2015 году на основе блокчейна возникла идея того, что история транзакций, для которой мы все вместе можем использовать наши компьютеры, может пригодиться не только для транзакций денежных — это могут быть просто контракты. Мы можем о чём-то договориться, запостулировать электронные условия контракта — и они останутся в истории, она будет распределена на все наши компьютеры и никто не сможет её поменять. Когда придёт время, мы сможем подтвердить, выполнены условия или нет, и также провести какую-то транзакцию. Воплощением этой идеи стал Etherium. На его основе любой круг лиц может заключать любые договора. Для этого не нужно государство, мы можем доверять технологии, если просто немного углубимся в математику и поймем, как это работает. Это не доступно каждому, но можно почитать аналитику и разобраться.

Линда Качнев и Саймон Денни. Визионеры блокчейна. 2016. 9-я Берлинская биеннале современного искусства // Фото: Елена Ищенко

В этой технологии мы возвращаемся к вопросу доверия: если вы можете довериться источнику, то можете довериться и блокчейну, и тогда совершать транзакции безопасно в сети. Это все очень молодые технологии: только в начале нулевых годов началось становление централизованных транзакций между людьми, сейчас эта технология все еще вступает в конфликт с законодательством всех стран, не только России. Не понятно, как быть: люди могут договориться сами, без государства — зачем тогда государство?

Кроме того, важно, что это не просто готовый инструмент, а платформа, которую могут использовать разработчики и дальше развивать для своих проектов. То есть вы можете придумать какой-то продукт, которому нужен реестр информации, и на базе этой платформы его запустить — он будет работать на основе монеток-эфирок.

АБ: После биткоина их назвали уже не монетками, а топливом — выбрали жидкую метафору.

МШ: Во всех криптосистемах появилась идея, что мы можем не жечь топливо компьютерное, а придумать эту систему на базе того, что у нас есть какое-то количество денег и мы можем ими подтверждать то, что все работает — это называется proof-of-stake, я пока не очень понимаю, как это работает. Это некий следующий тренд после «копателей», ведь понятно, что бесполезное сжигание компьютеров — это не интересно, хочется какую-то штуку, которая бы отражала нашу реальность.

ПИ: У меня к этому есть маленькая история. Как-то в активистской группе моего района появилось объявление, что некая женщина делает пельмени и можно у неё их купить. И дальше дня три группа гудела обсуждением вопроса «а можно ли?». Кто-то говорил, что уже пробовал и это отличные пельмени, кто-то вспоминал 90-е и говорил, что тогда все тоже так думали и потом отравились. История к тому, что это все вопросы доверия — мне кажется, у нас сейчас красной нитью через обсуждение проходит именно эта тема. Вопрос безопасности или небезопасности тех структур, которые мы сейчас обсуждаем, строится именно на межличностном доверии, доверии, которое не гарантировано государственной или свыше спущенной директивой.

АБ: Но в блокчейне все доверяют математике!

МШ: И это большой вопрос, потому что хоть это и математика, но эти технологии созданы людьми, все протоколы подвержены атакам, и через какое-то время в каждом находится уязвимость.

5. Реальность «облака»

ОД: Здесь интересно обратиться к опыту художников Дины Жук и Николы Спесивцева (Группировка eeefff), которые исследуют связь IT–инфраструктуры с другими факторами, в частности, с социально-политической ситуацией.

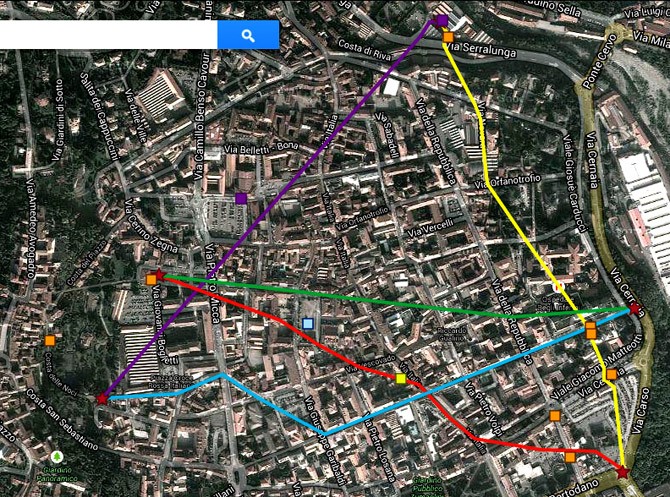

Никола Спесивцев: К разговору о надежности математики есть одна история. В Китае сейчас размещены самые большие «фермы» по добыче биткоинов. Но есть деталь: в Китае очень узкий канал интернета во внешний мир, и из-за архитектуры этой криптовалюты для того, чтобы подтвердить транзакцию, нужно долго ждать, пока кто-нибудь в Китае это сделает. Очень много инфраструктуры, которая лежит под такой штукой, как биткоин, завязано на реально существующих политических ландшафтах в современном мире. Наша с Диной практика как исследователей и художников во многом сфокусирована на том, как эта IT–инфраструктура подвержена социальным, политическим и психологическим эффектам.

Дина Жук: Мы в своей деятельности исследуем, как digital–процессы материализуются в инфраструктуре. К примеру, пару недель назад мы ходили в своего рода поход, устраивали пикник у одного из крупнейших дата-центров в России. Он собрал в себя 36 маленьких дата-центров, которые были расположены в отделениях Сбербанка по всей России, а сейчас эта махина стоит в центре города, но она абсолютно незаметна, спрятана в городской архитектуре. Нашим приходом туда мы начали разговор о том, как невидимая инфраструктура влияет на те данные, которыми мы обладаем или не обладаем, на физическом примере. Когда мы там находились, внезапно заработал дизель-генератор. Штука, которая срабатывает в момент отключения электроэнергии в основном хранилище данных, выпустила в небо огромные чёрные клубы дыма. Все присутствующие тут же начали шуточно, перформативно хвататься за карманы, «переживать» за свои карточки и наверное даже звонить в банк — ведь почти у всех есть карты Сбербанка. Мы начали представлять, что сейчас может произойти, не рухнет ли сейчас Сбербанк.

НС: Дата-центры чуть моложе, чем голубятни — можно сказать, что они почти ровесники, но с поправкой, что в 50-е годы компьютеры были огромными и занимали много места, были связаны примитивными сетями, а сейчас — гораздо более сложными, и их мощности возросли в разы. Как Миша говорил, интернет вначале был тотально децентрализован, сервера стояли у людей дома и не было такого понятия, как дата-центр в том понимании, которое мы сейчас имеем — скопище серверов, где компании организуют инфраструктуру, чтобы минимизировать издержки, понизить риски и заработать на этом денег. Дата-центры — это по сути аутсорсинг железной части IT–инфраструктуры другим компаниям, которые на этом специализируются и думают о том, как организовать хранение и обработку данных наилучшим образом, обеспечить максимально быстрый трафик и минимизировать риски — самое интересное, что в том числе и политические. Когда дата-центр проходит сертификацию, то один из обязательных пунктов оценки — это политическая стабильность в стране или регионе, где они находятся. Поэтому, например, сейчас на Донбассе не выгодно размещать дата-центры.

Скриншот промо-страницы приложения Paranoiapp (Дина Жук, Николай Спесивцев, Валя Фетисов)

Дата-центры интересны тем, что это здания, которые практически не производят рабочей силы, их потенциал очень сложно оценивать с точки зрения того, что можно было бы наверное назвать национальной экономикой — это не завод ЗИЛ, который может обеспечить работой тысячи человек. В дата-центре работает горстка системных администраторов, а вычислительная мощь, которую он создает, не соизмерима с тем количеством людей, которые там работают.

Тот дата-центр в районе метро Кожуховская, к которому мы ходили, захватил какой-то старый завод, типа типографии — Сбербанк арендовал его на 50 лет и развернул там свою машинерию. Когда мы находились рядом, мы не могли никак повлиять на наши данные. Этот поход был интересен опытом диссонанса — продолжая тему Миши, когда он говорил, что хотелось бы у Facebook забрать все свои данные назад, — именно там ты понимаешь, что забрать ничего не можешь. Кроме того, здесь встает вопрос, лежащий в области закона. Сейчас это серая зона: непонятно, кому данные принадлежат — тому, у кого стоит дата-центр, или компании, которая на этих серверах что-то размещает. До сих пор этот вопрос открытый, никакой однозначности в практике нет.

Эта зона интересная и серая во многих отношениях. Она похожа на ситуацию, когда 500 лет назад географы мыслили Землю плоско, но с появлением в самолетов в Первую Мировую войну появилось воздушное пространство, а вместе с ним — необходимость реконструировать правовую систему и поднять границы вверх. То, что мы сейчас наблюдает в IT-сфере, — это как государства пытаются расширить правовую сферу, использовать привычные им методы и распространить их на то, что некоторые исследователи называют «облаком». Это слово начал использовать Бенджамин Браттон, автор книги The Stack. В ней он говорит о том, что есть несколько уровней инфосфер, которые покрывают всю нашу планету — они распространяются и вверх, их невозможно мыслить горизонтально, и всё настолько перепутано, что старые правовые механизмы собственности и суверенитета уже не работают, а скорее создают ещё больше проблем.

Мы в нашей практике пытаемся разобраться, что с этим делать, скорее в более спекулятивном ключе. Мы моделируем альтернативные ситуации, которые могут разворачиваться в будущем.

ДЖ: Мы разрабатываем инструменты для того, чтобы играть с зонами комфорта-дискомфорта, которые сейчас имеются, и в частности с зоной приватности. Мы сделали вместе с Валей Фетисовым мобильное приложение, которое называется Paranoiapp. Устанавливая его на телефон, вы приобретаете себе преследователей на целый день и становитесь целью или жертвой в приложении. Это социально-психологический эксперимент, экспериментальный тул, потому что мы не используем никакие геймефикационные возможности приложений, которые забавляют и заставляют в нем остаться. Единственное, что можно там делать, — это быть наблюдаемым и наблюдать. Сейчас логика такова, что в приложении произвольно выбирается один человек на определенной территории — как правило, один город или ближайшие к нему. К примеру, если в Москве установили приложение 500 людей и сегодня в чате сидит 50 человек, то они следят за одним человеком. На весь город выбирается одна жертва, и люди коммуницируют в чате посредством приложения, коллаборируются.

АБ: Ты открываешь карту — и видишь там черную точку, она может находиться рядом с тобой.

НС: В чат ты можешь постить ссылки на фотографии и видео, связанные с этим опытом.

МШ: Вы не спрашивали, как люди в это играют?

ДЖ: Обратная связь сразу появляется в чате: люди переписываются о том, не являются ли они сейчас жертвой, задают друг другу вопросы и придумывают свои способы коммуникации. Важно то, что человек отдает все свои данные приложению, чтобы его установить. И в этом суть эксперимента: пользователи согласились, как мы каждый день соглашаемся отдавать свои данные Facebook, Google и другим. Единственное отличие — здесь нет связующего звена в виде корпорации, которая опосредует опыт пользователя и нивелирует его. Пользователи напрямую горизонтально следят друг за другом и сами принимают решения, что делать со своей открытой приватностью.

МШ: Какие данные вы на самом деле собираете?

ДЖ: Сейчас собираются данные о местоположении. Недавно произошел такой случай: люди в чате договорились в реальном времени отправиться за точкой на карте и в одну из суббот они это осуществили. С одной стороны, для них это забава, с другой — многие боятся устанавливать приложение и если решаются на эксперимент, то у них зреет мысль о том, какие данные еще у них забираются другими приложениями. Ведь известен случай, когда воры вычисляли, находится ли жертва в квартире, по её тэгам в Instagram, и грабили квартиру, если человек был, например, в отпуске. Часто мы не задаём себе вопрос о том, когда мы лишаемся приватности и как кто-то еще может этим пользоваться.

НС: В этом приложении мы не даем никакой этической оценки, а предлагаем инструмент для того, чтобы люди могли испытать эти отношения на себе. Ведь все процессы в мире ведут к тому, что мы будем всё больше открыты и при этом всё больше шифроваться. И нам нужно будет в какой-то момент решать, как относиться к тому, что мы делимся со всеми своими данными.

6. Послесловие: как погреть животных, участвуя в блокчейне

АБ: Мне интересно вот что: сколько требует электричества на обслуживание такой программы, в которой участвует, например, 10 тысяч человек по всему миру? Сколько этого электричества переходит в виде тепла в атмосферу и может привлечь, допустим, стаи голубей? Они могут греться около этих машин, как они делают, например, у метро Библиотека им. В. И. Ленина? Тепло ведь зависит от технологий, на которых строятся микросхемы. Можно ожидать, что они усовершенствуются и не будут так греться, как сейчас?

ДЖ: Многие дата-центры базируются в Ирландии — это страна пещер, где относительный холод в атмосфере. Она привлекательна для идеальных дата-центров, которые своей архитектурой говорят о том, что не должно быть ничего лишнего. Но там же недавно был случай: Apple остановил строительство дата-центра в одной из пещер, потому что случилось нашествие летучих мышей и барсуков, которые были привлечены такой атмосферой и, вероятно, чем-то новым. Когда мы были на пикнике у дата-центра, появилась идея, что мы можем влиять на дата-центр, запустив туда биобомбу.

АБ: Биобомба там всё просто перегрызет и тем самым повлияет довольно необратимо. А вот, например, такая ситуация: участвуя в блокчейне, можно погреть животных или сделать целую оранжерею. Простые компьютеры, которые занимаются только «копанием», могут еще и генерировать тепло. Это история с открытой концовкой — что будет с дата-центрами, они захватят пол-Земли?

МШ: Я знаю случаи, когда дата-центры греют города.

НС: Почти как атомные станции.

МШ: Интеграция этих штук в города может быть очень позитивна.

НС: Я думал, как провести параллель между голубятней и дата-центром. И понял, что голубятня — это такая любительская история, которая возникла, как сказал Петя, потому что был Фестиваль молодёжи и кризис гендера. Я вспомнил, что когда появилась идея, что можно «копать» биткоины, появилось много любительских «ферм», а когда стоимость выработки биткоинов стала очень большой, пришлось строить большие фермы с большими мощностями. Фермы стали экономически не выгодны, как в СССР, когда у мужчин появился другой способ самореализации, помимо голубятен.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

[…] […]

[…] […]

[…] Биткойн — это кошки в Австралии. Текст дискуссии, прошедшей в рамках выставки Алексея Булдакова «Дарящие надежду», — о том, как город — порождение человека для человека — вмещает в себе условное «человеческое», «животное» и «машинное» […]

[…] тему, захватывая полуобщественные пространства вроде двора на улице Макаренко, где один из жильцов устроил целый птичий парк, […]