Found footage, или этика апроприации

О «Найденной пленке» – выставке и феномене

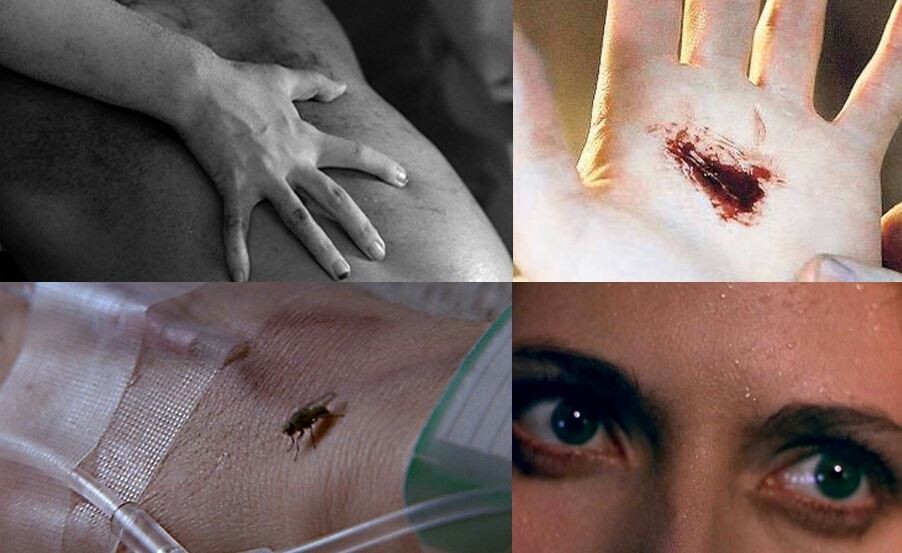

Маттиас Мюллер, Кристоф Жирарде, Cut, 2013

В Государственном центре современного искусства в рамках фестиваля ВИДЕОFOCUS проходит выставка Found Footage, кураторский проект Карины Караевой. О «Найденной пленке» – выставке и феномене – рассказывает Елена Ищенко.

Для своей выставки Карина Караева разбила выставочный зал ГЦСИ на десяток небольших кинобудок. Это, во-первых, решило вечную проблему репрезентации видеоматериала – множество проекций, множество экранов, бесконечные рифмы и смешанный стереозвук больше не давят на зрителя. Во-вторых, такое четкое разделение было необходимо, чтобы создать нарратив и обозначить различные методы работы с найденным материалом. Девять работ – девять методов апроприации.

Главная работа на этой выставке (по крайней мере, в экспозиционном смысле) – новый фильм Матиаса Мюллера и Кристофа Жирарде Cut (2013), смонтированная из сотен отрывков, в основном из голливудского кино, работа о ранах и природе монтажа. Метод, которым руководствуются Мюллер и Жирарде уже много лет, являет собой суть работы с найденными «пленками». Апроприация в их видео происходит по принципу сходства: из голливудского кино художники вытаскивают культурные коды и заезженные образы, складывают их в причудливое полотно, наделенное при этом нехилой долей саспенса и нарратива. Самый яркий пример – видео «Домашние истории» (Home stories, 1990), смонтированное из голливудских кадров о женщинах в домашних интерьерах, испуганных приближением неизвестного и страшного чужого. В этой работе препарируются и традиционный фильмический метод нагнетания напряжения, и культурные коды, главный из которых – блондинка в опасной ситуации. В конце, правда, такая блондинка открывает спасительную дверь и растворяется в темноте отсутствия.

Маттиас Мюллер, Домашние истории, 1990

Работа Cut построена по тому же принципу, но основой для нее послужили кадры с порезами, ранами, шприцами, кровью бегущей по трубкам катетеров, комарами и мухами, ползающими по коже. Все это показывают на самом большом и единственном открытом экране, в центре экспозиции. С одной стороны, отвращение, с другой – guilty pleasure. Эта кровь, эта кожа, эти отделенные границами кадра руки, шеи – отталкивают и привлекают, вскрывая уже какие-то психологические аспекты восприятия. Вспоминается отрывок из книги одного из первых теоретиков кинематографа Белы Балаша («Кино: становление и сущность нового искусства»), в котором он пересказывает слова своего московского друга о первом впечатлении неглупой девушкой из Сибири от просмотра кино. Ей фильм ужасно не понравился из-за «людей, разорванных на куски». «Оторванные» голова, ноги, руки вызывали ужас и панику. Мюллер и Жирарде не оставляют в кадре ничего, кроме этих отрезанных частей и участков тела, которые начинают жить своей жизнью. Это, как бы сказал Фрейд, чужая жизнь давно знакомых вещей, – оторванной кожи, крови вне тела, заживающих на глазах шрамов.

Эта история с разрезами и шрамами рифмуется с природой кино – с монтажом. По сути, Cut рассказывает о том, как его авторы работают с «найденными материалами» – вырезают по живому, отрывают от контекста, заставляют жить новой, но знакомой жизнью, собирая эти материалы в единую, но уже совсем другую работу.

Австрийский авангардист Петер Черкасски также исследует с помощью found footage природу кино и движущегося изображения. Все его работы так или иначе посвящены этому – «Внешнее пространство» (Outer Space), «Прибытие» (L’arrive) и другие. «Его фильм (можно смело употребить и множественное число – Е. И.) – своего рода взгляд на историю кино в зеркале заднего вида», – метко заметил кинокритик Кристоф Хубер, трудно не процитировать. «Приближающиеся аттракционы» (Coming Attractions, 2010) – это история в 11 главах, которые отсылают, в первую очередь, к опытам Эйзенштейна. Черкасски создает кино чистых аттракционов, первая глава его фильма так и называется – Cinema of attractions. Далее следует «Кровь поэмы» (у Жана Кокто – «Кровь поэта»), кубистское кино, изображение бегущей девушки, напоминающее о картинах Дюшана, «Механический балет» Фернана Леже, музыку Эрика Сати и так далее.

- Петер Черкасски, Приближающиеся аттракционы, 2010

Место found footage в этой импровизированной, авангардной истории кино занимают материалы заведомо низкого, но при этом самого аттрактивного жанра – рекламы. Жанра, нацеленного на прямое попадание в аудиторию, на агитацию к потреблению и приобретению. Черкасски также важно использовать не сами рекламные ролики, некогда крутившиеся по ТВ, а пробы к ним, отвергнутые варианты, зарисовки – в них виден процесс, который в готовом материале скрыт. Изгнанный, потерянный и теперь снова найденный в такой необычной ситуации. Эти качества found footage принципиально важны Черкасски, он предъявляет их, бесконечно повторяя и искажая изображение, чтобы проиллюстрировать сам механизм создания образа-аттракциона, coming attraction, и шире – движущегося изображения. Рекламные пробы для этого подходят как нельзя лучше, но в их использовании таится и грустная ирония – приемы, которые завещал Эйзенштейн, теперь служат рекламщикам всего мира.

В таком контексте, метод апроприации, используюемый Мюллером, Жирарде, Черкасски или, например, Кристианом Марклеем, может показаться неэтичным, всегда сопровождаемым болью и страданиями найденного материала. Но в found footage кроется важная характеристика, возвращающая этому приему этическое измерение. Это память. Что такое found footage как не напоминание? В сегодняшнем мире короткой (философ Валерий Подорога предлагает термин «самостирающаяся») памяти и огромных архивов с найденным материалом можно работать и не так тщательно, как это делают Миюллер, Жирарде или Черкасски. Можно не кромсать, дотошно выискивая кадры с нужными изображениями, и не склеивать их, подчиняя собственной художественной воле. Достаточно просто предъявить найденный материал.

Среди представленных на выставке работ такой подход наиболее ярко проявился в работах Биргит Хайн, Абигейл Чайлд и Маши Годованной. «Образы войны» Биргит Хайн – это достаточно просто и безыскусно смонтированные кадры из документальных фильмов о Второй мировой войне, снятых различными каналами; телехроник, чаще всего также изображающих войны, но уже современные, а иногда – фейерверки, напоминающие то ли о победе (русскому зрителю трудно избежать таких ассоциаций), то ли просто о торжествах, и, наконец, кадры любительских съемок солдат. Биргит Хайн подходит к материалу не то, что осторожно или бережно, нет, но она не выбирает в нем нечто, что подчинилось бы ее художественной воле. «Образы войны» открыты, и ходом художественного исследования в этом случае управлял скорее найденный материал, чем воля художника. Наверно, только с подобным подчинением документальному материалу и возможен «опыт художественного исследования». В случае с работой Биргит Хайн важно и то, что подчинение найденному материалу не оборачивается полным доверием к нему. Наоборот – доверия вовсе нет. Хайн предъявляет найденные кадры не как истину, но как свидетельство, причем не только войны, но и работы массмедиа. Вторая мировая, Ирак, Иран – цепочка выстраивается, будто требуя следующего звена.

Работа Хайн апеллирует, в первую очередь, к памяти. Кто не видел кадров Второй мировой? Или военных операций в Иране? В эпоху самостирающейся, «неотличимой от временного потока», памяти, «в которой что-то удерживается на мгновение, чтобы снова исчезнуть» (В. Подорога) вспомнить помогает лишь постоянная репрезентация. Found footage в таком контексте превращается в основное лекарство для памяти, нестойкой, постоянно подводящей. Презентация и трансляция материала самодостаточны.

Маша Годованная, Верни мне пропеллер, 2009

Показать снова – значит наделить новым смыслом старый, уже известный, но подзабытый образ. Художники, апроприирующие чужие материалы, находятся в процессе реконструирования значений и смыслов. Они подрывают монополию принятых кодов. Изымая найденные материалы из привычного контекста, они препарируют их, находя за картинкой (которую, как водится, чаще всего создают большие телеканалы, большие телестудии или большие рекламные агентства) скрытое, неартикулированное, вытесненное.

В своей работе «Пирог и стейк» американская художница Абигейл Чайлд использует кадры из семейных хроник, милых хоум-видео, на которых запечатлены первые шаги, семейные праздники с барбекю и пирогами, вечеринки с танцами, милые уютные домики и мужественные супруги американских девочек. Эти записи безыскусны, в оригинале – они лишь свидетельства чьей-то жизни, чьи-то сладкие воспоминания. В новом контексте они приобретают звучание исследования – американской мечты, самоидентификации, осознания своего гендера, воспитания и культурных кодов. В результате различные хоум-видео складываются в общий сюжет романа воспитания. Личное становится для Абигейл Чайлд поводом поговорить о социальном и типичном. Прием давно известный, даже избитый, но в сочетании с found footage и особенно темой памяти, обретающий новые значения.

Маша Годованная в своих видео и вовсе пытается свести к минимуму собственные монтажные склейки, свое вмешательство в found footage, работая чаще всего с сочетанием визуального и аудиального рядов. На выставке в ГЦСИ показывают ее работу «Верни мне пропеллер». За детским, игровым названием скрываются нетронутые кадры из фильма Александра Довженко «Аэроград» (1935). В течение почти 20 минут зрители наблюдают повторяющиеся кадры парада военной авиации, которая рассекает небо под душеподъемную песню о войне и силе. Этот гимн мифической мужской силе (здесь стоит отметить название, отсылающее к детским играм и ссорам, а также тот факт, что в кадре собственно мужчины не появляются ни разу), как называет эту часть своей работы сама Годованная, сменяется документальными изображениями повседневного быта современной семьи. Кадры из старого фильма, пропитанного идеологией и мифологией, сталкиваются с нынешней жизнью. Мифология как всегда разбивается на уровне действительности, но остается на недосягаемом уровне «идеального».

Так или иначе, показать кадры из фильма Довженко – значит обнажить эту мифологию, обнажить ее присутствие в современной жизни. Found footage разоблачает себя, становится противоположен себе, отрывается от своего смысла и зачастую доходит до противоположной модальности. Означаемое-смысл и означающее-изображение расходятся, чтобы произвести новые значения.

В своих последних работах Маша Годованная доводит этот прием до предела, как, например, в «Пире во время чумы». Найденный материал здесь – это выступление В.В. Путина перед Федеральным Собранием. Это видео длится не больше пяти минут, из них реальный звуковой ряд обращения слышен лишь вначале – Крым наш, аплодисменты. «Спой, Мэри, нам уныло и протяжно, чтоб мы потом к веселью обратились», – слова из одноименной пьесы Пушкина в постановке Михаила Швейцера обрамляют агонию по поводу присоединения Крыма. Восторг сменяется сонливостью: пока Мэри уныло и протяжно поет об опустевшей из-за чумы стороне, изображение Путина также уныло и протяжно говорит что-то, чего зрители не слышат. Слова не важны – их уже десятки раз обсудили в массмедиа, сотни в постах на Фэйсбуке, тысячи – в комментариях к ним. Но слова недостаточны, пора уже попрощаться с ними. Тоскливая песня, говорящее и одновременно молчащее лицо – это и есть пир и чума, экстаз и агония.

Маша Годованная, «Пир во время чумы», 2014

Годованная обращается к недавним событиям, которые, казалось бы, никто еще не успел забыть. Такая короткая дистанция создает ощущение художественно-политического дневника (подобных работ несколько), необходимой для фиксации процесса исследования формы. Память стала такой мгновенной существующей лишь в настоящем времени, что событие забывается, не успев перевариться. Оно не анализируется, а оседает мертвым грузом на полке истории, вытесняется, и искусство становится тем инструментом, который может это вытеснение приостановить. В этом смысле, Годованная – один из немногих российских художников, работающих с феноменом политической травмы, с событиями, которые вот-вот окажутся вытесненными, непроговоренными. Это не просто попытка быстрого комментирования ситуации, это – одна из немногих возможностей успеть за временем, охваченным пиром во время чумы.

Наконец, found footage – это экология. Она напрямую связана с отказом от производства. Все перечисленные выше художники множат смыслы и значения, но не материал. Но и «умножение» – термин довольно сомнительный, стоит употребить другие – развитие, углубление, исследование. Все уже существует, и все требует внимания. Вот студенты Альберта Алькоза берутся за трейлер фильма «Пикник» (1955), превращая его в «Пикник in technicolor» (2012). Вот сам Алькоз заново монтирует финал картины «Учить бесстыдника» (1970), лишая его хэппи-энда. Вот Фредерик Моффет берет фильмографию Монтгомери Клифта и будто пытается воссоздать в своем видео Postface лицо актера, обезображенного в автокатастрофе. Маша Годованная обращается к почти забытому фильма Довженко, показывая авиацию. Если бы художница решила снять подобное видео сейчас, сколько бы это стоило? Сколько бы для этого понадобилось специалистов? Одно из главных преимуществ found footage заключается как раз в том, что этот метод не требует огромных бюджетов и сотен специалистов.

Экология и этика проявляется и в функции фильтровки, которую неизменно берут на себя авторы, работающие с found footage. Они выискивают, переосмысляют и очищают тонны визуального мусора больших киностудий, телеканалов и рекламных агентств. Эта фильтрация необходима: архивы разрастаются и обнаружить в необъятном прошлом материал становится все сложнее.

Альберт Алькоз, Nif Fin, 2007

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

[…] из отрывков других (об экологии found footage можно почитать здесь), выявляет общность политического, социального и […]