Жак Рансьер. Эстетическая революция и её последствия

aroundart.org публикует перевод текста Жака Рансьера — о связи автономии и геторонимии, метаполитике эстетики и трёх режимах взаимодействия искусства и жизни.

.

Перевод текста подготовлен группой [Trag]: Дейкун Илья, Тараненко Катя, Дружаев Андрей.

.

Текст был впервые опубликован в журнале New Left Review в 2002 году. С оригиналом текста можно ознакомиться по ссылке.

Построение сюжетов автономии и гетерономии

В конце 15-го Письма об эстетическом воспитании человека содержится парадоксальное и многообещающее утверждение. Шиллер провозглашает: «Человек бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет», — и заверяет нас, что подобное утверждение способно нести «все здание эстетического искусства и еще более трудного искусства жить». Мы могли бы перефразировать данное высказывание: существует особый чувственный опыт — эстетический, — который содержит обещание нового мира искусства и новой жизни для человека и общества. Прийти к данному утверждению можно несколькими способами. Можно предположить, что оно определяет «эстетическую иллюзию» как способ, служащий сокрытию реальности, в которой эстетическое суждение определяется превосходством класса. Я полагаю, что это не самый продуктивный подход. Но можно помыслить и обратное, что это утверждение и обещание истинны, и что у нас был подобный опыт так называемого «искусства жизни» и «игры» как в попытках тоталитарных режимов превратить общество в произведение искусства, так и в эстетизации обыденной жизни либерального сообщества и массовых развлечениях. Это может показаться несколько шаржированным, но я верю, что такая позиция более уместна. Дело в том, что ни утверждение, ни обещание не принесли результатов. На кону сейчас не влияние мыслителя, но эффективность самой программы, которая переопределяет разграничения форм нашего опыта.

Эта программа наметилась в теоретических дискурсах и практических подходах, в режимах индивидуального восприятия и в социальных институциях — музеях, библиотеках, образовательных стандартах, а также венчурных инвестициях. Моя цель — попытка понять основание их эффективности, а также их различных и несовместимых превращений. Как понятие «эстетики» в логике специфического опыта внезапно приводит и к идее чистого мира искусства, и самоподавлению искусства в жизни, и к традиции радикального авангарда, и эстетизации общего бытия? Отчасти проблема кроется в одном лишь союзе. Шиллер говорит, что эстетический опыт несет здание искусства прекрасного и искусства жизни. Весь вопрос политики эстетики, другими словами, вопрос эстетического режима в искусстве, зависит от этого союза. Эстетический опыт эффективен в силу того, что он является опытом и. Он обосновывает автономию искусства в том случае, когда соединяет его с надеждой «изменения жизни». Было бы проще, если бы мы утверждали — наивно, — что красота искусства должна быть избавлена от политизации, или, исходя из опыта, что заявленная автономия искусства маскирует свою зависимость от превосходства. К сожалению, это не может быть аргументом: Шиллер говорит, что «игра ведёт» (Spieltrieb) и пересобирает систему искусства и жизни.

Вооруженные рабочие 1840-х вырываются из под гнета власти, читая и становясь авторами не популярной, но «высокой» литературы. Буржуазные критики 1860-х осуждают позицию флоберовского «искусства ради искусства» как воплощения демократии. Малларме хочет отделить «фундаментальный язык» поэзии от обычной речи, при этом заявляя, что поэзия даёт обществу «обеты», в которых оно нуждается. Родченко фотографирует советских рабочих и гимнастов в ракурсе «сверху вниз», что уплощает их тела и движения, создавая поверхность эгалитарного тождества искусства и жизни. Адорно считает, что искусство должно быть полностью самостоятельным, позволяя проявиться бессознательному и утверждая ложь автономного искусства. Лиотар заявляет, что задача авангарда — обособить искусство от культурного спроса, с целью решительно проявить гетерономию мысли. Мы могли бы продолжать список ad infinitum. Все упомянутые позиции обнаруживают выстраивание программы и — узел, связывающий автономию и гетерономию вместе.

Понимание «политики», свойственной эстетическому режиму искусства, означает понимание связи автономии и гетерономии, на которое впервые указал Шиллер [1]. Его можно обознчить в трёх пунктах. Во-первых, автономия, представляемая эстетическим режимом искусства, не относится к произведению искусства, но к типу опыта. Во-вторых, «эстетический опыт» неоднороден, кроме того, для субъекта этого опыта он утрачивает определенную автономию. В-третьих, объект опыта — «эстетика», в той степени, в какой она не столько, или во всяком случае не настолько, является искусством. Тройные отношения такого типа устанавливает Шиллер, и их мы называем «подлинной сценой» эстетики.

Сенсориум богини

В конце 15-го Письма Шиллер ставит себя и своих читателей перед образцом «свободной видимости», перед греческой статуей Юноны Людовизи. Статуя «самостоятельна» и «закрыта в себе» соответственно чертам божественности: её «праздность», дистанцированность от забот и дел, от цели и желания. Богиня является таковой, поскольку на ней нет следов воли или намерения. Очевидно, что качества богини те же, что и у статуи. Однако статуя, парадоксально, становится фигурой, которая не была сделана, которая никогда не была объектом воли. Другими словами, она воплощает качества, которые не относятся к произведению искусства. (Нужно отметить: использование форм «это является», «это не является» произведением искусства, «это трубка», «это не трубка», требует установления связи с изначальным явлением, если мы хотим получить из них нечто большее, чем плоскую шутку).

Таким образом, зритель, столкнувшийся со свободной игрой эстетики перед «свободной видимостью», наслаждается автономией особого типа. Это не автономия свободной причины, подчинённой анархии чувственного. Речь идёт о подвешивании такого типа автономии. Это автономия, прямо относящаяся к изъятию власти. «Свободная видимость» оказывается перед нами — недостижимая, недоступная нашему знанию, нашим целям и желаниям. Предмет обещает обладание новым миром через эту фигуру, которым он в любом случае владеть не может. Богиня и зритель, свободная игра и свободная видимость, подхватываются вместе в особый сенсориум, отвергающий оппозиции активности и пассивности, воли и сопротивления. «Автономия искусства» и «обещание политики» не противопоставляются. Автономия — это автономия опыта, а не произведения искусства. Иными словами, произведение искусства участвует в сенсориуме автономии, поскольку не является произведением искусства.

В этом случае «не-бытие произведения искусства» приобретает новый смысл. Свободная видимость статуи — это видимость, которая не предназначалась быть произведением искусства. Это значит, что это видимость форм жизни, в которых искусство — это не искусство. «Сдержанность» греческой статуи оказывается самодостаточностью коллективной жизни, которая не расщепляется на отдельные сферы деятельности, общества, где искусство и жизнь, искусство и политика, жизнь и политика не разъединены друг с другом. Такими предположительно были греки, чья автономия жизни выражается в этой самодостаточности статуи. Точность или, напротив, поверхностность такого взгляда на Древнюю Грецию здесь не так важна. Что важно — это переход к идее автономии и к тому, как она связана с гетерономией. Сначала автономия связывалась с «недоступностью» объекта эстетического опыта. Затем она оказывается автономией жизни, в которой искусство не существует отдельно, в котором произведения есть самовыражение жизни. «Свободная видимость» как столкновение гетерогенности, не больше. Она приостанавливает действие оппозиций формы и смысла, активности и пассивности, и превращается в продукт человеческого сознания, который стремится трансформировать поверхность чувственных образов в новый тип сенсориума, который является отражением его собственной деятельности. Последние письма Шиллера раскрывают эту программу: простой человек понемногу учится эстетическому взгляду на свои орудия и приспособления или на своё собственное тело с целью отделить наслаждение видимостью от утилитарности этих объектов. Эстетическая игра становится работой эстетизации. Программа «свободной игры», приостанавливающая власть активной формы над пассивным значением, обещающая еще не слыханное состояние равенства, становится другой программой, в которой форма подчиняет значение, а само-образование человечества становится его освобождением от материальности, поскольку превращает мир в собственный сенсориум.

Итак, подлинное явление эстетики обнажает противоречие, которое не является оппозицией искусства и политики, высокой и популярной культуры или искусства и эстетизации жизни. Подобные оппозиции есть частные характеристики и интерпретации другой, основной оппозиции. В эстетическом режиме искусство есть искусство в тех случаях, когда это что-то ещё, кроме искусства. Оно всегда «эстетизируемо», в том смысле, что оно всегда принимает «форму жизни». Ключевое определение эстетического режима в том, что искусство — это автономная форма жизни. Это определение, однако, может быть интерпретировано двумя способами: автономия довлеет над жизнью или жизнь над автономией; данные линии интерпретации могут быть противопоставлены или могут пересекаться.

Подобные противопоставления и пересечения могут быть очерчены как взаимодействие между тремя главными сценариями. Искусство может стать жизнью. Жизнь может стать искусством. Искусство и жизнь могут менять свои позиции. Эти три сценария производят три конфигурации эстетики, выстраивая сюжет из трех версий темпоральности. Согласно логике и, каждая есть также вариация политики эстетики, или «метаполитики», то есть путь производства собственной политики, предлагающий переопределение её пространства, перестраивающий искусство как политический вопрос или учреждающий его как настоящую политику.

Утверждение нового коллективного мира

Первый сценарий это «искусство, становящееся жизнью». Согласно этой схеме, искусство понимается не только как отражение жизни, но как форма самообразования. Это значит, что помимо разрушения режима репрезентации, эстетический режим искусства вступает в двусторонние отношения с этическим режимом. Он отрицает присущее ему разделение времени и пространства, места и функции. Но он ратифицирует его базовые принципы: сущность искусства есть сущность образования. В качестве самообразования искусство есть создание нового сенсориума, что, в действительности, означает появление нового этоса. Грубо говоря, это означает, что «эстетическое самообразование человечества» становится обрамлением нового коллективного этоса. Политика эстетики показала себя как правильный путь для достижения того, за чем безуспешно гналась эстетика политики со своим полемическим определением общего мира. Эстетика обещает не полемическую, но компромиссную картину мира. В итоге, альтернативой политики оказывается эстетизация, рассмотренная как основа нового коллективного этоса. Этот сценарий впервые был предложен в кратком очерке, приписываемом Гегелю, Гельдерлину и Шеллингу, в «Наброске к первой системе немецкого идеализма». Он подразумевает исчезновение политики под действием противостояния между мертвой машиной государства и живой силы общества, ведомой силой живой мысли. Призвание поэзии — цель «эстетического образования» — сделать идеи доступными чувству, превращая их живые образы и создавая эквивалент древней мифологии как структуры совместного опыта, который разделяет и интеллектуальная элита и народ. По их словам: «Мифология должна стать философией, чтобы образумить народ, и философия должна стать мифологией, чтобы образумить философов».

Этот очерк — не забытая мечта 1790-х. Он положил основания для новой идеи революции. Хотя Маркс не читал его, мы можем выявить ту же программу в его текстах 1840-х годов. Наступающая Революция будет и логическим завершением, и аннуляцией философии; она не будет просто «формальной» или «политической», но «человеческой». Человеческая революция — это плод эстетической парадигмы. Поэтому можно установить связь между марксистской передовой культурой и художественным авангардом 20-х годов, так как обе стороны были связаны с одной и той же программой: созданием новых форм жизни, где самоподавление политики соответствует самоподавлению в искусстве. Доведенная до своего абсолюта, изначальная логика «эстетического государства» оказывается перевернутой. Свободная видимость была видимостью, которая не относилась к некой «истине», лежащей за или под ним. Но когда она становится выражением конкретной жизни, она снова обращается к истине, свидетелем которой она и является. На следующем этапе эта воплощенная истина противопоставляется лживой видимости. Когда эстетическая революция принимает форму «человеческой» революции, отвергая ее «формальную» сторону, обычная логика оказывается перевернутой. Автономия праздной божественности, ее недоступность когда-то сулила нам новую эпоху равенства. Теперь исполнение этого обещания определено через действие субъекта, который избавляется от всех видимостей, ранее бывших лишь иллюзией того, чем он должен сейчас владеть как реальным.

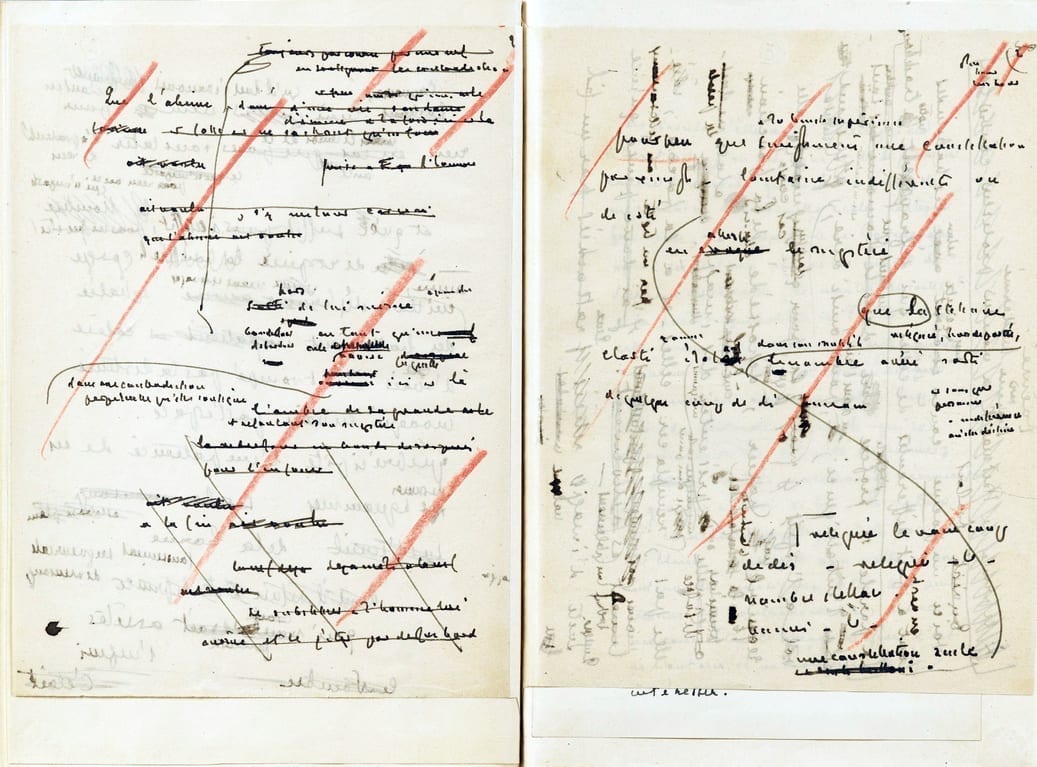

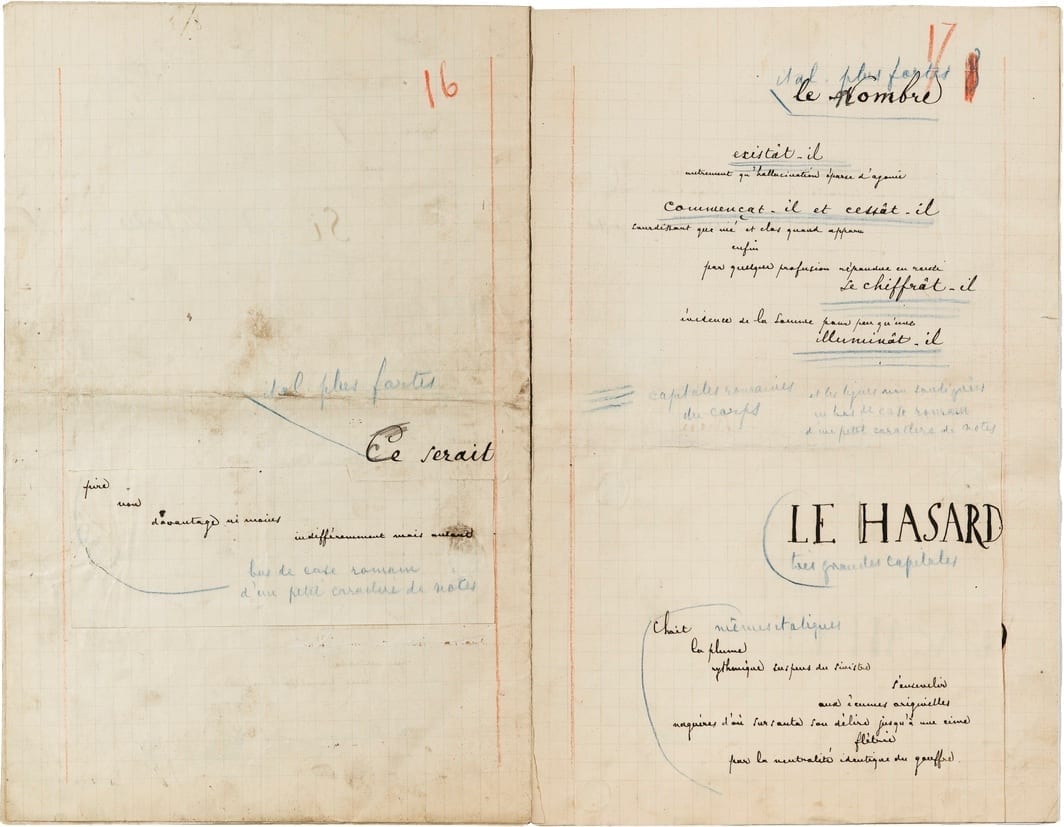

Однако не стоит приравнивать сценарий искусства, становящегося жизнью, к трагедии «эстетического абсолюта», воплощенного в тоталитарном образе коллективности как произведения искусства. Подобный сценарий виден в более трезвых попытках сделать искусство формой жизни. Возьмем, например, то как теория и практика Искусств и ремесел связывала идею о вечной красоте со средневековой фантазией о ремесленниках и гильдиях художников, озабоченностью эксплуатацией рабочего класса, укладом жизни и вопросами функциональности. Уильям Моррис был одним из первых, кто утверждал, что кресло красиво только в том случае, если на нем удобно сидеть, а не потому, что оно удовлетворяет художественному вкусу хозяина. Или возьмём Малларме, поэта, которого часто считают воплощением художественного пуризма. Те, кто дорожат его фразой «этот сумасшедший жест художника» как формулой «интранзитивности» текста, часто забывают её окончание, которое предписывает поэту задачу «пересоздания всего, без заимствований, чтобы показать, что мы на самом деле в том месте, в котором должны быть». Якобы «чистая» практика письма связана с необходимостью создания таких форм, которые бы участвовали в общей пересборке человеческого уклада, так что произведения поэта равным образом можно сравнить с ритуалами коллективной жизни, такими как салют в День взятия Бастилии, и частной, например, украшением домашнего очага.

Неудивительно, что в «Критике способности суждения» Канта важные примеры эстетического восприятия взяты из декоративного искусства, которое считается носителем «свободной красоты», потому как не представляет содержания, но способствует наслаждению общительностью. Мы знаем, насколько изменения искусства и его выражения связаны с перипетиями в судьбе орнамента. Полемические призывы к сведению орнамента к функции (как у Лооса) или, напротив, превознесению символической силы орнамента (у Ригля и Воррингера) апеллируют к одному и тому же базовому принципу: искусство — это прежде всего способ существования в коллективном мире. Поэтому же дискуссии об орнаменте могли содержать идеи абстрактной живописи и индустриального дизайна. Понятие «искусства, становящегося жизнью» не только питает демиургический проект «новой жизни». Оно также сплетает воедино темпоральность искусства вообще, что может быть обобщено в простой формуле: новая жизнь требует нового искусства. «Чистое», «ангажированное», «изящное» или «прикладное» искусство — все они существуют каждое в своей темпоральности. Конечно, они понимают и наполняют ее по разному. Когда в 1897 году Малларме написал свой «Бросок кости», он нуждался в такой организации строк и размере шрифта на странице, которая бы служила воплощением его идеи: броска игральной кости. Спустя пару лет Питер Беренс спроектировал дизайн ламп и чайников, торговой марки и каталогов для германской Всеобщей электрической компании (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, AEG). Что у них общего?

Ответ, я верю, лежит в определенной концепции дизайна. Поэт хочет сместить репрезентативный субъект-предмет поэзии на дизайн жесткой формы, чтобы сделать стихотворение подобным танцу или раскрывающемуся вееру. Он называет эти жесткие формы «типами». Инженер-дизайнер хочет создавать объекты, чья форма отвечает их назначению, и рекламу, которая предлагает точную информацию о них, без коммерческого преувеличения. Форму этих объектов он тоже называет «типами». Он считает себя художником, поскольку он пытается создать культуру повседневной жизни, которая бы соответствовала прогрессу в индустриальном производстве и дизайне, а не законам рекламы и мелкобуржуазного потребления. Его типы — это символы быта. Но так же и у Малларме. Они — часть проекта строительства над уровнем монетарной экономики символической экономики, которая могла бы отображать коллективную «справедливость» или «великолепие», праздник человеческого быта, смещающий забытый придворный и религиозный церемониал. Далекие друг другу, как могло показаться, поэт-символист и инженер-функционалист, они разделяют идею того, что формы искусства должны быть разновидностью коллективного образования. Индустриальное производство и искусство призваны делать еще что-то, кроме того, что они делают — не только создавать объекты, но и сенсориум, новое разделение воспринимаемого.

Обрамление жизни искусства

Таков первый сценарий. Второй — «жизнь становится искусством» или «жизнь искусства». Такому сценарию может быть дано название книги французского историка искусств Эли Фора «Дух форм»: жизнь искусства как развитие серий форм, в которых жизнь становится искусством. Строго говоря, это является программой Музея, понимаемого не как строение или институция, но как способ делать видимой и познаваемой «жизнь искусства». Мы знаем, что рождение таких музеев около 1800 года спровоцировало горячие дебаты. Противники музеев доказывали, что произведения искусства не должны изыматься из их среды, физической и духовной земли, давшей им жизнь. Время от времени подобная полемика актуализируется и сегодня: музеи разоблачаются как мавзолеи, посвященные созерцанию мёртвых изображений. Другие придерживаются того, что музеи должны быть, напротив, чистыми поверхностями, чтобы зрители сталкивались с произведениями искусства самими по себе, сосредоточенными над продолжающимся процессом историзации и культуризации искусства.

На мой взгляд обе стороны ошибаются. Нет никакой противоположности между жизнью и мавзолеем, чистой поверхностью и историзированным артефактом. Изначально сценарий музея искусств совпадал со сценарием эстетического состояния, в котором Юнона Людовизи не столько произведение скульптора, сколько «живая форма», выразительная независимостью «свободной видимости» и жизненным духом сообщества. Они предъявляют историзированное искусство: Фра Анжелико между Джотто и Мазаччо обрамляет идею флорентийского великолепия и религиозной страсти; Рембрандт между Халсом и Вермеером демонстрирует Нидерландскую домашнюю и городскую жизнь, возникновение буржуазии, и так далее. Они экспонируют хронотоп искусства как множество мгновений воплощения мысли.

Обрамление этой программы было первой задачей «эстетического» дискурса, и мы знаем, как Гегель после Шеллинга завершил его. Принцип обрамления прозрачен: качества эстетического опыта переходят к самому произведению искусства, лишая их проекции в новую жизнь и обесценивая эстетическую революцию. «Дух форм» становится перевернутым образом эстетической революции. Подобная переделка включает два главных направления. Во-первых, равнозначность действия и бездействия, формы и содержания, которые характеризуют эстетический опыт, оказывается состоянием произведения искусства самого по себе, сейчас постулируемого как тождественность сознательного и бессознательного, воли и безволия. Во-вторых, данная тождественность противоречий придаёт произведениям искусства историчность. «Политическое» свойство эстетического опыта было и остается измененным и заключенным в историчности статуи. Статуя – живая форма. Однако значение связи искусства и жизни сместилось. По Гегелю статуя не вполне является искусством, поскольку она есть выражение коллективной свободы, но также она символизирует дистанцию между коллективной жизнью и способом выражения. Гегель полагает, что греческая статуя есть произведение художника, выражающее идею, в которой он уверен и не уверен одновременно. Он хочет воплотить идею разделения посредством фигуры из камня. Однако единственное, что он способен выразить — это идея разделения, которую он способен почувствовать, а камень изобразить. Автономная форма статуи воплощает разделение так, как греки могли это понять — разделение, лишенное внутреннего. Соглашаемся мы с этим суждением или нет, это не имеет значения. Значение при этом сценарии имеют ограничение художника, его идеи, идеи причастных к нему людей, а также условие успеха произведения искусства. Искусство живёт до тех пор, пока оно способно выражать идею неясную самой, в том смысле, в котором она противостоит этому. Искусство живёт при том условии, что оно является чем-то большим, чем искусство — верой и способом жизни.

Эта программа духа форм являет собой результат двусмысленной историчности искусства. С одной стороны, она создает автономную жизнь искусства как выражение истории, открытой к новым типам развития. Когда Кандинский требует для нового, абстрактного выражения внутренней необходимости, которая пробудит импульсы и формы примитивного искусства, он прибегает к духу форм и противопоставляет его наследие академизму. С другой стороны, программа жизни искусства влечёт за собой приговор к смерти. Статуя автономна постольку, поскольку воля, произведшая ее, гетерономна. Когда искусство не больше, чем искусство, оно стирается. Когда содержание мысли прозрачно самому себе и ничто ему не противопоставлено, подобный успех означает конец искусства. Когда художник делает то, что хочет, как утверждает Гегель, он возвращается всего-навсего к присвоению бумаги или холста как товарного знака.

Программа так называемого «конца искусства» не есть просто личная теоретизация Гегеля. Она присоединяется к программе жизни искусства как «духа форм». Этот дух есть «гетерогенность чувственного», тождественность искусства и не-искусства. Программа обладает ею, когда искусство перестает быть искусством и не-искусством, оно больше не искусство вообще. Поэзия есть поэзия, заявляет Гегель, поскольку проза принята за поэзию. Когда проза есть только проза, гетерогенность чувственного отсутствует. Утверждения и обстановка коллективной жизни есть только утверждения и обстановка коллективной жизни. Таким образом формула искусства, становящегося жизнью, не является убедительной: новая жизнь не нуждается в новом искусстве. Вся история форм искусства и политики эстетики в эстетическом режиме искусства могла бы быть поставлена как разделение тезиса на две формулы: новая жизнь нуждается в новом искусстве; новая жизнь не нуждается в новом искусстве.

Метаморфозы лавки древностей

В этой перспективе ключевая проблема заключается в переосмыслении «гетерогенности чувственного». Это касается не только художников, но самой идеи новой жизни. В целом проект «товарного фетишизма» должен быть, как я полагаю, переосмыслен со следующей точки зрения. Маркс вынужден доказывать, что в товаризации заключается тайна, что она определяет точку гетерогенности в ежедневной циркуляции товаров. Революция возможна, потому что товар, подобно Юноне Людовизи, имеет двойственную природу: это произведение искусства, которое ускользает, когда мы пытаемся его схватить. Причина этого в том, что программа «конца искусства» определяет конфигурацию современности как новый этап разделения воспринимаемого без гетерогенности. На этом этапе рационализация различных сфер деятельности становится ответом на прежнюю иерархичность порядков и на «эстетическую революцию». Полностью же девиз политики эстетического режима может быть артикулирован следующим образом: давайте спасем гетерогенность чувственного!

Есть два пути упомянутого спасения, каждый из которых включает свою особенную политику, с собственными отношениями между автономией и гетерономией. Первый путь — искусство и жизнь обмениваются качествами — присущ тому, что может быть названо, в широком смысле, поэтикой романтизма. Обычно понимается, что поэтика романтизма включает сакрализацию искусства и художника, но это односторонний взгляд. Принцип романтизма скорее в том, чтобы найти во множественности темпоральностей искуссства ту, которая оставляет его границы проницаемыми. Умножение линий темпоральности означает усложнение и абсолютный отказ от прямолинейного сценария искусства, становящегося жизнью, и жизни, становящейся искусством, «конца» искусства; и перестановки их в сценариях латентности и реактуализации. В этом заключается основной смысл идеи Шлегеля о «прогрессивной универсальной поэзии», что вовсе не означает никакой другой прямолинейности прогресса. В противоположность этому, «романтизация» практик прошлого означает принятие их в качестве метаморфических элементов, спящих и просыпающихся, чувствительных к разумным реактуализациям в соответсвии с линиями темпоральности. Работа прошлого может быть принята за акт экзорцизма строгого «духа форм», ведущая к «концу искусства», и за помощь в оформлении новых выражений искусства, ведущей к новым практикам. Художественные прорывы становятся слишком возможными, потому что Музей предлагает умножение темпоральностей искусства, разрешающих Мане в одно мгновение стать художником современной жизни, сопоставляя его сюжет с сюжетами Веласкеса и Тициана.

Сейчас множественность темпоральностей также значит проницаемость границ искусства. Бытие-предметом-искусства превращается в разновидность метаморфического статуса. Работы прошлого могут заснуть и прекратить существование в качестве предметов искусства, они могут быть разбужены и могут получить новую жизнь различными путями. Таким образом они содействуют континууму метаморфических форм. Согласно той же логике, общие объекты могут пересекать границу и войти в область художественных комбинаций. Это может произойти легче, когда художественный и исторический подходы связаны вместе, так что каждый объект может быть изъят из собственного общественного существования и рассмотрен как поэтическое произведение, носящее следы собственной истории. На этом пути аргумент «конца искусства» может быть опровергнут. В тот год, когда умер Гегель, Бальзак опубликовал свой роман «Шагреневая кожа». В начале романа Рафаэль входит в экспозиционный зал огромного антикварного магазина, где старые статуи и картины перемешаны со старинной мебелью, безделушками и домашней утварью. Здесь, пишет Бальзак: «Целый океан вещей, измышлений, творений искусства, руин, слагавший для него бесконечную поэму». Инвентарь магазина есть также смешение объектов и эпох, произведений искусства и аксессуаров. Каждый из описанных объектов подобен окаменелости, носящей в своем теле след исторической эпохи или цивилизации. Чуть далее Бальзак отмечает, что великий поэт новой эпохи — это не поэт в прежнем понимании слова, не Байрон, но Кювье, — натуралист, который может реконструировать лес по окаменелостям корней и расы великанов по нескольким костям.

В экспозиционных залах романтизма мощь Юноны Людовизи делегирована любому предмету обыденной жизни, который может стать поэтическим объектом: фабричному иероглифу, исторической дате. Лавка древностей делает музей изящных искусств и этнографический музей эквивалентными. Она лишает аргумент прозаического использования или потребления. Если конец искусства есть товаризация, то конец товаризации — становление искусством. Посредством устаревания, недоступный ежедневному потреблению товар или предмет обихода становится доступным искусству как телу, зашифровывающему историю и объект «незаинтересованного удовольствия». Это есть новый путь ре-эстетизации. Гетерогенность чувственного повсюду. Проза каждодневной жизни становится огромной, фантастической поэмой. Любой объект может пересечь границу и пополнить число объектов эстетического опыта.

Мы знаем, что проявилось из этой лавки. Сорок лет спустя мощь Юноны Людовизи могла быть передана овощам, сосискам и бакалейщикам торговых рядов у Золя и Клоду Лантье, художнику импрессионисту, которого он изобретает в «Чреве Парижа». Тогда появляются, среди прочего, коллажи дадаистов и сюрреалистов, поп-арт, выставки товаров из вторсырья или видеоклипы. Самая выдающаяся метаморфоза торговых рядов у Бальзака есть, конечно, окно в магазине зонтиков на Passage de l’Opera, в котором Арагон угадывает мечту немецких наяд. Наядой «Парижского крестьянина» становится Юнона Людовизи такая же недоступная богиня, обещающая, посредством собственной недоступности, новый мир чувственного. Беньямин обнаружит ее другим способом: лавка вышедших из употребления товаров также содержит обещание будущего. Он только добавит, что пассажи должны быть закрыты, недоступны, чтобы обещание могло быть исполнено.

Так в диалектике романтической поэтики проницаемости искусства и жизни, поэтика делает все что угодно доступным для участия в гетерогенности, недоступным чувственному. Превщарая обычное в необычное, она также делает необычное обычным. Из этого противоречия происходит особый вид политики — или метаполитики. Метаполитика есть герменевтика знаков. «Прозаические» объекты становятся знаками истории, которые должны быть дешифрованы. Таким образом, поэт становится не только натуралистом или археологом, раскапывающим окаменелости и реконструирующим их поэтический потенциал. Он также становится чем-то вроде терапевта, копающегося во внутренней тьме или в бессознательном общества, чтобы дешифровать послания, погребённые в самой плоти обыкновенных вещей. Новая поэтика означает новую герменевтику, берущую на себя цель становления общества сознательным относительно собственных секретов, посредством выхода из шумного пассажа политических лозунгов и доктрин; и утекающую в глубины социального, чтобы высвободить энигмы и фантазии, спрятанные в интимных реальностях обыденной жизни. Это есть пробуждение такой поэтики, в которой товаризация могла бы быть описана как фантасмагория: вещь, которая, на первый взгляд, кажется тривиальной, при ближайшем рассмотрении раскрывается, как черта иероглифа или поворот теологического каламбура.

Бесконечное удвоение?

Анализ товара у Маркса есть часть романтической программы, которая отрицает «конец искусства» как гомогенизацию чувственного мира. Его мы могли бы назвать марксистским выходом из Бальзаковской лавки. Вот почему товарный фетишизм мог позволить Беньямину рассматривать структуру воображения у Бодлера через топографию парижских пассажей и характер фланера. Ибо Бодлер прогуливался не столько в пассажах, сколько в программе магазина как нового сенсориума, как места взаимопроникновения между повседневностью и областью искусства. Означающее и означаемое — не что иное как части одного поэтического проекта. Вот почему они так хорошо подходят друг другу, возможно, даже слишком. Шире, это дискурс культурной критики во множестве ее выражений — дискурс, который подразумевает истину об иллюзиях эстетического и его социальных основаниях, о зависимости искусства от культуры масс и товаризации. Но сами процедуры, посредством которых этот дискурс пытается обнаружить правду искусства и эстетики, прежде всего сами обрамлены эстетической рамкой. Таким образом, это фигуры одного ряда. Критика искусства может быть рассмотрена как эпистемологический аспект романтической поэтики, рационализация ее каналов обмена знаками искусства и знаками жизни. Критика искусства хочет набросить на производство романтической поэтики оттенок демистифицированного смысла. Но демистификация сама по себе есть часть романтической реабилитации мистицизма, который расширил до бесконечности сенсориум искусства как поле неспособных к потреблению объектов и мир фантазий, которые, чтобы быть дешифрованными, сами формируют процедуры дешифровки.

Так романтические поэтики сопротивляются энтропии «конца искусства» и его «де-эстетизации». Но их собственные процессы ре-эстетизации находятся под угрозой другого вида энтропии. Они подвержены опасности, обусловленной их собственным успехом. Опасность в этом случае не в том, что все что угодно становится прозаическим. А в том, что все что угодно становится артистическим — и этот процесс обмена и пересечения границ достигает точки, где граница становится полностью расплывчатой, где ничего, кроме прозаического, не избегает участи быть искусством. Это то, что случается, когда выставки представляют нам только репрезентации объектов потребления и коммерческие видеоролики на том допущении, что они предлагают радикальную критику потребления, просто являясь точными копиями массовых товаров. Такое неразличение оказывается неразличением критического дискурса, боящегося участия в обозначении или отрицании этого расширения до бесконечности, в уверении, что сенсориум искусства и сенсориум повседневной жизни — это не более, чем вечное повторение «спектакля», в чьей власти и отображаемое, и отрицаемое.

Такая череда обвинений вскоре становится частью игры. Интересный случай подобного двойного дискурса представляет собой недавняя выставка, сначала показанная в США как Let’s Entertain («Давайте развлекаться»), а потом во Франции уже как Beyond the Spectacle («Вне спектакля»). Парижская выставка была разыграна сразу на трех уровнях: во-первых, как анти-элитаристская провокация, во-вторых, как критика Ги Дебором развлечения как спектакля, обозначающая триумф отчужденной жизни, и, в-третьих, как идентификация «развлечения» с тем же концептом деборовской игры, как антидот к официальности. Столкновение между тремя частями и тремя представлениями было редуцировано к конфронтации бильярдного стола, доски для настольного футбола и карусели, с одной стороны, и неоклассических бюстов совместной работы Джеффа Кунса и его жены, с другой.

Энтропии авангарда

Подобные результаты наталкивают на второе решение дилеммы де-эстетизации искусства — альтернативный путь уверения в силе гетерогенности чувственного. Это точная оппозиция к первому. Она поддерживает мнение, что тупик лжи искусства в романтической прозрачности его границ. Таким образом оспаривается надобность отделения искусства от форм эстетизации обыденной жизни. Провозглашение может быть сделано только для поиска искусства самого по себе, но может быть также сделано для поиска освобождающей силы искусства. В любом случае, на лицо все то же фундаментальное требование: сенсориумы должны быть разделенными. Первый манифест против китча, появившийся намного раньше самого слова, может быть найден у Флобера в «Мадам Бовари». План романа, на самом деле, есть план различения между автором и его персонажем, главное преступление которого — желание привнести искусство в собственную жизнь. Буквально говоря, желание мадам Бовари эстетизировать свою жизнь, которое делает искусство причиной жизни, достойно смерти. Жестокость романиста становится суровостью философа, когда Адорно ставит то же в упрёк Стравинскому. Музыкант, думающий, что любой вид гармонии и дисгармонии дозволен, и смешивает классические аккорды и диссонансы музыки модерна, джаз и примитивные ритмы ради возбуждения буржуазной публики. Здесь тот же необыкновенный пафос, что чувствуется в тоне пассажа в «Философии музыки модерна», где Адорно утверждает, что некоторые аккорды салонной музыки XIX века не могут быть слышимы, не могут больше быть слышимы, когда политические обещания эстетической сцены очевидно лживы и путь эмансипации потерян.

Является ли этот вопрос вопросом к искусству только или к эмансипации через искусство, постановка одна. Согласно этой постановке искусство должно вывести себя с территории эстетизированной жизни, проложив новую границу, которая не может быть пересечена. Это позиция, которая не может просто ассоциироваться с авангардистской настойчивостью на автономию искусства. Автономия претендует, на самом деле, на то, чтобы быть двойной гетерономией. Если бы мадам Бовари умерла, Флобер бы исчез. Во-первых, он сделал поле рецепции литературы родственным полю рецепции тех вещей, которые нельзя ощутить: булыжникам, раковинам, крупицам песка. Чтобы сделать это, Флобер сделал свою прозу неотличимой от ее персонажей, сделал прозой обыденной жизни. В этом же русле автономия музыки Шенберга, как она концептуализована у Адорно, есть лишь двойная гетерономия: в порядке осуждения капиталистического разделения декоративности и товарности разделение отодвигается еще дальше, но более технически, более бесчеловечно, чем это делает продукция капиталистического массового производства. «Автономия» авангардного искусства становится напряжением между двумя гетерономиями, между цепями, которые приковывают к мачте одновременно Улисса и песню сирен, сопротивляясь которой он закрывает свои уши.

Мы можем также дать этим двум позициям имена пары греческих богов, Аполлона и Диониса. Их оппозиция не просто рядовой конструкт философии раннего Ницше. Это диалектика духа форм в целом. Эстетическая идентификация сознательности и бессознательности, Логос и Пафос, могут быть интерпретированы двояко. Каждый дух формы есть Логос, который пролагает свой путь через собственную непрозрачность и сопротивление материала, чтобы стать улыбкой статуи или оттенком на холсте — это аполлонийский проект; или это может быть определено как пафос, который разрушает формы доксы и оставляет следы могущества, — это хаос, радикальное различие. Искусство вписывается в проект работы по вменению пафоса Логосу, бессмысленного в мысль. Это дионисийский проект. Оба — проекты гетерономии. Даже совершенство греческой статуи в гегелевской «Эстетике» есть лишь форма. То же справедливо, и еще больше, для герметичных построений Шенберга. Чтобы «авангардное» искусство оставалось верным обещанию эстетической сцены, оно должно все больше и больше подчеркивать мощь гетерономии, которая становится фундаментом его автономии.

Поражение воображения?

Внутренняя необходимость этого ведет к другому виду энтропии, которая делает задачу автономии авангарда сродни предоставлению свидетельств чистой гетерономии. Такая энтропия исчерпывающе представлена в «Эстетике возвышенного» Жана-Франсуа Лиотара. На первый взгляд, это радикализация диалектики авангардного искусства, которая обратилась в противоположное собственной логики. Авангард должен неоднозначно проводить разграничительную линию между искусством и массовой культурой и непрерывно вписывать связность искусства в «гетерогенность чувственного». Это должно происходить так, чтобы бесконечно обесценивать «обман» эстетического обещания как таковой, чтобы отвергнуть обещания революционного авангарда и энтропию товарной эстетизации. Авангард наделен парадоксальной обязанностью нести свидетельство древней зависимости человеческой мысли, которая делает любое обещание эмансипации обманом.

Эта демонстрация находит выражение в радикальном перепрочтении кантовской «Критики способности суждения», в переопределении эстетического сенсориума, который полагается скрытым опровержением взгляда Шиллера, своего рода контр-исходной сценой. Обязанность модернистского искусства выведена, по Лиотару, из кантовского анализа возвышенного как сильнейшего переживания противоречия, в котором синтетическая сила воображения побеждена восприятием бесконечности, устанавливающей разрыв между чувственным и сверхчувственным. В анализе Лиотара это определяет пространство модернистского искусства как манифестацию невыразимого, «утраты прочных отношений между чувственным и интеллигибельным». Парадоксальное утверждение: во-первых, потому что возвышенное в теории Канта не определяет пространство искусства, но отмечает переход от эстетического переживания к этическому; и во-вторых, потому что чувство несоответствия между Разумом и Воображением стремится к обнаружению высшей гармонии — самопостижению субъекта как члена сверхчувственного мира Разума и Свободы.

Лиотар хочет противопоставить кантовский разрыв возвышенного гегельянской эстетизации. Но ему приходится заимствовать у Гегеля его концепт возвышенного как невозможность тождества между мыслью и его чувственным представлением. Он был вынужден заимствовать из программы «духа форм» принцип контр-конструкции изначальной сцены, чтобы допустить контр-прочтение программы «жизни форм». Конечно, путаница здесь не связана с ошибочным прочтением. Это способ отрезать изначальный путь от эстетики к политике и поставить на том же перекрестке обход в одну сторону от эстетики к этике. Таким образом, противопоставление эстетического режима искусства репрезентативному режиму может быть вписано в чистое противопоставление искусства невыразимого и искусства репрезентации. «Современные» произведения искусства тогда должны стать этическими свидетелями невыразимого. Строго говоря, именно в репрезентативном режиме может быть найдена невыразимая сущность субъекта — то, что никак не может быть определено формой и материей. «Потеря устойчивых отношений» между чувственным и интеллигибельным не является потерей силы отношений — это умножение их форм. В эстетическом режиме искусства нет ничего, что бы не могло быть репрезентировано.

Много было написано в подтверждение тому, что Холокост непредставим, что его представимость доступна лишь свидетелям, но не искусству. Однако это требование опровергается работами свидетелей. Например, паратаксис писем Примо Леви или Роберта Антельма может быть взят в качестве способа прямого свидетельства, подходящего опыту нацистской дегуманизации. Но сам паратаксис, собранный из цепочки мелких впечатлений и ощущений, был одной из главнейших черт литературной революции девятнадцатого века. Короткое примечание в начале книги Антельма «Вид человеческий» (L’Espèce humaine), где описаны отхожие места и атмосфера лагеря в Бухенвальде, отвечает тому же образцу, что и описание двора фермы Эммы Бовари. Подобным образом, фильм Клода Ланцмана «Шоа» был рассмотрен как свидетельство невыразимого. Но то, что Ланцман противопоставляет репрезентативной программе американского телесериала «Холокост», это иная, кинематографическая программа — нарратив о современном расследовании, реконструировании загадочного и забытого прошлого, который отсылает к розовому бутону из фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Аргумент невыразимого не подходит опыту художественной практики. Скорее, он удовлетворяет потребности в существовании чего-то недоступного репрезентации, чтобы вписывать в практику искусства необходимость этического обхода. Этика невыразимого может быть еще и обратной формой эстетического обещания.

Набрасывая энтропические сценарии политик эстетики, я могу показаться кем-то, кто предлагает пессимистический взгляд на вещи. Но это вовсе не моя целья. Несомненно, некоторая меланхолия по отношению к судьбе искусства и его политической ангажированности выражается повсюду, особенно в моей стране, Франции. Воздух полон возгласами о смерти искусства, конце изображения, воцарении массмедиа и рекламы, о невозможности искусства после Освенцима, ностальгии по потерянному раю воплощенного присутствия, обвинений эстетической утопии в порождении тоталитаризма или товаризации. Я не стремлюсь присоединиться к этой похоронной процессии. Напротив, я считаю, что мы можем дистанцироваться от текущих умонастроений, если поймем «конец искусства» не как злосчастную судьбу современности, но как другую сторону жизни искусства. До той степени, что эстетическая формула связывает искусство и не-искусство с самого начала, так как помещает эту жизнь между двумя крайностями: искусство, становящееся только жизнью, и искусство, становящееся только искусством. Я сказал, что доведенные до крайности оба сценария влекут за собой собственную энтропию, собственный конец искусства. Но жизнь искусства в эстетическом режиме состоит именно в переключении между сценариями, постоянной игре автономии против гетерономии и гетерономии против автономии, в игровой связке искусства и не-искусства против другой такой связки.

Каждый подобный сценарий включает в себя определенную метаполитику: искусство, опровергающее иерархию постигаемого и обрамляющее общий сенсориум; или искусство, заменяющее собой политику как конфигурацию чувственного мира; или искусство, становящееся видом социальной герменевтики; или искусство, становящееся, в самой своей изоляции, стражем обещания эмансипации. Все эти позиции могли быть приняты и были приняты. И это говорит о том, что здесь есть некоторая нерешенность в «политике эстетики». Есть метаполитика эстетики, которая обрамляет возможности искусства. Эстетика искусства обещает политическое завершение, которое не может выполнить, и процветает в этой двусмысленности. Поэтому те, кто хотят изолировать искусство от политики, недалеко ушли от истины. А те, кто ждут, когда искусство выполнит политическое обещание, обречены известной меланхолии.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Я выделяю три режима искусства. В этическом режиме у произведений искусства нет автономии. Они рассматриваются как изображения, поставленные под сомнения относительно их правды и их воздействий на этос людей и общества. «Государство» Платона — отличная иллюстрация этического режима. В миметическом режиме, произведения искусства принадлежат области имитации, так что они больше не субъекты истины и общих правил быта. Они не столько копии реальности, сколько перенос формы на содержание. Поэтому они - субъекты установления внутренней нормативности: иерархии жанров, тождественности выражения и содержания, аналогии искусств и т.д. Эстетический режим разрушает подобную нормативность, отношение между формой и содержанием, на которых она основана. Произведения искусства определяются как принадлежащие специфическому сенсориуму, который выделяется как исключение из обычного режима чувственного, представляющего нас с непосредственно уравненной мыслью и чувственной материальностью.

Подробнее см. Рансьер Ж. Разделяя чувственное, СПб, 2007.

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

По словам посла, в украинском законе о нацменьшинствах 1992 года присутствует термин «автономия».