Работы года: 2017

Мы так и не придумали другой формат подведения итогов, который представлял бы собой результат коллективного производства редакции и который — хоть и в середине февраля — всё-таки был опубликован (и при этом не имел эпитетов вроде «влиятельный» или «успешный»). Да, мы снова составили список работ. Каждый из авторов выдвинул по пять проектов, и по итогам открытого голосования было выбрано. Посмотреть все списки и проследить процедуру голосования можно по ссылке.

.

Стоит сразу сказать, что мы не пытались быть объективными и старались сфокусировать внимание на перформативных практиках во множестве их проявлений, а также на внеинституциональных и независимых проектах.

.

Кирилл Савченков. Office of Sensitive Activities / Applications Group

Кураторы Мария Крамар, Екатерина Чучалина

ММСИ на Гоголевском бульваре

Москва

Если переводить название, то Кирилл Савченков предлагает использовать «Отдел активных мероприятий / Группа приложения». Под этим неуклюжим канцелярским титулом не просто запомнилась, а врезалась в память эта выставка — безусловная победительница экспертного голосования среди авторов aroundart.org и, смею предположить, среди московской художественной молодежи.

Эта выставка — больше-чем-выставка, совершенно непонятная и до какого-то иллюзионистского ощущения безупречно эстетически выверенная, стала завершением трех проектов Савченкова: Horizon Community Workshop (ЦТИ «Фабрика», декабрь 2015 — январь 2016) и Horizon Community Memorial Center («По направлению к источнику», Музей «Гараж», 2017). Идею серийного разворачивания концепции художнику подсказал просмотр телесериалов, ставший популярным досугом последних лет и даже, смеют утверждать, реабилитировавшийся в качестве культурного потребления интеллигенции и, следовательно, ставший референтным полем и, более того, источником для художественных произведений и даже критических концепций.

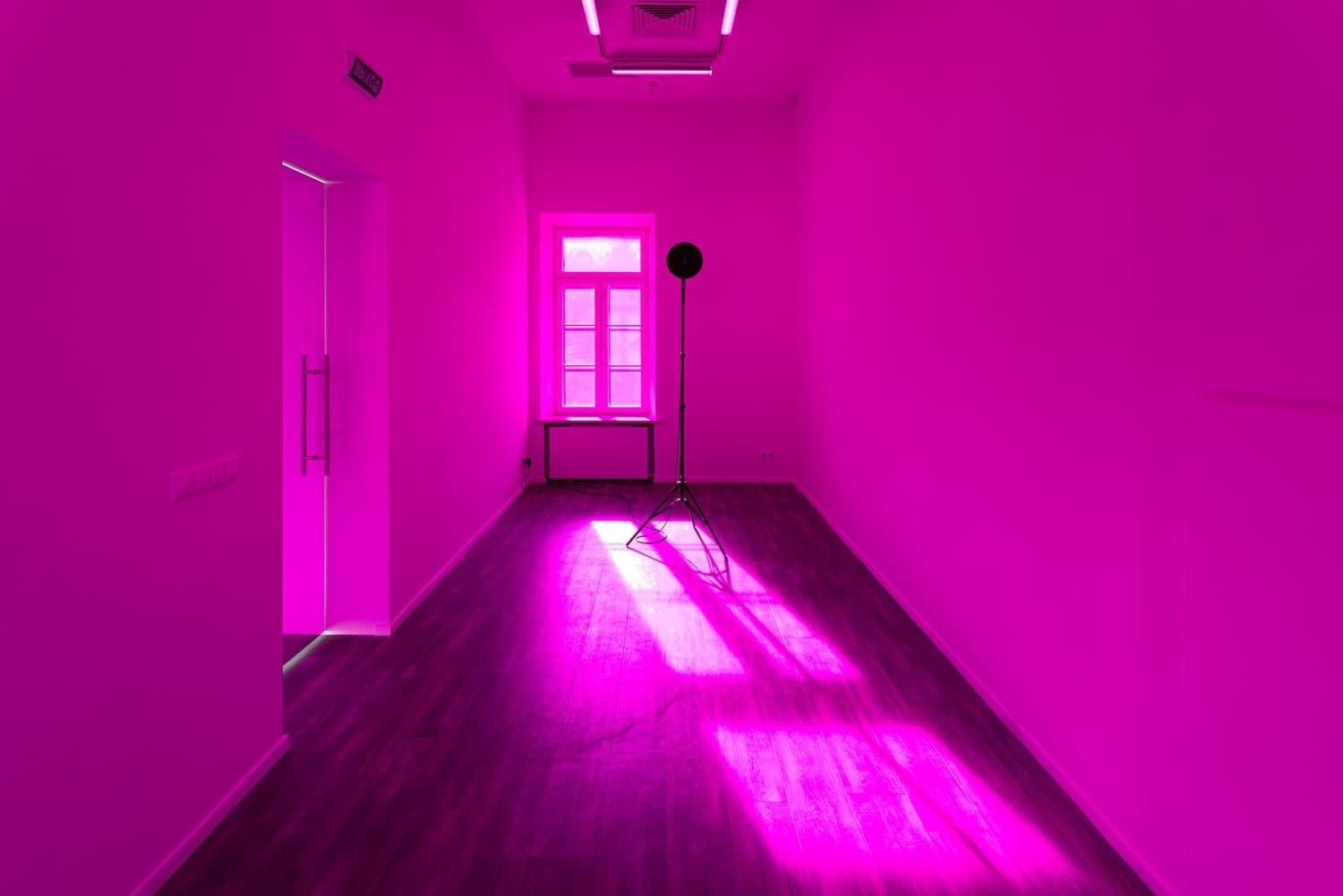

Вопреки возможным восприятиям Office of Sensitive Activities (OSA/AG) как результата слияния художника с институцией, я решительно стою на мнении, что проект имел бы безусловную ценность и без такой зрелищной реализации. Выставка явила собой почти неповторимый пример умного блокбастера (это удается немногим авторам вроде Арсения Жиляева или Хито Штайерль), который держал в контрапункте сложную концепцию и почти кинематографическую по своему спецэффектному воздействию и лоску экспозицию (вплоть до цветочных композиций в специально изготовленных по эскизам художника вазах); дематериализующую драматургию (выставка исчезала, лишаясь экспоната за экспонатом, оставляя в пустых залах под конец лишь несколько тел медиаторов) и последовательную архитектуру (с разными освещениями, с финальной пурпурной комнатой, наполненной предполагаемо катарсисным ощущением).

Один из залов занимала витрина с экспонатами вымерших существ из Дарвиновского музея, слепками человекоподобных существ (их сделала компания, которая занимается производством реквизита для кино), рисунками и цитатами; ОСБ-плиты сменялись оргстеклом, потом на их месте остался только каркас из крепежных прутьев. В основе их композиционного принципа диаграммы, компьютерная компиляция и CAD-прототипирование (напоминающее о новой пластичности Кати Новичковой и Пакуи Хардвер). На выставке есть и вполне буквальные диаграммы, а также придуманные художником хештеги, которые были включены и в специальную email-рассылку во время работы выставки. Все вместе складывалось в проект, отражающий опыт параноидальных обсессий — еще Фрейд видел в составлении схем невроз паранойи, а в повторе неких ключевых слов невроз навязчивости. Савченков полушутил над ними в ироническом диагнозе: «Миром правят спецслужбы»[1].

Объект, вызывающий тревогу, принимает разные личины, объединенные под условной рубрикой «чужеродное», поэтому поэтику Савченкова можно определить как ксеноэстетику (заимствуя приставку у философа Резы Негарестани). Эти личины служат эстетическим выражением спонтанных или культивируемых государством страхов —мутации и радиация; близкие homo sapiens виды, воображаемые и реальные; стремительная техника и разумный алгоритм; внеземное и экзопланетные угрозы[2]. Но чужеродное распознается и в привычном, которое таким образом остраняется. Спекуляция об этих предполагаемых и реальных угрозах и воспроизводство на территории искусства сценариев манипуляции ими является, по заявлению художника, тем, что может создать иммунитет от доверчивости и даже стать контрартикуляцией оппозиционного сообщества.

Именно вокруг формирования образа сообщества и была задумана вышеупомянутая трилогия: от нескольких сессий Horizon Community Workshop, после которых появились первые адепты, через музейную инсталляцию, где присутствие особых смотрителей было не менее важно подсвеченных панелей с диаграммами, до сольной музейной выставки на двух этажах, которая совершенно прошла процесс самоустраненния, после которого остались только несколько медиаторов и их взаимодействие со зрителями. Идея создания кружка адептов была подсказана Савченкову Алиной Гуткиной, смотрители и сценарные диалоги вместо объектов — Тино Сегалом. «Кем вы хотели стать, но не стали?» — спрашивали у посетителей выставки медиаторы, инициируя, точь-в-точь как у Сегала, диалогическую ситуацию. Публичная программа стала своего рода продолжением Horizon Community Workshop и представляла собой квазиироническую аппроприацию эзотерических, духовных, конспирологических и корпоративных способов групповой социализации с их логореей, эпистемологическими аберрациями и фетишизмом гуру.

Но основным становится образ проекта, порожденный сетевой средой и предназначенный для циркуляции в ней; он же обеспечивает чисто художественное качество OSA/AG. Фотогеничность, схваченная в снимках Ивана Ерофеева, сверхдетерминирует (или купирует) сложность экспозиции и событий, делая их гладкими, словно для скольжения взгляда — как по экрану — и вместе с тем синхронными состоянию производительных средств, которыми они порождены и на которых они впоследствии репрезентируются[3]. Для циркуляции в сети предназначены и презентации в pdf, которые Савченков использует с 2016 года как продолжение постфотографического медиума, новую форму зина, любимую им прежде (для OSA/AG было выпущено три).

Деятельность Савченкова ознаменовала переход художественных практик сквозь материальность и телесность в то состояние, когда именно в сети и через сеть — в публикациях в инстаграме, ютьюбе и фейсбуке, через имейл-корреспонденцию и посредством облачной файлопередачи — порождаются подлинные впечатления об искусстве, инвестируются аффекты и артикулируются позиции.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Кирилл Савченков. Коллоквиум 19 октября 2017 в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре. Синхронно с Савченковым (если не раньше) криптоэстетику паранойи, практик миметического инсталлятивного производства и создания диаграмм, начиная с «Обсерватории» (2014), стал разрабатывать дуэт Анны Титовой и Стаса Шурипы под вывеской «Агентство сингулярных исследований», и Савченков очевидно испытал их влияние. Так, напольная схема в OSA/AG на прорезиненном паззле являлась кивком напольному коврику с четверной диаграммой Клейна в «Темной материи» (2016) Титовой и Шурипы.

[2]Подробное перечисление этих тревог и о роли искусства в их преобразовании читайте в расщепленном диалоге, построенном как общение конспирологически тревожного разума — Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался // Syg.ma, 9 октября 2017, доступно по https://syg.ma/@sygma/khorosho-prozhil-tot-kto-khorosho-spriatalsia. Я уверен, что тематизация этих тревог, даже самых инопланетных, для Савченкова опосредует в конце концов вопрос о суверенном насилии и государственном произволе — имманентный любому размышлению после встреч с травматическим наследием российской истории.

[3] Подробный фотоотчет проекта вышел на aroundart.org: http://aroundart.org/2017/11/09/savchenkov-office-of-sensitive-activities/

О том, какие изменения внесло распространение портативных устройств с качественными экранами в то, как задумываются произведения, курируются и экспонируются выставки — дошло до массовой перемены оттенка колера краски белокубных галерей — вместе с появлением агрегаторов см. в Sanchez M. 2011: Art and Transmission // Artforum vol. 53 no. 10 (Summer 2013) P. 294–301. А в русском контексте Серкова Н. Галерейная фикция // Художественный журнал № 104 (2018), готовится к публикации; и лекцию Буренков А. Экономика внимания и курирование выставок в эпоху постинтернета, прочитанную в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии А. Л. Штиглица, 5 февраля 2018.

.

Анастасия Кизилова. Found Project

Москве, Хельсинки, Санкт-Петербурге, Минске, Берлине, Екатеринбурге, Краснодаре

.

В начале прошлого года при поддержке Фонда Смирнова и Сорокина, Анастасия Кизилова представила проект под названием Found Project. Found Project — это платформа для сбора и архивирования нереализованных художественных идей. Помимо того, что вы можете отдать свою идею, вы можете и взять чужую идею на исполнение. Такая циркуляция идей, свободная от фигуры автора, переносит ракурс внимания с исполнителя на саму задумку.

Реинкарнацию Found Project вы могли видеть на протяжении года в разных местах обитания современного искусства как в России, так и за ее пределами: на данный момент проект находится в «Типографии» в Краснодаре, до этого — в Aperto в Берлине, еще раньше — в Минске в рамках РБ!ОБ!, в Санкт-Петербурге в галерее «Люда» или в резиденции QuartaRiata в Петергофе. В общем, к чему я это веду: вы определенно это проект хоть где-то и видели. Правда, этот факт мало что значит: Found Project — это архив, который каждый раз приводится в действие путем переизобретения, как будто он с самого начала содержал в себе потенцию принимать различные, порой режущие глаз, а порой довольно незаметные формы репрезентации. Found Project — номадический проект, с каждым своим перевоплощением набирающий собственный символический капитал, и потому, кажется, способный в какой-то момент оторваться от фигуры своего автора — Анастасии Кизиловой.

Помимо перформативного исполнения архива, Found Project создает совершенно другое поле распространения идей, которое определяется физическими перемещениями Анастасии Кизиловой между институциями. Так, идеи, собранные в Краснодаре, могут быть реализованы как в Москве, так и в Берлине; идеи, собранные в Берлине могут быть реализованы как в Минске, так и в Краснодаре: ну, вы поняли. Архив идей (даже точнее: база данных идей), помимо авторства, уничтожает еще и все другие ограничения, связанные с наличием/условием институциональной поддержки, внешней цензурой и самоцензурой, национальные границы и размышления о периферии и центре.

Анастасия Кизилова не первый раз инициирует что-то, что не имеет начала и конца: начиная с 2013 года она шьет униформы художникам, а с 2015 — занимается суккулетотерапией. Кажется, как и многие из нас, Анастасия создает проект, чтобы отвлечься от другого проекта, проблематизируя периоды отсутствия идей (или недовольство ими). Интересна и сама позиция художницы, которая, кажется, сознательно инициирует разговор с художественным сообществом на довольно неприятные темы, вроде кризиса идей, экономической невозможности их реализации или физических ограничений человеческого тела. Выступая почти что Робином Гудом, она разбирается с чужими идеями, очищая их от авторства, раскладывая по бережно сшитым папочкам, отдавая нуждающимся. В основе Found Project лежат принципы sharing economy, реализованные в художественном поле, и заключаются они не только в том, что вы можете делиться идеями, но вам уже не нужно больше нести за них ответственность в одиночку. На самом деле, ваши идеи — уже не ваши идеи. Остается только дождаться того момента, когда саму идею Found Project — тоже переданную в архив Анастасией Кизиловой — возьмет на реализацию кто-нибудь еще.

Катя Юшкевич. «Хорошая история»

Резиденция в «Доме Метенкова» работает уже год. Её название — «Новые истории Екатеринбурга» — подразумевает выявление малоизвестных сюжетов, городских кодов, визуальных паттернов, составляющих современный образ Екатеринбурга. Связь с городом — единственное строгое условие для участников резиденции, кроме очевидного отношения к фотографии. И в этом случае это оказывается очень своевременно, так как город периодически нервно возвращается к попыткам найти себя и свою «идентичность», спотыкается о сказы Бажова, малахит и конструктивизм, потом становится туго и скучно.

Приехав сюда в феврале 2017 года, Катя Юшкевич стала резидентом номер два и начала строить с городом отношения, постепенно нащупывая и разворачивая фотографии-истории:

- Испуганный мальчик стоит рядом со снеговиком 8-метровой высоты в парке им. Горького. 1966-й год;

- Знакомый пейзаж Вениамина Метенкова с видом на городскую плотину и пруд, на котором будто процарапан небольшой парусник;

- Пассажирский самолет ИЛ-18 почему-то стоит в парке им. Энгельса (в 70-е из него хотели сделать детский кинотеатр);

- Фотография горящего деревянного дома на ул. Розы Люксембург;

- Отсутствующая фотография (пловца из местного Динамо);

- Групповой портрет и подпись «Группа Антона Валека, расстрелянная Колчкаковцами в 1919-м году».

Шесть свидетельств стали поводом для шести расследований, которые художница вела, работая с архивами, но в основном, конечно же, разговаривая с жителями города: исследователями, хранителями музеев, соседями, случайными собеседниками. Нет смысла подробно описывать это здесь, лучше обратиться к сайту «Доме Метенкова» и к интервью Кати с Олей Дерюгиной.

Больше всего меня зацепило в этом проекте два момента:

/фотография/ и /история/ внутри проекта, как правило, идут рука об руку — одна становится продолжением другой. Но вдруг оказываются на взаимозаменяемых позициях, как, например, в случае с бассейном, когда история идёт не о фотографии, а о её поиске. Неоднородность историй, вынесенных в подзаголовок выставки, создает неровный ритм восприятия и при этом оставляет с приятным чувством, что каждая глава выставки раскрыта насколько, насколько нужно. Катя пишет про важность слепых зон, неохваченных (или сознательно скрытых) художником моментах: они заставляют зрителя самостоятельно заполнять пробелы, а значит, самому продолжать каждую из историй.

Фотография здесь не кажется медиумом-для-себя, направленным на развитие визуальной образности — она становится поводом для разговора, и в этом проявляется искренняя уязвимость проекта. Это отчёт о проделанной работе по вращиванию себя в город: художница, слушая и как бы «получая» истории, совершает честный обмен, создавая и запуская в движение новые истории — приглашая всех желающих вместе построить во дворе музея нового огромного снеговика; устраивая собрание жильцов своего района, чтобы поговорить о самолёте в парке, обменяться фотографиями и вместе подписать открытки; обсуждая с участниками отряда «Каравелла» историю фотографии и загадочного кораблика; и так далее. Художница становится проводником, который хочет, чтобы мы рассказывали друг другу хорошие истории. А ещё, вроде, Катя какое-то время была из Екатеринбурга, возможно, даже до сих пор.

Движение Ночь

Москва, Екатеринбург

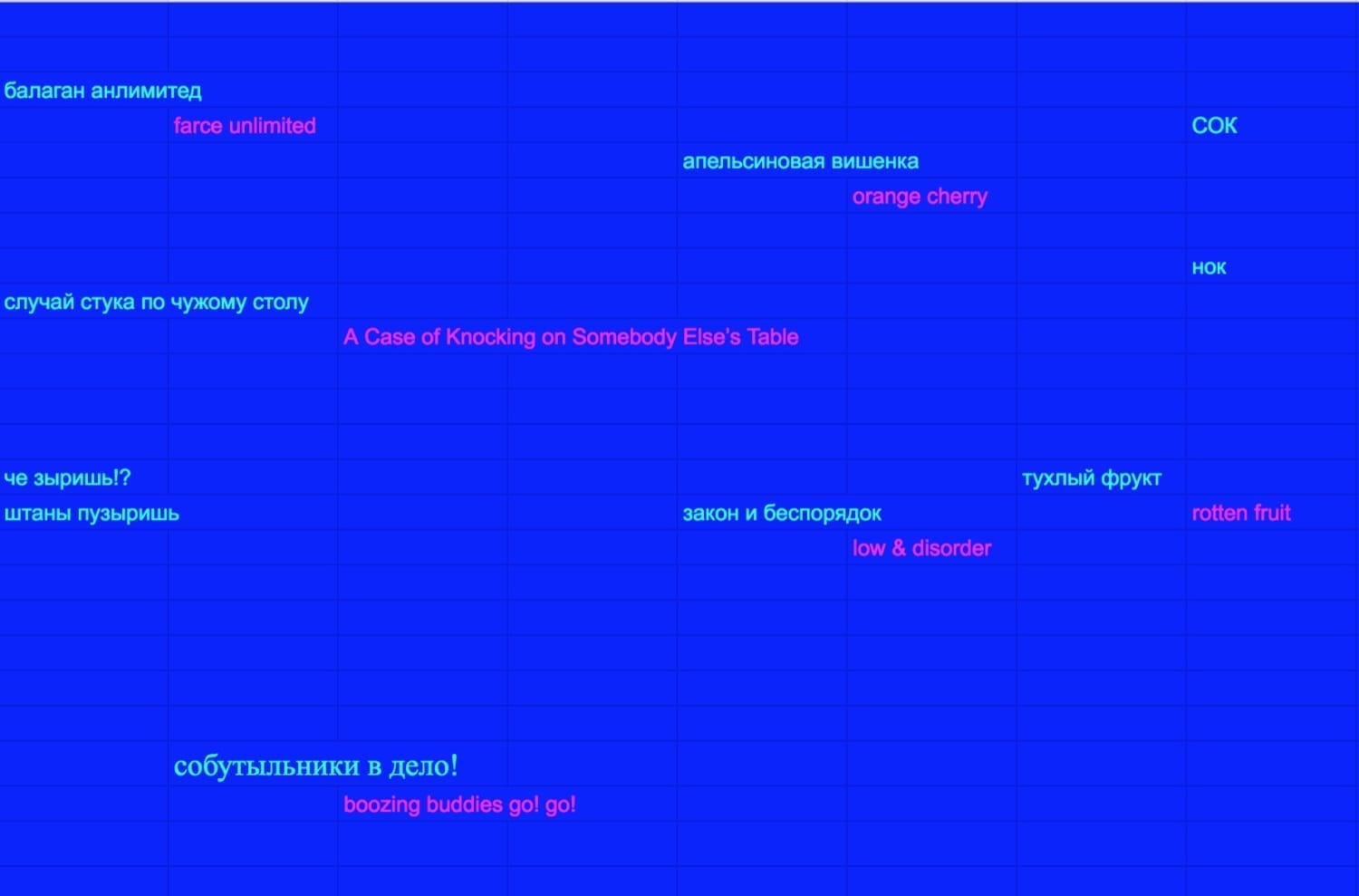

Движение Ночь — это серия событий в жанре реляционной эстетики, инициированная художницами Варей Геворгизовой и Настей Рябовой. Почему ночь? Ночью происходит всё самое важное. Днём работают выставки и галереи, вечером проходят концерты и перформансы, а ночь — это истинное время, когда искусство начинает работать по-настоящему. Ночь — это ещё и метафора выключения из рутинной повседневности, когда останавливается основной механизм капиталистических отношений. Движение Ночь — это мета-институция, которая работает вне места и действия, и только время имеет значение. Ночь может коснуться вас, когда вы просто сидите дома и мечтаете, например, внедрившись в радиоэфир.

Свою историю Движение ведет с 2015 года, но по утверждению самих инициаторов она длится бесконечно. Естественно, Ночь не претендует на изобретение новых форм взаимодействия, но значимым здесь являются как раз банальное действие или посредственный повод. Идейная часть «ночей» каждый раз отталкивается от разных аналитических и критических практик повседневного опыта современного общества, проверяя их буквально на собственном теле, — будь то культура досуга, религиозных ритуалов и народной мифологии. Ночь исследует не только социальное и коллективное, но и интимное, предлагая участникам, например, отрефлексировать собственный опыт брожения по ночному лесу. Каждый раз приглашённым куратором разрабатываются правила игры и, становясь её участником, ты постигаешь индивидуальный художественный опыт.

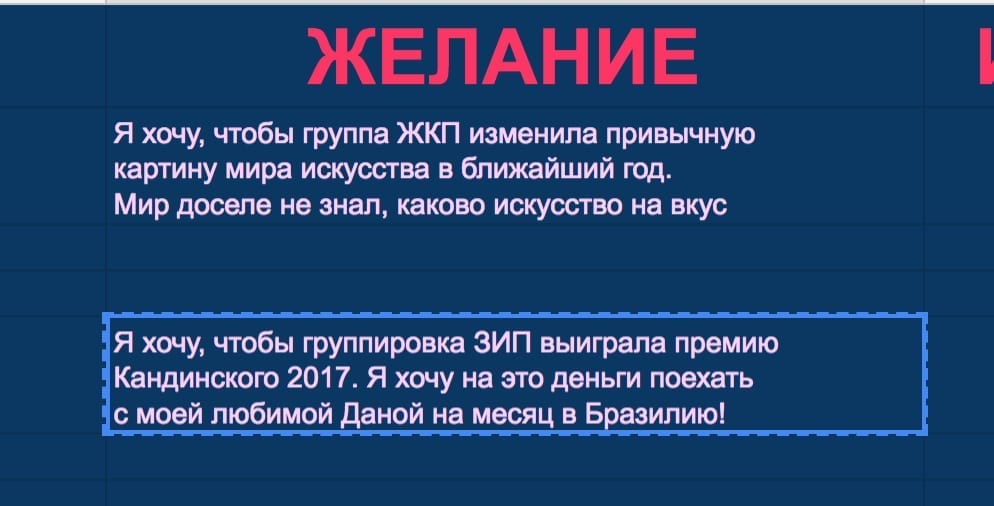

Первая «ночь» 2017 года прошла в ДК Делай сам/сама, где все участники, присоединившиеся к Движению, должны были прийти в указанное место и ничего не делать. Следующая прошла в минском парке Горького — участники выли на полную луну. В акции «Ночная заявка» в Екатеринбурге произошло невиданное — участникам предлагалось поучаствовать в опен-колле на исполнении желаний. Кто-то из участников группировки ЗИП загадал получить премию Кандинского — результат, надеюсь, вам известен. Ценность подобных работ заключается как раз в непредсказуемости их результата — в изначальной форме лабораторного эксперимента (в самом правильном значении этого слова), как и вся эстетика взаимодействия, которая делает акцент на индивидуальном и/или коллективном опыте восприятия и произвольности развития сюжета. В этом заключается главный аргумент подобных практик против так называемого иммерсивного театра, который представляет собой всего лишь шоу, спекулирующее на понятиях пространства и времени, но при этом не способное преодолеть их власть. Мне посчастливилось поучаствовать лишь только в крайней ночи, выступив соавтором песни на стихи барона Врангеля, записанной во Владивостоке специально для ночного эфира радио Radiocitttafujiko. В двухчасовой эфир попали также песни, записанные художниками, арт-критиками и кураторами из разных городов мира. Став единожды актором ночи — сверхреального события (можно сказать древнегреческой мистерии или вакханалии), утрирующего перцепции, ты в оцепенении остаешься в ней навсегда, будучи каталогизированным в качестве участника. Ночью не работают законы социальной дифференциации или же наоборот, работают в намеренно гипертрофированном состоянии. На мой взгляд, именно здесь и начинает работать историческая преемственность искусства, которое объясняет себя самим фактом своего свершения.

«Летучая кооперация». Press Preview Documenta

Поезд МЦК

Москва

«Летучая кооперация» — это подвижное множество художников и других прекариев, которое определяет цель своего существования очень просто «сбросить оковы! жевать жевачку! пить вино! веселиться! на новых экономических началах, а не как обычно! а также преодолеть уязвимость». Ну а если серьезно, то «Летучая кооперация» — это то немногое в российской художественной среде, что вселяет надежду на солидарность, поддержку и понимание в условиях конкуренции, режиме выживания и построения т.н. карьеры в российском искусстве.

В июне 2017 года, когда все институциональные работники культуры по всему миру уже запланировали себе командировки в Кассель (Афинами они решили пренебречь из-за неясности кураторского жеста), «Летучая кооперация» случайно оказывается в Касселе, но, по иронии, до начала грандиозного шоу.

Блуждая в поисках неизвестно чего, «Летучая кооперация» начинает активно шарить по мусорным бакам (институциональные работники имеют дурную привычку распечатывать ко встрече свои переписки) и обнаруживает целые залежи корреспонденции, приглашений, меню, расписаний пресс-показов и много всего интересного, что скрывается за деятельностью любой организации. 7 июня 2017 года «Летучая кооперация» устраивает press preview в вагонах МЦК (который к слову, по-прежнему сохраняет свой внеземной лоск). Учитывая тот факт, что выставка Documenta, о которой так долго, много и упорно твердили все вокруг, во многом разочаровала авторов aroundart, то, кажется, что эта условная реконструкция церемониала press preview в МЦК — это единственная Documenta, которая нужна.

«Летучая кооперация» не принимает участие в выставочной практике и известна только своими акциями, бартерными кафе и другими временными форматами, которые она довольно детально описала в своем манифесте «Ради наживы и наслаждения». Коллектив «Летучая кооперация» максимально подвижен и не всегда имеет границы (может и я в «Летучей кооперации», может и вы в «Летучей кооперации»?). «Летучая кооперация» попадает в список работ года, но это еще и хулиганство года, коллектив года, механизм года, взаимодействие года. Взаимодействие друг с другом за пределами привычных ролей в художественном поле, солидарность там и с теми, где ее не ждешь, публичное признание наших сил и наших слабостей. «Эстетика взаимодействия» никуда не уходила с теоретических радаров, но она уже давно происходит исключительно за пределами галерейных стен. «Летучая кооперация» — это «эстетика взаимодействия» с нашего двора, там где пафосу художественного жеста уже давно не доверяют, а на пресс-релиз можно положиться только в том случае, если он апроприирован.

Эта подборка институциональных документов (хах, я только сейчас заметила эту великую игру слов «документы» — Documenta), которая была героически собрана «Летучей кооперацией», стала полем для интерпретации не только во время акции, но и после. «Летучая кооперация» бросила силы на созыв интерпретаторов со всего постсоветского пространства и в качестве результата опубликовала сборник. Как отмечают участники, «для многих комментаторов документы стали триггером для болезненных воспоминаний о работе в культурной индустрии». Политика шрифта, тревожные перезванивая с незнакомыми людьми, переписки, в которых ты пытаешься считать passive aggressive тон собеседника — эти и многие другие фантомные боли современного искусства проявили себя в череде комментариев и воспоминаний. Такое приближение машинерии современного искусства порой может скрывать множество человеческих неуверенностей, миллионы невыспавшихся людей, сотни тех, кто каждый день работает, поддерживая систему современного искусства на плаву и готовя ужины в честь художника с нужными людьми на протяжении месяцев. К слову, вы также можете поделиться своей интерпретацией в любой форме на адрес events@documenta14.press. У вас есть еще 4,5 года до следующей грандиозной выставки мирового масштаба, а учитывая недавние скандалы с перерасходом бюджета, есть вероятность, что и меню в кафетерии будет уже не таким роскошным.

[...]Labs

Затрагивающая все сферы жизни ситуация консервативного поворота в России меняет положение искусства: поскольку объекты и даже ситуации довольно легко поддаются апроприации силами, обладающими контролем над интерпретациями искусства (это становится особенно опасным, учитывая почти полное исчезновение публикаций об искусстве в не-специализированных изданиях и минимальное количество изданий специализированных), должна измениться сама форма существования искусства. Возможно, ответом на такое положение вещей может быть смещение фокуса понимания задач искусства — превращение его в практику производства сетей нестабильного знания.

Такой тип знания возникает в практиках […]Labs (Сергей Волдыков, Юлия Ивашкина, Сергей Огурцов). Например, в первой работе объединения «Первичные записи», показанной в пространстве в ЦТИ «Фабрика», проявилась непрозрачность отношений языка, звучащего и воображения. В день презентации проекта в пространстве звучали 4 музыкальные композиции, к каждой из которых прилагалось описание эксперимента: того, как с помощью звука в гипнотические состояния погружался один или одна из «испытуемых» — сотрудница архитектурного бюро, художественный критик и философ. Музыкальные композиции были одновременно и документацией, и тем, что, согласно описанию, использовалось для экспериментов. Фактически музыка в этом проекте существовала аналогично древним окаменелостям, являясь одновременно единственным останком и актором, возможно, влиявшими на развитие событий. Языковое описание того, что якобы происходило в ходе эксперимента, задавало определенное направление зрительскому воображению, но поскольку в связи музыки и языка гораздо больше разрывов и пустот, чем в связи между языком и изображением, воображение получало возможность не двигаться за языком. Все события экспериментов имели отношение в первую очередь к когнитивным эффектам, а значит, завораживающие возможности звука и языка могли быть испытаны на практике. Знание здесь было тем, что добывалось в процессе эксперимента, вовсе не безопасного для наблюдателей в силу отсутствия возможности отстраненной зрительской позиции.

Во втором проекте объединения «ИИИ: Рабочие материалы» был представлен фонд, в который вошли репрезентации близких объединению практик. Планируется, что со временем фонд будет пополняться. Задача фонда — «проявить взаимодействия идей», то есть изменить направление дистрибуции знания, обратив внимание не только на объекты, артефакты и другие результаты близких по духу деятельностей, но и показать те отношения, в которые они входят. Строительство и проявление связей кажется одной из важнейших критических практик, поскольку она позволяет перезахватить у властных институтов контроль над интерпретациями.

В самом недавнем проекте объединения «You are here/Вы здесь» (и, вероятно, последнем в нынешнем пространстве на «Фабрике») центральным был сам процесс движения к пространству […]Labs на «Фабрике». В день открытия в зале «Оливье», а также, в еще нескольких местах, висели плакаты со схемой движения до пространства, и на каждом из них точка, обозначающая местоположение смотрящего в пространстве, в момент взгляда на плакат, изменяла положение. Когда же зритель или зрительница добирались до пространства, они видели только схему собственного пути, спроецированную на одну из стен, и слышали голос не то мужчины, не то робота, произносивший частокол согласных. Правда, по ходу движения зритель или зрительница могли услышать звуки метронома под лестницей; голос, говоривший «тик-так» и отмерявший таким образом ритм неизвестно чего; а также перечисление всех выставок, прошедших за последний год в зале «Оливье» и тавтологически разносившиеся по залу. Правда, звуки нигде не были обозначены в качестве работ […]Labs, тем не менее они вместе с плакатами работали с вниманием посетителей, перенаправляя его на сам процесс ожидания некоего события.

С точки зрения логики медиумов, […]Labs интересует в основном звучащее, однако в пост-медиальную эпоху такая логика весьма непродуктивна. Правильнее будет сказать, что коллектив интересуют ментальные экосистемы и те отношения, которые возникают внутри них. Для того, чтобы проследить структуры таких отношений, знанию необходимо узнать себя, присмотревшись к воображению и вниманию.

Ян Гинзубрг. «Механический жук»

Когда мы обсуждали этот материал, то много критиковали подобные списки, при этом подспудно понимая, что читать их интересно и все-таки они выявляют актуальность/важность определённых художественных практик. Мы думали, как можно найти оправдание подобному формату, и поняли, что апеллировать к объективности просто смешно. Выбор — это всегда очень личный взгляд, пусть и аргументированный, собственно, текстом, какими-то тезисами и позицией внутри процесса. Как можно отказаться от личных симпатий, которые часто выражаются в интересе, дружбе или даже любви? Часто личная симпатия вырастает из интереса к работам, да и вообще: художественный процесс проникнут личными связями и почему сегодняшняя критика (в которой, стоит сказать, едва ли найдется человек только пишущий) должна их стесняться? Мы не можем отказаться от личных симпатий, не можем перестать быть ангажированными — но это и не нужно.

Проект Яна Гинзбурга стал для меня подтверждением этой необходимости открытого и личного взгляда. В случае с «Механическим жуком» — взгляда на недавнюю историю (искусства), которая, особенно в XX веке и особенно после войны, — это история травмы — забвения одних и почти бесконечной известности других. Как будто «в будущее возьмут не всех» выстроило свою гегемонную перспективу, в которой уже ничего нельзя поставить под вопрос. Манипулятивные образы довлеют над историческим нарративом, смотря на нас своим лукавым прищуром.

Как мы можем обращаться к этой истории, как можем с ней работать? Как сделать её более проницаемой и транспарентной? Кажется, секрет как раз в этих личных симпатиях и тонких связях. Для Яна она оказалась возможна, с одной стороны, благодаря знакомству и дружбе с Иосифом Гинзбургом, художником-нонкоформистом, ушедшим в подполье в конце 70-х после участия в нескольких выставках, а также благодаря вещам. Объект, найденный в мастерской, в подвале чьего-то дома или на онлайн-барахолке, становится проводником — как в «Алисе в стране чудес» — в другое измерение, где действуют другие законы оптики.

В витрине при входе на выставку висит какой-то старый зеленый свитер — одежда Иосифа Гинзбурга. Дальше — щиты из мастерской Кабакова, на которых и экспонируется основная часть объектов. Репродукция «Жука» (1982) и «Номера люкс» (1981), напечатанная на ткани как штора, закрывающая основную витрину галереи. На щите — фотография с пикника, где на переднем плане «Жигули» Кабакова (у скольких художников в СССР были такие?), и заднее сиденье автомобиля, напротив — советские фотообои с берёзами и еще один щит — обложка журнала «Искусство» за 1990 год, где впервые написали о московском концептуализме и в том числе о Кабакове. На этой обложке — конструкция автомобильного багажника. На другой стене — две фотографии Кабакова в его мастерской, он серьезный и с прищуром, и между ними — тот самый жук. В углу — объект, построенный на изъятиях и заменах, — стойка для горшков с цветами, где вместо горшков — типичные советские мусорки, и в них вместо мусора — бумага, из который делали обложки для книг (Ян рассказывает, что рисунки Кабакова в издательстве приняли только с 16-го раза). На стене — конверт, в котором в издательстве «Детская литература» хранились сделанные Кабаковым заставки для книг. Конверт напоминает очертание домика, как его рисуют дети, и за этим тоже свой смысл — на свою зарплату Кабаков купил матери половину дома.

Екатерина Дёготь писала о том, что Кабаков разрабатывает «пародийный язык советской роскоши» (тоже пародийной, разумеется), но в проекте Яна Гинзбурга художник и сам оказывается в неё погружённым. За отстраненной рефлексией концептуализма вдруг появляется поп-артистская улыбка художника, счастливо живущего во всем том, что составляет сюжет его работ.

В этой фетишистской внимательности к вещам, проявляется архивный импульс Яна (о котором писал в своём тексте Боря Клюшников). Но он не просто собирает артефакты — он пересобирает из них свою собственную историю искусства. В его архиве соседствуют объекты разных масштабов и из разных источников, своим парадоксальным сопоставлением разрушающие существующий нарратив. Он дотошно плетёт свою историю, полную парадоксальных загадок, которые никто в полной мере не сможет дешифровать. Некоторые пользователи Инстаграм и вовсе подумали, что это выставка Кабакова. Получается, что ключом к экспозиции становится если не дружба или знакомство с Яном или куратором выставки Машей Калининой, то хотя бы экскурсия или разговор — личный контакт, без которого история, возможно, так и останется непроницаемой.

Елена Никоноле. deus X mchn

«8 уровень», дипломная выставка студентов Школы Родченко

ЦСИ «Винзавод»

Москва

Алиса Олева. Прогулки

Екатеринбург, в рамках Уральской биеннале

Москва, в рамках проекта о Ширяевской биеннале (ГЦСИ)

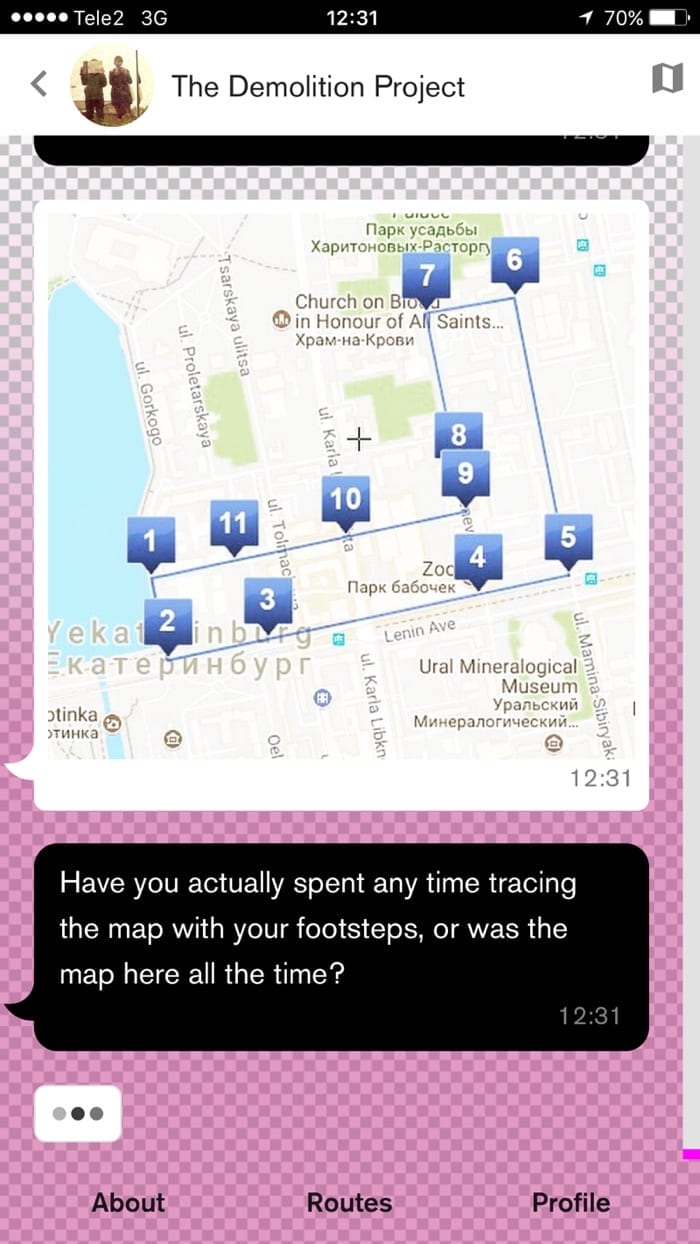

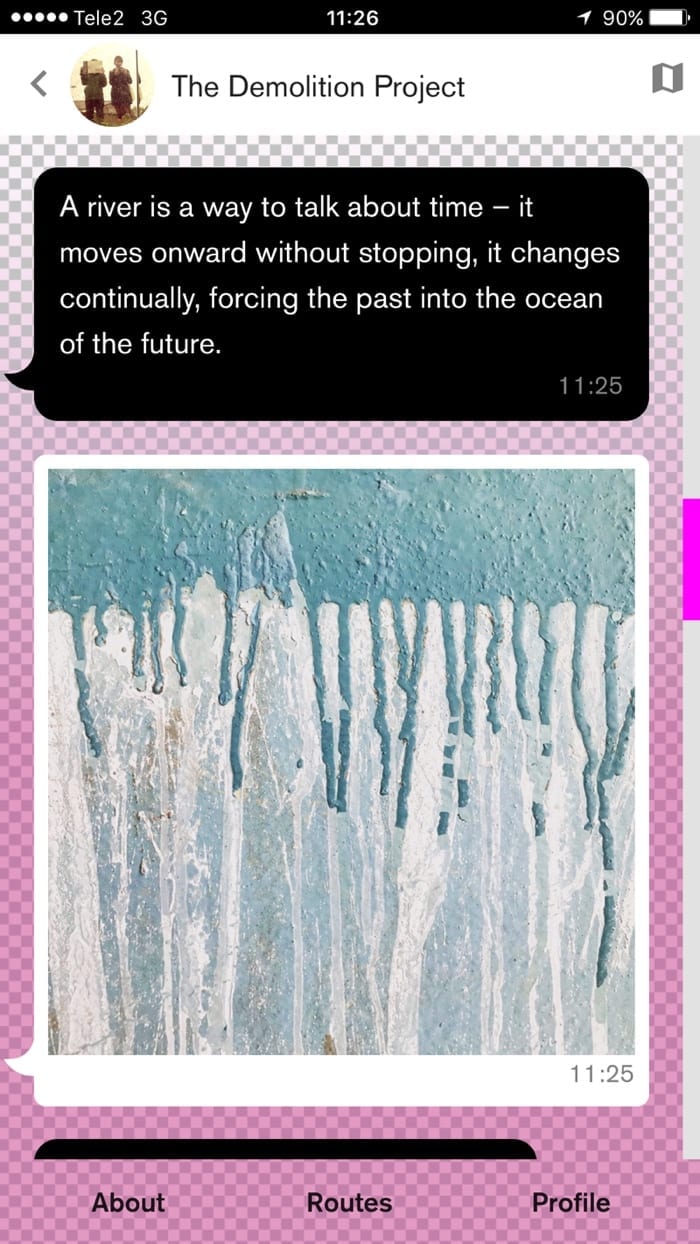

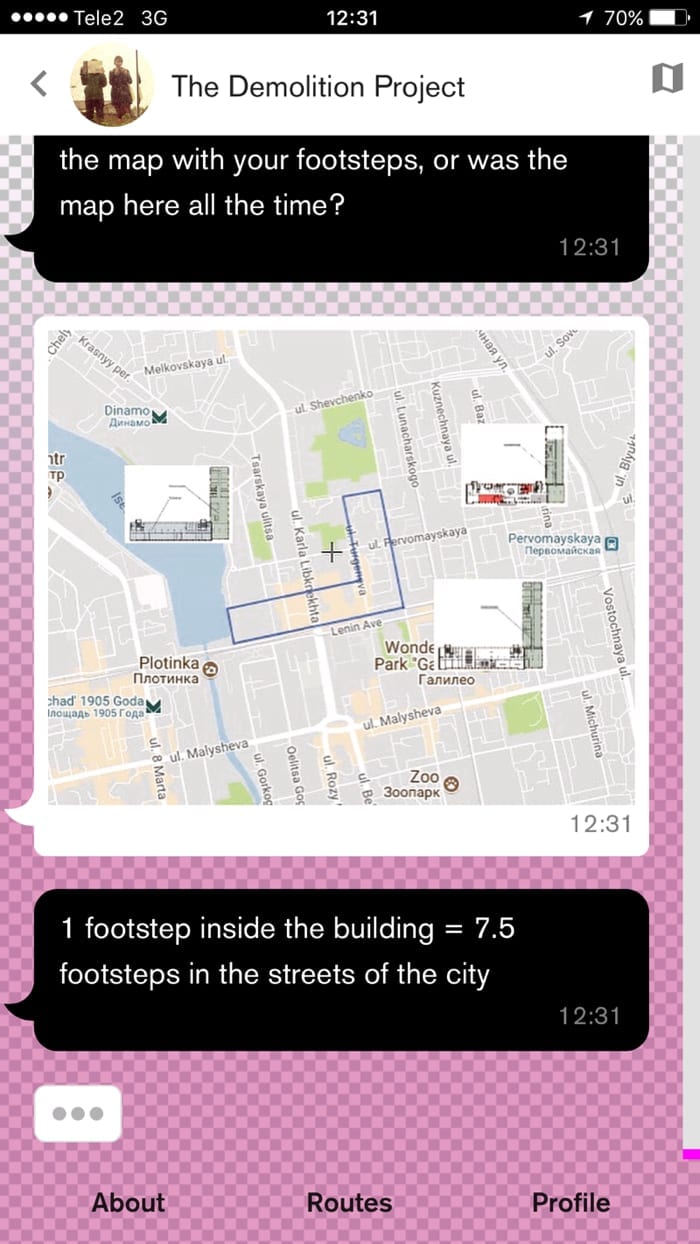

«Одновременные прогулки» Алисы Олевой или же маршрут (совместно с Дебби Кент) в приложении ShadowMemory — и то, и другое попадает в довольно редкий на территории России жанр под названием artist walking piece (или же, в вольном переводе Сергея Гуськова, «русское пешее»). Когда мы говорим «прогулка художника», то в голову сразу же приходят «психогеография», «фланеры», «ситуационисты». Когда мы уточняем «прогулка художника после 80-х» — то могут всплыть ассоциации в виде Марины Абрамович, Яей Кусама, Витто Аккончи и Софи Каль с отдельными перформансами. Если уж из совсем недавнего, то, пожалуй, стоит вспомнить обкатанные сценарии Rimini Protocoll с Remote, в какой-то момент заполонившие города России. Алиса же не театральная компания с франшизой, она работает одна, периодически делая проекты в паре со своей давней напарницей Дебби Кент, на стыке партизанинга, перформанса, хореографии и саунд-арта. Это значит, что в ее работах довольно часто заложен партиципаторный потенциал и возможность создания новых типов коллективностей, но, при этом у нее по-прежнему есть возможность сохранять и транслировать в своих проектах интимные отношения с городской средой.

Алиса превратила блуждание по городу, которым мы все порой грешим (как часто вы выходите не на своей остановке? как часто вы поворачиваете не туда?), в свой основной род деятельности. Долгое время она как художница оставалась невидимой на российской территории, во многом благодаря тому, что, закончив Performance Making в Голдсмит, осталась в Лондоне и в России бывала лишь наездами, но во многом и потому, что медиа, с которым она работает — максимально бесследное. Невидимость прогулки художника связана еще и с тем, что это медиа было и будет за пределами стен институций.

Такие невидимые проекты в условиях культурного перепроизводства, острого дефицита времени и холодных температур в России возможно заметить только в одном случае: в случае биеннале. Биеннальный статус происходящего позволяет сконцентироваться и четко распределить приоритеты. В 2017 году прогулки Алисы Олевой были представлены в России дважды: в рамках параллельной программы Ширяевской биеннале ГЦСИ под кураторством Александра Буренкова, которая во многом была про взаимодействие с городской средой, и в рамках приложения ShadowMemory для 4-ой Уральской индустриальной биеннале в Екатеринбурге под кураторством Жоана Рибаса.

Для Ширяевской биеннале Алиса подготовила сеанс «Одновременных прогулок» с использованием WhatsApp и рядом инструкций по перемещению в городской среде, независимо от того, где находится участник прогулки. Для приложения ShadowMemory, которое привязано к геолокации пользователя, совместно с Дебби Кент, Алиса создала маршрут Blueprint, состоящий только из визуальных и текстовых инструкций. Инструкции появляются на экране твоего смартфона в формате текстовых сообщений по мере перемещения по городу. Нарратив маршрута выстраивается вокруг вольной интерпретации истории Екатеринбурга через другие единицы измерения времени и пространства — звуковые волны, координаты на google maps, световые года. Я не знаю, как много людей прошли через этот альтернативный маршрут, но такая односторонняя коммуникация художника с тобой через текстовые сообщения возобновляет отношения с городом за пределами вынужденных маршрутов. И еще, я знаю, это наивно: но сам факт получения отложенных сообщений от художницы во время прогулки по ее маршруту возвращает акт доверия к фигуре художника как мастера тонких социальных ситуаций/терапевта/случайного попутчика.

Игорь Самолёт. «Завтрак для Артёма»

Перераспределение ресурсов, экономические различия окраин и метрополии в России вынуждают активных людей переезжать ближе к центру, оставляя свои семьи в провинции. Эти разрывы порождают множество дискретных способов коммуникации: сеть из переписок в мессенджерах, видеозвонков и т.д. Игорь Самолёт выбирает иной способ коммуникации — реанимация семейной фотографии. Фотография как жанр развивалась за счёт своей утилитарности — в неё перекочевали многие живописные жанры, например, семейный портрет, который до сих пор остается одним из основных источников дохода для фотографов, но при этом постепенно ускользает из профессионального поля.

Если воспринимать серию «Завтрак для Артёма» поверхностно, то можно уследить критику виртуализации частной жизни, но эта критика гораздо шире. Самолёт выбирает узкоспециализированную, локальную тему, которая не стремится к обнажению социо-политической проблематики или к спорным квазифилософским вопросам. Художник отправляется к своим родным в Котлас. Там он встречает племянника Артёма, которого виртуальная реальность интересует больше реальной — так начинается эксперимент по сращиванию поля искусства и повседневного бытия подростка. Фотография в данном случае — конечный результат, с последующей возможностью виртуализации. Артём принимает ванну с яблоками, заворачивается в ковёр, катается на тележке в саду, изображает черепаху, водрузив металлический таз на спину — все эти развлечения так или иначе воскрешают умирающие способы детских забав прошлого. Искусство отчасти тоже является следствием нереализованных детских фантазий. Игорь одновременно присваивает племяннику роль автора перформанса и перформера, а после фиксирует в объектив.

Свойственные Самолёту гротеск и детское паясничество соединяется в простых коллажах. В выбранных развлечениях можно проследить подражание ленте юмористических пабликов вконтакте, занимающихся архивацией курьёзов повседневности и высмеивающих быт «простых людей». В них также кроется попытка поиска самоидентификации в эпоху скучания по централизованной государственной идеологии. Он обнажает семейный быт и повседневность в их неприукрашенной совершенности.

Валя Фетисов. Neverseen

«Между усталостью: к новым формам жизни»

Екатеринбург

Работа была создана для выставки «Между усталостью: к новым формам жизни», которая исследовала пространство, деятельность, состояние ума, возникшие в изломах повседневности, где работа и отдых уже не могут так просто быть отличены друг от друга. Основными инструментами и акторами этого размытия становятся интернет и социальные сети в их многообразии.

Алгоритм, созданный Валей Фетисовым, отыскивает на youtube видео с нулевым количеством просмотров, в инсталляции они транслируются на потолок, а зрителю предлагается лечь на надувной матрас в бассейне в центре зала. В тексте к работе художник приглашает отдохнуть от беспрерывного потока лайков, комментариев, миллионных просмотров; усталость, рождённая в сети, переходит в тело, и его предлагается успокоить лежа на матрасе — вполне растиражированный в поп-культуре символ беззаботности и релакса (ироничный маленький жест).

Никем не увиденные ролики, по выражению Вали, «оседают в цифровой ил»: поисковые алгоритмы, в основе которых лежит презумция популярности, не просто их не видят, но и не дают увидеть или случайно наткнуться пользователям. Выходит такая бастардная дата, существующая на нижней ступеньке цифровой иерархии. Можем ли мы испытывать сентиментальные чувства по отношению к таким историям? Можно ли рассматривать художника как некоего благородного разбойника, уводящего внимание от привилегированного контента к этим неказистым видео-андердогам? Такой разговор кажется наивным, но, по крайней мере, захватывающим.

Капиталистические стратегии все плотнее встраиваются в повседневные отношения, а социальные сети становятся отличным инструментом их обидной внезапности. Усталость и нарастающая паника от необходимости постоянно ждать подвоха порождают чувство бессилия, беззащитности. Алгоритм, написанный Валей, — маленький акт цифрового бунта против установившихся в сети законов. Залезая на матрас ты становишься соучастником. Но, если на матрасе и в пространстве выставки никого нет, а видео продолжают идти, что происходит в этот момент? Что важнее для работы: факт просмотра человеком или номинальный просмотр, полученный при открытии страницы?

Егор Рогалев. «Гиннунгагап»

В соавторстве с Натальей Наумовой, Андреем Тетекиным и Антоном Быковым

В рамках индустриальной арт-резиденции «Экология»

ДК ЗИЛ

Москва

Егор Рогалев, переехав из Санкт-Петербурга в Москву, перешёл от большой документальной — преимущественно архитектурной и пейзажной — фотографии (о суровом постсоветском городе и его массовой позднемодернистской архитектуре, ставшей желанной иконой так называемого Нового Востока [1]), к современному постмедиальному искусству. Его совместные с петербургским фотографом Алексеем Боголеповым проекты, вроде инсталляций «Белые ночи» (2015, показана в ДК «ЗИЛ») и особенно «Кратер, вортекс, дольдрум, гномон» (2017, выставка «Опыты нечеловеческого гостеприимства») тематизировали геологическое воображаемое как источник исторических и надисторических метафор и готического, мрачного возвышенного, используя фотографии, сделанные в экспедициях, минеральные артефакты и скульптуры, намекающие на математическую топологию.

Названный словом из германо-скандинавской мифологии, обозначающим «зияющее бытие», перформанс «Гиннунгагап» прошёл на террасе библиотеки конструктивистского Дома культуры ЗИЛ как итог резиденции. Сценарий вечера предполагал перформативную лекцию приглашенного «теоретика» — Рогалев специально пригласил лучшего докладчика года, Бориса Клюшникова. Он читал свою рукопись о кантианских и гегельянских началах эстетики, которая плавно, с накоплением напряжения, перетекала в экспериментальный блек металл концерт (при участии музыкантов Натальи Наумовой и Андрея Тетекина, послушать фрагмент записи можно по ссылке) с большой видеопроекцией со съемкой муравейников в густом северном лесу.

Основным эстетическим эффектом являлось, как и в других работах Рогалева, возвышенное, сочетающее две его модальности. Кант различал математическое и динамическое возвышенное: первое произведено осознанием ограниченности воображения по сравнению с разумом, коль скоро последний способен концептуализировать неизобразимое, даже бесконечное, внушающее замешательство или трепет (будь то архитектурные массивы, теоретический дискурс или надчеловеческие временные шкалы природы), а второе — субъективным страхом перед более непосредственными картинами несоразмерных с нами стихий и природного окружения (как в ископаемых минералах, в земных глубинах, в негостеприимном лесу) [2]. В «Гиннунгагапе» к нему добавлялось измерение акусматическое, соматически воздействующее на зрителя труднодоступными для восприятия характеристиками звука «как физического явления, протяженность которого во времени и пространстве значительно превосходит возможности человеческого восприятия» (из пресс-релиза [3]).

В совокупности проекция колеблющегося до головокружения видео, речь «теоретика» (иронически обыгрывавшая популярность дискурсивного теоретизирования как художественного метода) и перегружающая всеохватность звука создавали сингулярное переживание, которое порождало в зрителе энтропийное жуткое Фрейда — но без фигуративных образов, символов или симптоматических клише, связанных с этой категорией. Хтоническое здесь проявлялось как независимое от наших способностей, времен и пространств, но в то же время наважденчески наступающее на нас — лишенное при этом какого-либо национального почвенничества (в отличие, например, от программы, специфической для русских «инаковостей», предложенной в «Первом манифесте русского хтонизма» куратора Мишеля Климина, тоже 2017 года); а также острое осознание того, что литературовед Эмили Аптер называла «планетарной дисфорией» [4] — ощущения бессилия перед катастрофой антропоцена. Именно она делает образы Земли, а также геологическую (и отчуждающую ее) эстетику столь насущной — и среди других развивающих эту тему художников (таких, как Николай Смирнов или Андрей Шенталь), Егор Рогалев предложил одно из наиболее цельных художественных высказываний, которое отражает тему исходя также из ее локального контекста.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Обстоятельную критику восточноевропейской эстетики «Нового Востока» см. у белорусских критиков в Борисенок А., Сосновская О. Бывший Запад и Новый Восток // Художественный журнал № 101 (2017). С. 148–155.

[2] Кант И. Критика способности суждения. §23–29 // Собрание сочинений в 6 томах. М.: Мысль, 1966. Том 5. С. 249–290.

[3] Заявление также гласило: «Включенность человека и других живых организмов в различные колебательные и волновые процессы, а также их собственная способность эти процессы запускать позволяет пересмотреть привычные оппозиции человеческого/природного и живого/неживого. Отказ от взгляда на природу как на что-то внешнее напрямую связывает решение экологических проблем с перестройкой социальной структуры общества.

Также посетителей Культурного центра ЗИЛ ждет лекция от философа и историка искусства Бориса Клюшникова. На лекции будут обсуждаться разные варианты экосоциального взаимодействия, построенные вокруг дебатов о “реальной абстракции”. Вопрос о музыке и звуке оказывается областью теоретического конфликта между экологическим анархо-эстетизмом и другими способами политизации экологии».

[5] Apter E. Planetary Dysphoria // Third Text 120, vol. 27 issue 1 (January 2013). P. 131–140.

Алексей Таруц. No Human Grace

Галерея «Триумф»

Москва

.

В 2017 году на российской художественной сцене произошло накопление критической массы проектов, которые обращаются к постчеловеческому и нечеловеческому, новым онтологиям и темному витализму. Все москвичи как будто бы начитались Донны Харауэй, Бена Вударда и Юджина Такера, и возникла потребность немедленно осмыслить познанное в художественном поле. Самыми заметными для широкой публики стали, должно быть, коллективные «Опыты нечеловеческого гостеприимства», которые фонд V-A-C устроил на территории MMOMA. Но постчеловеческое в них раскрывалось на каком-то уж слишком дискурсивном уровне, а экспозиционное решение переключало на себя чересчур много внимания. Познание нечеловеческого — не только интеллектуальное упражнение, но и особого рода опыт, который нужно не только прожить, но и пережить.

Такую возможность дала No Human Grace, выставка Алексея Таруца на нижнем этаже галереи «Триумф» (подробнее о ней можно почитать по ссылке). За конец 2016-го и начало 2017-го годов московские зрители увидели череду из трех проектов Таруца: «Ультраприсутствие» в НИИхAlpbau, Respawn в ISSMAG и No Human Grace. Из-за близости проектов во времени они сложились в своего рода выставочный нарратив, в котором проект художника в «Триумфе» неизбежно понимался как финальная точка, кульминационная в своей насыщенности по сравнению со сдержанными проектами в НИИ и ISSMAG.

В отличие от «Ультраприсутствия» и Respawn, No Human Grace смело можно назвать выставкой. Но это не стоит читать так, будто Таруц наконец-то сделал выставку: его перформативные пространства так же ценны и еще больше доказывают его мастерство в конструировании ситуаций и зрительского опыта. Поворот художника к объекту в его материальности только доказал, что его художественный язык настолько целостен и при этом открыт, что границы медиума для него становятся безразличны.

No Human Grace — это сложный проект, который критически обращается сразу к нескольким аспектам современного опыта, в том числе опыта производства и восприятия искусства. Казалось бы, их сложно сочетать в одном пространстве, но Таруцу удается это благодаря способности создавать нужное настроение. Маятник его тональности со сверхскоростью раскачивается между предельной ироничностью и кошмарной серьезностью. Это редкий небанальный пример критики технологической обсессии, смешанной с образами ожидания катастрофы, которая всегда находится на подкорке сознания современного человека, так и не освободившегося от эсхатологического понимания мира, на этот раз без спасения и без бога, зато с внеземными цивилизациями и ужасом других форм жизни от вирусов до головоногих моллюсков. Таруц ловко сводит в одном высказывании подтемы романтического пейзажа, ктулуцена, рассеянного насилия, институциональной критики и инопланетного. Экспозиционная драма No Human Grace завершается красивым финалом: полимерное щупальце подвешено на галерейную камеру слежения, засвеченную прожектором так, чтобы подчеркнуть находящийся за ней заплесневелый рельеф стены. Возможно, все это вообще было не о нечеловеческом, а о слишком человеческом — зрителе, который это щупальце выложит в инстаграм.

Ирина Горбачева. Без названия

Ира Горбачева. Без названия. 2016

Забавным образом в 2017 году идеальной эко-эстетики можно добиться, используя обычные товары из магазинов вроде «Мосхозторга». Видимо, это следствие всемирного антропоценового невроза. Материальное окружение должно хотя бы выглядеть sustainable. Предчувствие апокалипсиса просматривается даже в офисных пространствах: недаром самые заметные из них, вроде офиса «Гаража» или DI Telegraph представляют собой хорошо законсервированные руины.

Работы Ирины Горбачевой обычно сделаны из найденных в соседних магазинах, подвалах и помойках вещей. Но её эстетика не бедная: художница наводит постцифровой лоск, еще больше раскрывая неустойчивость современной материальной реальности. Неназванная работа Горбачевой, о которой пойдет речь далее, — это простое соединение двух объектов: офисного кресла и искусственного растения, что позволяет без обиняков обозвать её «стулом с пальмой». Сделанная для однодневной выставки о паразитизме и симбиозе Designed by a Cyborg, которая состоялась в конце 2016 года и в итоге осталась незамеченной из-за внутренних организационных проблем (дисклеймер: автор этого текста числится в колофоне выставки в качестве сокуратора, однако он отключился от работы над проектом после первой же встречи рабочей группы из-за необходимости подготовки магистерского диплома), работа Горбачевой весной 2017 года идеально вписалась в интерьеры библиотеки на Аргуновской улице на выставке «Картатека», куратором которой выступил Ян Гинзбург.

Чтобы понять, насколько работа Горбачевой своевременна, нужно откинуть размышления о встречах швейных машинок и зонтиков. На операционном столе художница создает новый безжизненный организм, но не абсурдный. Это скорее драматический эксперимент, в котором режиссер выпускает на сцену двух актеров, заучивших роли из разных пьес, и просит их сымпровизировать новый текст, основываясь на готовых амплуа. И стул, и растение сделаны из одних и тех же полимеров, так же, как и люди сделаны из той же органики, что и другие белковые формы жизни. Универсальность пластика как материала становится одновременно комичной и трагичной. Над тем, что у Горбачевой получилась этакая универсальная из-за гомогенности современных городских пространств сайт-специфичность, можно с равным правом смеяться или плакать.

Отношение комического и трагического так же диалектично и в рассуждениях Горбачевой об апокалипсисе. Всемирная катастрофа в любом случае разрешится хорошо, и это страшно, потому что смеяться будет некому. Горбачева интерпретирует книгу Бена Вударда «Динамика слизи», в которой философ утверждает равенство всех форм жизни, но не в духовном, а чисто материальном ключе. В его «темном витализме» жизнь — это мерзкая ползучая материя, озабоченная лишь собственным воспроизводством. В этом разрезе нет принципиальной разницы между существованием человека, вируса, растения или монстра с далекой планеты. Все они — равноценные участники жуткой постановки вселенского масштаба, в которой вопросы добра и зла не то что бы сняты, а даже и не ставились.

Горбачева делает небольшую сатирическую поправку в направление мысли Вударда и вводит в нее издевательское эко-измерение. Человечество будет уничтожено, и это хорошо, потому что на офисном стуле вместо скучного клерка разместится прекрасный цветок. Это месть миллениалам, которые занимаются раздельным сбором мусора и пересаживаются с автомобилей на велосипеды, но неспособны на радикальный политический шаг, который бы избавил бы человечество от власти, давно перешедшей в режим потлача. Лучше радушно встретить апокалипсис, чем обманывать себя и других. Горбачева пытается вернуть в эко-мышление аффект, но оно уже слишком забюрократизировано. Драма заканчивается, как «Ревизор» Гоголя: герои застывают в нелепых позах.

Забавно, что обычные посетители и сотрудники библиотеки на Аргуновской улице вытерпеть всего этого явно не могли: «стул с пальмой» не один раз разделяли на «стул» и «пальму», и куратору приходилось дежурным образом вновь вводить разделенные по категориям объекты в якобы хаотичное, но при этом такое же сконструированное состояние. После завершения выставки работа пропала. Может быть, заросла?

Юра Шуст. «Крещение огнем»

Галерея ISSMAG

Москва

Часто, когда я вижу какой-то странный и при этом характерный только для современности объект или образ, я пытаюсь представить себе, что если бы от нашей цивилизации остался только он, то какие бы выводы о начале XXI века сделал бы тогда археолог из будущего (вероятно, другого биологического вида)? Думаю, этот невроз я разделяю со многими другими людьми. В условиях дигитализации реальности вопрос футуроархеологии встает остро. А еще острее из-за понимания современности как точки схождения (или наоборот, дизъюнкции) бессчетного множества различных темпоральностей. Что покажет наш культурный слой, если он бесконечно делим? Придется ли тогда археологам будущего экспериментировать с составлением из оставленных нами объектов (осязаемых и дигитальных) множества констелляций, чтобы понять нашу культуру? И какие покажутся им наиболее убедительными?

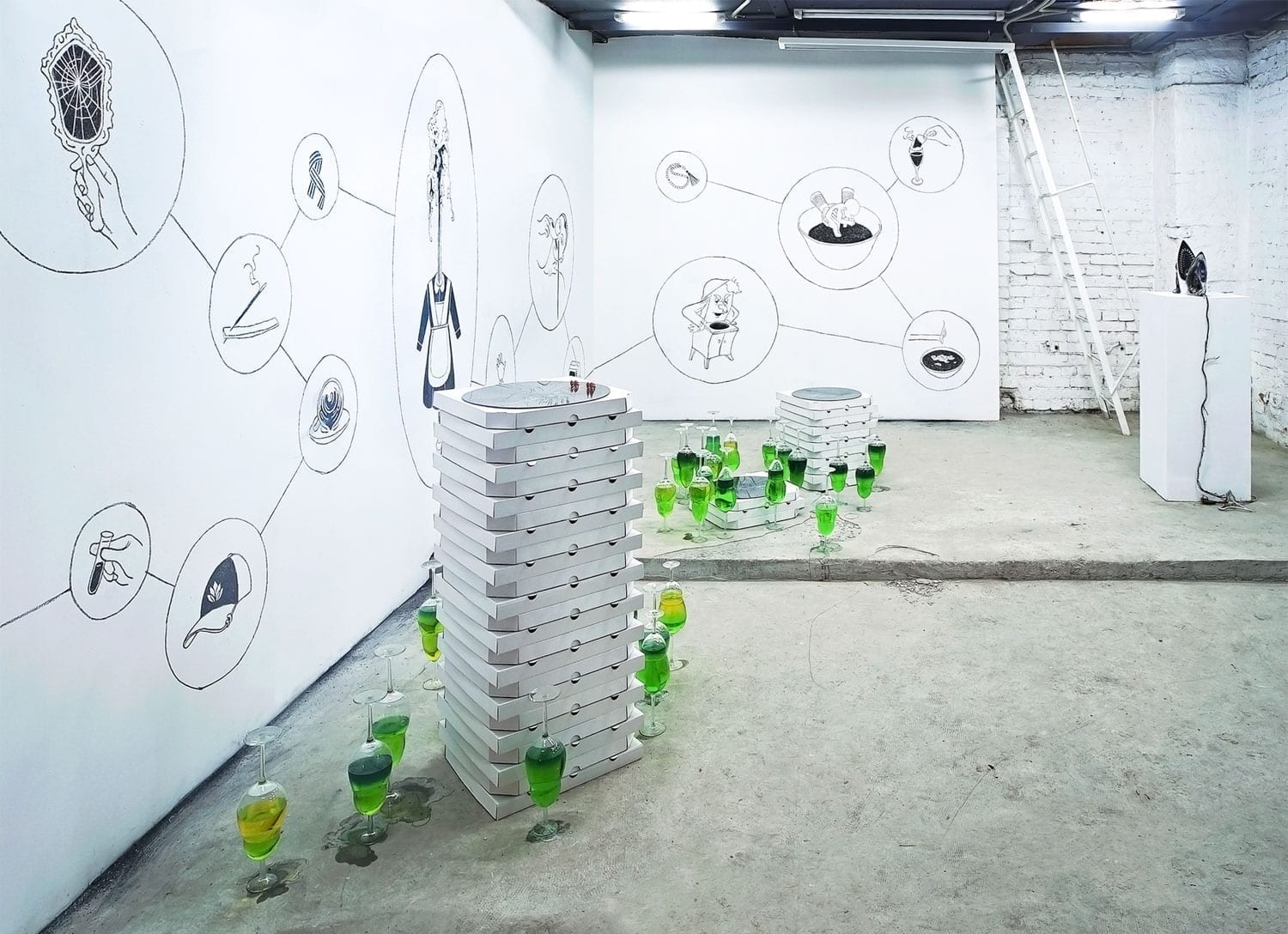

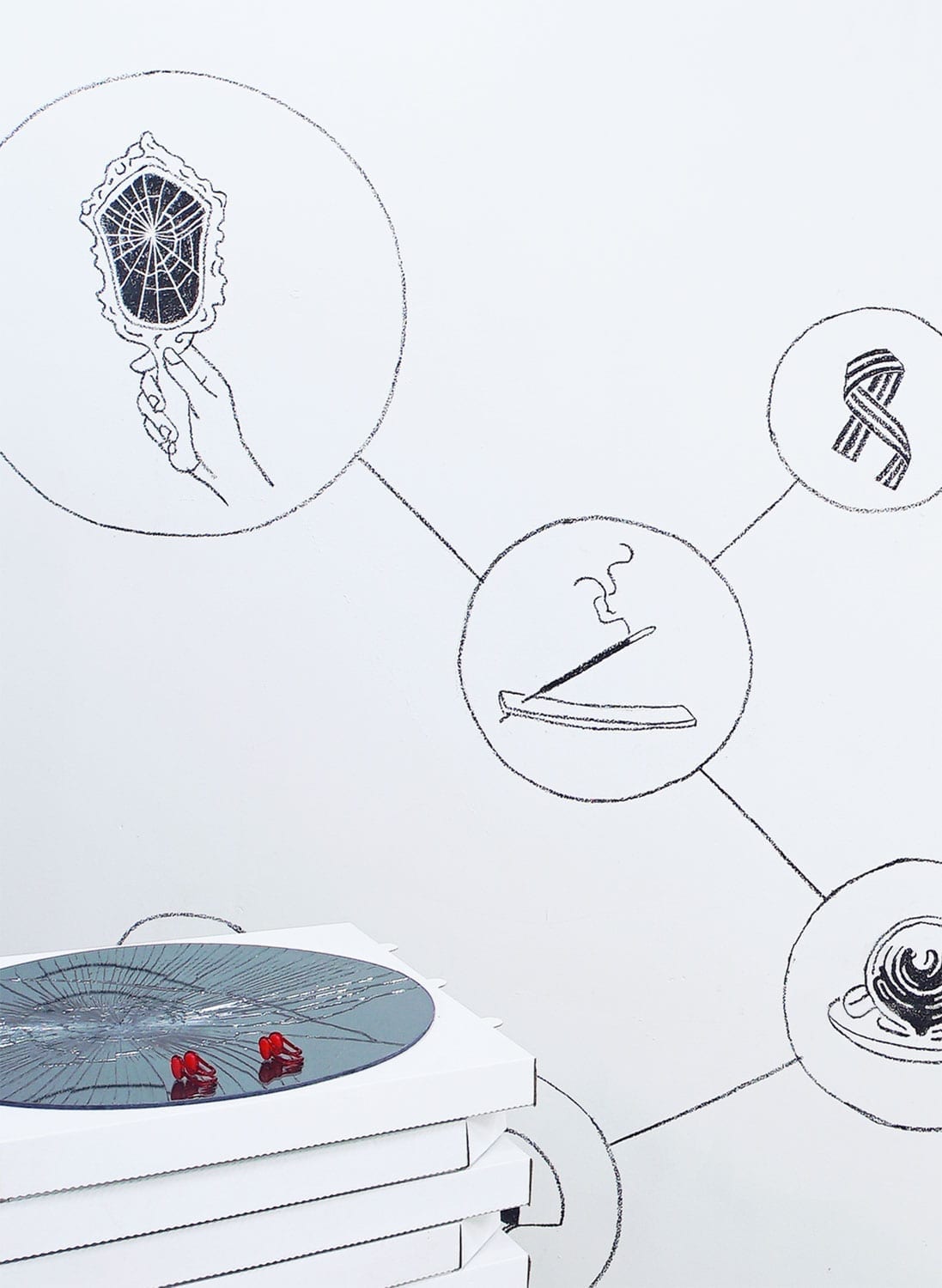

Выставка белорусско-бельгийского художника Юры Шуста «Крещение огнем», которая прошла в галерее ISSMAG (куратор — Саша Буренков), состоит из бытовых предметов и «советской» иконографии, как будто перемешанных в блендере истории, включенном в режиме «ядерный апокалипсис». Для Шуста нет принципиальной разницы между останками советского, что представляют археологический интерес уже сейчас, и условно западного. В культурном слое, который изучает Шуст, все спрессовано настолько плотно, что вновь разворачивая объекты и изображения в пространстве художник неизбежно вводит две культуры в зону неразличимости.

Шуст создает микромир, в котором процессы акселерации еще интенсивнее, чем в современности. В этом дистилляте современности множества значений схлопываются в один образ, расшифровка которого — неизбежно долгий процесс, в котором зацепки между ассоциациями существуют за счет слабейших связей. Насыщенность образа в таком случае в пределе должна была бы обернуться экономией, но мир Шуста постдигитален и не способен быть переведенным в ноль и единицу, которые и так уже нечем считывать, поскольку больше нет технологии, которая могла бы цифровое расшифровать. И если эта технология — человек, то исчезает и он. Объекты Шуста не просто сломаны. В условиях постапокалипсиса уже ничто не может ввести их в режим инструмент-бытия, так что они скачут, свободные от человеческой руки, но не от взгляда зрителя, перед которым они в своих странных самоуничтожающихся сборках (самый яркий образ здесь — якобы убившие друг друга жаром два утюга) нагло смеются над обреченностью современной цивилизации.

Введенный в каждый бытовой объект, в каждый ежедневный ритуал кошмар будущего существования без человека и человечества, Шуст подчеркивает иконографией ушедшей советской цивилизации, которая в родной художнику Беларуси все еще агонизирует, а может уже и существует в режиме зомби. Это констелляция в буквальном смысле: начерченные мелом изображения соединены в схему, по форме напоминающую mind-map и на самом деле ею и являющуюся. В данных Шустом сочетаниях и так смыслоемкие образы покрываются слоем масодовской хтони. Что подумают ученые будущего, когда увидят Мойдодыра?

Новости

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Здравствуйте! В ваших текстах очень много ошибок — лишние буквы, неправильно написанные фамилии, склонение слов. Искренне хотела прочитать статью, но читать текст такого качества не в удовольствие.

Егор Софронов, thanks a lot for the article post.Much thanks again. Fantastic.

Егор Софронов,thanks a lot for the article post.Much thanks again. Fantastic.

Я бы не смогла перечислить учеников поименно. У вас, Виктор Валентинович, феноменальная память! Знаю, что у Иисуса было 12 учеников, но был среди них Иуда или нет, засомневалась. Картину художника Иванова, конечно, знаю, но в деталях не помню.

[…] Максиму насчет вечеринок: в моем восприятии Движение Ночь ответственны за финальную вечеринку, в прошлом году — […]

[…] В 2017 году, когда в «Типографии» удалось показывать Found Project Насти Кизиловой, Катя взяла реализовала одну из архивных идей, сделав […]